ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРАНИЦ ВОДОСБОРНОГО БАССЕЙНА

Трасса автомобильной дороги или мостового перехода обычно пересекает большое число периодических (лога, балки, овраги) и постоянных (ручьи, речки и реки) водотоков, по которым стекает вода, образующаяся в результате таяния снега или выпадения дождей.

Территорию местности, с которой стекает вода в результате таяния снега или выпадения до-

Водосборный бассейн

оконтуривается водораз

дельной линией (водораз

делом) и замыкающим

створом (трассой линей

ного сооружения,

рис. 4.17).

Водоразделом называют линию на местности, от которой вода стекает влево и вправо.

| Рис. 4.17. Схема водосборного бассейна: / — водораздел; 2 — замыкающий створ |

Параметры максимального стока (расходы воды, объемы стока), определяющие генеральные

размеры водопропускных сооружений (труб круглых, прямоугольных, малых мостов и т. д.), зависят прежде всего от площадей водосборных бассейнов, поэтому определение границ водосборных бассейнов и их площадей является наиболее часто встречающейся задачей при проектировании автомобильных дорог и мостовых переходов.

На рис. 4.17 показаны границы водосборного бассейна для водопропускного сооружения в точке А автомобильной дороги (водораздельная линия ВСОНЕР). Водораздельные линии проводят по нормалям к горизонталям хребтов, холмов и седловин.

ИЗМЕРЕНИЕ ПЛОЩАДЕЙ НА ПЛАНАХ И КАРТАХ

Измерение площадей на планах и картах необходимо для решения различных инженерных и экономических задач при изысканиях и проектировании автомобильных дорог и мостовых переходов.

Различают три способа измерения площадей на планах и картах: графический, механический (электронно-механический) и аналитический.

|

|

Рис. 4.18. Графические способы определения площадей: а — разбиением на простейшие фигуры; б — с помощью палетки

К графическому способу можно отнести способ разбиения измеряемой площади на простейшие геометрические фигуры и способ, основанный на использовании палетки.

В первом случае подлежащую измерению площадь разделяют на простейшие геометрические фигуры (рис. 4.18, а), площадь каждой из которых вычисляют по простым геометрическим формулам, а общую площадь определяют как сумму площадей частных геометрических фигур:

1 2 2 2

Во втором случае площадь измеряемой фигуры покрывается палеткой, состоящей из квадратов (рис. 4.18, б), каждый из которых является единицей измерения площади. Площади неполных фигур учитывают на глаз. Палетки изготовляют из прозрачных материалов (кальки, лавсановые пленки и т. д.).

Если измеряемый участок ограничен ломаными линиями, то его площадь определяют разбиением на элементарные геометрические фигуры. При криволинейных границах измеряемого участка его площадь проще определять с помощью палетки.

Механический способ состоит в определении площадей на планах и картах с помощью механического или электронного планиметров.

Полярный планиметр состоит из двух рычагов — полюсного 1 и обводного 49 шарнирно соединенных друг с другом (рис. 4.3, а). На конце полюсного рычага имеется грузик с иглой, являющейся полюсом 2, обводной рычаг на одном конце имеет счетный механизм 5, а на другом — обводную иглу или марку 3.

Счетный механизм (рис. 4.3, б) состоит из циферблата 6, счетного барабана 7 и верньера 8. Одно деление на циферблате соответствует одному обороту счетного барабана. Барабан разделен на 100 делений. Десятые

доли малого деления барабана оценивают по верньеру. Полный отсчет по планиметру выражается четырехзначным числом: первую цифру отсчитывают по циферблату, вторую и третью — по счетному барабану, четвертую — по верньеру. На рис. 4.3 отсчет по счетному механизму планиметра равен 3682.

Установив обводной индекс на начальной точке контура измеряемой фигуры, берут по счетному механизму отсчет а, затем обводным индексом обводят контур измеряемой фигуры по ходу часовой стрелки до начальной точки и берут отсчет Ъ. Разность отсчетов (Ь — а) представляет собой площадь фигуры в делениях планиметра. Каждому делению планиметра соответствует на местности и на плане определенная площадь, называемая ценой деления планиметра Р. Тогда площадь измеряемой фигуры можно определить по формуле:

5 = Р(Ь — а), (4.3)

где Р — цена деления планиметра; (Ъ — а) — разность отсчетов в начальной точке при обводе фигуры, площадь которой определяют.

Для определения цены деления планиметра измеряют фигуру, площадь которой заранее известна или которую можно определить с высокой точностью. Такой фигурой на топографических планах и картах является квадрат, образованный линиями координатной сетки. Цену деления планиметра Р вычисляют по формуле:

где 5* — известная площадь фигуры; (Ь — а) — разность отсчетов в начальной точке при обводе фигуры с известной площадью.

При работе с планиметром следует соблюдать следующие правила:

|

план или карту следует закреплять на гладком столе или чертежной доске;

положение полюса при обводе фигуры следует выбирать так, чтобы между рычагами планиметра не было углов менее 30° и более 150°;

если при обводе фигуры по ходу часовой стрелки конечный отсчет получается меньше начального, к конечному отсчету следует прибавлять 10 000;

| Рис. 4.19. Аналитический способ измерения площадей |

при определении цены деления планиметра обвод фигуры делают не менее

двух раз, при этом расхождение в разностях (а — Ь) допускается не более чем на три единицы.

При соблюдении указанных правил предельная относительная ошибка измерения площадей планиметром составляет не более 1:300.

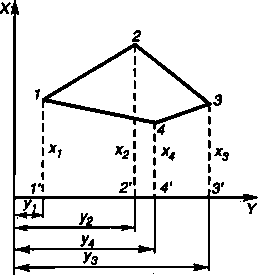

Аналитический способ состоит в вычислении площадей по результатам измерений углов и линий на местности. По результатам измерений на местности вычисляют координаты вершин X, У. Площадь 5 полигона 1-2-3-4 (рис. 4.19) можно вычислить через площади трапеций:

Произведя преобразования, получаем две равнозначные формулы для определения удвоенной площади многоугольника:

Для многоугольника с числом вершин п окончательно получим:

Вычисления по формулам (4.6) выполняют на микрокалькуляторе или на компьютере.

Точность определения площадей аналитическим способом определяется точностью измеренных величин.

Источник

Лабораторная работа № 1 определение морфометрических характеристик бассейнов рек

Цель работы: получить навык определения водосборной площади бассейна реки и его морфометрических характеристик.

Исходные данные: схема водосборной площади и гидрографии бассейна (площадь водосбора на топографической карте М 1:25000 — выдается индивидуально).

Определить: цену деления палетки, морфометрические и физико-географические характеристики водосбора, построить график нарастания площади водосбора по длине реки.

Порядок выполнения работы

Речные бассейны отличаются друг от друга размерами, формой и рельефом. Морфометрические характеристики бассейнов, определяемые по топографическим картам, косвенно характеризуют размер, форму и рельеф бассейна и, как следствие, условия формирования стока на водосборе. Так, площадь водосбора может указывать на степень охвата дождем или одновременность водоотдачи при снеготаянии, ширина водосбора, длина склонов, длина реки, коэффициент асимметрии — на время добегания по склону и по руслу.

Наиболее часто используемой характеристикой речного бассейна является площадь поверхностного водосбора.

Площадь водосбора определяется по топографическим картам как площадь горизонтальной проекции территории обычно до замыкающего створа, ограниченной водоразделом. Водораздельная линия на топографической карте проводится по самым высоким отметкам местности, с которой возможный сток будет стекать в искомый и в соседний водосбор. Определение водосборной площади на топографических картах традиционно осуществляли с использованием планиметра путем планиметрирования площади в пределах водораздельной линии. Эту достаточно трудоемкую процедуру заменили на определение площади с помощью палетки, имеющей форму квадратов (рис. 1.1.) с определенными размерами. Более удобной оказалась палетка, в которой вершины квадратов заменены точками, отсюда название палетки – точечная (рис. 1.2.). При использовании точечной палетки отпадает необходимость в запоминании неполных частей квадратов квадратной палетки, попадающих в пределы водосбора.

Рис. 1.1. Квадратная палетка Рис. 1.2. Точечная палетка

Кроме того, площади водосборов и остальные морфометрические характеристики водосборов можно определить с помощью программы «AUTОCAD». Описание операций определения длин и площадей в этой программе приводится в отдельных изданиях.

Тем не менее, например, в полевых условиях определение площади водосбора удобно проводить точечной палеткой. Цена деления точки в этой палетке вычисляется по формуле:

N =

где

Определение площадей равнинных рек в зависимости от их размера рекомендуется осуществлять согласно [5] на топографических картах следующих масштабов:

-площадь 2 — М 1:10000,

-площадь 10-50км 2 — М 1: 25000,

-площадь 50-200км 2 — М 1: 50000,

-площадь > 200км 2 — М 1: 100000.

Длина бассейна Lб (км) — расстояние по прямой от устья реки до наиболее отдаленной точки бассейна реки [7].

Длина реки Lp (км) — расстояние по фарватеру от наиболее удаленной точки речной системы [7]. Длина определяется циркулем, раствор которого зависит от извилистости и масштаба карты. В практике гидрологи используют раствор циркуля 2мм для М 1:25000, М 1:50000. Для М 1:100000 раствор — 1мм.

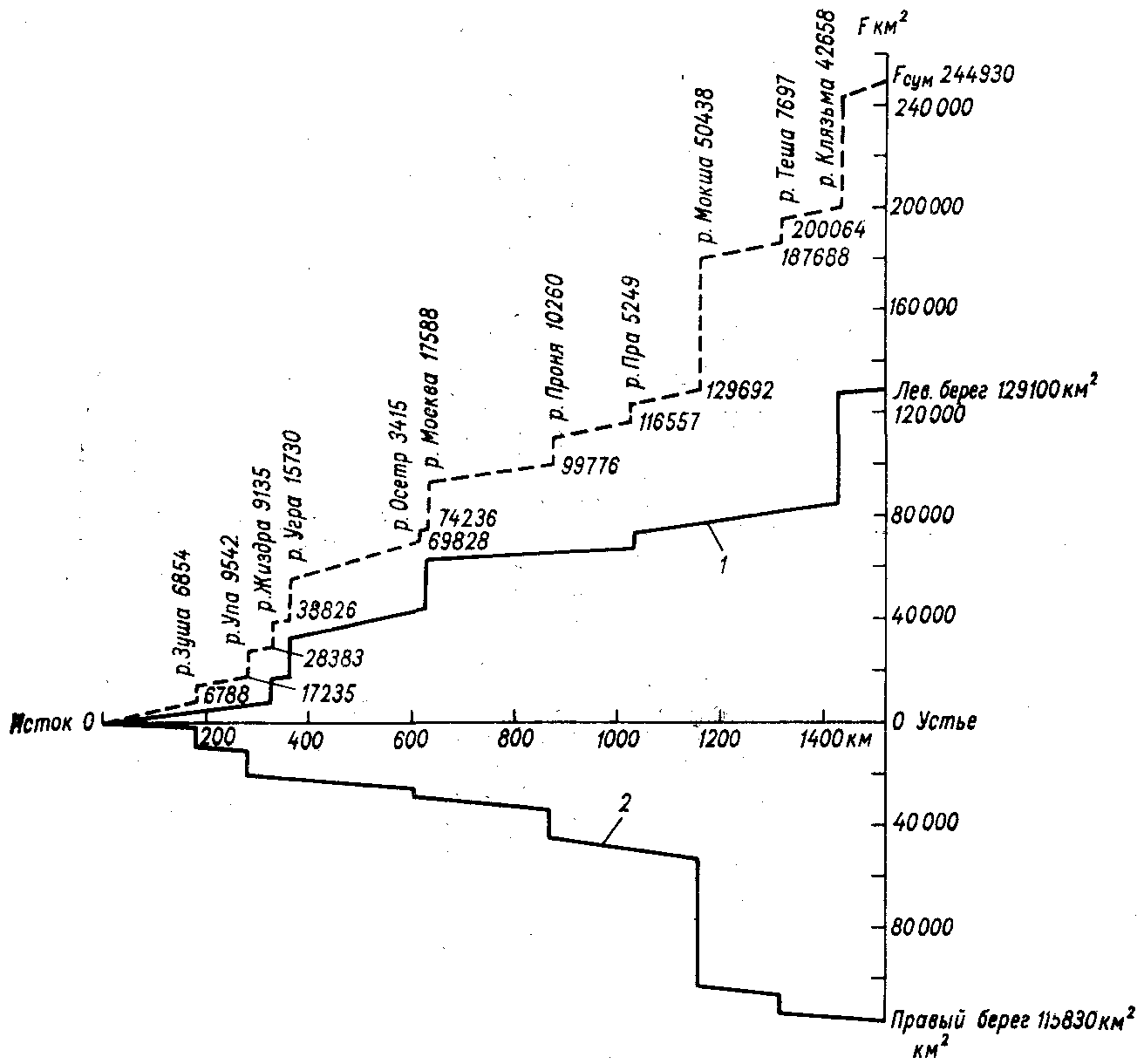

Располагая площадями водосборов по левой и правой его частям, а также расстоянием от истока до каждого притока, строится график нарастания площади водосбора (рис.1.3).

При образовании реки слиянием двух притоков за наиболее удаленную точку принимается длина наибольшего притока. При равенстве длин притоков за исток принимается левый из них.

Средняя ширина бассейна Вб (км) — определяется путем деления площади бассейна на его длину: Вб = F/Lб Наибольшая ширина бассейна Вmax определяется по прямой нормальной оси бассейна (линия, по которой определялась его длина), в наиболее широком месте [7].

Коэффициент асимметрии бассейна [7] определяется по формуле:

где fл — площадь левобережной и fпр — площадь правобережной части бассейна;

F—площадь всего бассейна.

Рис.1.3. График нарастания площади водосбора

Коэффициент развития водораздельной линии кb. представляет отношение длины водораздельной линии Lв к длине окружности круга L‘, площадь которого равна площади бассейна:

Степень насыщенности территории водотоками характеризуется коэффициентом густоты речной сети —

=

Средняя высота бассейна при наличии карты с горизонталями может быть получена по формуле:

где f1,f2, . fп — частные площади, заключенные между горизонталями, м 2 ;

h1.h2,… hn—средние высоты между горизонталями бассейна, м.

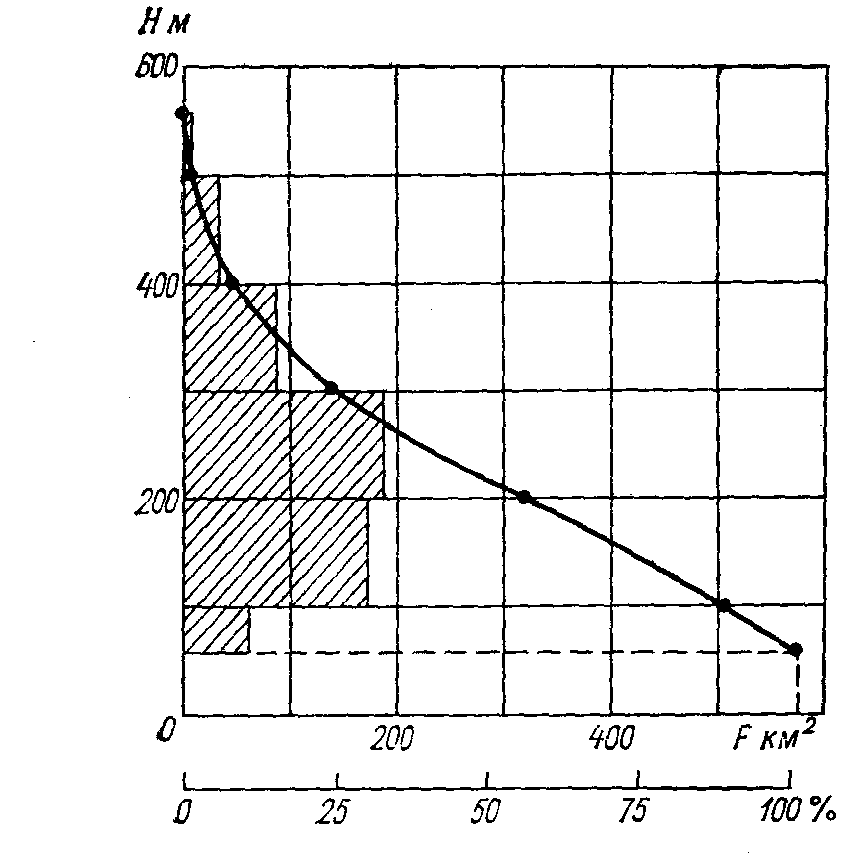

Графическое представление о распределении площадей бассейна в процентах по высотным зонам дает гипсографическая кривая. Для ее построения определяют площади частей водосбора, заключенных в пределах заданных высотных интервалов, например через 10, 100 или 200 м и т. д. в зависимости от высотной структуры бассейна. Отложив по оси абсцисс последовательные суммы площадей высотных зон, а по оси ординат — соответствующие им высоты, получим кривую нарастания площади водосбора по высотным зонам (рис. 1.4.).

Рис.1.4. Гипсографическая кривая

Средний уклон бассейна определяется по формуле [7]:

где

F— площадь бассейна, км 2 .

Достаточно информативной является характеристика, введенная профессором Бефани А.Н. и названная им геоморфологическим фактором, или фактором рельефа:

Ф=

где

Длина склонов приближенно может быть выражена как

где

К физико-географическим характеристикам, оказывающим существенное влияние на процессы стока, относятся:

-географическое положение бассейна определяется координатами (широтой и долготой местности), между которыми он находится;

—климатические условия бассейна являются определяющими в водном питании рек, формировании стока. Главными из климатических факторов являются атмосферные осадки (количество, интенсивность и распределение в году), мощность снежного покрова и запасы воды в нем, испарение, температура и влажность воздуха, недостаток его насыщения, ветер. Определяются по Климатическим Справочникам.

-геологическое строение и почвы бассейна определяют характер и размер подземного питания рек, потери осадков на просачивание, появление заболоченных пространств и пр. Определяются по соответствующим картам.

-площадь заболоченности бассейна, лесистость, озерность — определяются по топографическим картам, также как и общая площадь водосбора.

Источник