Определение водосборной площади

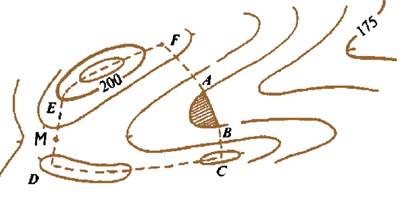

Границами водосборной площади служат линии водоразделов, пересекающие горизонтали под прямым углом. На рисунке линии водоразделов показаны пунктиром.

Зная водосборную площадь, среднегодовое количество осадков, условия испарения и впитывания влаги почвой, можно подсчитать мощность водного потока, которая необходима для расчета мостов, площадок дамб и других гидротехнических сооружений.

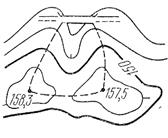

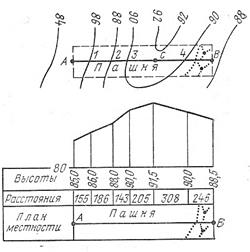

Построение профиля по горизонталям.

При геологоразведочных изысканиях и предварительном проектировании линейных сооружений (дорог, водопроводов, газопроводов и т. п.) по топографической карте строят профиль местности. Под профилем понимается чертеж, изображающий разрез местности вертикальной плоскостью. Профиль строят в двух масштабах. Горизонтальный масштаб берут равным масштабу карты, а вертикальный в большинстве случаев принимают в десять раз крупнее горизонтального. Делается это для того, чтобы более выразительно были отражены характерные особенности рельефа.

Для измерения дирекционного угла, линией через начальную ее точку проводят линию || оси абсцисс и непосредственно при этой точке измеряют дирекционный угол, можно так же продолжить линию до пересечения ею ближайший угол в точке пересечения. Для непосредственного измерения истинного азимута линией через ее начальную точку проводят меридиан и относительно него измеряют азимут.

Номенклатура топографических карт и планов

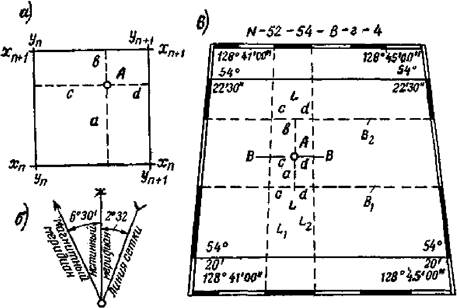

Номенклатурой называется система нумерации отдельных листов топографических карт и планов разных масштабов. Схема взаимного расположения отдельных листов называется разграфкой.

В нашей стране принята международная система разграфки и номенклатуры топографических карт; ее основой является лист карты масштаба 1:1 000 000.

Вся поверхность Земли условно разделена меридианами и параллелями на трапеции размером 6 o по долготе и 4 o по широте; каждая трапеция изображается на одном листе карты масштаба 1:1 000 000. Листы карт, на которых изображаются трапеции, расположенные между двумя соседними параллелями, образуют ряды, которые обозначаются буквами латинского алфавита от A до V от экватора к северу и к югу. Листы карт, на которых изображаются трапеции, расположенные между двумя соседними меридианами, образуют колонны. Колонны имеют порядковые номера от 1 до 60, начиная с меридиана 180 o ; колонна листов карт, на которой изображена 1–я зона проекции Гаусса, имеет порядковый номер 31.

Номенклатура листа карты миллионного масштаба составляется из буквы ряда и номера колонны, например, N–37.

Листы карты масштаба 1:500 000 получают делением листа миллионного масштаба на 4 части средним меридианом и средней параллелью.

Размеры листа – 3 o по долготе и 2 o по широте. Номенклатуру листа карты масштаба 1:500 000 получают, добавляя к номенклатуре миллионного листа справа прописную букву русского алфавита А, Б, В, Г, например, N–37–А.

Листы карты масштаба 1:200 000 получают делением листа миллионного масштаба на 36 частей меридианами и параллелями. Размеры листа – 1 o по долготе и 40′ по широте. Номенклатуру листа карты масштаба 1:200 000 получают, добавляя к номенклатуре миллионного листа справа римскую цифру от I до XXXYI, например, N–37–XXIY.

Листы карты масштаба 1:100 000 получают делением листа миллионного масштаба на 144 части меридианами и параллелями. Размеры листа – 30′ по долготе и 20′ по широте. Номенклатуру листа карты масштаба 1:100 000 получают, добавляя к номенклатуре миллионного листа слева числа от 1 до 144, например, N–37–144.

Листы карты масштаба 1:50 000 получают делением листа масштаба 1:100 000 на 4 части средним меридианом и средней параллелью. Размеры листа – 15′ по долготе и 10′ по широте. Номенклатуру листа карты масштаба 1:50 000 получают, добавляя к номенклатуре листа 1:100 000 справа прописную букву русского алфавита А, Б, В, Г, например, N–37–144–А.

Листы карты масштаба 1:25 000 получают делением листа масштаба 1:50 000 на 4 части средним меридианом и средней параллелью. Размеры листа – 7’30» по долготе и 5′ по широте. Номенклатуру листа карты масштаба 1:25 000 получают, добавляя к номенклатуре листа 1:50 000 справа строчную букву русского алфавита а, б, в, г, например, N–37–144–А–а.

Листы карты масштаба 1:10 000 получают делением листа масштаба 1:25 000 на 4 части средним меридианом и средней параллелью. Размеры листа – 3’45» по долготе и 2’30» по широте. Номенклатуру листа карты масштаба 1:10 000 получают, добавляя к номенклатуре листа 1:25 000 справа цифру от 1 до 4, например, N–37–144–А–а–1.

Севернее 60–й параллели листы карт издаются сдвоенными по долготе, севернее 76–й параллели – счетверенными.

Источник

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРАНИЦ ВОДОСБОРНОГО БАССЕЙНА

Трасса автомобильной дороги или мостового перехода обычно пересекает большое число периодических (лога, балки, овраги) и постоянных (ручьи, речки и реки) водотоков, по которым стекает вода, образующаяся в результате таяния снега или выпадения дождей.

Территорию местности, с которой стекает вода в результате таяния снега или выпадения до-

Водосборный бассейн

оконтуривается водораз

дельной линией (водораз

делом) и замыкающим

створом (трассой линей

ного сооружения,

рис. 4.17).

Водоразделом называют линию на местности, от которой вода стекает влево и вправо.

| Рис. 4.17. Схема водосборного бассейна: / — водораздел; 2 — замыкающий створ |

Параметры максимального стока (расходы воды, объемы стока), определяющие генеральные

размеры водопропускных сооружений (труб круглых, прямоугольных, малых мостов и т. д.), зависят прежде всего от площадей водосборных бассейнов, поэтому определение границ водосборных бассейнов и их площадей является наиболее часто встречающейся задачей при проектировании автомобильных дорог и мостовых переходов.

На рис. 4.17 показаны границы водосборного бассейна для водопропускного сооружения в точке А автомобильной дороги (водораздельная линия ВСОНЕР). Водораздельные линии проводят по нормалям к горизонталям хребтов, холмов и седловин.

ИЗМЕРЕНИЕ ПЛОЩАДЕЙ НА ПЛАНАХ И КАРТАХ

Измерение площадей на планах и картах необходимо для решения различных инженерных и экономических задач при изысканиях и проектировании автомобильных дорог и мостовых переходов.

Различают три способа измерения площадей на планах и картах: графический, механический (электронно-механический) и аналитический.

|

|

Рис. 4.18. Графические способы определения площадей: а — разбиением на простейшие фигуры; б — с помощью палетки

К графическому способу можно отнести способ разбиения измеряемой площади на простейшие геометрические фигуры и способ, основанный на использовании палетки.

В первом случае подлежащую измерению площадь разделяют на простейшие геометрические фигуры (рис. 4.18, а), площадь каждой из которых вычисляют по простым геометрическим формулам, а общую площадь определяют как сумму площадей частных геометрических фигур:

1 2 2 2

Во втором случае площадь измеряемой фигуры покрывается палеткой, состоящей из квадратов (рис. 4.18, б), каждый из которых является единицей измерения площади. Площади неполных фигур учитывают на глаз. Палетки изготовляют из прозрачных материалов (кальки, лавсановые пленки и т. д.).

Если измеряемый участок ограничен ломаными линиями, то его площадь определяют разбиением на элементарные геометрические фигуры. При криволинейных границах измеряемого участка его площадь проще определять с помощью палетки.

Механический способ состоит в определении площадей на планах и картах с помощью механического или электронного планиметров.

Полярный планиметр состоит из двух рычагов — полюсного 1 и обводного 49 шарнирно соединенных друг с другом (рис. 4.3, а). На конце полюсного рычага имеется грузик с иглой, являющейся полюсом 2, обводной рычаг на одном конце имеет счетный механизм 5, а на другом — обводную иглу или марку 3.

Счетный механизм (рис. 4.3, б) состоит из циферблата 6, счетного барабана 7 и верньера 8. Одно деление на циферблате соответствует одному обороту счетного барабана. Барабан разделен на 100 делений. Десятые

доли малого деления барабана оценивают по верньеру. Полный отсчет по планиметру выражается четырехзначным числом: первую цифру отсчитывают по циферблату, вторую и третью — по счетному барабану, четвертую — по верньеру. На рис. 4.3 отсчет по счетному механизму планиметра равен 3682.

Установив обводной индекс на начальной точке контура измеряемой фигуры, берут по счетному механизму отсчет а, затем обводным индексом обводят контур измеряемой фигуры по ходу часовой стрелки до начальной точки и берут отсчет Ъ. Разность отсчетов (Ь — а) представляет собой площадь фигуры в делениях планиметра. Каждому делению планиметра соответствует на местности и на плане определенная площадь, называемая ценой деления планиметра Р. Тогда площадь измеряемой фигуры можно определить по формуле:

5 = Р(Ь — а), (4.3)

где Р — цена деления планиметра; (Ъ — а) — разность отсчетов в начальной точке при обводе фигуры, площадь которой определяют.

Для определения цены деления планиметра измеряют фигуру, площадь которой заранее известна или которую можно определить с высокой точностью. Такой фигурой на топографических планах и картах является квадрат, образованный линиями координатной сетки. Цену деления планиметра Р вычисляют по формуле:

где 5* — известная площадь фигуры; (Ь — а) — разность отсчетов в начальной точке при обводе фигуры с известной площадью.

При работе с планиметром следует соблюдать следующие правила:

|

план или карту следует закреплять на гладком столе или чертежной доске;

положение полюса при обводе фигуры следует выбирать так, чтобы между рычагами планиметра не было углов менее 30° и более 150°;

если при обводе фигуры по ходу часовой стрелки конечный отсчет получается меньше начального, к конечному отсчету следует прибавлять 10 000;

| Рис. 4.19. Аналитический способ измерения площадей |

при определении цены деления планиметра обвод фигуры делают не менее

двух раз, при этом расхождение в разностях (а — Ь) допускается не более чем на три единицы.

При соблюдении указанных правил предельная относительная ошибка измерения площадей планиметром составляет не более 1:300.

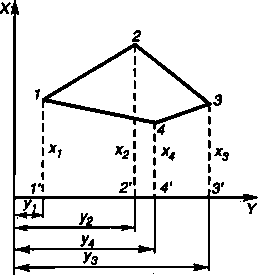

Аналитический способ состоит в вычислении площадей по результатам измерений углов и линий на местности. По результатам измерений на местности вычисляют координаты вершин X, У. Площадь 5 полигона 1-2-3-4 (рис. 4.19) можно вычислить через площади трапеций:

Произведя преобразования, получаем две равнозначные формулы для определения удвоенной площади многоугольника:

Для многоугольника с числом вершин п окончательно получим:

Вычисления по формулам (4.6) выполняют на микрокалькуляторе или на компьютере.

Точность определения площадей аналитическим способом определяется точностью измеренных величин.

Источник

Определение границ водосборной площади

Водосборной площадью называется территория, с которой вода атмосферных осадков стекает к данному пункту водосбора. На рис. 4.7 обозначена плотина АВ на горизонтали с высотой 185 м с зеркалом воды (обозначено штриховкой). Требуется показать на плане границу площади, с которой вода атмосфер6ных осадков стекает к плотине.

Рис. 4.7.Определение границ водосборной площади.

Граница водосборной площади показана пунктиром, которая проходит по водораздельным линиям СDМЕF. Для этого сначала в верховье лощины находят середину седловины М и вершины холмов, примыкающих к ней. От водоразделов к плотине граница проходит перпендикулярно горизонталям.

Величина водосборной площади может быть определена на плане графически или механически (планиметром).

| к предыдущему разделу | к следующему разделу |

4. Задачи, решаемые по планам (картам) при изучении местности.

4.8. Определение прямоугольных координат точек на плане (карте) и нанесение точек на план по координатам.

Для удобства определения плоских прямоугольных координат точек местности на планах (картах) и для нанесения на план объектов по их координатам, строится координатная сетка, представляющая собой систему квадратов, образованных линиями, параллельными координатным осям. которая иногда называется километровой, т.к. подписи значений координат линий сетки выражаются в км. На планах масштабов 1:500—1:10000 линии координатной сетки проводят через 10 см на плане, на картах масштабов 1:25000 и 1:50000 — проводят соответственно через 4 и2 см (1 км на местности).

Все точки, лежащие на горизонтальной линии координатной сетки, имеют одинаковую абсциссу; все точки, лежащие на вертикальной линии, имеют одинаковую ординату.

Приближенно местоположение какого-либо объекта на плане можно указать, назвав квадрат сетки, в котором он расположен. Для этого надо прочитать подписи горизонтальной и вертикальной координатных линий, образующих юго-западный угол квадрата. Поэтому координаты точек х и у, расположенных внутри одного квадрата координатной сетки на плане (карте), содержат одинаковое число значений километров или долей километра, представляющих координаты хп и уп его юго-западного угла (рис.4.8, а) . Тогда координаты хА и уА некоторой точки А на плане определяют по формулам:

где : хп и уп — координаты юго-западного угла квадрата, внутри которого расположена точка А (списывают с плана); а и с — расстояния от точки А до южной и западной сторон квадрата, измеренные циркулем при помощи поперечного масштаба по перпендикулярам, опущенным из этой точки на стороны квадрата.

Координаты точки Адля контроля могут быть определены и от координат других углов квадрата:

от северо-западного угла по формулам

от северо-восточного угла по формулам

от юго-восточного угла по формулам

Рис. 4.8. Схема определения координат точек.

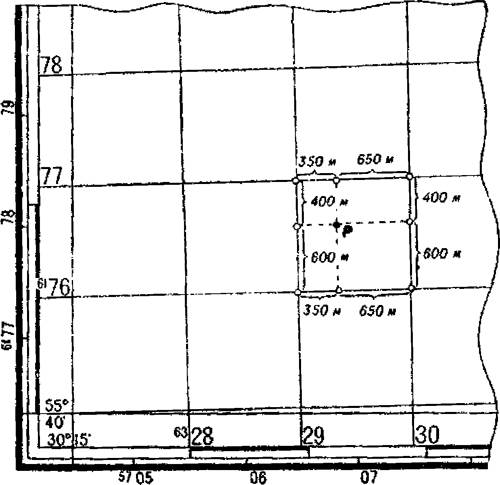

При нанесении, например, точки Р по координатам х= 6 176600 м, у=6 329350 м на план прежде всего находят квадрат сетки, в котором расположена эта точка — 7629 (рис.4.9). Затем от нижней линии этого квадрата откладывают циркулем 600 м на боковых сторонах квадрата. Для контроля от верхней координатной линии вниз откладывают 400 м, т.е. дополнение до полной длины квадрата.

После этого наколы, выполненные циркулем, соединяют по линейке тонкой линией. Затем от левой вертикальной линии квадрата по нижней и верхней его сторонам откладывают расстояние 350 м, а для контроля от правой линии квадрата — дополнение до полной длины квадрата.

Проведя через полученные наколы циркуля тонкую вертикальную линию, определяют точку Р на пересечении линий.

Если план (карта) деформированы, то при измерениях необходимо учитывать поправку за деформацию бумаги, когда она превышает величину точности масштаба.

Рис. 4.9. Нанесение точки на карту по координатам.

| к предыдущему разделу | к следующему разделу |

4. Задачи, решаемые по планам (картам) при изучении местности.

Источник