Речной бассейн

Речно́й бассе́йн – часть земной поверхности, включающая данную речную систему и ограниченная поверхностным (орографическим) водоразделом.

Следует различать понятие бассейн и водосбор реки.

Обычно водосбор (особенно поверхностный) и бассейн реки совпадают. Однако нередки случаи и их несовпадения. Так, если в пределах речного бассейна часть территории оказывается бессточной (её называют бессточной областью), то она, оставаясь частью бассейна, в состав водосбора реки не входит. Такие случаи характерны для засушливых районов с плоским рельефом. Бессточные области в пределах речных бассейнов могут иногда достигать больших площадей; как например, в бассейнах рек Тобол и Ишим (притоков р. Иртыш, входящей в речную систему Оби). В бассейне Тобола выше г. Кустаная – 16300 км 2 (>50% площади бассейна), в бассейне Ишима выше г. Акмолинска (ныне г. Астана) – 1750 км 2 (около 24% площади бассейна).

Несовпадение границ бассейна, выделяемых по поверхностному водоразделу, и границ водосбора может быть и в тех случаях, когда поверхностный и подземный водоразделы не совпадают, т.е. когда часть подземного стока либо поступает из-за пределов данного бассейна, либо уходит за его пределы.

Основными морфометрическими характеристиками речного бассейна служат: площадь бассейна; длина бассейна, обычно определяемая как прямая, соединяющая устье реки и точку на водоразделе, прилегающую к истоку главной реки; максимальная ширина бассейна, которая определяется по прямой, перпендикулярной к длине бассейна в наиболее широкой его части; средняя ширина бассейна, вычисляемая путем деления площади бассейна на его длину; длина водораздельной линии (поверхностного водораздела).

К числу главнейших физико-географических и геологических характеристик речного бассейна относятся:

- географическое положение бассейна реки на континенте, которое может быть выражено через удалённость его границ или центра (в км) от океана, широту и долготу центра и крайних точек бассейна;

- географическая (ландшафтная) зона (зоны) или высотные пояса; важно знать, например, находится ли речной бассейн в тундре, тайге, зоне смешанных лесов, степи, пустыне и т.д.;

- геологическое строение, тектоника, физические и водные свойства подстилающих грунтов, гидрогеологические условия;

- рельеф поверхности бассейна (горы, возвышенности, низменности и распределение площади бассейна по высотам;

- климат (характер циркуляции атмосферы, режим температуры и влажности воздуха, количество и режим атмосферных осадков, испарение);

- почвенно-растительный покров, который можно охарактеризовать данными о доли площади бассейна (в %), занятой лесами и почвами того или иного типа;

- характер речной сети;

- наличие и особенности других водных объектов помимо рек – озёр, болот, ледников.

Важнейшая особенность любого речного бассейна – это степень его преобразования хозяйственной деятельностью. При этом следует различать искусственное преобразование поверхности бассейна (сведение лесов, распашка земель и другие агролесотехнические мероприятия, оросительные и осушительные мелиорации) и искусственное преобразование гидрографической сети бассейна реки и режима самих рек (регулирование стока, сооружение плотин и водохранилищ, каналов, шлюзов, осуществление других гидротехнических мероприятий в руслах рек, изъятие и переброска стока и др.).

Такие характеристики бассейна, как его озёрность, болотистость, лесистость и др., могут быть выражены количественно через соответствующие коэффициенты озёрности, болотистости, лесистости, вычисляемые как отношение (в %) площади, занятой соответственно озёрами, болотами, лесами к полной площадь бассейна.

Источник

Характеристики бассейна и реки

В практических инженерных гидрологических расчетах используются эмпирические формулы с расчетными параметрами гидрографических и морфометрических, геологических, климатических показателей реки, речного бассейна.

1. Гидрографические характеристики в свою очередь определяется тремя показателями: длиной реки, коэффициентом извилистости реки и густотой речной сети.

Длина реки L — это расстояние от истока до её устья. Длина рек определяется по крупномасштабным картам циркулем или курвиметром в прямом и обратном направлении и вычисляется по формуле:

L = ак ± (а 1 ·

где ак — средний отчет по шкале курвиметра, см;

а 1 — раствор циркуля в масштабе карты, мм;

Коэффициент извилистости реки

Густота речной сети

Густота речной сети является показателем развития поверхностного стока территории.

2. Морфометрические характеристики реки и речного бассейна состоят из таких показателей как площадь водосбора, длина бассейна, средняя ширина бассейна, средняя высота речного бассейна, уклон реки, коэффициенты озерности, заболоченности, залесенности, живое сечение реки.

Площадь водосбора F (км 2 ) – это часть земной поверхности, включая толщу почво-грунтов, откуда вода поступает к водному объекту. Измерение площадей водосборов выполняют по топографическим картам планиметром или наметкой, предварительно проводится линия водоразделов. Бассейн реки включает в себя поверхностный и подземный водосборы. Водораздельная линия проходит по наиболее высоким точкам и отделяет склоны, с которых вода скатывается в соседние реки. Формы речных бассейнов многообразны, но чаще имеют грушевидную форму.

Длина бассейна L (км) – расстояние по прямой от устья (замыкающего створа реки) до наиболее удаленной точки водораздельной линии.

Средняя ширина бассейна Bср=

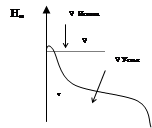

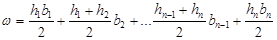

Средняя высота речного бассейна Hср. вычисляется по формулам:

где fn — частные площади водосбора, заключенные между горизонталями;

hn — средние высоты между горизонталями;

F — общая площадь водосбора.

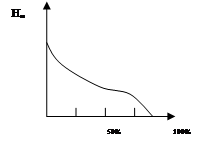

Среднюю высоту бассейна можно определить по гипсографической кривой, которая характеризует нарастание площади водосбора по высотным зонам.

|

|

|

Уклон реки i — это отношения падения уровней воды на расстояние между переломными точками, или разница между отметками высот истока и устья реки. Уклон реки вычисляется по формуле: i =

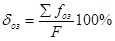

Коэффициент озерности:

Коэффициент заболоченности:

Коэффициент залесенности:

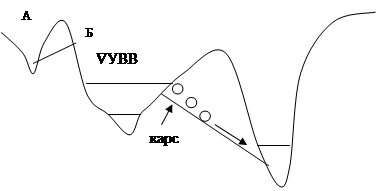

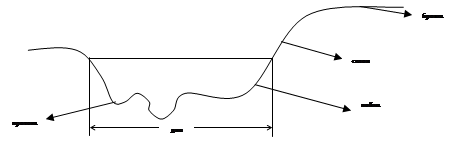

Речная долина — это ложбинообразное углубление в земной коре, состоящее из склонов, бровки, дна, русла, поймы.

|

Живое сечение русла реки плюс площадь мертвого пространства дает полную площадь водного сечения реки. Живое сечение реки характеризуется его площадью, шириной, средней глубиной, смоченным периметром и гидравлическим радиусом.

Площадь живого сечения реки вычисляется при данном уровне воды, как сумма площадей трапеций и треугольников (у урезов) по формуле:

Ширина сечения В определяется расстоянием между урезами воды по поперечному профилю русла.

Средняя глубина потока равна частному от деления площади главного сечения на ширину:

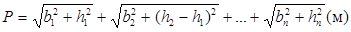

Смоченный периметр P – длина линии дна между урезами берегов по профилю:

Гидравлический радиус – частное от деления площади водного сечения w на смоченный периметр P. Он близок к средней глубине потока.

3. Геологические характеристики водосборного бассейна – т.е. состав горных пород, формы залегания, наличие карстов и т.д., оказывают существенное влияние на режим речного стока.

4. К климатическим характеристикам речного бассейна в первую очередь относится географическое положение бассейна (Заполярье или тропики), гидрографическое положение (горы, степь) вертикальная зональность, экспозиция склонов и положение бассейна к основному фронту движения воздушных масс (см. Приложение 13). От выше перечисленных факторов зависит количественное значение метеорологических элементов:

— температура и влажность воздуха;

— атмосферные осадки, испарения с водной поверхности, испарения с суши, трансформация растительности, характер подстилающей поверхности.

Существует пять способов расчета основных метеорологических элементов — X, E, t 0 C.

1. Измерение среднего слоя осадков на водосборе

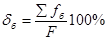

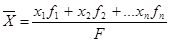

среднеарифметический

2. Способ изогиет – строятся линии равных количеств осадков:

где х1, х2, xn – полусуммы количества осадков соседних изогиет;

f1, fn – частные площади, заключенные между изогиетами.

3. Испарения с поверхности речного бассейна состоят из испарения с водной поверхности, испарения с суши и транспирации. Расчеты выполняются по нормативным документам.

4. При наличии наблюдений расчет количества испарений с водоемов выполняется по формуле:

где e0 – среднее значение упругости водяного пара, вычисленное по температуре поверхности водоема;

e200 – средняя упругость водяного пара (абсолютная влажность воздуха) на высоте 200 см. над поверхностью водоема;

И200 – средняя скорость ветра на высоте 200 см над водоемом;

n – число суток в расчетном интервале времени.

5. Средняя температура воздуха рассчитывается по формуле:

В «Рекомендациях по расчету испарения с поверхности суши, Л.: Гидрометиздат, 1976г.» подробно излагаются методики расчетов, приведены графики расчета испарения от средней температуры воздуха и по различным периодам года.

Количественными характеристиками стока являются:

1. Расход Q м 3 /сек; сток в ед. времени – сток в секунду; сток средний за сутки, декаду, месяц, год, и за несколько лет.

2. Норма стока

3. Модуль стока М есть частное от деления расхода воды Q м 3 /сек за какой либо период наблюдений на площадь бассейна F км 2

1000 вводится для перевода м 3 в литры. Модуль стока дает представление о водности данной реки в сравнении с водностью других рек.

4. Объем стока W м 3 или км 3 . Объем среднего многолетнего стока вычисляется по формуле:

а) через расход W0=Q0 31,536 10 6 (м 3 /год);

где 31,536 10 6 = число секунд в году (86400 365)

б) через модуль

в) через слой стока W0 = h0F×10 3 (м 3 /год)

5. Слой стока — высота слоя воды в мм, которая получится при распределении среднего многолетнего объема стока по площади бассейна:

через модуль стока:

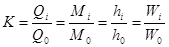

6. Модульный коэффициент K – отвлеченное число, представляющее собой отношение значения стока за какой либо период времени к норме стока:

7. Коэффициент стока h представляет собой отвлеченную величину, выражающую отношение слоя стока h к слою осадков Х за этот же период, т.е.

где h — показывает, какая доля осадков стекает с бассейна.

Дата добавления: 2014-07-23 ; просмотров: 2087 ; Нарушение авторских прав

Источник