Мероприятия по охране воздушного бассейна

Борьба за чистоту воздуха в городах ведется в нескольких направлениях и многими методами, которые условно можно разделить на пассивные и активные. К пассивным методам относятся те, которые обеспечивают относительную чистоту воздушного бассейна в данной местности (главным образом в местах концентрации людей), но не исключают выброс вредных веществ в атмосферу в целом. К активным относят способы, которые направлены на то, чтобы вообще не допускать выброс в атмосферу загрязняющих веществ или же существенно уменьшить их концентрацию в производственных выбросах. Вследствие несовершенства или недостатков тех или иных приемов обычно применяют комбинацию нескольких методов, что обеспечивает наиболее эффективное решение задачи.

Пассивные методы.К пассивным методам относят учет при размещении источников загрязнения особенностей местности, устройство санитарно-защитных зон, повышение высоты труб и др.

Учет конкретных особенностей местности(метеорологических, орографических и др.) при размещении промышленности может привести к меньшему загрязнению воздуха над городами, хотя и не гарантирует чистоту воздушного бассейна в целом. Основные задачи в этом отношении состоят в том, чтобы в районах с высоким, а тем более с опасным метеорологическим потенциалом загрязнения не размещать промышленные предприятия высокого класса санитарной вредности; размещать промышленные предприятия с наветренной стороны по отношению к городу; выбирать для городов хорошо проветриваемые склоны, свободные от явления инверсии и кумуляции загрязнений в приземном слое воздуха, избегая размещения застройки в котловинах и межгорных понижениях, и т.д. Особенно важное значение имеет размещение производственных объектов относительно селитебных территорий. Так, зоны, предназначенные для размещения наиболее благоприятных в экологическом отношении предприятий (I и II классы санитарной вредности), следует удалять от селитебной территории независимо от грузооборота промышленных предприятий. В непосредственной близости от селитебных территорий допустимо размещать предприятия III—V классов санитарной вредности независимо от их грузооборота и V класса санитарной вредности, требующих устройства железнодорожных подъездных путей; в пределах селитебных зон целесообразно размещать промышленные предприятия, не выделяющие санитарных вредностей, и предприятия V класса санитарной вредности, не создающие сильного шума и имеющие небольшой грузооборот (не более 40 грузовых автомобилей в сутки в одном направлении).

Соблюдение всех этих условий в значительной мере способствует более эффективному проведению и конкретных локальных мероприятий по очистке воздушного бассейна.

Устройство санитарно-защитных зон.Суть организации санитарно-защитных зон состоит в том, что путем устройства разрыва между промышленным предприятием и селитебной территорией создаются условия рассеивания загрязняющих веществ при попадании их в атмосферу вместе с выбросами из труб предприятия. Разработаны показатели предельно допустимых концентраций (ПДК) и предельно-допустимых выбросов (ПДВ) для многих загрязняющих веществ, ширину зенитных зон рассчитывают таким образом, чтобы на их внешней границе (в непосредственной близости к селитебной территории) уровень загрязнений не был бы выше ПДК. Санитарным законодательством установлены санитарно-защитные зоны различной ширины для предприятий I класса санитарной вредности — 1000 м; II класса — 500 м; III класса — 300 м; IV класса — 100 м и V класса — 50 м.

При особо больших масштабах производства, ограниченной возможности очистки выбросов и неблагоприятных условиях взаимного размещения промышленных и селитебных зон ширина санитарно-защитных зон может быть увеличена (в практике известны санитарно-защитные зоны шириной 6—8 км и более). В пределах санитарно-защитных зон допускается размещать пожарные депо, бани, прачечные, гаражи, склады, предприятия более низкого класса вредности с аналогичными выбросами. Санитарно-защитные зоны должны быть хорошо озеленены в соответствии с рекомендуемым для каждого природно-климатического района ассортиментом газоустойчивых древесно-кустарниковых пород и конструкциями лесозащитных полос.

Устройство санитарно-защитных зон применяется весьма широко и в определенной степени обеспечивает защиту населения от вредных выбросов. Вместе с тем это пассивный и, безусловно, временный прием, не обеспечивающий охрану воздушного бассейна в целом. Кроме того, устройство санитарно-защитных зон крайне неэкономично, так как связано с прокладкой транспортных коммуникаций и инженерных сетей по пустой, по существу, территории.

Повышение высоты труб.На предприятиях теплоэнергетики широко практикуется строительство высотных труб. Мощные дымовые трубы не только обеспечивают более дальний выброс пыли и газов, но и позволяют сократить число более низких труб, что экономически выгодно. Переход от труб высотой 25 м к высоте 250 м приравнивают иногда к очистке дымовых газов на 99 %. В то же время практика показывает, что к сооружению высотных труб (в том числе высотой 400— 500 м) в плотно заселенных районах, городских агломерациях следует подходить очень осторожно, а в ряде случаев вообще его избегать, так как максимальная концентрация выбросов, нередко превышающая 5—10 ПДК, наблюдается и за 6—8 км от источника выбросов, поскольку подобные трубы строят на очень мощных энергетических предприятиях с ежесуточным выбросом до 200 т пыли, 600—700 т сернистого газа и 100—200 т оксидов азота. В незаселенных местностях сооружение высотных труб оправдано, поскольку позволяет при размещении поселка при ТЭС отказаться от устройства санитарно-защитной зоны.

Активные методы.К активным методам охраны воздушного бассейна относят очистку производственных выбросов от пыли, аэрозолей и вредных газов; предварительную очистку топлива от примесей серы и других токсичных веществ, так называемое облагораживание топлива; совершенствование технологических циклов; переход к безотходным и малоотходным производствам.

Очистка производственных выбросов.Большое развитие получили физико-химические методы очистки газов, физические методы извлечения взвесей и жидких примесей с помощью циклонов, электрофильтров, скрубберов мокрой очистки, газов, матерчатых фильтров, вакуумных и других устройств. Имеющиеся очистные сооружения позволяют обеспечить на 95—97 % очистку выбросов от пыли и некоторых аэрозолей. Стоимость газоочистных сооружений весьма высока. Так, на современном сталелитейном заводе с технологией кислородного дутья она составляет 5—8 % общей стоимости производства.

В целом задачи по улавливанию пыли из отходящих газов успешно решаются. Однако большой проблемой остается очистка промышленных выбросов от других загрязняющих веществ и, прежде всего, от сернистого газа. Разработаны методы, но связыванию сернистого газа, в том числе аммиачный, известковый, магнезитовый, содовый и др. Однако скрубберы обладают целым рядом недостатков — они дороги, не вполне надежны, производят большое количество отходов, которые трудно использовать. Весьма перспективны новые тканевые фильтры из термостойких материалов, а также метод высокотемпературной очистки газов.

Облагораживание топлива.Альтернативой очистке отходящих газов является предварительная очистка топлива от серы, которая служит причиной образования одного из основных и наиболее вредных загрязнителей воздушного бассейна — сернистого газа, трудно поддающегося улавливанию. После пульверизации (измельчения) угля с высоким содержанием серы физическими методами можно удалить из топлива значительную ее часть (путем флотации угольного порошка). Очищенный уголь или превращают в брикеты и в таком виде направляют в топку, или распыляют в топке посредством форсунки непосредственно высушенный угольный порошок. В любом случае сера минует топку, а следовательно, и воздушный бассейн. Поддается очистке от серы и жидкое топливо, например мазут и газовый конденсат. Стоимость подобного «облагораживания» топлива вполне конкурентоспособна с затратами на устройство современных фильтров и скрубберов и в среднем может составить 5—12 % расходов на основное производство.

Малоотходные технологии.Все перечисленные приемы и методы, осуществляемые в тех или иных комбинациях, способны значительно уменьшить вредные выбросы в атмосферу, но окончательное решение этой проблемы возможно лишь при переводе промышленности и энергетики на замкнутые технологические циклы, при переходе к безотходной и малоотходной технологии. Такие методы особое значение имеют в отраслях, потребляющих особенно большое количество сырья и характеризующихся токсичными, слабо поддающимися улавливанию выбросами — химии, черной и цветной металлургии, нефтеперерабатывающей промышленности и т.д.

Дата добавления: 2015-08-11 ; просмотров: 1834 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Источник

Большая Энциклопедия Нефти и Газа

Охрана — воздушный бассейн

Охрана воздушного бассейна от загрязнений промышленными выбросами имеет народнохозяйственное значение. [1]

Охрана воздушного бассейна в отрасли осуществляется путем сокращения источников загрязнения атмосферы за счет ликвидации мелких и устаревших котельных и тушения породных отвалов ( терриконов), а также оснащения кот-лоагрегатов современными золоулавливающими установками и перевод сушильных агрегатов на трехступенчатые системы пылеулавливания. Аспирационные система промышленной вентиляции оборудуются высокоэффективными сухими и мокрыми пылеулавливающими аппаратами. Кроме того, для снижения количества выбросов в атмосферу часть котельных переводится на использование в качестве топлива газообразного метана взамен угля и мазута. Однако, несмотря на это, еще не все выбросы очищаются; так, например, источниками загрязнения атмосферы ( порядка 90 %) в объединении Кумертау-голь являются промышленные и коммунальные котельные. Из них около 80 % оборудованы маломощными и морально устаревшими котлами. Сжигание в топках котельных высокозольного высокосернистого угля и топочного мазута приводит к значительным выбросам сернистого. [2]

Охрана воздушного бассейна связана с сооружением очистных установок в виде мокрых и сухих пылеуловителей для. [3]

Охрана воздушного бассейна включает мероприятия, обеспечивающие сокращение массы вредных для человека и окружающей природной среды веществ, выбрасываемых от стационарных источников предприятий с отходящими газами и вентиляционным воздухом. Это сокращение достигается в результате совершенствования технологии и оснащения источников вредных выбросов в атмосферу установками для их улавливания и обезвреживания. [4]

Проблема охраны воздушного бассейна сводится к ликвидации вредных выбросов в атмосферу вообще или к замене высокотоксичных веществ, содержащихся в этих выбросах, на менее токсичные ( практически нетоксичные) компоненты. [5]

Проблема охраны воздушного бассейна сводится к ликвидации вредных выбросов в атмосферу или замене высокотоксичных веществ, содержащихся в этих выбросах, менее токсичными ( практически нетоксичными) веществами. [6]

В охране воздушного бассейна столицы особую роль должны сыграть дальнейшее развитие теплофикации и совершенствование структуры топливного баланса города. [7]

В плане Охраны воздушного бассейна предусматриваются следующие основные показатели: количество вредных веществ, отходящих от всех источников загрязнения ( по видам); количество улавливаемых и обезвреживаемых веществ, а также веществ, выбрасываемых в атмосферу. [8]

Мероприятия по охране воздушного бассейна направлены на максимальное снижение количества вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу с газами и аспирационным воздухом, выделяемых стационарными источниками, расположенными на территории нефтеперерабатывающего или нефтехимического предприятия, снижение концентрации вредных веществ в приземном слое атмосферы до установленных норм. [9]

Требования к охране воздушного бассейна , влияющие на выбор места размещения угольных ТЭС, рассматриваются как наиболее серьезный фактор, сдерживающий расширение использования угля. [10]

Мероприятия по охране воздушного бассейна на нефтепере-ющих и нефтехимических предприятиях должны быть иы на повышение культуры производства. [11]

Мероприятия по охране воздушного бассейна обеспечивают сокращение массы вредных для человека и окружающей природной среды веществ, выбрасываемых с отходящими газами стационарными источниками промышленных предприятий и вентиляционным воздухом. Они связаны с совершенствованием технологии и оснащения источников вредных выбросов в атмосферу установками для их улавливания и обезвреживания. Наряду с совершенствованием технологии к указанным мероприятиям относятся: сооружение газоочистных и пылеулавливающих установок, дымососов-золоуловителей, газопромывателей, бар-ботажных и пенных аппаратов, фильтров-туманоулавливателей, печей для каталитического и прямого дожига, а также других видов аппаратов для улавливания и обезвреживания вредных веществ. [12]

Мероприятия по охране воздушного бассейна направлены на максимальное снижение количества вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу с газами и аспирационным воздухом, выделяемых стационарными источниками, расположенными на территории нефтеперерабатывающего или нефтехимического предприятия, снижение концентрации вредных веществ в приземном слое атмосферы до установленных норм. [13]

Большое значение для охраны воздушного бассейна и водоемов от выбросов имеет регенерация, улавливание и возвращение в производственный цикл химических продуктов, в особенности взрывоопасных или ядовитых. Лучше всего это достигается комплексной переработкой сырья с использованием побочных продуктов и отходов производства, заменой периодических процессов непрерывными, внедрением автоматизации технологического процесса. [14]

По коду 030 Охрана воздушного бассейна указывают текущие затраты на эксплуатацию установок по охране атмосферного воздуха от загрязнения веществами, выделяющимися с технологическими газами и вентиляционным воздухом. [15]

Источник

ВОЗДУШНЫЙ БАССЕЙН И ЕГО ОХРАНА

26.5.1. Воздушный бассейн — воздушное пространство в пределах города или промышленного предприятия, являющееся источником воздуха, необходимого для жизни (человека, животных, растений), а также используемого для различных технологических процессов, систем вентиляции, отопления и т. д.

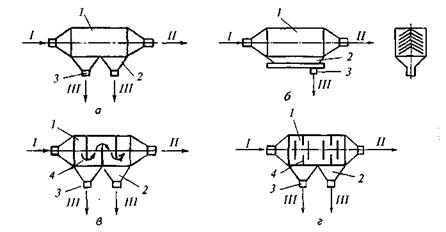

Рис. 26.1.Пылеосадочные камеры:

а — полая; б—с горизонтальными полками; в, г — с вертикальными перегородками; /— запыленный газ; //—очищенный газ; .III— пыль; /—корпус; 2— бункер; 3— штуцер для удаления пыли; 4 — перегородки

До последнего времени принято было считать, что верхняя граница воздушного бассейна проходит над самым высоким местным зданием или сооружением. Правильно ли это?

В современных условиях воздушный бассейн большинства городов подвергается непрерывному загрязнению выбросами промышленных предприятий, автотранспорта, отопительных сооружений и т. п.

Освобождение воздушного бассейна от загрязнений естественным путем (ветром, воздушными потоками) происходит далеко не всегда и не в полной мере. Обычно для оздоровления воздушных бассейнов достаточно: а) использовать естественную или искусственную вентиляцию; б)обеспечить герметизацию оборудования; в) использовать установки для газоочистки и регенерации выбросов.

Дополнительным средством является увеличение высоты дымовых труб (до 300м) 1 .

1 Исходя из современного подхода к проблемам экологии, такое решение нельзя считать безупречным.

Промышленные предприятия, выделяющие производственные вредности (газ, дым, копоть, пыль), не допускается располагать с наветренной стороны (по отношению к жилищным застройкам).

Пыль и дым являются аэрозолями, дисперсными системами, состоящими из мелких твердых частиц, находящихся во взвешенном состоянии в газовой среде. При этом дым — аэрозоль с частицами размером 0,1—10,0 мкм. В отличие от составляющих пыль частиц (более грубодисперсной системы) частицы дыма практически не оседают под действием силы тяжести.

26.5.2. Пылеулавливание —важная технологическая и санитарно-гигиеническая проблема. Современная техника позволяет проводить операции пылеулавливания весьма эффективно. При этом основная доля уловленной пыли, содержащей ценные компоненты, утилизируется. Таким образом, операция пылеулавливания является важной составной частью комплекса ресурсосберегающих технологий.

Различают следующие основные виды пылеуловителей (рис. 26.1— 26.6):

а) гравитационные (главным образом пылеосадочные камеры);

б) инерционные сухого типа (главным образом циклоны 2 , в которых пылевой поток резко меняет направление своего движения, что способствует выпадению частиц пыли);

2 От греч. kyklon — кружащийся.

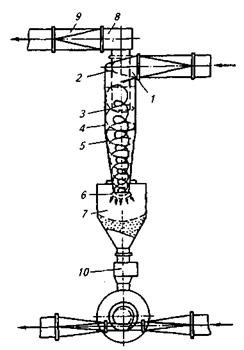

Рис. 26.2.Циклон (общий вид и схема движения газа):

/ — входной патрубок; 2 — винтообразная крышка; 3 — выхлопная труба; 4 — корпус (цилиндрическая часть циклона); 5— корпус (коническая часть циклона); 6— пылевыпускное отверстие; 7—бункер; 8— улитка для вывода газа; 9— газоход очищенных газов; 10— пылевой затвор

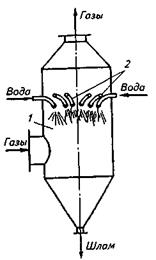

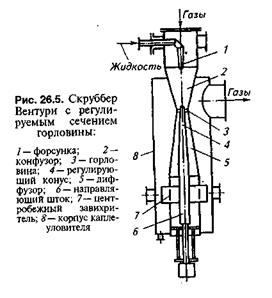

Рис. 26.3.Полый форсуночный скруббер: 1 — корпус; 2—форсунки

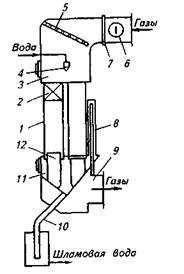

26.4.Центробежный скруббер батарейного типа:

/ — рабочие элементы; 2 — двухлопастный завихри-тель; 3 — камера загрязненного газа; 4 — цельнофа-кельная форсунка для подачи орошающей жидкости; 5— газораспределительное устройство; б— люк для периодической очистки сетки; 7—сетка для улавливания мусора; 8— устройство для выравнивания давления; 9—камера чистого газа; 10— сливной патрубок; //—шламовая камера; 12— соединительные трубы

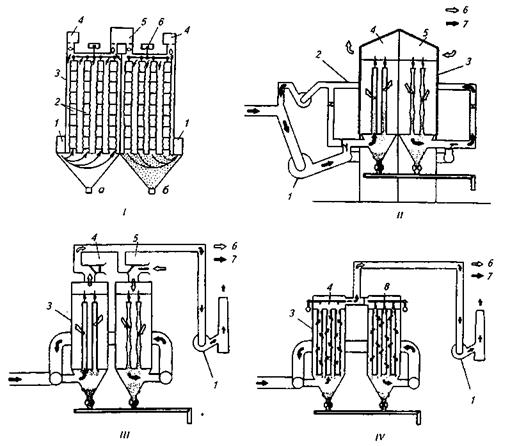

Рис. 26.6.Рукавные фильтры:

/- обычные (а — режим фильтрации; б- режим регенерации; 1 — газопровод загрязненного газа- 2- рука-м™ K u P 7£’ воздухопровод продувочного воздуха; 5- газопровод чистого газа; 6- механизм встряхи-™?v U

IV — новые типы ( У/ Т ° 6 Р атная продувка при избыточном давлении; III- то же, под разрежени-™i™»1™Т ЬСНаЯ с Продувка; ‘-Дымосос; 2-коллектор обратной продувки; .?-рукавный фильтр; 4-режим фильтрации; 5- режим регенерации; 6- очищенный газ; 7- запыленный газ;*- импульсная продувка)

в) инерционные мокрого типа с использованием жидкости (обычно воды или воды со смачивающими добавками) — различного типа центробежные скрубберы 1 , скрубберы Вентури 2 ;

г) барботеры, в которых дымовые газы проходят через слой жидкого растворителя (барботирование — про-давливание газа через слой жидкости);

1 От англ, scrub — чистить.

2 По имени итальянского ученого Дж. Вентури.

д) матерчатые, или тканевые (рукавные), фильтры, в которых пыль оседает на ткани; тканевые рукава периодически встряхивают, и осевшая на них пыль ссыпается в пылесборники;

е) электрофильтры и др.

Остаточное содержание пыли в очищенном газе обычно измеряют в г/см 3 или г/м 3 , а к.п.д. пылеуловителей рассчитывают по следующей формуле:

где (Qисх — содержание пыли до очистки; Qо.г — содержание пыли в очищенном газе.

К.п.д. циклонов и скрубберов 70— 90 %; выходящие из них очищенные газы иногда называют получистыми.

Источник