- Теплообменные аппараты и приборы в легкой промышленности

- Охрана окружающей среды при работе тэс и котельных установок

- Профактив

- Охрана воздушного и водного бассейнов от выбросов и сбросов ТЭС и котельных

- О курсе

- Преимущества сотрудничества с «ПрофАктив»

- экология и иновации в энергетике / 2УМК ЭколЭн ЗаО / 1 Рихтер

Теплообменные аппараты и приборы в легкой промышленности

Охрана окружающей среды при работе тэс и котельных установок

При работе тепловых электростанций и котельных происходит загрязнение атмосферы и водоемов вредными выбросами.

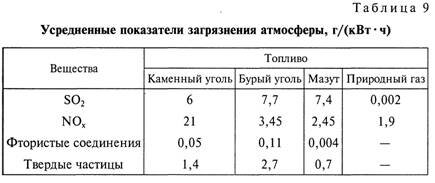

Загрязнение атмосферы. Вредные выбросы в атмосферу поступают в виде твердых частиц (зола и сажа), а также газообразных токсичных веществ: оксидов серы, азота, углерода (S02, S03, NOx, СО), фтористых соединений, углеводородов (СН4, С2Н4), а также канцерогенных углеводородов, например бензопирен и др. Количество и содержание вредных выбросов в атмосферу определяется видом топлива и организацией процесса сгорания. В табл. 9 приведены усредненные показатели вредных выбросов для различных видов топлива.

Выброс сернистых соединений обусловливается содержанием серы в топливе. В твердом топливе она находится в виде включений

железного колчедана FeS2, сульфатной серы, а также входит в состав органической массы топлива.

При обогащении угля содержание FeS2 снижается. При гидротермической очистке угля от серы из него могут быть удалены как FeS2, так и органическая сера. Известен способ связывания серы в кипящем слое, состоящем из угля и размолотого известняка. При температуре около 900 °С происходит диссоциация СаС03 на С02 и СаО; СаО вступает в реакцию с серой, образуя CaS04. В этом случае очистка топлива от серы достигает 90 %.

Содержание серы в жидком топливе можно уменьшить воздействием высоких температур и использованием окислителей (газификация) или без них (пиролиз). Из-за сложности и высокой стоимости эти способы очистки мазута от серы в котельных не применяются.

Дымовые газы от оксидов серы очищают с помощью мокрых скрубберов, однако такая очистка малоэффективна.

Выброс оксидов азота можно уменьшить посредством рациональной организации процесса горения: двухстадийного сжигания топлива, подачи воды и пара в зону горения, уменьшения избытка воздуха в топке, рециркуляции дымовых газов в топочную камеру. Удаление оксидов азота из дымовых газов можно провести путем абсорбции раствором аммиака, адсорбцией силикагелем или торфощелочными сорбентами.

Выброс твердых частиц можно снизить с помощью различных золоуловителей: инерционными сухими или мокрыми фильтрами, электрофильтрами, комбинированными устройствами.

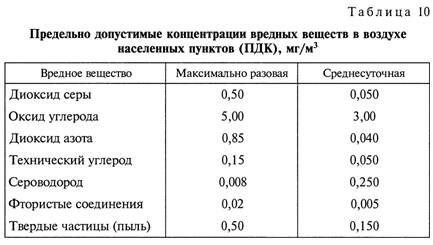

Предельно допустимая концентрация (ПДК) вредных веществ в воздухе (табл. 10) характеризуется двумя показателями: максимальноразовая (за 20 мин) и среднесуточная (за 24 ч).

Для котельных эти условия ужесточаются. ПДК оксидов серы и азота определяются по формуле

Перспективным направлением уменьшения вредных выбросов в атмосферу является энерготехнологическое использование топлива, когда дымовые газы являются сырьем для получения ценных химических продуктов.

Загрязнение водоемов. К вредным выбросам в гидросферу относятся охлаждающие воды, сточные воды из систем гидрозолоудаления, подготовки воды, отработанные растворы химической очистки оборудования, растворы от промывки котлов, работающих на мазуте, и т.д. Количество этих стоков и загрязнение ими различны и зависят от производительности ТЭС, вида используемого топлива, способа водоочистки и золоудаления и др.

Снижение загрязнений водоемов сточными водами возможно либо в результате очистки всех стоков до предельно допустимых концентраций вредных веществ, либо за счет внедрения оборотных систем с многократным использованием воды. При этом степень очистки и количество забираемых из источников вод уменьшаются.

Способ очистки сточных вод зависит от состава вредных примесей. Если в сточных водах содержатся нефтепродукты, то применяют отстаивание, флотацию и фильтрование. Выделенные нефтепродукты направляют в мазутосборник, а затем — после подогрева — в котельную для сжигания. При очистке сточных вод после промывки котлов их нейтрализуют щелочными растворами и отстаивают. После отстаивания из шлама выделяется ванадий.

Предельно допустимые концентрации (мг/дм 3 ) вредных веществ сточных вод ТЭС в воде водоемов не должны превышать: ванадия (V 5+ ) — 0,1; мышьяка — 0,05; фтора — 1,5; аммиака — 2; железа (Fe 3+ ) — 0,5; нефти — 0,1—0,3; поверхностно-активных веществ — 0,5.

При сбросе сточных вод в водные бассейны происходит не только их загрязнение, но и повышение температуры воды. Согласно водно-санитарному законодательству летняя температура воды при спуске сточных вод не должна превышать среднемесячную температуру воды самого жаркого месяца года за последние 10 лет более чем на 3 °С.

Источник

Профактив

Ориентир охраны труда

Охрана воздушного и водного бассейнов от выбросов и сбросов ТЭС и котельных

«ПрофАктив» предлагает всем желающим закончить курсы повышения квалификации по специальности «Охрана воздушного и водного бассейнов от выбросов и сбросов ТЭС и котельных».

О курсе

Нужно получить удостоверение о пройденном повышении квалификации? Просто позвоните нам по телефонному номеру +7 499 271 4881 или оформите заявку прямо на сайте! Курс можно закончить заочно, очно или удалённо, не отрываясь от производства, он доступен специалистам с высшим или средним специальным образованием.

Закончив обучение, наши слушатели гарантированно получают удостоверение о повышении квалификации установленного образца.

Учебно-тематический план данного курса:

- Нормативные и правовые документы, затрагивающие сферу охраны воздушного бассейна от всевозможных вредных выбросов энергетических предприятий (в РФ и ЕС);

- Нормативные и правовые документы, затрагивающие сферу охраны водного бассейна от вредных выбросов, в частности, сбросов сточных вод (в РФ и ЕС);

- Актуальный зарубежный опыт и предполагаемое снижение выбросов NOX;

- Перспективы и существующие проблемы сферы сероочистки дымовых выбросов ТЭС в РФ;

- Общемировые способы очистки выбросов твёрдотопливных котельных и ТЭС;

- Существующие на ТЭС России проблемы охраны водного бассейна;

- Экономичные решения по применению электрических фильтров в интегрированном оборудовании по очистке дымовых газов;

- Методы очистки сточных вод на энергетических предприятиях.

Преимущества сотрудничества с «ПрофАктив»

- Учебные программы нашего центра соответствуют профессиональным стандартам

и государственным квалификационным требованиям. - Обучение любой специальности можно пройти дистанционно, в удобное для вас время и по индивидуальному графику.

- Мы предоставляем только актуальную информацию. Для этого на постоянной основе проводится работа по обновлению учебных курсов и учебных планов.

- Наши преподаватели – это специалисты высокого класса с многолетним опытом работы в государственных ВУЗах страны.

- Каждому обучающемуся в нашем центре присваивается персональный менеджер, который может в дать бесплатную консультацию по учебному процессу и работе с системой дистанционного обучения.

Чтобы узнать подробности и заказать обучение заполните форму или позвоните: 8(800)-555-25-91.

Источник

экология и иновации в энергетике / 2УМК ЭколЭн ЗаО / 1 Рихтер

ОХРАНА ВОДНОГО И ВОЗДУШНОГО БАССЕЙНОВ ОТ ВЫБРОСОВ ТЕПЛОВЫХ

Под редакцией члена-корреспондента АН СССР П. С. НЕПОРОЖНЕГО

шего и среднего

трические станции», «Технология воды и топлива на тепловых электрических станциях»

МОСКВА ЭНЕРГОИЗДАТ 1981

Rfl? ifu IV У и 7- 1 1 .о «>’ I .7 —

Рихтер JI. А. и др.

Р 65 Охрана водного и воздушного бассейнов от выбросов тепловых электростанций: Учебник для вузов/ Л. А. Рихтер, Э. П. Волков, В. Н. Покровский; Под ред. П. С. Непорожнего. — М.: Энергоиздат, 1981, —296 е., ил.

В книге рассмотрен комплекс вопросов, связанных с влиянием

тепловых электростанций на окружающую среду, описаны мероприятия по защите биосферы от вредных выбросов ТЭС. Изложены методы

очистки дымовых газов и сточных вод

от токсичных примесей,

же методы предварительной очистки

топлива и подавления

вания токсичных примесей в топках паровых котлов. Уделено значи-

тельное внимание дезактивации

Книга рассчитана на студентов старших курсов специальностей

«Тепловые электрические станции»

•ф Энергоиздат, 1981 г.

Проблема охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов является одной из актуальнейших на современном этапе развития общества. В СССР она нашла свое отражение в решениях AAV и AAV1 съездов КПСС, новой Конституции, постановлениях ЦК КПСС и Советского правительства. Меры по дальнейшему улучшению охраны природы и рациональному использованию природных ресурсов рассматривались на сессии Верховного Совета СССР

1972 г 1 . В 1979 г, было принято постановление ЦК КПСС и СМ СССР «О дополнительных мерах по усилению охраны природы и улучшению природных ресурсов» 2 , в котором предлагается обеспечить соблюдение правил охраны окружающей среды от загрязнения вредными выоросами, а также обеспечить в проектах на строительство и реконструкцию предприятий широкое применение малоотходной технологии, безводных технологических процессов, оборотного водоснабжения, бессточных систем и других прогрессивных методов защиты окружающей среды от загрязнений.

В июне 1980 г. Верховный Совет СССР принял Закон об охране атмосферного воздуха, в котором регламентируются мероприятия по охране воздуха и контролю за его состоянием 3 .

Энергетика, являющаяся базой развития всех отраслей промышленности, транспорта и сельского хозяйства, имеет в нашей стране наиболее высокие темпы развития и масштабы производства. Потребляемое на тепловых электростанциях органическое топливо содержит вредные примеси, поступление которых в окружающую среду в виде газообразных и твердых компонентов продук-

tos сгорания может оказывать неблагоприятное воздействие на воздушную и водную среду.

Основным направлением работ в области охраны воздушной среды при работе ТЭС является уменьшение вы-

бросов токсичных веществ в атмосферу.

успехи в этом направлении

выбросов твердых золовых

ния которых на ТЭС достигает 99,5%. Защиту

ры от выбросов окислов серы можно

путем очистки топлива от серы, так и применением устройств для очистки дымовых газов от сернистых соединений. Снижение выбросов окислов азота и некоторых канцерогенных веществ осуществляется соответствующей организацией процесса горения в топках паровых котлов. Только после использования всех возможных методов снижения выбросов вредных веществ следует принимать меры для эффективного рассеивания в атмосфере остаточных вредных примесей до концентраций, практически безвредных для окружающей природы и человека.

В противоположность ГЭС на органическом топливе энергия, вырабатываемая на АЭС за счет ядерного распада, требует малого расхода ядерного топлива, поэтому вредные выбросы АЭС в атмосферу незначительны и представляют собой в основном примеси в вентиляционном воздухе. Однако следует иметь в виду, что образующиеся в ядерных реакторах радиоактивные изотопы обладают большой токсичностью и их действие на живые организмы может быть накапливающимся. Поэтому для АЭС первостепенное значение приобретают вопросы удаления, транспортировки и захоронения твердых и жидких радиоактивных отходов.

Хотя тепловые электростанции но объему сбросов вредных примесей не относятся к числу предприятий, наиболее загрязняющих водоемы, однако при отсутствии надлежащих мер по охране водоемов сбросы ТЭС в водные бассейны могут привести к неблагоприятным последствиям. Серьезной проблемой при этом является также тепловое загрязнение водоемов.

Проблема сохранения чистоты воздушного и водного бассейнов является как национальной, так и глобальной, так как отсутствуют какие-либо границы распространения в атмосфере и Мировом океане вредных примесей антропогенного происхождения. Учитывая это, ряд

международных организаций, таких как ООН, СЭВ,

МИРЭК, имеют специальные органы для изучения экологических проблем для обмена накопленным опытом в разработке мероприятий по предотвращению загрязнения окружающей среды.

В решении поставленных задач социалистическая система хозяйства, при которой осуществляются государственное планирование и финансирование работ по защите окружающей среды, имеет неоспоримые преимущества перед капиталистической системой и частным финансированием этих работ. Одной из предпосылок успешного решения поставленных задач является подготовка специалистов в области энергетики, не только глубоко разбирающихся в возможных последствиях воздействия вредных выбросов энергоустановок на окружающую среду, но и способных обеспечить проведение необходимых природоохранных мероприятий как пря проектировании и строительстве новых ТЭС и АЭС, так

и в процессе их эксплуатации.

В настоящем учебнике, написанном ведущими специалистами проблемной лаборатории «Защита внешней среды от вредных промышленных выбросов» Московского ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции энергетического института, впервые излагается материал, обобщающий опыт, имеющийся по охране воздушного и водного бассейнов от вредных выбросов теплоэнергетических установок. Учебник будет способствовать улучшению подготовки инженеров-теплоэнергетиков по этой социально важной технической дисциплине.

наук СССР, профессор

П. С. НЕПОРОЖНИ И

Развитие энергетики характеризуется высокими темпами, которые, по всей видимости, сохранятся и на ближайший период времени. Так, если в 1970 г. в мире было выработано около 5 триллионов 5 кВт-ч электро-

в 1980 г. выработано около 10

ожидается 30 триллионов кВт

роста потребления энергоресурсов будет происходит изменение их видов, в частности, будет быстро расти доля ядерного горючего. К 1980 г. производство коммерческих энергоресурсов возросло до 10 млрд. т условного топлива против 6,6 млрд. т в 1970 г., причем доля ядерного горючего составила 4—7 %. Общее мировое производство энергоресурсов к 2000 г. может возрасти до 20 млрд. т условного топлива, при этом ядерное горючее составит около 1/5 баланса. Наряду с использованием месторождений органического топлива на суше будет развиваться добыча нефти и газа в районах континентального шельфа Мирового океана, а также имеется вероятность использования битуминозных песков

* Тепловые электростанции, потребляя свыше трети добываемого в виде топлива, могут оказывать существенное влияние как на окружающую среду в районе их расположения, так и на общее состояние биосферы. Взаимодействие электростанции с внешней средой определяется выбросами в атмосферу дымовых газов, тепловыми выбросами и выбросами загрязненных сточных вод.

При сжигании твердого топлива наряду с окислами основных горючих элементов — углерода и водорода в атмосферу поступают летучая зола с частицами недогоревшего топлива, сернистый и серный ангидриды, окислы азота, некоторое количество фтористых соединений, а также газообразные продукты неполного сгорания топлива.|При сжигании сернистых мазутов с дымовыми газами в атмосферу поступают сернистый и серный ангидриды, окислы азота, газообразные и твердые продукты неполного сгорания, соединения ванадия, соли

а также отложения, удаляемые с поверхностей

котлов при чистке. Большинство этих компонен-

тов относятся к числу токсичных и даже в сравнительно невысоких концентрациях оказывают вредное воздействие на природу и человека.

Наибольший выброс вредных веществ имеет место у крупных конденсационных электростанций, расположенных, как правило, в относительно малонаселенных местностях с ограниченным количеством других источников загрязнения атмосферы. Эти электростанции, обычно потребляя наименее ценные сорта топлива, являются потенциальными источниками больших выбросов золы, сернистого газа и окислов азота.

Особенно сложно вопросы обеспечения достаточно чистой атмосферы решаются в крупных промышленных городах, в которых источниками вредных выбросов являются не только электростанции, но и другие промышленные предприятия, автотранспорт, отопительные котельные.

В нашей стране преимущественное применение получило комбинированное тепло- и электроснабжение городов от теплоэлектроцентралей (ТЭЦ). Комбинированная выработка электроэнергии и тепла позволяет существенно сократить расход топлива на энергоснабжение, сократить тепловые сбросы в водные бассейны, обеспечить наиболее совершенные методы сжигания, очистки и выброса дымовых газов в высокие слои атмосферы, что недостижимо при наличии многочисленных котельных и бытовых печей. Вместе с тем энергоснабжение от ТЭЦ увеличивает количество топлива, сжигаемого в зоне расположения города и требует специальных мероприятий по снижению концентраций вредностей в дымовых газах с учетом фоновой загазованности от других источников.

Естественно, что получение достаточно чистой атмосферы в городах возможно при проведении соответствующих мероприятий не только на ТЭС, но и >на промышленных предприятиях и автотранспорте. Промышленные предприятия с большим выбросом вредных примесей должны выводиться за пределы города, а автотранспорт — переводиться на использование двигателей с минимальными выбросами вредностей (применение газа вместо бензина, внедрение электротранспорта и, в частности, электромобилей и др.).

Неотъемлемой частью общей проблемы охраны окружающей среды является рациональное использование и охрана водных ресурсов. Основная проблема при охране водоемов в настоящее время связана с ухудшением качества воды, вызванным сбросом как промышленных, так и бытовых сточных вод в естественные водоемы. При этом огромное количество чистой воды расходуется на разведение до предельно допустимых концентраций (ПДК) примесей, сбрасываемых в водоемы.

Согласно прогнозу в 2000 г. валовое потребление воды на электростанциях СССР должно составить 950 км 3 [11]. Общий объем загрязненной воды за счет теплоэнергетики возрастет до 850 км 3 /год.

При сохранении эффективности мер борьбы с загрязнением природных вод на современном уровне народному хозяйству СССР понадобится к 2000 г. около 6,8 тыс. км 3 /год воды, большая часть которой будет использована для разведения стоков до приемлемых концентраций примесей, что более чем в полтора раза превышает устойчивый среднегодовой сток в стране. Поэтому уже в настоящее время необходимы самые неотложные меры для сокращения общего объема загрязненных вод, в том числе и на электростанциях.

Современные методы очистки воды имеют эффективность не более 80—95%, что явно недостаточно для полного решения задачи охраны водоемов. В то же время эта очистка стоит очень дорого. Ежегодные убытки от загрязнения воды к 2000 г. при современных технологических решениях для очистки сточных вод должны возрасти до 30 млрд. руб. [11].

Согласно расчетам технический прогресс в области

Источник