ПРОЕКТИРОВАНИЕ РЫБОВОДНЫХ ПРУДОВ И РЫБОВОДНЫХ ХОЗЯЙСТВ

Водоснабжение и осушение рыбоводных прудов

ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПРУДОВ

Проектирование системы водоснабжения прудов рыбоводного хозяйства заключается в разработке комплекса сооружений, обеспечивающих подачу воды необходимого качества и расхода от точки забора воды до конкретного пруда. В общем случае система водоснабжения включает три основных элемента:

1. Водозабор.

2. Подводящий канал.

3. Распределительные лотки.

Водозабор может размещаться в двух вариантах:

– водозабор на берегу головного плотинного пруда;

– водозабор на берегу водотока (реки или ручья).

Головной плотинный пруд позволяет обеспечить необходимый подпор воды — т.е. подъем зеркала воды до отметки, необходимой для нормальных условий отбора воды в подводящий канал. В случае, если условия отбора воды в реке достаточно благоприятны, то дополнительного подпора не требуется.

При выборе проектного местоположения речного водозабора необходимо избегать участков выпуклого берега реки — проектировать водозабор следует на вогнутом берегу. Это связано с характером поперечной циркуляции воды в реке: аккумулирование взвешенных и влекомых наносов всегда происходит у выпуклого берега, вогнутый же характеризуется повышенной глубиной и низкой мутностью. Отметка водоприемного порога водозабора должна обеспечивать поступление расчетного расхода при минимальных уровнях воды в пруду или реке. В конструктивном отношении водозабор обычно представляет собой монолитную железобетонную конструкцию по типу массивного прямоугольного лотка. В его пазах устанавливаются регулирующий затвор и сороудерживающая решетка. Затвор может быть металлическим или деревянным, их может быть один или, реже, два. В простейшем случае затвор может представлять собой набор отдельных деревянных щитов — шандор. Сороудерживающая решетка всегда имеет металлическое исполнение. Если проектом выявлена повышенная загрязненность источника водоснабжения рыбоводного хозяйства (плавающая в толще потока растительность , обилие хищной или сорной рыбы ), то за сороудерживающей решеткой предусматривается установка металлической сетки (т.н. сороуловителя) с мелкой ячейкой размером около 1—2 мм. На верхней плоскости водозабора устанавливается подъемное оборудование для маневрирования затвором и подъема/опускания сороудерживающей решетки. Сейчас подъемное оборудование почти всегда выполняется с электроприводом.

Подводящий (магистральный) канал предназначен для трассирования сети водоснабжения вдоль прудов и распределения между ними воды. Канал может иметь различную конструкцию:

– трапецеидальное поперечное сечение без крепления дна и откосов (земляной канал) — самый экономичный вариант, но наименее надежный в части длительной безремонтной эксплуатации;

– трапецеидальное поперечное сечение с креплением камнем или тонкой бетонной облицовкой;

– прямоугольное поперечное сечение из сборных или монолитных лотковых секций. Такой вариант канала является наилучшим для эксплуатации, т.к. он обеспечивает слабое загрязнение воды, минимальные фильтрационные потери, низкое гидравлическое сопротивление, требует наименьшую полосу отвода земли, позволяет облегчить конструкцию переездов через канал. Однако данный вариант одновременно и наиболее капиталоемок, поэтому обычно он применяется при относительно малой протяженности подводящего канала.

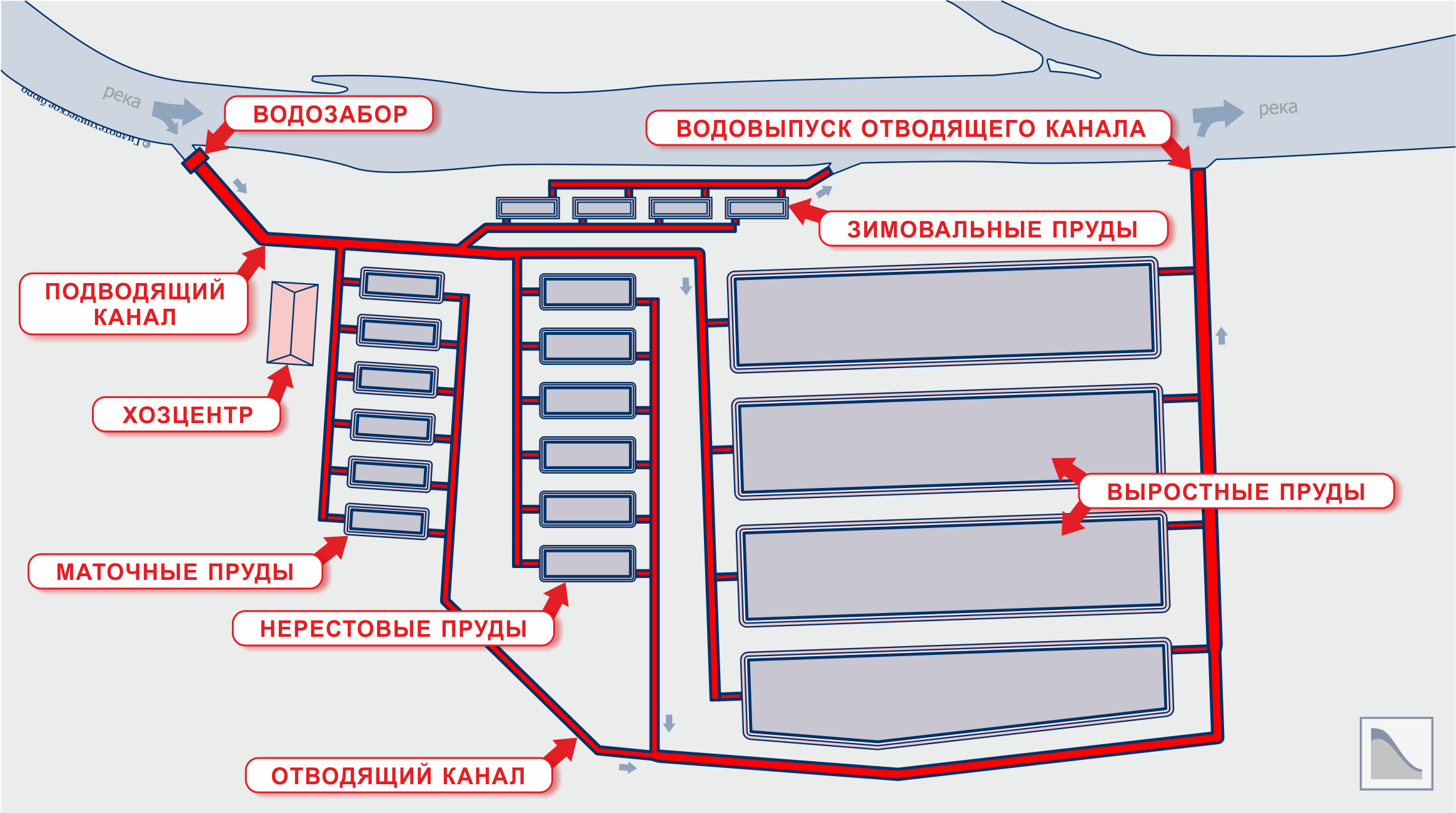

Схема системы водоснабжения и осушения (на примере нерестового хозяйства)

Габариты поперечного сечения подводящего канала при его проектировании определяются на основе гидравлического расчета по формуле Шези — при известных расходе воды Q, коэффициенте шероховатости поверхности канала n, допустимых максимальной неразмывающей vнаразм и минимальной незаиляющей vназаил скоростях, возможных по топографическим условиям уклонах i. К примеру, диапазон допустимой неразмывающей скорости для земляного канала начинается от 0,35 м/с для мелкого песка и заканчивается величиной 1,5 м/с для крупного гравия или мелкого камня.

Распределительные лотки представляют собой ответвления от основного поводящего канала и предназначены для непосредственного повода воды к рыбоводным прудам хозяйства. Конструктивные решения распределительных лотков в целом могут быть аналогичны таковым для подводящего канала, но отличаются существенно меньшими габаритами.

ОСУШЕНИЕ ПРУДОВ

Система осушения является составной частью проекта рыбоводных прудов. В состав системы осушения входят:

1. Осушительные канавы прудов.

2. Водоспуски с рыбоуловителями.

3. Отводящий канал.

Осушительные канавы фактически представляют собой часть конструкции прудов. Канавы выполняются на дне каждого пруда в виде системы углублений с одним главным углублением, идущим к водоспуску из пруда. Обычно сеть осушительных канав напоминает собой дерево с расходящимися ветвями. Чем больше площадь пруда, чем крупнее система канав. Канавы всегда выполняются трапецеидальными, с шириной по дну 0,3—0,6 м, и такой же глубиной. Система осушительных канав должна быть запроектирована таким образом, чтобы обеспечить полное опорожнение пруда и не допустить задержки рыбы в понижениях дна и зарослях водной растительности.

На выходе из каждого пруда устанавливаются бетонные водоспуски, в пределах которых размещаются затворы и подъемное оборудование для маневрирования ими. Позади водоспусков монтируются рыбоуловители. Размеры и конструкция рыбоуловителя целиком определяются характеристикой и возрастом рыбы, выращиваемой в данном пруду.

Отводящий канал предназначен для отвода воды из прудов в реку. Как правило отводящий канал проектируется земляным с трапецеидальным поперечным сечением. Размеры сечения определяются гидравлическим расчетом пропуска расхода воды, соответствующего опорожнению одного крупнейшего пруда хозяйства.

Источник

Обводной канал для пруда

Пруды, построенные для хозяйственных целей, в большинстве случаев не имеют устройства для спуска воды из них и не приспособлены для рыбоводства.

Между тем многие из них по своим биологическим качествам и техническим затратам вполне рационально и с незначительными затратами могут быть устроены спускными и использованы для рыбоводных целей. Для того, чтобы существующие пруды сделать спускными и использовать их для выращивания товарной рыбы, необходимо: устроить в теле плотины донный водоспуск или установить сифон, которые обеспечили бы полное опорожнение пруда; провести мелиоративные работы в ложе пруда (очистка от деревьев, кустарников, пней, постройка, осушительно-рыбосборной сети, регулирование русла, засыпка ям, бочагов и т. п.).

В поймах рек очень много озер. В большинстве случаев они образованы заполнением в половодье котловин и понижений пойм. Многие из этих озер имеют значительное превышение горизонтов воды (а иногда и дна) над уровнем горизонта воды реки и могут быть, так же как и пруды, устроены полностью или частично спускными и приспособлены под выращивание в них товарной рыбы или облова осенью зашедшей в них при половодье дикой рыбы.

Институт «Росгипроводхоз» разработал проект типовых устройств для опорожнения прудов площадью до 50 га, пригодных для разведения рыбы, но не оборудованных водоспусками. В нем представлено несколько способов первоначального опорожнения прудов с использованием донных водоспусков, переносных сифонов (рис. 34), обводных земляных каналов с прорезью (или без прорези) (рис. 35), механической откачки воды.

Рис. 34 Переносной сифон:

1 – пруд; 2 – металлическая труба; 3 – затвор входного конца сифона; 4 – трос; 5 – ворот для управления затвором; 6 – штуцер для заливки сифона; 7 – затвор выходного конца сифона; 8 – сбросной колодец

Рис. 35

1 — наброска из камня; 2 — временная перемычка; 3 — рыбозадерживающая запонь; 4 — низовая перемычка; 5 — насосная установка; 6 — отводящий канал; 7 — проран шириной 10 м; 8 — верховая перемычка; 9 — подводящий канал; 10 — обводной канал.

Таблица 25 Пропускная способность сифонов м 3 /ч

В таблице 25 приведена пропускная способность сифонов в зависимости от напора Н, диаметра d и длины l труб.

Для первоначального опорожнения прудов, расположенных на балках без притока воды, с большим уклоном дна, при объеме воды в пруду не более 35 тыс. м 3 и напорах до 2 м рекомендуется применять сифоны из резинотканых рукавов, а при объеме воды в них более 35 тыс. м3 и напорах более 2 м — из стальных труб.

Опорожнение прудов обводным каналом осуществляют слоями 30-40 см через прорываемые в перемычке в голове канала пионерные траншеи.

В проекте «Росгипроводхоза» «Типовые устройства для опорожнения прудов» подробно разработаны: вопросы организации производства строительно-монтажных работ; технические указания по первичному опорожнению прудов; рекомендации по выбору типа опоражнивающего устройства; подбор типового устройства для опорожнения пруда, а также представлены паспорта типовых опоражнивающих устройств (донные водоспуски, сифоны); технологические схемы устройств и другие данные по типовым устройствам для опорожнения существующих прудов.

Способ опорожнения пруда выбирают по типовому проекту в зависимости от конкретных геологических и топографических условий в соответствии с рекомендацией, приведенной в таблице 26.

Для последующих ежегодных опорожнений прудов при обловах рыбы применяют действующие сооружения — бетонные и железобетонные донные водоспуски, монолитные и сборные, разработанные институтом «Гидрорыбпроект» (рис. 24, 25), сифонные водоспуски из асбестоцементных труб, трубчатые железобетонные водоспуски, сифонные водоспуски из стальных и гибких труб переносного типа и донные водоспуски из стальных труб, разработанные «Ленгипроводхозом». Характеристика водоспусков приведена в таблице 26.

Работы по устройству существующих прудов спускными можно выполнять более простым способом, применяя только местные материалы.

В этом случае для первоначального спуска пруда в плотине устраивают прорези. Створ прорези в плотине

Рекомендации к выбору водоспускных сооружений

выбирают в наиболее пониженном месте поймы с наилучшими геологическими и топографическими условиями для установки донного водоспуска и сопряжения отводящего от донного водоспуска канала с нижним бьефом.

Воду из пруда спускают через деревянный лоток, уложенный в прорези тела плотины. Дно лотка устанавливают в прокопе на глубине не более 0,5-0,7 м от уровня воды в пруду. При этом особое внимание обращают на предупреждение подмыва лотка внизу и с боков. На низовом откосе плотины лоток поддерживается парными схватками, которые опускают по сваям по мере спуска пруда и заглубления лотка.. Лоток делают звеньями длиной по 3-5 м. В конце лотка для устранения размыва площадки под падающей струей устраивается крепление из досок или каменной наброски по хворостяной выстилке.

Для предотвращения фильтрации ‘вдоль дна и боковых стенок лотка передний конец его устанавливают в окно деревянной заборки или шпунтового ряда, забиваемого на глубину 0,7-1 м ниже дна лотка. Для перестановки лотка по мере спуска воды из пруда впереди лотка отсыпают легкую перемычку из грунта и сброс воды временно приостанавливают. После этого углубляют прорезь, забивают новый шпунтовый ряд, вынося его несколько вперед к мокрому откосу, и устанавливают с понижением его на следующие 0,5-0,7 м. Передний конец лотка вновь заделывают в окно шпунтового ряда, а задний опускают на схватки свай.

Так постепенно переставляют лоток до полного спуска пруда.

Следует учитывать, что спуск воды из пруда через лоток требует большого внимания, так как из-за не замеченных вовремя выносов грунта за стенами или под лотком может произойти размыв, всей плотины. Поэтому во время спуска воды у лотка должны быть заготовлены аварийные материалы и организовано постоянное наблюдение.

Практически лотки для удобства маневрирования не делают шириной более 2 м и глубиной более 0,5 м. Пропускная способность такого лотка составляет около 0,4-0,5 м3/сек.

После полного опорожнения пруда в прорези (прокопе) плотины открывают котлован, устраивают донный водоспуск и заделывают прорезь, а по ложу пруда выполняют все необходимые мелиоративные работы. Донный водоспуск устраивают по одному из рассмотренных выше типов в зависимости от напора и расхода воды, определяемого водохозяйственным расчетом.

Спуск воды из прудов, не имеющих водоспускных устройств, можно осуществлять с помощью сифонных водоспусков, которые состоят из звеньев металлических труб, соединяемых между собой при помощи фланцев с резиновой прокладкой. Сифонная установка в разобранном виде легко транспортируется на автомашинах, и ее можно использовать на нескольких прудах.

Приемный и сбросной концы трубы сифона располагают по отношению к плотине и дну русла так, чтобы был обеспечен сброс всей воды. На концах входной и выходной части трубы сифона устанавливают затворы.

Трубы сифона укладывают по заранее подготовленному по откосам и гребню плотины основанию. При этом выходной конец трубы устанавливают в специально устроенный водоприемный колодец. Конструктивная схема сифонной установки показана на рисунке 34.

Устройство пойменных озер полностью или частично спускными связано главным образом с величиной разности горизонтов воды реки, являющейся водоприемником, и озер, из которых намечается спуск воды в реку, а также с глубинами озер.

В зависимости от того, насколько уровень меженного горизонта воды реки ниже уровня воды озера, определяют возможность спуска воды из него на ту или иную величину, а в зависимости от глубины озера — полный или частичный спуск озера.

Возможность и целесообразность устройства озера спускным определяется обследованием его и нивелированием трассы намечаемого сбросного канала. Мероприятие считается целесообразным, если разность уровней в реке и озере позволяет спустить озеро не менее чем на 1 м. В этом случае наиболее заросшая береговая полоса озера освобождается от воды и вылов рыбы значительно облегчается.

Для осуществления спуска озера прорывают сбросной канал, соединяющий озеро с рекой (водоприемником). Трассу канала необходимо выбирать по кратчайшему пути, с тем чтобы объемы, работ по его устройству были наименьшими. В голове канала для регулирования горизонтов воды в озере устраивают земляные перемычки или дамбы с регулирующим сооружением.

Дамбу необходимо устраивать несколько выше примыкающих берегов озера, с тем чтобы при спаде половодья гребень дамбы освобождался от воды раньше и через него не было перелива.

Источник