Большая Энциклопедия Нефти и Газа

Охрана — водный бассейн

Охрана водного бассейна , № 2-тп ( воздух) Охрана воздушного бассейна и приложение к формам № 2-кс Отчет о капитальных вложениях на мероприятия по охране природы и рациональному использованию природных ресурсов, руководителям предприятий и организаций, начиная с отчета за первое полугодие 1974 г. ( для формы № 2-тп ( водхоз) и с 1974 г. по остальным формам, обеспечить качественное и своевременное представление отчетов в адреса, указанные в форме. [1]

Охрану водных бассейнов осуществляют путем создания эффективных способов очистки загрязненных производственных стоков и создания оборотного водоснабжения. Сброс сточных вод в водоемы производят только в тех случаях, когда вредных примесей в них содержится ниже предельно допустимых концентраций. Для удаления грубодисперсных примесей применяют отстаивание, фильтрацию. [2]

Наилучшим путем решения проблемы охраны водного бассейна является создание замкнутых водооборотных систем. В этом случае полностью отсутствует сброс сточных вод в водоемы. Важную роль в решении этой проблемы играет химия, так как с помощью химических реакций и физико-химических процессов удается удалить до необходимых пределов примеси из сточных вод, которые после обработки снова поступают на производство. При создании замкнутых водооборотных систем проводят регенерацию отработанных растворов с извлечением солей, чтобы сократить до минимума расход воды. [3]

В числе мероприятий по охране воздушного и водного бассейна указывают ввод в действие сухих инерционных и мокрых пылеуловителей, аппаратов электрической очистки газов, установок химической очистки газов, печей и установок дезодорации дурнопахнущих веществ, каталитического разложения и дожигания абгазов, мусороперерабатывающих заводов, установок по улавливанию ценных веществ и утилизации отходов газоочистки. [4]

Экологической проблемой крупного масштаба является охрана водного бассейна . Частые осложнения объясняются прежде всего хищническим и неразумным его использованием, которое особенно проявилось в случае с Аральским морем, а также при строительстве гидроэлектростанций. [5]

Одним из важнейших вопросов защиты окружавшей среды является охрана водного бассейна от загрязнения. [6]

Одним из важнейших вопросов защиты окружающей среды является охрана водного бассейна от загрязнения. К важным мероприятиям по охране источников питьевой воды относятся до-очистка промышленных и городских сточных вод и дальнейшее их использование для промышленного водоснабжения предприятий. Повторное использование очищенных сточных вод для технического водоснабжения позволит в ряде районов нашей страны полностью ликвидировать существующий дефицит ресурсов пресной воды. [7]

Среди организаций и предприятий, игравших и играющих ключевую роль в охране водного бассейна , следует отметить: ВНИИводгео, бывшую систему предприятий Союз-водоканалпроект, и в первую очередь МосводоканалНИИпроект, НИ-ПИОТстром и ряд других. [8]

Новые законы, принятые Верховным Советом СССР, и постановления Совета Министров СССР и ЦК КПСС об охране водных бассейнов , особенно Каспийского, Азовского и Черного морей, ставят перед теплоэнергетиками новые и все более сложные задачи по дальнейшему совершенствованию процессов водоподго-товки, сокращению потребления свежей воды и предотвращению загрязнения источников воды сбросными водами энергообъектов, в том числе водоподготовительных установок. [9]

Разработана методология анализа и синтеза водных ресурсосберегающих химико-технологических систем промышленных предприятий, обеспечивающих значительное сокращение удельных норм водопотребления и водоотведения, охрану водного бассейна за счет существенного снижения сброса загрязняющих веществ со сточными водами и повышение технико-экономической эффективности предприятий. Данная методология базируется на одновременном учете законов химической термодинамики, основных экологических принципов ( системности, комплексности, цикличности, рациональной организации, экологической безопасности), а также реальных технических, экономических и организационных возможностей предприятий. [10]

Источник

Правовые основы охраны водного бассейна.

Использование водных объектов осуществляется в виде общего 1 и специального водопользования. Водные объекты могут предоставляться в особое пользование. Перечень видов специального водопользования утверждается Министерством природных ресурсов РФ.

Общее водопользование— это использование водных объектов без применения сооружений, технических средств и устройств.

Специальное водопользование— это использование водных объектов с применением сооружений, технических средств и устройств.

Особое водопользование— это использование водных объектов, находящихся в федеральной собственности, для обеспечения нужд обороны, федеральных энергетических систем, федерального транспорта, а также для иных государственных и муниципальных нужд.

Значительное место уделено в Правилах лимитам водопользования. Лимиты водопользования (водопотребления и водоотведения) — это предельно допустимые объемы изъятия водных ресурсов или сброса сточных вод нормативного качества в водные объекты в течение определенного периода времени, устанавливаемые для субъекта РФ в целом, по бассейнам рек и для водопользователей. Лимиты водопользования устанавливаются в целях устойчивого удовлетворения потребностей в воде населения и отраслей экономики, поддержания оптимальных условий водопользования, рационального использования водных ресурсов и обеспечения благоприятного экологического и санитарно-эпидемиологического состояния водных объектов. Лимиты устанавливаются для водопользователей на основании заявленных ими потребностей в водных ресурсах и водохозяйственных балансов с учетом экологического и санитарно-эпидемиологического состояния водных объектов.

Лицензирование водопользования осуществляется Министерством природных ресурсов РФ или его территориальными органами — органами лицензирования. Лицензия на водопользование является документом, удостоверяющим право ее владельца на пользование водным объектом или его частью в течение установленного срока и на определенных условиях. Выдача лицензии на водопользование осуществляется на платной основе.

Для получения лицензии на водопользование, связанное с использованием поверхностных водных объектов для добычи полезных ископаемых, торфа, сапропеля, буровых и иных работ, связанных с недропользованием, необходимо также получение лицензии на пользование недрами.

Задачами водного законодательства является регулирование отношений в сфере использования и охраны водных ресурсов от загрязнения, засорения и исчерпания, предупреждения и ликвидации вредного воздействия сточных вод, восстановления и улучшения состояния водных объектов. Водный кодекс устанавливает права и обязанности водопользователей. Среди основных обязанностей – использование водных объектов в целях, для которых они представлены, и сохранение установленных условий водопользования; рациональное использование водных ресурсов, проведение необходимых работ по сохранению и улучшению качества воды, восстановлению водных объектов; ведение учёта количества забираемой и используемой воды; осуществление контроля за качеством забираемой воды и отводимых сточных вод; поддержание в надлежащем состоянии очистных и других сооружений и устройств, выполнение установленных правил эксплуатации.

При размещении, проектировании, строительстве новых и реконструкции существующих предприятий, сооружений и других объектов, а также при внедрении новых технологических процессов должны предусматривать мероприятия, обеспечивающие рациональное использование водных ресурсов, учёт и контроль количества и качества забираемой и отводимой воды, охрану вод от загрязнения. Запрещается ввод в эксплуатацию новых и реконструируемых предприятий и других объектов, не обеспеченных приборами учёта забора и отведения воды, сооружениями и устройствами, которые предотвращают вредное воздействие на водные объекты.

Правилами охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами регламентируется комплекс требований к составу и свойствам воды в водоемах санитарно-бытового водопользования и в водоемах, используемых для рыбохозяйственных целей и, в первую очередь, к величинам предельно-допустимого сброса и предельно-допустимой концентрации.

Предельно-допустимый сброс (ПДС) вещества в водный объект — масса веществ в сточных водах, максимально допустимая к отведению с установленным режимом в данном пункте водного объекта в единицу времени с целью обеспечения норм качества воды в контрольном пункте.

Предельно-допустимая концентрация (ПДК) вредного вещества в водоемах санитарно-бытового назначения–максимальная концентрация, которая не оказывает на состояние здоровья настоящего и последующего поколений прямого или опосредованного влияния, выявляемого современными методами исследований, при воздействии вредного вещества на организм человека в течение всей его жизни и не ухудшает гигиенические условия водопользования населения.

Влияние горного производства на водный бассейн

Воздействие горного производства на водный бассейн проявляется в изменении водного режима, загрязнении и засорении вод.

Изменение водного режима.При строительстве и эксплуатации карьеров и разрезов, рудников и угольных шахт, подземных транспортных и коммунальных туннелей и других сооружений существенные осложнения возникают из-за наличия подземных и поверхностных вод: происходят деформации горных выработок, снижается производительность оборудования, усложняется производство буровзрывных работ.

Поэтому отличительной особенностью горного производства является необходимость осушения месторождений полезных ископаемых. С этой целью с территорий намечаемых к разработке месторождений или их участков переносятся поверхностные водоемы и водотоки и выполняются мероприятия по защите горных выработок от обводнения их подземными водами. Основным способом осушения зоны горных работ является водопонижение путем проведения различных горных выработок, откачки или отвода самотеком, а затем сброса значительных объемов подземных вод в гидрографическую сеть за пределы разрабатываемого участка.

Современный уровень развития техники и технологии водопонижения позволяет успешно решать эту проблему при освоении месторождений со сложными гидрогеологическими условиями.

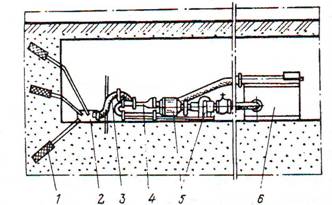

В практике обычно используют три способа водопонижения — с поверхности, подземный и комбинированный. Первый способ предусматривает сооружение дренажных устройств (скважин, канав, иглофильтров) непосредственно на земной поверхности. При подземном способе средства водопонижения располагают в горных выработках. В последние годы при проходке подземных выработок в обводненных и неустойчивых породах плывунного типа с низким коэффициентом, фильтрации, используют забойное водопонижение, заключающееся в том, что в забое выработки в горную породу на различную глубину погружают иглофильтры. С помощью рукавов иглофильтры подключают к водосборному коллектору, в котором поддерживают достаточно глубокий вакуум, позволяющий всасывать через иглофильтры воду из обводненного грунта (рис. 3).

|

Общий вид установки забойного водопонижения УЗВМ-Зу:

1-иглофильтр; 2-водосборный коллектор; 3-всасывающий рукав; 4-водострупнып насос; 5-центробежнып насос с электродвигателем; 6-открытый циркуляционный бак.

Комбинированный способ является сочетанием способа водопонижения с поверхности и подземного и реализуется, как правило, в два этапа. Вначале с поверхности изводится предварительное снижение уровня грунтовых вод, а затем вводиться в эксплуатацию система подземного водопонижения.

При водоотливе наиболее низкий уровень подземных вод в зоне горных работ приходится на забой проходимой выработки. С углублением выработки понижается и уровень подземных вод. В результате водопонижения уровень подземных вод снижается на площади, превышающей площадь разработки месторождения иногда в десятки и сотни раз.

На некоторых месторождениях в пределах воронки депрессии создается гидравлическая связь нескольких напорных водоносных горизонтов, что приводит к переливу вод из вышерасположенных горизонтов в нижние. Как правило, воронка депрессии при этом захватывает водоносные горизонты со свободной поверхностью (безнапорные горизонты) и грунтовые воды различного типа, которые имеют гидравлическую связь с поверхностными водами. Это приводит к подпитке подземных водоносных горизонтов поверхностными водами. Поэтому размеры депрессионной воронки зависят от наличия и расположения поверхностных водоемов и водотоков: чем ближе поверхностные воды к зоне разработки, тем меньше радиус депрессионной воронки.

Осушение месторождения приводит к резкому изменению естественного режима подземных и поверхностных вод. На поверхности земли нарушения состояния подземных и поверхностных вод проявляются в полном осушении заболоченных участков, уменьшении запасов вод в поверхностных водоемах и водотоках, осушении колодцев и неглубоких водозаборных скважин, иссякании источников, небольших ручьев и речек. При прекращении откачки в связи с завершением горных работ со временем депрессионные воронки исчезают и режим подземных вод восстанавливается. Восстанавливается также уровень вод в колодцах и водозаборных скважинах, В большинстве случаев возрождаются поверхностные водоемы и водотоки. Однако восстановление режима и состояния подземных и поверхностных вод зависит от масштабов нарушений. При подземном способе разработки восстановительные процессы протекают относительно быстро, при открытой разработке скорость их протекания зависит от глубины и состояния карьеров, заполнения выработанного пространства вскрышными породами, направления рекультивации.

При осушении месторождений, особенно при открытых горных работах прежде всего истощаются запасы высококачественных пресных вод, которые должны использоваться в основном для коммунального хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Попадая в систему дренажных канав, водосборников и коллекторов, пресные воды загрязняются и приобретают свойства «рудничной воды», а затем загрязняют поверхностные воды.

Существенное влияние на режим и состояние поверхностных, грунтовых и подземных вод оказывают отвалы и гидротехнические сооружения горных предприятий (гидроотвалы, хвосто-.и шламохранилища, водохранилища и пр.).

Крупные отвалы обладают большой площадью водосбора. Воды атмосферных осадков, стекающие с поверхности отвалов или профильтровавшиеся через толщу пород, загрязняются, засоряются и, в свою очередь, загрязняют и засоряют поверхностные водоемы и водотоки. Инфильтрация вод в основании отвалов и гидротехнических сооружений приводит, как правило, к подъему уровня грунтовых вод и заболачиванию прилегающей территории по контуру

Загрязнение вод. Для горнодобывающих предприятий, в отличие от горноперерабатывающих, характерно значительное превышение объемов сточных вод над объемами водопотребления для целей обеспечения технологических процессов и удовлетворения других потребностей предприятий.

Дренажные воды, стекающие с поверхности отвалов, не могут без соответствующей подготовки и очистки включаться в замкнутый цикл горного производства. Основной объем их должен отводиться. При отсутствии очистных сооружений недоброкачественные рудничные воды, попадая в поверхностные водоемы и водотоки, загрязняют их Это отрицательно воздействует на флору и фауну поверхностных вод, а также на флору и фауну лесных и сельскохозяйственных угодий окружающих территорий, санитарно-гигиенические условия местности. Особенно загрязнены дренажные воды угольных месторождений. Д.Девис (Великобритания) выделяет следующие основные загрязняющие вещества в водах, откачиваемых из угольных шахт: взвешенные частицы, главным образом, угольная и породная пыль, частицы глины, хлористые соединения, свободная серная кислота и сопутствующие соли — сульфаты железа, растворенные и взвешенные фенольные соединения, масла. К числу загрязняющих факторов Д. Девис относит также повышенную температуру шахтных вод и канализационные стоки.

Из-за наличия хлористых и сернистых соединений, а также кальция, магния, натрия и калия шахтные воды без предварительной очистки и нейтрализации не могут быть использованы даже в технических целях. Рудничные воды могут содержать соли тяжелых металлов: меди, цинка, марганца, никеля, ртути, свинца, урана и др. Попадая в поверх-костные или подземные воды, загрязняющие вещества включаются в природный круговорот. При благоприятных условиях они накапливаются в почвах, донных отложениях, затем переходят в растительность, организмы животных, а через них и воду — в человека.

Таким образом, горное производство оказывает на природные воды прямое и косвенное воздействие. К прямому относится воздействие непосредственно на водные объекты, приводящее к истощению запасов вод, изменению их режимов, состояния и качества; осушение месторождений, отбор вод для технологических процессов обогащения, гидровскрыши, гидродобычи, сброс дренажных и сточных вод в поверхностные водоемы и водотоки, подземные горизонты и пр. К косвенным относятся виды воздействия на другие элементы окружающей среды (землю, воздух, растительность), в результате чего ухудшаются состояние и качество природных вод.

Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

Источник