ПРОЕКТИРОВАНИЕ РЕКРЕАЦИОННЫХ ПРУДОВ

Проектирование городских прудов и водоемов

В течение последних 15―20 лет в России фактически неуклонно повышались требования общества к комфортности среды проживания. В настоящее время при разработке проектов современных жилых комплексов или коттеджных поселков заказчики-застройщики все чаще требуют от проектных организаций детальной проработки вопросов, связанных с благоустройством территории и ландшафтным дизайном. В частности, особое внимание обращается на водные рекреационные объекты — в проекты уже достаточно регулярно включаются такие сооружения, как каскады прудов, набережные, благоустроенные береговые линии ручьев. Это происходит несмотря на то, что данные сооружения напрямую не относятся к жилому фонду — их назначением является только создание благоприятных условий для массового культурного отдыха и рекреации.

Анализируя сложившиеся на настоящий момент отечественные реалии развития крупных городов, можно заключить, что как в ближайшем будущем, так и в отдаленной перспективе имеющаяся тенденция роста интереса к водоемам, прудам и сходным с ними водным объектам сохранится.

Итак, водный объект (пруд) становится или уже стал и востребованной, и необходимой, и неотъемлемой составляющей городской среды. Более того, сама городская среда в определенной степени стремится перерасти из исключительно антропогенного состояния в природно-антропогенную систему. Возникает вопрос — а каким он, пруд, должен быть? Какими должны быть оптимальные конструктивные решения городского пруда? Какие архитектурные требования можно применить к прудам и аналогичным объектам? Какие ограничения и требования должны быть наложены на водные объекты города в ходе градостроительного освоения территории? Каковы общие планировочные рекомендации и нормативы на сооружения такого типа?

Пруды и те сооружения, которые входят в их состав, вследствие прямого и непосредственного взаимодействия с водной средой, относятся к гидротехническим сооружениям. При этом на настоящий момент практически все аспекты проектирования различных гидротехнических объектов — таких как плотины , гидроэлектростанции , берегоукрепления , набережные, причалы — изучены весьма тщательно. Это стало результатом длительного по времени и огромного по масштабу гидротехнического строительства, которое имело место в нашей стране начиная середины XX века. На настоящий момент накоплен большой опыт проектирования и строительства практически всех видов гидротехнических сооружений — в водоснабжении, в гидроэнергетике и атомной энергетике, в речном и морском транспорте, в мелиорации, в горнодобывающих отраслях. Надежная и безаварийная работа таких сооружений лежит в основе обеспечения функционирования всей экономики государства, гарантируют безопасность как жизни и здоровья людей, так и всей страны в целом.

Но городской пруд, как правило, не выполняет того функционала, который привычен для «классических» гидротехнических сооружений. Или выполняет, но в ограниченном объеме. Основной же функцией современного городского пруда все выразительнее становится рекреация — т.е. организация условий для отдыха людей, проживающих в том районе города, где данный пруд расположен. Таким образом, на текущем этапе развития городов городской пруд стремительно выходит из ниши утилитарного объекта и вступает в область объектов социокультурной инфраструктуры. И здесь обнаруживается дефицит наработанных и апробированных общих принципов и правил проектирования таких объектов — водных объектов рекреационного направления для условий крупного города.

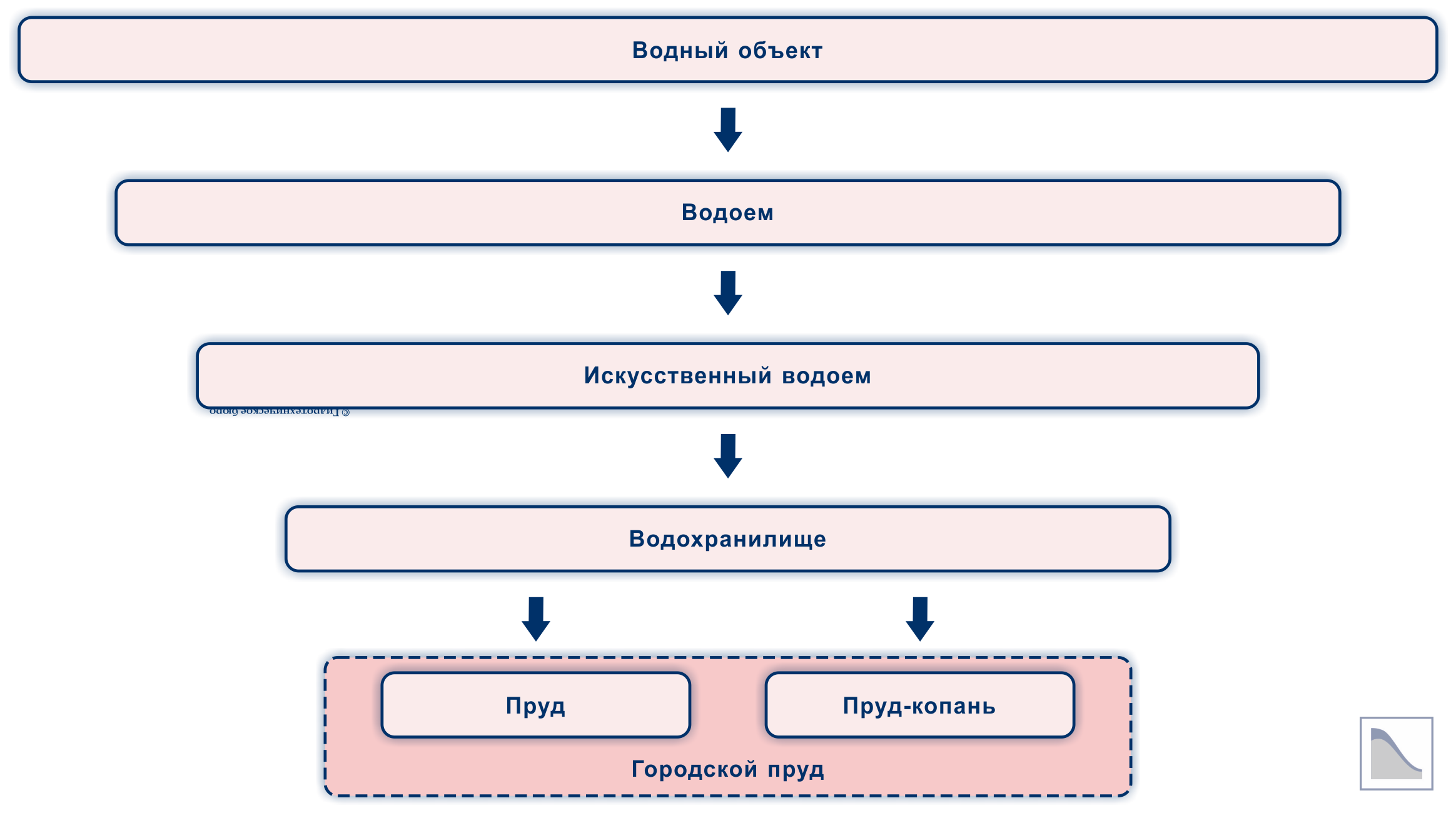

Указанный выше опыт проектирования различных гидротехнических сооружений нашел свое отражение в действующих в России разнообразных нормативных документах. Из них ведущими являются строительные нормы и правила (СНиП), выпускаемые сейчас под заголовком «Своды правил» (СП). К примеру, главным нормативным документом по гидротехническим сооружениям является СП 58.13330.2012 «Гидротехнические сооружения. Основные положения». В качестве законодательной основы для нормативной базы уже почти 25 лет выступает Водный кодекс (Федеральный закон от 16.11.1995 № 167‑ФЗ), а также Градостроительный кодекс (Федеральный закон от 29.12.2004 № 190‑ФЗ). Именно Водный кодекс дает определение для водного объекта , позиционируя его как природный или искусственный водоем, водоток либо иной объект, сосредоточение вод в котором имеет признаки водного режима (т. е. происходит изменение уровней, расходов или объемов воды). Помимо Водного кодекса терминологическую основу определяет государственный стандарт ГОСТ 19179‑73 «Гидрология суши. Термины и определения». Приведем важнейшие термины:

– водоем — водный объект в углублении суши, характеризующийся замедленным движением воды или полным его отсутствием;

– искусственный водоем — специально созданное скопление воды в искусственных или естественных углублениях земной поверхности;

– водохранилище — искусственный водоем, образованный водоподпорным сооружением на водотоке с целью хранения воды и регулирования стока;

– пруд — мелководное водохранилище площадью не более 1 км 2 ;

– пруд-копань — небольшой искусственный водоем в специально выкопанном углублении на поверхности земли, предназначенный для накопления и хранения воды для различных хозяйственных целей).

Понятие мелководного водохранилища, упомянутое в определении термина «пруд», раскрывается в действующих «Методических указаниях по разработке правил использования водохранилищ» (Минприроды России, 2011 г.): мелководным следует считать водохранилище со средней глубиной до 3 м и максимальной глубиной до 10 м. В другом государственном стандарте — ГОСТ 17.1.1.02‑77 «Охрана природы. Гидросфера. Классификация водных объектов» разработаны различные классификации водоемов — по морфометрическим признакам (площадь, объем, максимальная глубина), гидрологическому режиму (колебание уровня, температура воды, продолжительность ледостава) и по условиям водообмена.

При всей развитости технической нормативной базы на настоящий момент отсутствует методологическая или справочная литература, рассматривающая вопросы проектирования прудов и аналогичных объектов. В действующих нормативных документах городской пруд даже не обозначен как обособленный объект. Также не дается оценка роли городского пруда на окружающее пространство, не рассматриваются основные аспекты и принципы проектирования таких прудов. Данное обстоятельство существенно осложняет процесс разработки инженерной документации, особенно на предпроектной стадии (концепции). Можно заключить, что разработка определенного набора практических рекомендаций и правил в области современного градостроительного и конструкторского проектирования городских водных объектов декоративно-рекреационной направленности — вопрос будущего. Такие рекомендации могли бы стать основой для проектирования городских водных объектов, для которых необходим учет всего своеобразия городской сверхурбанизированной среды.

Источник

Нормативные документы по прудам

Принят

Государственной Думой

12 апреля 2006 года

Одобрен

Советом Федерации

26 мая 2006 года

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Кодексе

В целях настоящего Кодекса используются следующие основные понятия:

- акватория — водное пространство в пределах естественных, искусственных или условных границ;

- водное хозяйство — деятельность в сфере изучения, использования, охраны водных объектов, а также предотвращения и ликвидации негативного воздействия вод;

- водные ресурсы — поверхностные и подземные воды, которые находятся в водных объектах и используются или могут быть использованы;

- водный объект — природный или искусственный водоем, водоток либо иной объект, постоянное или временное сосредоточение вод в котором имеет характерные формы и признаки водного режима;

- водный режим — изменение во времени уровня, расхода и объема воды в водном объекте;

- водный фонд — совокупность водных объектов в пределах территории Российской Федерации;

- водоотведение — любой сброс вод, в том числе сточных вод и (или) дренажных вод, в водные объекты;

- водопользователь — физическое лицо или юридическое лицо, которым предоставлено право пользования водным объектом;

- водопотребление — потребление воды из систем водоснабжения;

- водоснабжение — подача поверхностных или подземных вод водопотребителям в требуемом количестве и в соответствии с целевыми показателями качества воды в водных объектах;

- водохозяйственная система — комплекс водных объектов и предназначенных для обеспечения рационального использования и охраны водных ресурсов гидротехнических сооружений;

- водохозяйственный участок — часть речного бассейна, имеющая характеристики, позволяющие установить лимиты забора (изъятия) водных ресурсов из водного объекта и другие параметры использования водного объекта (водопользования);

- дренажные воды — воды, отвод которых осуществляется дренажными сооружениями для сброса в водные объекты;

- использование водных объектов (водопользование) — использование различными способами водных объектов для удовлетворения потребностей Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, физических лиц, юридических лиц;

- истощение вод — постоянное сокращение запасов и ухудшение качества поверхностных и подземных вод;

- негативное воздействие вод — затопление, подтопление, разрушение берегов водных объектов, заболачивание и другое негативное воздействие на определенные территории и объекты;

- охрана водных объектов — система мероприятий, направленных на сохранение и восстановление водных объектов;

- речной бассейн — территория, поверхностный сток вод с которой через связанные водоемы и водотоки осуществляется в море или озеро;

- сточные воды — воды, сброс которых в водные объекты осуществляется после их использования или сток которых осуществляется с загрязненной территории.

Статья 2. Водное законодательство

1. Водное законодательство состоит из настоящего Кодекса, других федеральных законов и принимаемых в соответствии с ними законов субъектов Российской Федерации.

2. Нормы, регулирующие отношения по использованию и охране водных объектов (водные отношения) и содержащиеся в других федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации, должны соответствовать настоящему Кодексу.

3. Водные отношения могут регулироваться также указами Президента Российской Федерации, которые не должны противоречить настоящему Кодексу, другим федеральным законам.

4. Правительство Российской Федерации издает нормативные правовые акты, регулирующие водные отношения, в пределах полномочий, определенных настоящим Кодексом, другими федеральными законами, а также указами Президента Российской Федерации.

5. Уполномоченные Правительством Российской Федерации федеральные органы исполнительной власти издают нормативные правовые акты, регулирующие водные отношения, в случаях и в пределах, которые предусмотрены настоящим Кодексом, другими федеральными законами, а также указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.

6. На основании и во исполнение настоящего Кодекса, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российском Федерации, законов субъектов Российской Федерации органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в пределах своих полномочий могут издавать нормативные правовые акты, регулирующие водные отношения.

7. На основании и во исполнение настоящего Кодекса, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации органы местного самоуправления в пределах своих полномочий могут издавать нормативные правовые акты, регулирующие водные отношения.

Статья 3. Основные принципы водного законодательства

Водное законодательство и изданные в соответствии с ним нормативные правовые акты основываются на следующих принципах:

- значимость водных объектов в качестве основы жизни и деятельности человека. Регулирование водных отношений осуществляется исходя из представления о водном объекте как о важнейшей составной части окружающей среды, среде обитания объектов животного и растительного мира, в том числе водных биологических ресурсов, как о природном ресурсе, используемом человеком для личных и бытовых нужд, осуществления хозяйственной и иной деятельности, и одновременно как об объекте права собственности и иных прав;

- приоритет охраны водных объектов перед их использованием. Использование водных объектов не должно оказывать негативное воздействие на окружающую среду;

- сохранение особо охраняемых водных объектов, ограничение или запрет использования которых устанавливается федеральными законами;

- целевое использование водных объектов. Водные объекты могут использоваться для одной или нескольких целей;

- приоритет использования водных объектов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения перед иными целями их использования. Предоставление их в пользование для иных целей допускается только при наличии достаточных водных ресурсов;

- участие граждан, общественных объединений в решении вопросов, касающихся прав на водные объекты, а также их обязанностей по охране водных объектов. Граждане, общественные объединения имеют право принимать участие в подготовке решений, реализация которых может оказать воздействие на водные объекты при их использовании и охране. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, субъекты хозяйственной и иной деятельности обязаны обеспечить возможность такого участия в порядке и в формах, которые установлены законодательством Российской Федерации;

- равный доступ физических лиц, юридических лиц к приобретению права пользования водными объектами, за исключением случаев, предусмотренных водным законодательством;

- равный доступ физических лиц, юридических лиц к приобретению в собственность водных объектов, которые в соответствии с настоящим Кодексом могут находиться в собственности физических лиц или юридических лиц;

- регулирование водных отношений в границах бассейновых округов (бассейновый подход);

- регулирование водных отношений в зависимости от особенностей режима водных объектов, их физико-географических, морфометрических и других особенностей;

- регулирование водных отношений исходя из взаимосвязи водных объектов и гидротехнических сооружений, образующих водохозяйственную систему;

- гласность осуществления водопользования. Решения о предоставлении водных объектов в пользование и договоры водопользования должны быть доступны любому лицу, за исключением информации, отнесенной законодательством Российской Федерации к категории ограниченного доступа;

- комплексное использование водных объектов. Использование водных объектов может осуществляться одним или несколькими водопользователями;

- платность использования водных объектов. Пользование водными объектами осуществляется за плату, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации;

- экономическое стимулирование охраны водных объектов. При определении платы за пользование водными объектами учитываются расходы водопользователей на мероприятия по охране водных объектов.

- использование водных объектов в местах традиционного проживания коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации для осуществления традиционного природопользования.

Статья 4. Отношения, регулируемые водным законодательством

1. Водное законодательство регулирует водные отношения.

2. Имущественные отношения, связанные с оборотом водных объектов, определяются гражданским законодательством в той мере, в какой они не урегулированы настоящим Кодексом.

Статья 5. Поверхностные водные объекты и подземные водные объекты

1. Водные объекты в зависимости от особенностей их режима, физико-географических, морфометрических и других особенностей подразделяются на:

- поверхностные водные объекты;

- подземные водные объекты.

2. К поверхностным водным объектам относятся:

- моря или их отдельные части (проливы, заливы, в том числе бухты, лиманы и другие);

- водотоки (реки, ручьи, каналы);

- водоемы (озера, пруды, обводненные карьеры, водохранилища);

- болота;

- природные выходы подземных вод (родники, гейзеры);

- ледники, снежники.

3. Поверхностные водные объекты состоят из поверхностных вод и покрытых ими земель в пределах береговой линии.

4. Береговая линия (граница водного объекта) определяется для:

- моря — по постоянному уровню воды, а в случае периодического изменения уровня воды — по линии максимального отлива;

- реки, ручья, канала, озера, обводненного карьера — по среднемноголетнему уровню вод в период, когда они не покрыты льдом;

- пруда, водохранилища — по нормальному подпорному уровню воды;

- болота — по границе залежи торфа на нулевой глубине.

5. К подземным водным объектам относятся:

- бассейны подземных вод;

- водоносные горизонты.

6. Границы подземных водных объектов определяются в соответствии с законодательством о недрах.

Статья 6. Водные объекты общего пользования

1. Поверхностные водные объекты, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, являются водными объектами общего пользования, то есть общедоступными водными объектами, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом.

2. Каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объектам общего пользования и бесплатно использовать их для личных и бытовых нужд, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими федеральными законами.

3. Использование водных объектов общего пользования осуществляется в соответствии с правилами охраны жизни людей на водных объектах, утверждаемыми в порядке, определяемом уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, а также исходя из устанавливаемых органами местного самоуправления правил использования водных объектов для личных и бытовых нужд.

(в ред. Федерального закона от 23.07.2008 N 160-ФЗ)

4. На водных объектах общего пользования могут быть запрещены забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, использование маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, а также установлены иные запреты в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.

5. Информация об ограничении водопользования на водных объектах общего пользования предоставляется гражданам органами местного самоуправления через средства массовой информации и посредством специальных информационных знаков, устанавливаемых вдоль берегов водных объектов. Могут быть также использованы иные способы предоставления такой информации.

(в ред. Федерального закона от 14.07.2008 N 118-ФЗ)

6. Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

7. Береговая полоса болот, ледников, снежников, природных выходов подземных вод (родников, гейзеров) и иных предусмотренных федеральными законами водных объектов не определяется. 8. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

Статья 7. Участники водных отношений

1. Участниками водных отношений являются Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, физические лица, юридические лица.

2. От имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в водных отношениях выступают соответственно органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления в пределах своих полномочий, установленных нормативными правовыми актами.

Статья 7.1. Водохозяйственные мероприятия и мероприятия по охране водных объектов

(введена Федеральным законом от 14.07.2008 N 118-ФЗ)

1. Водохозяйственные мероприятия и мероприятия по охране водных объектов, находящихся в государственной или муниципальной собственности, осуществляются органами государственной власти, органами местного самоуправления в пределах их полномочий в соответствии со статьями 24–27 настоящего Кодекса или лицами, использующими водные объекты в соответствии с настоящим Кодексом.

2. Размещение заказа на выполнение водохозяйственных мероприятий и мероприятий по охране водных объектов, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для государственных и муниципальных нужд осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Источник