2.1.5. Балтийская нефтегазоносная провинция

Балтийская нефтегазоносная провинция расположена на северо-западе Восточно-Европейской платформы и занимает территорию Калининградской области Российской Федерации, Литвы, Латвии, северо-восточной Польши и примыкающей акватории центральной и южной части Балтийского моря. Площадь провинции свыше 170 тыс. км 2 , в том числе на территории России 26 тыс. км 2 (рис. 74).

Тектонически провинция соответствует Балтийской синеклизе, имеющей северо-восточное простирание. Ее ограничениями являются с севера и северо-востока склоны Балтийского щита, с востока Латвийская седловина, с юго-востока Белорусско-Мазурская антеклиза. С запада синеклиза ограничена краевым швом Восточно-Европейской платформы — линией Тейссейра-Торнквиста, вдоль которой граничит с эпикаледонской Западно-Европейской платформой.

Площадь Балтийской синеклизы 170— 190 тыс. км 2 , более половины ее приходится на акваторию Балтийского моря.

Фундамент сложен породами архей-раннепротерозойского возраста, имеет сложное глыбово-блоковое строение, образует ряд тектонических нарушений, связанных с интенсивным развитием разломов широтного, северо-восточного, реже субмеридионального направления.

Поверхность фундамента в материковой части на территории России залегает на глубине до 3 км, погружается в юго-западном направлении к осевой части синеклизы до 4 — 5 км, а у юго-западного края Восточно-Европейской платформы достигает 6 км.

Осадочный чехол представлен терригенными, карбонатными и галогенными континентальными и морскими отложениями. Максимальная общая мощность пород осадочного чехла установлена по геофизическим данным в юго-западной краевой части провинции и оценивается в 7 — 8 км. Наибольшую толщину имеют породы палеозоя до 6 км.

Рис. 74. Балтийская нефтегазоносная провинция. Карта размещения месторождений нефти (по материалам ВНИГНИ, ВНИГРИ, ЛитНИГРИ) Тектонические элементы: I — склон Балтийского щита, II — Латвийская седловина, III — склон Белорусско-Мазурской антеклизы, IV — Балтийская синеклиза: Г — Приекульская впадина, 1Г — Куршская впадина: Г — Лиепая-Кулдигский вал, 2′ — Тельшяйский вал, 3′ — Гаргждайская зона поднятий, 4′ — Шилальский выступ, 5′ — Большаковский вал, 6′ — Гремяченский вал, Т — Калининградский вал, 8′ — Южно-Калининградский вал, 9′ — Гусевский выступ; А — Прибалтийский HP. Месторождения: 1 — Кулдигское, 2 — Плунгеское, 3 — Аблингское, 4 — Вожайчяйское, 5 — Шюпаряйское, 6 — Южно-Шюпаряйское, 7 — Вилькичяйское, 8 — Дегляйское, 9 — Поцяйское, 10 — Сакучяйское, 11 — Шилальское, 12 — Славское, 13 — Славинское, 14 — Гаевское, 15 — Ягодное, 16 — Веселовское, 17 — Ладушкинское, 18 — Исаковское, 19 — Ушаковское, 20 — Малиновское, 21 — Дейминское, 22 — Западно-Красноборское, 23 — Красноборское, 24 — Северо-Красноборское, 25 — Гусевское, 26 — Кибартайское

Общий объем осадочного выполнения провинции до 1 млн км 3 . Доля морских отложений в разрезе 85%, карбонатных пород — до 30-40%.

Выделяются четыре структурных комплекса, разделенные хорошо выраженными угловыми несогласиями и стратиграфическими перерывами: венд-нижнекембрийский, среднекембрий-ский-нижнедевонский, среднедевонский-нижнепермский, верхнепермский-мезозойский-кайнозойский.

В пределах синеклизы по отложениям нижнекембрийско-нижнедевонского структурного комплекса выделены крупные тектонические элементы, разделенные региональными разрывными нарушениями субширотного простирания: Куршская впадина, Приекульская впадина, Тельшайский вал, Калининградский вал, Лиепайско-Салдусский выступ, переходящий в южный склон Балтийского щита. Выделенные крупные структурные элементы осложнены значительными по размерам выступами, валами. К Куршской впадине приурочены Калининградский, Гусевский, Большаковский и другие выступы длиной до 100 км и амплитудой до 130м.

Локальные структуры, как правило, приразломные, размерами 13 — 15 км 2 , амплитудой 30—100 м, наиболее крупные находятся в материковой части. В бортовых зонах синеклизы выявлены органогенные постройки.

Планомерные геологоразведочные работы в провинции проводятся с 1946 г. В 1968 г. в этом регионе была доказана промышленная нефтеносность среднекембрийских отложений. Выявлены две промышленно-нефтеносные зоны — Калининградская и Гаргждайская. Разработка месторождений в провинции ведется с 1975 г., когда в Калининградской области Российской Федерации было открыто Красноборское нефтяное месторождение. Всего в провинции открыто 30 месторождений, в пределах Российской Федерации — 22. Все месторождения мелкие, содержат по одной залежи нефти, пластовые сводовые, тектонически экранированные.

Продуктивны терригенные отложения (песчаники кварцевые мелкозернистые) среднего кембрия толщиной до 270 м на глубинах 1100 — 2700 м. Рабочие дебиты нефти скважин средние. Характерна изменчивость коллекторских свойств пород продуктивных пластов. Нефти малосернистые, малосмолистые, с невысоким содержанием парафина, недонасыщены газом, плотность 0,81-0,86 г/см 3 .

Наиболее известными нефтяными месторождениями являются Красноборское, Ладушкинское, Ушаковское, Веселовское, Славскоеидр., на шельфе — Калининградское.

Региональной покрышкой служат глинистые и глинисто-карбонатные отложения ордовика и силура. Нефтеносны комплексы — кембрийский, ордовикский, силурийский; отмечены неф-гепроявления в девоне и перми. Промышленная нефтеносность связана с песчано-алевритовой толщей среднего кембрия (дейменаская серия).

Среднекембрийский НГК мощностью 600 — 800 м сложен терригенно-карбонатными отложениями. Продуктивность комплекса связана с песчаниками и алевролитами дейменаской серии, экранирующей толщей для которых являются глинисто-карбонатные породы ордовика и силура. С комплексом связано более 80% прогнозных запасов УВ. Промышленно нефтеносен на Красноборском, Веселовском, Ладушкинском, Вилькичайскомидр. месторождениях.

Ордовикский НГК мощностью 700 — 900 м представлен карбонатными отложениями, в которых малодебитные залежи нефти открыты в известняках и мергелях верхнего отдела (поркунинский горизонт) и известняках среднего отдела. Продуктивен на Гусевском, Кибертайском, Кулдигском и др. месторождениях.

Силурийский НГК мощностью 700 — 800 м представлен карбонатными отложениями, нефтеносность которых связана с рифогенными фациями известняков и доломитов на Шаукенском месторождении.

В провинции выделяются три НГО: Калининградская, Куршская-Гаргждайская,Лиепая-Кулдигская.

КАЛИНИНГРАДСКАЯ НГО охватывает Калининградский, Неманский и Гусевский валы. В ней сосредеточены основные промышленные ресурсы УВ и открыты Красноборское, Ладушкинское, Ушаковское, Веселовское, Славское, Калининградское (на шельфе) и др. нефтяные месторождения.

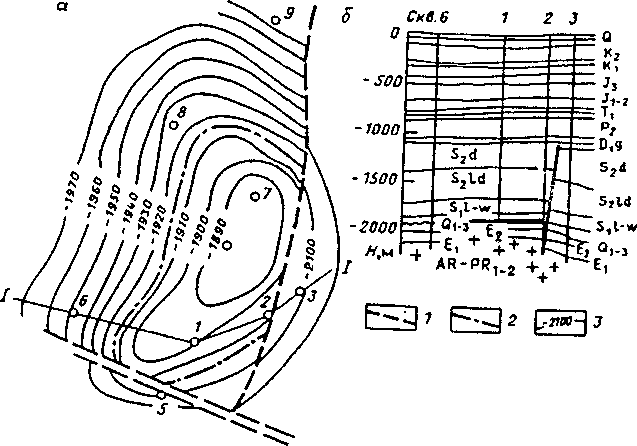

Красноборское нефтяное месторождение (рис. 75) расположено на восточном окончании Калининградского вала. Открыто в 1968 г., разрабатывается с 1975 г. Красноборская брахиантикли-наль размерами 8×4 км, амплитудой 80 м (по изогипсе — 1970 м) на юге и востоке осложнена тектоническими нарушениями амплитудой до 200 м. Продуктивные песчаники среднекембрийского возраста залегают в среднем на глубине 1900 м. Залежь пластовая,

Рис. 75. Красноборское нефтяное месторождение (по Ф.Г. Рафикову, А.И. Сансиевой):

а — структурная карта по кровле продуктивного горизонта среднего карбона; б — геологический разрез по линии I — I; 1 — разрывные нарушения; 2 — контур нефтеносности; 3 — изогипсы, м

тектонически экранированная, высотой 25м. Эффективная мощность песчаников 14,8м, открытая пористость 13 %. Начальное пластовое давление 21,8МПа при давлении насыщения 1,97МПа и газовом факторе 10,1м 3 /т. Начальные дебиты нефти достигали 180 м 3 /сут.

КУРШСКАЯ-ГАРГЖДАЙСКАЯ НГО приурочена к одноименной впадине. Здесь открыты Вилькичайское, Шюпаряйское и др. нефтяные месторождения.

ЛИЕПАЯ-КУЛДИГСКАЯ НГО охватывает Салдусско-Кулдигский, Лиепая-Морской, Тальшайский валы, Лиепайскую впадину. В области выявлены Кулдигское и др. нефтяные месторождения.

С областью максимального прогибания синеклизы связаны коллекторы смешанного трещинно-порового типа, на остальной территории преобладают коллекторы порового типа. Для коллекторов перового типа максимальные дебиты нефти составляют 280 — 300 т/сут.

Коллекторские свойства карбонатных коллекторов ордовика невысокие, значительную роль играют трещиноватость, выщелачивание, доломитизация. Дебиты нефти невелики.

Наличие нефти предполагается также в вышележащих силурийских, девонских, каменноугольных и пермских отложениях в акватории Балтийского моря.

В Балтийской провинции первоначально были установлены тяжелые нефти (Гусевское месторождение), впоследствии в большинстве месторождений нефти оказались легкими (Ладушкин-ское, Ушаковское, Западно-Красноборское, Красноборское). Нефти песчаников среднего кембрия, легкие, бессернистые, нефти ордовика — более тяжелые, содержат серу.

Источник

Деятельность

Основной сферой деятельности ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть является добыча нефти и газа на территории Калининградской области и на шельфе Балтийского моря.

Предприятие разрабатывает крупнейшее в акватории Балтики Кравцовское месторождение. В настоящее время на его долю приходится более половины добычи нефти ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть.

Все месторождения на суше Калининградской области по запасам относят к категории мелких, однако качество добываемой на них нефти является одним из самых высоких в стране.

Кроме непосредственно добычи, предприятие самостоятельно производит обслуживание и ремонт нефтепромыслового оборудования, что позволяет значительно снизить себестоимость нефти.

Добыча нефти на море

Разработка Кравцовского месторождения — один из ключевых проектов ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть, имеющий важнейшее значение для всей нефтедобывающей отрасли страны. Геологические запасы месторождения оценены в 21,5 млн т, извлекаемые запасы — в 9,1 млн т. Полный срок эксплуатации рассчитан на 30—35 лет.

Месторождение открыто в 1983 году в Балтийском море, на площади Д-6, в акватории, расположенной на 22 км западнее Куршской косы. Глубина моря в районе месторождения составляет 25—35 метров.

Первая нефть была получена с морской ледостойкой стационарной платформы D6 в 2004 году. Всего с платформы пробурено 14 скважин, из них 1 — вертикальная наблюдательная, 13 — с горизонтальным окончанием.

Вся добываемая нефть направляется на экспорт.

История открытия Кравцовского месторождения берет начало в 60-х годах ХХ века, когда были предприняты первые шаги в изучении нефтегазоносности Балтики. Геолого-геофизические исследования в акваториальной части Балтийской синеклизы начались в 1962 году с рекогносцировочных работ. Сейсморазведочные работы в Балтийском море стали проводиться с 1973 года, после создания НГДУ «Калининграднефть».

Активные нефтепоисковые геолого-разведочные работы на шельфе начались с 1976 года с созданием СО «Петробалтик» (совместная организация СССР, ГДР и Польши). Этой организацией в 1984—1986 годах были выявлены три структуры вблизи города Балтийска. В 1984 году силами ПО «Калининградморнефтегазпром» была построена первая стационарная платформа на структуре С-9 в Балтийском море, с которой были пробурены три скважины и открыто нефтяное месторождение, признанное, однако, нерентабельным для разработки.

Самая крупная залежь была открыта в 1983 году на площади D6. Месторождение получило название Кравцовское в честь геофизика Бориса Яковлевича Кравцова, внесшего личный вклад в его открытие.

Источник