Типы наводнений

Наводнения Классификация наводнений по повторяемости, масштабам и наносимому ущербу

Наводнение — это затопление значительной части суши в результате подъема выше обычного уровня.

Очагом поражения при наводнении называется территория, в пределах которой произошли затопление местности, повреждения и разрушения зданий и других объектов, сопровождающиеся поражением и гибелью людей.

Вторичные последствия наводнений — это утрата прочности сооружений, перенос вылившихся вредных веществ и загрязнение ими местности, осложнение санитарно-эпидемической обстановки, заболачивание местности, оползни, залы и т. д.

Низкие (малые) наводнения происходят на равнинных реках раз в 5-10 лет. При возникновении затопляются сельскохозяйственные угодья, расположенные поймах.

Высокие наводнения сопровождаются значительным затоплением территорий, охватывают большие участки речных долин. Вызывают необходимость частичной эвакуации. Повторяются раз в 20-25 лет.

Выдающиеся наводнения охватывают целые речные бассейны, парализуют хозяйственную деятельность на больших территориях. Требуют массовой эвакуации. Повторяются раз в 50-100 лет.

Катастрофические наводнения затапливают значительные территории в пределах одной или нескольких речных систем. Полностью парализуют хозяйственную деятельность людей, вызывают огромные материальные потери. Повторяются раз в 100-200 лет.

Половодье — периодически повторяющийся довольно продолжительный подъем уровня воды в реках, обычно вызываемый весенним таянием снега на равнинах или дождевыми осадками. Затапливает низкие участки местности.

Половодье может принимать катастрофический характер, если инфильтрационные свойства почвы значительно уменьшились за счет перенасыщения ее влагой осенью и глубокого промерзания в суровую зиму. К увеличению половодья могут привести и весенние дожди, когда его пик совпадает с пиком паводка. Именно это привело к небывалому наводнению в бассейне верхней Волги в 1908 г. Из-за чрезвычайно дружной весны снег, запасы воды в котором превышали норму на 170-220%, сошел за очень короткое время. Положение усугубилось тем, что в конце апреля шли проливные дожди. В результате оказались затоплены десятки тысяч гектаров посевов, без крова остались 50 тыс. человек.

В 1997 г. исключительно высоким было весеннее половодье на реках Архангельской области (Онега, Вычегда). Особенно сильное половодье, какого не наблюдалось здесь уже 70 лет, произошло в бассейне реки Онега. В четырех районах области в зоне затопления площадью 1220 км2 оказались 53-населенных пункта с населением 17 186 человек. Отселялось 1973 жителя, были повреждены мосты, дороги, линии связи и ЛЭП, затоплено 259 тыс. га сельскохозяйственных угодий.

Паводок — интенсивный сравнительно кратковременный подъем уровня воды в реке, вызываемый обильными дождями, ливнями, иногда быстрым таянием снега при оттепелях. В отличие от половодий, паводки могут повторяться несколько раз в году. Особую угрозу представляют так называемые внезапные паводки, связанные с кратковременными, но очень интенсивными ливнями, которые случаются и зимой из-за оттепелей.

Затор — нагромождение льдин во время весеннего ледохода в сужениях и на излучинах русла реки, стесняющее течение и вызывающее подъем уровня воды в месте скопления льда и выше него.

Затор возникает из-за неодновременного вскрытия больших рек, протекающих с юга на север. Вскрывшиеся южные участки реки в своем течении подпруживаются скоплением льда в северных районах, что нередко вызывает значительное повышение уровня воды.

Зажор — скопление рыхлого льда во время ледостава (в начале зимы) в сужениях и на излучинах русла реки, вызывающее подъем воды на некоторых участках выше него.

Ветровой нагон — это подъем уровня воды, вызванный воздействием ветра на водную поверхность, случающийся в морских устьях крупных рек, а также на наветренном берегу больших озер, водохранилищ и морей.

Источник

Классификация и типы наводнений

Наводнение — это затопление значительной части суши в результате подъема воды выше обычного уровня.

Очагом поражения при наводнении называется территория, в пределах которой произошли затопление местности, повреждения и разрушения зданий и других объектов, сопровождающиеся поражением и гибелью людей.

Вторичные последствия наводнений — это утрата прочности сооружений, перенос вылившихся вредных веществ и загрязнение ими местности, осложнение санитарно-эпидемической обстановки, заболачивание местности, оползни, обвалы и т. д.

Низкие (малые) наводнения происходят на равнинных реках раз в 5-10 лет. При их возникновении затопляются сельскохозяйственные угодья, расположенные в поймах.

Высокие наводнения сопровождаются значительным затоплением территорий и охватывают большие участки речных долин. Вызывают необходимость частичной эвакуации. Повторяются раз в 20-25 лет.

Выдающиеся наводнения охватывают целые речные бассейны, парализуют хозяйственную деятельность на больших территориях. Требуют массовой эвакуации. Повторяются раз в 50-100 лет.

Катастрофические наводнения затапливают значительные территории в пределах одной или нескольких речных систем. Полностью парализуют хозяйственную деятельность людей, вызывают огромные материальные потери. Повторяются раз в 100-200 лет.

Половодье — периодически повторяющийся довольно продолжительный подъем уровня воды в реках, обычно вызываемый весенним таянием снега на равнинах или дождевыми осадками. Затапливает низкие участки местности.

Половодье может принимать катастрофический характер, если инфильтрационные свойства почвы значительно уменьшились за счет перенасыщения ее влагой осенью и глубокого промерзания в суровую зиму. К увеличению половодья могут привести и весенние дожди, когда его пик совпадает с пиком паводка.

Наводнения характеризуются основными параметрами водного режима реки — уровнем и расходом воды, а также объемом наводнения.

Уровень воды отсчитывается от нуля поста или от ординара. Нуль поста — это высота плоскости воды в реке над условной горизонтальной поверхностью сравнения. При организации поста эту плоскость выбирают таким образом, чтобы она была на 0,3-0,5 м ниже самого низкого возможного уровня.

Ординар — это средний за много лет наблюдений уровень воды в реках. Колебания уровня воды отсчитываются выше и ниже нуля в метрах и сантиметрах при помощи установки футштоков.

Футшток — это рейка с делениями, устанавливаемая на водомерных постах рек для наблюдения за уровнем воды. Превышение поверхности воды в реке над поверхностью моря определяется сложением уровня воды на посту с отметкой «0» и уровня воды поста по ординару и дает значение абсолютной отметки уровня в метрах.

Расходом воды называется количество воды (сток воды), протекающее через замыкающий створ реки за секунду. Он выражается в кубических метрах в секунду [м 3 /с].

Объем наводнения измеряется в миллионах кубических метров и определяется посредством умножения суммы среднесуточного расхода воды за половодье (паводок) на коэффициент 0,0864 (одна миллионная часть от числа секунд в сутках).

Источник

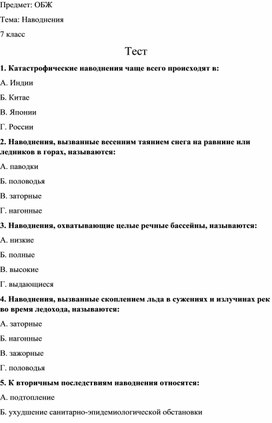

ТЕСТИРОВАНИЕ ПО ОБЖ на тему: «Наводнения» (7 класс)

1. Катастрофические наводнения чаще всего происходят в:

2. Наводнения, вызванные весенним таянием снега на равнине или ледников в горах, называются:

3. Наводнения, охватывающие целые речные бассейны, называются:

4. Наводнения, вызванные скоплением льда в сужениях и излучинах рек во время ледохода, называются:

5. К вторичным последствиям наводнения относятся:

Б. ухудшение санитарно-эпидемиологической обстановки

Г. заболачивание местности

6. Наводнение, вызванные сильным ветром со стороны моря, залива, называются:

7. При получении сигнала об эвакуации в связи с началом наводнения вы должны взять с собой:

А. документы и деньги

В. трехдневный запас пищи и воды

Г. резиновую лодку

8. При внезапном приходе наводнения нужно:

А. занять возвышенное место

Б. вплавь добираться до людей

В. оставаться на возвышенном месте до схода воды или прихода спасателей

Г. подавать сигналы спасателям

9. К первичным последствиям наводнений относится:

А. загрязнение почвы вредными веществами

Б. заболачивание местности

10. К мерам по снижению потерь от наводнений относятся:

А. своевременное оповещение населения

Б. высадка лесозащитных полос

В. строительство на реках гидроэлектростанций

Г. строительство дамб

11. Во время внезапного наводнения необходимо начинать самостоятельную эвакуацию тогда, когда вода:

А. стала резко подниматься

Б. затопила подвал помещения, в котором вы находитесь

В. затопила первый этаж помещения, в котором вы находитесь

Г. достигла отметки вашего пребывания, и создалась реальная угроза вашей жизни

12. Наводнения классифицируются по причине возникновения. Согласно этой классификации, наводнения бывают:

Источник

Наводнение

Наиболее тяжелыми стихийными бедствиями из группы гидрологических опасных природных явлений являются наводнения. Наводнение— значительное затопление местности, возникающее в результате подъема воды в реках, озерах, морях и искусственных водоемах, вызываемого различными причинами (весеннее снеготаяние, выпадение обильных ливневых и дождевых осадков, заторы льда на реках, прорыв плотин, завальных озер и ограждающих дамб, ветровой нагон воды и т.п.). При этом под затоплением понимают покрытие территории водой в период половодья или паводков ((ГОСТР22.0.03-95), что не исчерпывает причин наводнения. Наводнения наносят огромный материальный ущерб и приводят к человеческим жертвам. Непосредственный материальный ущерб от наводнений заключается в повреждении и разрушении жилых и производственных зданий, автомобильных и железных дорог, линий электропередач и связи, мелиоративных систем, гибели скота и урожая сельскохозяйственных культур, порче и уничтожении сырья, топлива, продуктов питания, кормов, удобрений и т.п. Наводнения могут сопровождаться пожарами вследствие обрывов и короткого замыкания электрокабелей и проводов, а также разрывами водопроводных и канализационных труб, электрических, телевизионных и телеграфных кабелей, находящихся в земле, из-за последующей неравномерной осадки грунта.

Особую опасность представляют наводнения, возникающие вследствие оползней и обвалов горных пород, внезапного прорыва дамб, плотин, при разрушении гидротехнических сооружений. Они сопровождаются переносом не только воды, но и практически всех обломочных и рыхлых материалов, вследствие чего часто принимают катастрофический характер.

Наиболее разрушительные наводнения ХХ века:

| Дата наводнения, год | Место наводнения | Последствия наводнения |

| р. Хугли (Индия) | Погибло 200 тыс. человек | |

| р. Янцзы (Китай) | Погибло 100 тыс. человек | |

| р. Миссисипи | Погибло 600 человек, более 1 млн. человек лишились крова | |

| г. Линмут (Англия) | Бедствие носило национальный масштаб | |

| р. Хуанхэ (Китай) | Погибло 2 млн. человек | |

| г. Бильбао (Испания) | Погибло 50 человек |

Наиболее разрушительные наводнения в России:

| Год | Место наводнения | Последствия наводнения |

| Новгородская, Псковская земли | ||

| Петербург | Погибло от 200 до 600 человек, 3600 голов скота. Разрушено 462 дома. | |

| Петербургская, Архангельская, Новгородская, Тверская, Псковская губернии | ||

| реки Ока, Волга, Днепр | ||

| Ленинград | ||

| Дальний Восток | Затоплено 160 населенных пунктов, в т.ч. г. Зея и г. Благовещенск | |

| Каспийское море | Затоплены города Каспийск, Махачкала, Судак | |

| р. Кубань | Затоплено 500 тыс. га освоенных земель | |

| Башкирия, Свердловская область | Затоплено 390 населенных пунктов, города Пермь, Киров Уфа, Кунгур | |

| Приморский край | ||

| 1993-94 | Читинская, Иркутская, Ростовская области, Башкортостан, Калмыкия | |

| Алтайский край | ||

| 1998, 1999 | р. Лена, Якутия |

Широко распространенные в России наводнения относятся к стихийным гидрологическим явлениям, связанным с повышением уровня воды в водоемах и водотоках. Наводнения периодически наблюдаются на большинстве рек нашей страны и занимают первое место в ряду стихийных бедствий по повторяемости, площади распространения и суммарному среднему годовому материальному ущербу. В пределах России преобладают наводнения, вызванные половодьями или паводками.

Половодье– фаза водного режима реки, ежегодно повторяющаяся в данных климатических условиях в один и тот же сезон, характеризующаяся наибольшей водностью, высоким и длительным подъемом уровня воды и вызываемая снеготаянием или совместным таянием снега и ледников (ГОСТ 19179-73). Вызывается главным источником питания рек: на равнинных реках умеренного климата – снеготаянием (весеннее половодье); на реках, берущих начало в высокогорьях, — таянием снега и ледников (летнее половодье); в областях муссонного климата – летними дождями; в тропическом поясе – весенними и осенними зенитальными дождями, выпадающими, когда солнце стоит вблизи зенита.

Паводок– фаза водного режима реки, которая может многократно повторяться в различные сезоны года, характеризующаяся интенсивным, обычно кратковременным увеличением расходов и уровней воды и вызываемая дождями или снеготаянием во время оттепелей (ГОСТР22.0.03-95).

Основным характеристическим критерием наводнения является максимальный уровень воды за время его действия. Существенной характеристикой наводнения является также повторяемость величины максимального уровня воды, определяемый числом лет, за который эта величина оказывается превзойденной. Другими важными характеристиками наводнения являются площадь и продолжительность затопления местности, а также скорость подъема уровня воды при наводнении.

При весеннем половодье величины максимального уровня и максимального расхода воды зависит от следующих факторов:

· запасов воды в снежном покрове (снегозапасов) перед началом весеннего таяния;

· количество атмосферных осадков в период снеготаяния и половодья;

· осенне-зимнего увлажнения почвы к началу снеготаяния;

· глубины промерзания почвы к началу снеготаяния;

· наличия и толщины ледяной корки на почве;

· сочетания волн половодья крупных притоков бассейна;

· озерности, заболоченности и лесистости бассейна.

При паводке к факторам, влияющим на увеличение максимального уровня и максимального расхода воды, относятся:

· количество, интенсивность и продолжительность атмосферных осадков;

· площадь территории, на которую впали атмосферные осадки (площадь охвата);

· величины уклонов рек;

· наличие и глубина залегания вечной мерзлоты.

В зависимости от масштаба, повторяемости и наносимого суммарного материального ущерба наводнения бывают низкие, высокие, выдающиеся и катастрофические.

Низкие (малые) наводнения наблюдаются в основном на равнинных реках и имеют повторяемость примерно один раз в 5 — 10 лет. При этом затапливаются менее 10% сельскохозяйственных угодий, расположенных в низких местах. Эти наводнения наносят незначительный материальный ущерб и почти не нарушают ритма жизни населения.

Высокие (большие) наводнения сопровождаются значительным затоплением, охватывают сравнительно большие участки речных долин и иногда существенно нарушают хозяйственный и бытовой уклад населения. В густонаселенных районах высокие наводнения нередко приводят к необходимости частичной эвакуации людей, наносят ощутимый материальный и моральный ущерб. Они происходят один раз в 20 – 25 лет. При этом затапливается примерно 10 – 15% сельскохозяйственных угодий, преимущественно сенокосы и пастбища.

Выдающиеся наводнения охватывают целые речные бассейны. Они парализуют хозяйственную деятельность населения и резко нарушают бытовой уклад людей, наносят большой ущерб. При этом возникает необходимость массовой эвакуации населения и материальных ценностей из зоны затопления и защиты наиболее важных объектов экономики. Такие наводнения повторяются один раз в 50 – 100 лет. Затапливается в этом случае 50 – 70% сельскохозяйственных угодий – основные сенокосно-пастбищные угодья и половина пахотных земель поймы. Начинается затопление городов и населенных пунктов.

Катастрофические наводнения вызывают затопления обширных территорий в пределах одной или нескольких речных систем. При этом в зоне затопления полностью парализуется производственная и хозяйственная деятельность, временно полностью изменяется жизненный уклад населения. Такие наводнения приводят к огромным материальным убыткам и гибели людей. Они случаются не чаще одного раза в 100 – 200 лет или еще реже. Затапливается более 70% сельскохозяйственных угодий, населенные пункты, промышленные предприятия, дороги и инженерные коммуникации.

В отличие от землетрясений, наводнения прогнозируются с достаточной степенью точности. Для прогнозирования наводнений используется гидрологический прогноз.Под гидрологическим прогнозом наводнений понимается научно обоснованное предсказание развития, характера и масштабов наводнений. Современная гидрология пока не располагает возможностью рассчитывать эти явления с большой точностью. Масштабы наводнений, вызываемых весенне-летними или летне-осенними паводками, могут прогнозироваться за месяц и более, нагонные наводнения — за несколько часов (суток). При значительном времени предупреждения наводнения осуществляются мероприятия по подготовке и проведению заблаговременной эвакуации населения и вывозу материальных ценностей из районов возможного затопления.

Эвакуация из зон возможного затопления объявляется специальным распоряжением чрезвычайной комиссии по борьбе с наводнениями. О начале и порядке эвакуации населения оповещается по местным радиотрансляционным сетям и месткому телевидению. Сообщаются места развертывания, сборных эвакопунктов, сроки явки на них, маршруты пешей эвакуации, а также другие сведения в зависимости от обстановки, ожидаемых масштабов бедствия и времени упреждения. Эвакуация производится в ближайшие населенные пункты, находящиеся вне зоны затопления. Для предотвращения или уменьшения последствий катастрофического затопления заблаговременно подготавливается необходимое количество плавсредств.

Последствия наводнений.При наводнении происходит быстрый подъем воды и затопление прилегающей местности. Затопление населенных пунктов, сооружений, коммуникаций, сельскохозяйственных угодий, природных комплексов в результате воздействия воды и быстрого течения имеет для этих объектов, хозяйства и населения значительные отрицательные последствия. В ходе наводнения гибнут люди, сельскохозяйственные и дикие животные, разрушаются или повреждаются здания, сооружения, коммуникации, утрачиваются другие материальные и культурные ценности, прерывается хозяйственная деятельность, гибнет урожай, смываются или затапливаются плодородные почвы, изменяется ландшафт.

Вторичными последствиями наводненийявляются утрата прочности различного рода сооружениями в результате размыва и подмыва, перенос водой вылившихся из поврежденных хранилищ вредных веществ и загрязнение ими обширных территорий, осложнение санитарно-эпидемической обстановки, заболачивание местности.

Масштабы последствий наводнения зависят от высоты и продолжительности стояния опасных уровней воды, скорости водного потока, площади затопления, сезона, плотности населения и интенсивности хозяйственной деятельности на затопленной местности, своевременности и достоверности прогноза данного наводнения, наличия защитных гидротехнических сооружений и конкретных мер подготовки к наводнению, уровня организованности и подготовки к действиям в условиях наводнения руководящего состава, персонала предприятий и организаций, аварийно-спасательных служб и населения. В обобщенном виде последствия наводнения выражаются через показатели материального и финансового ущерба. По удельному материальному ущербу наводнения уступают лишь землетрясениям. Материальный ущерб наводнения оценивается количеством единиц разрушенных, поврежденных, вышедших из строя объектов и предметов, а также в денежном выражении, Удельный материальный ущерб исчисляется в рублях в пересчете на один гектар затопленной площади. Потери среди населения оцениваются числом погибших, пострадавших, пропавших без вести.

Стихийные явления, какими являются наводнения или катастрофическое затопление водой населенных пунктов на больших территориях, накладывают свои особенности на тактику деятельности здравоохранения и использования медицинских сил и средств. В данном случае имеют значение прежде всего масштабы территории затопления и тот факт, что большое количество населения оказывается без крова, без питьевой воды и продуктов питания, подвергается воздействию холодной воды, ветра и других метеорологических факторов. Эффективность оказания медицинской помощи пострадавшему населению и использование сил и средств здравоохранения значительно повышается при выделении на затапливаемой территории четырех зон катастрофического топления (ЗКЗ) в зависимости от скорости течения воды, высоты затапливаемой волны и расстояния населенного пункта от гидросооружения, опасного явления (тайфуна, цунами, сильного волнения моря, половодья и др.).

Первая зона катастрофического затопления примыкает непосредственно к гидросооружению или началу природного явления и простирается на 6—12 км, высота волны может достигать нескольких метров. Волна характеризуется бурным потоком воды со скоростью течения 30 и более км/час. Время прохождения волны — 30 мин.

Вторая — зона быстрого течения 1.5—20 км/чае, Протяженность этой зоны может быть 15—20 км. Время прохождения волны 50—60 мин.

Третья — зона среднего течения со скоростью 10—15 км/час и протяженностью до 30—50 км. Время прохождения волны 2—3 часа.

Четвертая — зона слабого_течения (разлива). Скорость течения может достигать 6—10 км/час. Ее протяженность будет зависеть от рельефа местности и может составить 36—70 км от гидросооружения или места начала природного явления. Величина и структура потерь будет изменяться в зависимости от плотности населения в зоне затопления, своевременности оповещения, расстояния населенного пункта от места начала наводнения и расположения медицинских учреждений, высоты затопляющей волны и времени ее прохождения, температуры воды и окружающего воздуха, времени суток и других особенностей.

Для ликвидации медицинских последствий катастрофических затоплений местные органы здравоохранения заблаговременно разрабатывают планы медицинского обеспечения населения, проживающего в зонах возможных наводнений или катастрофических затоплений.

Рекомендации населению по действиям при угрозе и во время наводнений. Жители зон регулярно повторяющихся наводнений должны быть заранее проинформированы об этой опасности, обучены и подготовлены к действиям при угрозе и во время наводнения. С получением прогноза наводнения осуществляется оповещение населения через сеть радио-телевизионного вещания. В сообщении об угрозе наводнения, кроме гидрометеоданных, указываются ожидаемое время затопления, границы затапливаемой по прогнозу территории, порядок действий населения тех или иных населенных пунктов при наводнении, в том числе и порядок эвакуации.

Все граждане перед эвакуацией для защиты своего дома (квартиры) и имущества должны выполнить следующие операции:

- отключить воду, газ и электричество;

- потушить горящие печи отопления;

- перенести на верхние этажи зданий (чердаки) ценные предметы и вещи;

- убрать в безопасные места сельскохозяйственный инвентарь;

- обить (при необходимости) окна и двери первых этажей домов досками или фанерой.

При получении предупреждения о начале эвакуации эвакуируемый должен быстро собрать и взять с собой:

· паспорт и другие необходимые документы, помещенные в непромокаемый пакет;

· деньги и ценности;

· комплект верхней одежды и обуви по сезону;

· постельное белье и туалетные принадлежности;

· трехдневный запас продуктов питания.

Всем эвакуируемым необходимо прибыть к установленному сроку на эвакуационный пункт для регистрации и отправки в безопасный район. В зависимости от сложившейся обстановки эвакуация населения проводится специально выделенным для этих целей транспортом или пешком. По прибытии в конечный пункт эвакуации проводится регистрация и организуется отправка эвакуируемых в места размещения временного проживания.

При внезапном наводнении необходимо как можно быстрее занять ближайшее безопасное возвышенное место и быть готовым к организованной эвакуации по воде с помощью различных плавсредств или пешком по бродам. В такой обстановке не следует поддаваться панике, надо не терять самообладания и принять меры, позволяющие спасателям своевременно обнаружить наличие людей, отрезанных водой и нуждающихся в помощи. В светлое время суток это достигается вывешиванием на высоком месте белого или цветного полотнища, а в ночное время — подачей световых сигналов.

До прибытия помощи люди, оказавшиеся в зоне затопления, должны оставаться на верхних этажах и крышах зданий, деревьях и других возвышенных местах. В безопасных местах следует находиться до тех пор, пока не спадет вода и не минует опасность наводнения. Обычно пребывание людей в зоне затопления длится до спада воды или прихода помощи со стороны спасателей, имеющих надежные средства эвакуации в безопасный район. Самоэвакуация населения на незатопленную территорию проводится в случаях неоходимости оказания неотложно медицинской помощи пострадавшим, израсходования или отсутствия продуктов питания, угрозе ухудшения обстановки или в случае утраты уверенности в получении помощи со стороны. Для самоэвакуации по воде применяются личные лодки или катера, плоты из бревен и других подручных материалов.

После спада воды следует остерегаться порванных и провисших электрических проводов. Информацию об этих повреждениях, а также о разрушении водопроводных, газовых или канализационных магистралей немедленно сообщить в соответствующие коммунальные службы и организации. Попавшие в воду продукты категорически запрещается применять в пищу до проведения проверки представителями санитарной инспекции. Запасы питьевой воды перед употреблением должны быть проверены, а имеющиеся колодцы с питьевой водой осушены путем выкачивания из них загрязненной воды.

Перед входом в домследует убедиться, что их конструкции не претерпели явных разрушений и не представляют опасности для осмотра. Прежде чем войти в помещение, необходимо его проветрить, открыв входные двери или окна. При осмотре здания не рекомендуется применять спички или светильники в качестве источника света из-за возможного присутствия газа в воздухе, а использовать для этих целей электрические фонари на батарейках. До проверки специалистами состояния электрической сети нельзя пользоваться источниками электроэнергии для освещения или иных нужд. Просушку зданий следует производить путем открывания всех дверей и окон с одновременной уборкой всего влажного мусора и избыточной влаги.

Основное направление борьбы с наводнениями состоит в уменьшении максимального расхода воды в реке путем перераспределения стока во времени (посадка лесозащитных полос, распашка земли поперек склонов, сохранение прибрежных водоохранительных полос растительности, террасирование склонов и т.д.). Для ликвидации опасности образования заторов производится спрямление, расчистка и углубление отдельных участков русла реки, а также разрушение льда взрывами за 10-15 дней до ее вскрытия. Заторы льда при толщине его скоплений не более 3-4 м также ликвидируются с помощью речных ледоколов. Определенный эффект дает также устройство прудов, запаней и других емкостей в логах, балках и оврагах для перехвата талых и дождевых вод. Для средних и крупных рек единственное радикальное средство – это регулирование паводочного стока с помощью водохранилищ.

Одной из причин возникновения наводнений может стать ветровой нагон воды в устья и дельты рек. Совместные «усилия» волн, ветра, осадков приводят к затоплению прибрежных территорий, разрушению находящихся там сооружений, гибели посевов. После спада воды происходит проседание зданий, земли, засоление почвы. Такие наводнения называются нагонными. Для защиты от наводнений широко применяется давно известный способ – устройство дамб. Наводнение является одной из важнейших проблем Санкт-Петербурга и Ленинградской области: 220 раз вода в Неве поднималась на 210 см, 67 раз — до 300 см, трижды — свыше трех метров. Особенно разрушительными явились наводнения 1777, 1824 и 1924 годов. В нагонном наводнении 1824 года повернувшая вспять р. Нева затопила г. Ленинград, вода поднялась на 4,10 метра над ординаром у Горного института. Под водой оказались Васильевский остров, Петроградская сторона и некоторые другие районы города, которому был нанесен огромный материальный ущерб, погибло около 200 человек. Причиной нагонного наводнения послужили ветры и циклоны, возникшие над Балтийским морем.

Источник