- Русские народные праздники и обряды. Летние народные праздники в России

- История возникновения

- Этапы развития

- Значимость народных праздников

- Как элемент возрождения духовности

- Оглянуться в прошлое и вернуть в настоящее

- Что общего имели народные гуляния?

- Народный календарь

- Зимние праздники

- Весенние праздники

- Летние праздники

- Осенние праздники

- В сердце у каждого.

Русские народные праздники и обряды. Летние народные праздники в России

Вся жизнь человека подразделена на будни и дни отдыха от трудов насущных. Существуют еще праздничные дни, когда народ не просто отдыхает, но веселится, танцует и поет, совершает ритуальные действа, связанные с тематической составляющей.

Исторически сложилось так, что календарь объединяет в себе церковные и народные праздники. В чем их отличие и единство, когда они зародились и как празднуются сегодня?

История возникновения

В уже забытые языческие времена люди чтили природу, справедливо считая ее своей матерью и кормилицей. Они поклонялись солнцу и просили его согреть их теплом. Они возвышали воду и уговаривали ее подарить им много рыбы для пропитания. Люди поклонялись небу и просили его напоить землю для хорошего урожая. Они чтили матушку-землю и просили ее о щедрости и изобилии. Языческим богам приносились богатые жертвы, возносились молитвы и благодарения, ритуальными танцами люди старались привлечь их благосклонность.

Обращались к божествам с торжественностью, почитанием и страхом. Боясь прогневить их суетой и недостаточным вниманием, древние славяне готовились к ритуалам заранее и отводили для этого не только целые дни, но иногда целые недели, если вопрос был уж очень важным. Эти традиции были сакральными ценностями общины, передавались из поколения в поколение.

Интересно, что в старину не выделялись народные детские праздники, поскольку их главной идеей было мифологическое олицетворение природных сил, они носили магический характер и были призваны обеспечить благополучие общины.

Этапы развития

Первый перелом произошел в 988 году, когда князь Владимир окрестил Русь. Это эпохальное по значимости деяние изменило календарь и характер языческих обрядов. Народные праздники, носившие магический характер и направленные в основном на получение хорошего урожая, богатого приплода домашнего скота, стали постепенно вытесняться церковными праздниками, основой которых стало восхваление единого Бога, получение прощения и милости свыше.

Дальнейшее углубление разделения народных и церковных традиций обусловлено появлением и быстрым ростом городов. Когда ремесленничество и мануфактура стали основой благополучия горожан, еще дальше в тень отступили народные праздники и обряды, тесно связанные с земледельческим календарем.

Вторым переломным моментом в истории развития этой составляющей культуры стали преобразования Петра 1, когда в массы активно внедрялись европейские традиции.

Крушение самодержавия наложило очередной отпечаток на праздничный русский календарь. В этот сложный период смены эпох язычество отодвинулось в самые отдаленные части России. Теперь только в глубинках на северо-востоке (в отдельных этнических группах) сохранились народные праздники. История их видоизменила, и сегодня они отличаются от обрядов древних славян.

Значимость народных праздников

Сама природа заложила в каждого из нас органическую потребность чередования рабочих будней с днями отдыха. Яркие и оптимистичные народные праздники — прекрасная база не только для морального и физического расслабления, но и источник самовыражения, возможность духовного единения, рождения сплоченности.

Накопившаяся энергия требует выхода, выплеснуть ее можно по-разному. Наихудшие варианты: устроить бесшабашные дискотечные танцы, безобразную вечеринку с легкими наркотиками и спиртным. Но насколько лучше провести народное гулянье с красиво одетыми людьми, хороводами и песнями, с традиционными игрищами или тайными гаданиями.

Как элемент возрождения духовности

Русские народные праздники не только красивы и веселы, они наполнены смыслом и духовностью, тематическое содержание каждого несет идейную нагрузку, что особенно важно для молодежи. Такая форма досуга ставит личность в условия активной духовной деятельности, ее функцией становится не только культурно-творческая, но и развивающая или информационно-просветительская работа.

Атмосфера общности, единого корня и приобщение к народным сакральным ценностям способствуют формированию национальной гордости и патриотизма.

Оглянуться в прошлое и вернуть в настоящее

Сегодня народные праздники России в их естественном виде — экзотика. Только в сельских глубинках, которые еще не поглощены массовой урбанизацией, можно отыскать живой фольклор. С целью сохранения славянской самобытности, уважения культурных традиций, бережного отношения к матушке-природе и пропаганды здорового образа жизни ведется активная работа возрождения забытых культовых гуляний наших предков.

Массовые мероприятия организовываются согласно летописным преданиям. Люди с удовольствием берут участие в красочном действе, которое имеет под собой исключительно исторически подлинную основу. Креатив и современная интерпретация в данном случае проигрывают, народные праздники в технологической аранжировке теряют исключительную самобытность, мифологическую таинственность и сакральность, что и составляет их главную изюминку.

Что общего имели народные гуляния?

Праздники славян, вне зависимости от тематики и времени года, были наделены общими чертами:

- Налагалось вето на любую тяжелую работу — запрещалось пахать, сеять, косить, колоть дрова, строить, мастерить, рукодельничать.

- Избы чисто мелись, ссоры не допускались, всякая вражда прекращалась.

- Нельзя было жаловаться или приносить дурные вести, говорить разрешалось только о радостном и приятном. За нарушение этого правила полагались розги.

- Одеваться нужно было нарядно.

- Готовили богатое угощение. Наши предки верили, что веселье и сытость рождают особую энергетику. А она войдет в землю, небо и воду, которые вернут ее хорошим дождем и богатым урожаем.

А какие народные праздники обходились без гуляний, песен и хороводов, без ряженых и магии?

Сегодня древнейшие традиции язычества нисколько не устарели. Они, пройдя сквозь временные пласты, органично влились в правила христианских празднеств. Православная Церковь в особые дни запрещает прихожанам работать, ругаться и скорбеть. В эти дни принято нарядно одеваться, песнями восхвалять Бога, накрывать богатые столы и делиться с ближними. Языческие магические действа трансформировались в христианские обряды.

Народные праздники России и церковные традиции так тесно переплелись, что даже по календарю многие праздники совпадают — Рождество Богородицы, Покрова, Крещение, Благовещение и другие.

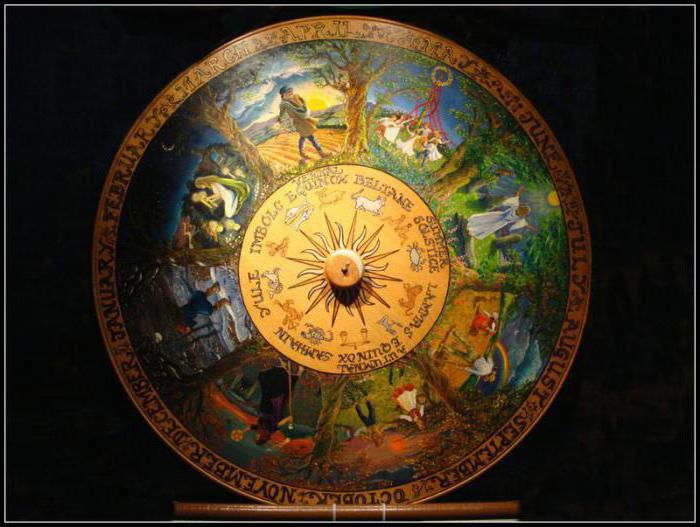

Народный календарь

Старославянские племена справляли такие гуляния (по новому стилю):

- 6-7 января — Коляда.

- 7-19 января — Святки.

- 15 февраля — Сретение.

- Конец февраля — начало марта — Масленица. Дата начала праздника «плавает», она связана с лунным календарем, начинается за 8 недель до первого весеннего полнолуния.

- 22 марта — Сороки.

- 7 апреля — Благовещение.

- Первое воскресенье после Пасхи — Красная горка.

- 22 мая — Ярило.

- В ночь с 23 на 24 июня — Ивана Купала.

- 8 июля — день Петра и Февронии.

- 29 июля — Афиноген.

- 2 августа — Ильин день.

- 28 августа — Спожинки.

- 31 августа — Флора и Лавра.

- 14 сентября — Семен Летопроводец.

- 27 сентября — Воздвижение.

- 26 октября — Большие Осенины.

- 9 декабря — Юрьев день.

В списке не учтены церковные обрядовые дни. Это народный праздник Троица, а также Спас, Рождество, Пасха, Вознесение Господне и другие, которые не являются исконно языческими.

Зимние праздники

В Юрьев день отмечали полное успокоение от осенних трудов. Народ говорил, что в этот день и медведь в берлоге засыпает.

Коляда имеет исконно языческое происхождение и связана с зимним солнцестоянием. В этот день зима поворачивалась на лето. Участники обряда колядовали — распевали песни, желали всем богатого урожая и приплода в будущем году, здоровья и сил. Колядников ждали и угощали в каждом доме.

Святки — продолжение Колядок. Костюмы, посевание, песни, веселье, застолье, гадания, магия — всем этим перенасыщена праздничная неделя.

В Сретение отмечали встречу зимы с весной.

Масленица — один из самых ярких зимних славянских праздников. Длился целую неделю, в которую громко и весело прощались с зимой. На протяжении 7 дней хозяйки пекли блины и угощали ими всех вокруг. Ряженые ходили по улицам, играли на музыкальных инструментах и пели, народ катался на санках и в санях, устраивались зимние забавы. Кульминацией было сжигание соломенного чучела Масленицы на костре и рассеивание пепла по полям.

С 6 января и до самой Масленицы в старину продолжались Свадебные недели. Этот период считался лучшим для сватовства и свадеб.

Весенние праздники

В Сороки день равняется ночи. Прилетают птицы: зяблик — к стуже, жаворонок — к теплу, чайка — быстро лед сойдет, увидел скворца — весна у крыльца. Древние славяне пекли из теста фигурки птиц, пели веснянки, закликали «красную» весну.

Благовещение — весна окончательно поборола зиму.

В Красную горку радовались приходу весны, полному пробуждению природы.

Ярило — бог Солнца. Считалось, что он придает храбрости и сил, дарит жизнь и счастье.

Летние праздники

Ивана Купала — удивительный праздник. Отмечался ночью. Гуляющие жгли священные костры, прыгали через огонь, водили хороводы, плели красочные венки и пускали их по воде «плыть к суженому и долю указать». Символ праздника — цветок иван-да-марья. Из глубины веков до нас дошла легенда, что в ночь на Ивана Купала расцветает папоротник, указывая место спрятанных кладов.

Многие летние народные праздники тесно связаны с сельскохозяйственным календарем. Например, в день Петра и Февронии проводились купальные игры, по берегам водоемов устраивались пиры и веселые народные гулянья. Считалось, что в этот день надо провести первый покос, тогда и сена будет вдоволь. Если шел дождь, то ждали богатого сбора меда. Афиноген знаменовал собой начало жатвы. Первый сноп хранили в избе как оберег.

В Ильин день начинает зима с летом бороться, после обеда реки стынут — купаться больше нельзя.

В Спожинки коллективно праздновали конец жатвы.

По легенде, Флор и Лавр — покровители всех домашних животных, в особенности лошадей. В этот день проводили магические обряды для хорошего приплода и от падежа скота. Лошадей купали, расчесывали им гриву, угощали отборным сеном и овсом, освобождали от любой работы.

Осенние праздники

Семен Летопроводец провожал лето и встречал осень. В этот день принято было справлять новоселье, считалось, жизнь будет счастливой. Народные приметы: на Семена прогремит последняя гроза, не убран урожай — считай пропал, улетают гуси — жди ранней зимы.

На Воздвижение язычники провожали последних птиц. Природа успокаивалась, матушка-земля отдыхала.

Сергий Радонежский — праздник, в который рубили и квасили капусту, веселились и начинали ждать первый снег.

Покрова — в языческие времена этот праздник знаменовал окончательный приход холодов. Славяне жгли свои старые лапти, соломенные постели и просили у природы помощи пережить зиму. Если снег уже покрыл поля, то ждали богатого урожая.

Большие Осенины — празднование сбора даров земли.

В сердце у каждого.

Этническая и историческая память народа хранит древние языческие верования и обряды. Именно память предков на подсознательном уровне заставляет нас верить в приметы:

- Пришел Спас — готовь рукавицы про запас.

- Какая погода на Покров — такая будет и зима.

- На Казанскую небо плачет — к скорой зиме.

- Коли на Крещение холодно и ясно — лето будет засушливым, коли пасмурно — жди урожая.

- На Сидора холодно и тоскливо — лето будет дождливо.

- На пестрой неделе кто женится — к тому всякая беда клеится.

- В Свадебную неделю жениться — с добром породниться.

Все русские народные праздники очень самобытны. Славянской душе близки веселые хороводы, прыжки через костер, снежные забавы, посиделки с песнями — задорными и печальными, задушевными. Еще Гоголь писал: «Какой русский не любит быстрой езды?» И сегодня в гулянья очень популярна разудалая езда на санях, запряженных русской тройкой!

Источник