6 Нагрузки от судов (плавучих объектов) на гидротехнические сооружения

«СП 38.13330.2018. Свод правил. Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения (волновые, ледовые и от судов). СНиП 2.06.04-82*» (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 16.08.2018 N 531/пр) (ред. от 15.12.2021)

6 Нагрузки от судов (плавучих объектов) на гидротехнические сооружения

6.1 При расчете воздействий на гидротехнические сооружения от судов (плавучих объектов) необходимо определять:

нагрузки от ветра, течения и волн на плавучие объекты;

нагрузки от навала пришвартованного судна на причальное сооружение при действии ветра, течения и волн;

нагрузки от навала судна при его подходе к портовому причальному сооружению;

нагрузки от натяжения швартовов при действии на судно ветра, течения и волн;

размывающее действие от винтов судовых движителей.

Расчетные повторяемости внешних воздействий на акватории порта должны приниматься в зависимости от продолжительности стоянки судов и обусловленного ими типа швартовной системы (таблица 7).

Условия эксплуатации швартовно-отбойных систем

Особенности эксплуатационных условий швартовно-отбойных систем

Наименование внешних воздействий

Длительно эксплуатируемые швартовно-отбойные системы стационарных и плавучих причалов морских портов

Проведение различных технологических операций по обслуживанию (снабжению) судна у погрузочных, топливных причалов и т.п. Стоянка допускается только в благоприятных погодных условиях. При прогнозе ухудшения погоды судно отходит от причала

Исходя из технических возможностей конкретного судна и причала, но не менее одного раза в год

Стоянка судна в штормовых условиях у специализированных (погрузочных, топливных и т.п.) и стояночных причалов

Разовая непрерывная стоянка судна у причала до трех месяцев без возможности отвода от причала

Многократные стоянки судов у причалов, судостроительных и судоремонтных заводов и т.п. до трех месяцев или непрерывная стоянка у причала до 1 — 2 лет без возможности отвода от причала

Непрерывная стоянка плавучего объекта более двух лет без возможности отвода с места стоянки (корабли-музеи, плавучие теплоэлектростанции, в том числе атомные, плавучие доки и т.п.)

Кратковременно эксплуатируемые швартовно-отбойные системы при проведении морских операций

Проведение морских операций, ограниченных по погодным условиям: длительностью до трех суток; длительностью более трех суток при обеспечении возможности их прерывания и отвода судов и плавучих объектов в защищенное место

Исходя из технических возможностей судов, плавучих объектов и оборудования, используемых при проведении морской операции, но не менее одного раза в год

Проведение морских операций, неограниченных по погодным условиям, при длительности операции до одного месяца без возможности прерывания операции и отвода судов в защищенное место

Проведение морских операций, неограниченных по погодным условиям при длительности операций свыше одного месяца

При соответствующем обосновании расчетная повторяемость внешних воздействий принимается в соответствии с расчетным периодом повторяемости для причального сооружения заданного класса.

<**>Меньшее значение повторяемости внешних воздействий (один раз в пять лет) принимается при проведении морской операции на открытых акваториях на удалении от других объектов, а большее (один раз в 10 лет) — при проведении морской операции поблизости от других сооружений.

6.2 При расчете гидротехнических сооружений на действие нагрузок, передающихся от плавучих объектов на палы, корневые части причалов и анкерные опоры (для принятого числа, калибра и длины связей, значений натяжения связей в первоначальном состоянии, массы подвесных грузов и мест их закрепления), необходимо определять:

горизонтальные и вертикальные нагрузки на сооружения и анкерные опоры;

наибольшие усилия в связях;

перемещения плавучих объектов.

Примечание — На морях с приливами и отливами определение усилий в элементах раскрепления следует производить при самом высоком и самом низком уровнях воды.

6.3 Нагрузки на анкерные опоры, усилия в связях и перемещения плавучих объектов необходимо определять с учетом динамики действия волн, при этом соотношения периодов свободных и вынужденных колебаний плавучих объектов должны приниматься из условия недопущения резонансных явлений.

Нагрузки от ветра, течения и волн на плавучие объекты

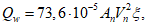

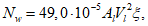

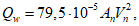

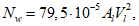

6.4 Расчетные значения поперечной Qw, кН, и продольной Nw, кН, горизонтальных составляющих силы воздействия ветра на плавучие объекты следует определять по формулам:

для судов и плавучих причалов с пришвартованными судами

(31)

(32)

(33)

(34)

где An и Al — соответственно боковая и лобовая надводные площади парусности (силуэтов) плавучих объектов, м 2 ;

Vn и Vl — соответственно поперечная и продольная составляющие скорости ветра м/с, в порывах с осреднением 1 мин, повторяемость которых принимается в соответствии с таблицей 7;

1 При определении ветрового воздействия на пришвартованное судно (плавучий объект) с учетом пульсации ветра необходимо рассматривать такое сочетание скорости и направлений ветра, отклоняющихся до +/- 30° от оси судна или нормали к ней, которое обусловливает наибольшее значение нагрузки Qw или Nw.

2 Площади парусности следует определять с учетом площадей экранирующих преград, расположенных с наветренной стороны (приложение И).

3 Значение скорости ветра с осреднением 1 мин определяется по ГОСТ Р 57148-2016 (А.7.3) .

Наибольший горизонтальный размер силуэта плавучего объекта, м

Коэффициент

6.5 Расчетные значения поперечной Qc, кН, и продольной Nc, кН, горизонтальных составляющих силы от воздействия течения на плавучие объекты следует определять по формулам:

(35)

(36)

где Al и An — соответственно боковая и лобовая подводные площади парусности плавучих объектов, м 2 ;

Cl, Cn — обобщающие коэффициенты продольной и поперечной силы воздействия течения, определяемые с учетом соотношения осадки плавучего объекта и глубины воды (приложение К);

Vn и Vl — поперечная и продольная составляющие скорости течения, м/с, принимаемые в соответствии с таблицей 7.

6.6 Расчетные значения поперечной Q, кН, и продольной N, кН, горизонтальных сил от воздействия волн на плавучие объекты следует определять по формулам:

(37)

(38)

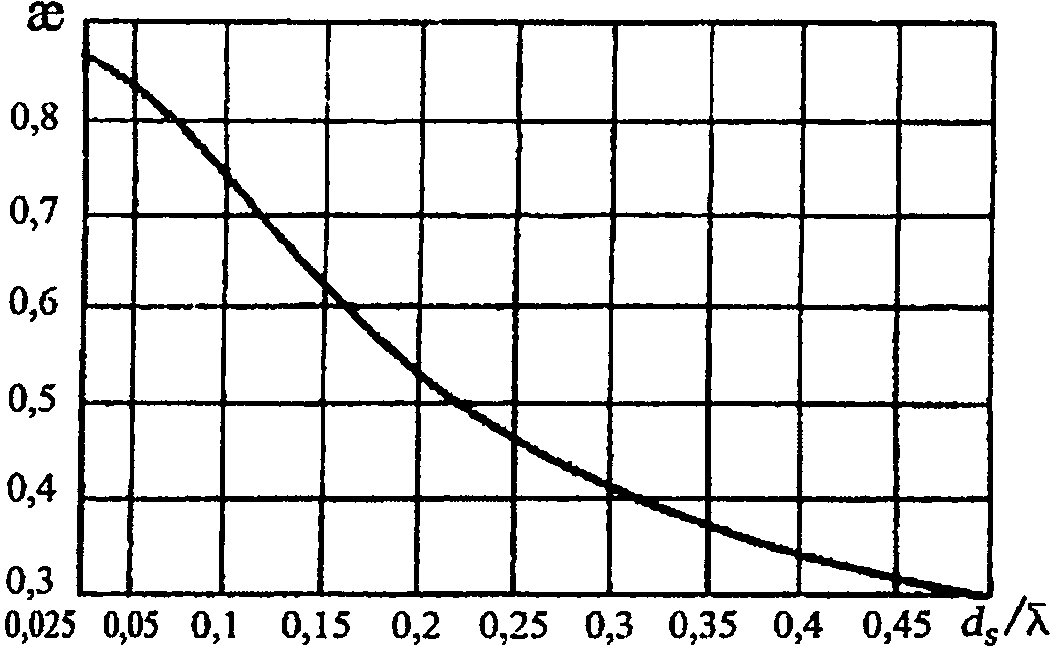

где — коэффициент, зависящий от осадки ds, м, плавучего объекта; принимается по графику на рисунке 15;

— коэффициент, принимаемый по таблице 9, в которой al — наибольший горизонтальный размер продольного силуэта подводной части плавучего объекта, м;

h — высота волны обеспеченностью 5% в системе;

An и Al — обозначения см. в 6.4.

Коэффициент

Рисунок 15 — График значений коэффициента

Нагрузки от навала пришвартованного судна на сооружение

6.7 Нагрузку от навала пришвартованного судна на сооружение q, кН/м, под действием ветра, течения и волн следует определять по формуле

(39)

где ld — общая длина участков контакта судна с сооружением, м;

Qtot — поперечная сила от суммарного воздействия ветра, течения и волн, кН, определяемая согласно 6.4 — 6.6:

Qtot = Qw + Qc — в случае, если высота волн обеспеченностью 5% не превышает допускаемые при стоянке значения по таблице 10;

Qtot = Qw + Qc + Qe — в случае, если высота волн обеспеченностью 5% превышает допускаемые при стоянке значения по таблице 10.

Примечание — Для причального фронта, образованного несколькими опорами или палами, распределение нагрузки от пришвартованного судна следует принимать только на те из них, которые располагаются в пределах прямолинейной части борта судна.

Для уточнения волновой составляющей нагрузки на причальные сооружения от пришвартованного судна следует использовать методику, учитывающую динамический характер волнового воздействия (приложение Л).

Угол подхода фронта волн к диаметральной плоскости судна

Высота волн h5%, м, допускаемая при стоянке судна с расчетным водоизмещением W, тыс. т

Нагрузки от навала судна при подходе к сооружению

6.8 Кинетическую энергию навала судна En, кДж, при подходе его к портовому причальному сооружению следует определять по формуле

(40)

где — коэффициент, учитывающий условия швартовки и конструкцию причальных сооружений;

W — расчетное водоизмещение (масса) судна, т;

Vn — нормальная (к поверхности сооружения) составляющая скорости подхода судна, м/с.

Допускаемые значения нормальной составляющей скорости подхода Vn и коэффициента следует назначать с применением данных приложения М.

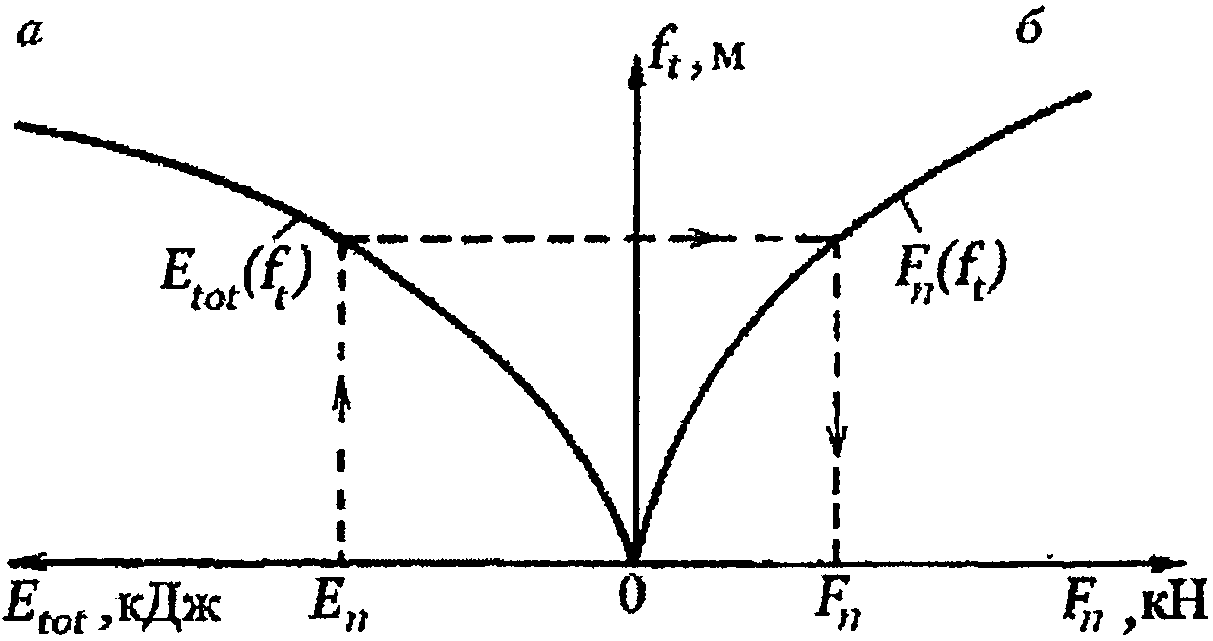

6.9 Поперечную горизонтальную силу Fn, кН, от навала судна при подходе к сооружению следует определять для заданного значения энергии навала судна En, кДж, по графикам рисунка 16, следуя по направлению штриховой линии со стрелками.

а — от энергии Etot; б — от нагрузки Fq

Рисунок 16 — Схема использования зависимостей деформаций

отбойного устройства (и причального сооружения)

ft от энергии Etot и от нагрузки Fn

Суммарная энергия деформации Etot, кДж, должна включать энергию деформации отбойных устройств Ec, кДж, и энергию деформации причального сооружения Ei, кДж; при Ec >= 10Ei величина Ei не учитывается.

Энергию деформации причального сооружения Ei, кДж, следует определять по формуле

(41)

где ki — коэффициент жесткости причального сооружения в горизонтальном поперечном направлении, кН/м.

Продольная сила Fl, кН, от навала судна при подходе к сооружению должна определяться по формуле

(42)

где

6.10 При ограничении допускаемой силы Fn на причальное сооружение максимальное допускаемое значение нормальной к поверхности сооружения составляющей скорости подхода судна Vadm, м/с, следует определять по формуле

(43)

где Etot — энергия навала, кДж, принимаемая по графикам рисунка 16 при заданном значении допускаемой силы Fn на причальное сооружение (или на борт судна);

W и — обозначения те же, что и в 6.8.

Следует учитывать, что ограничение скорости подхода к сооружению может быть обусловлено размывающим воздействием на донные отложения и/или крепление дна акватории вблизи сооружения, оказываемым потоком, возникающим за счет работы движителей судна.

Нагрузки на сооружения от натяжения швартовов

6.11 Нагрузки от натяжения швартовов должны определяться с учетом распределения на швартовные тумбы (или рымы) поперечной составляющей суммарной силы Qtot, кН, от действия на одно расчетное судно ветра и течения. Значение Qtot, кН, принимается согласно 6.4, 6.5.

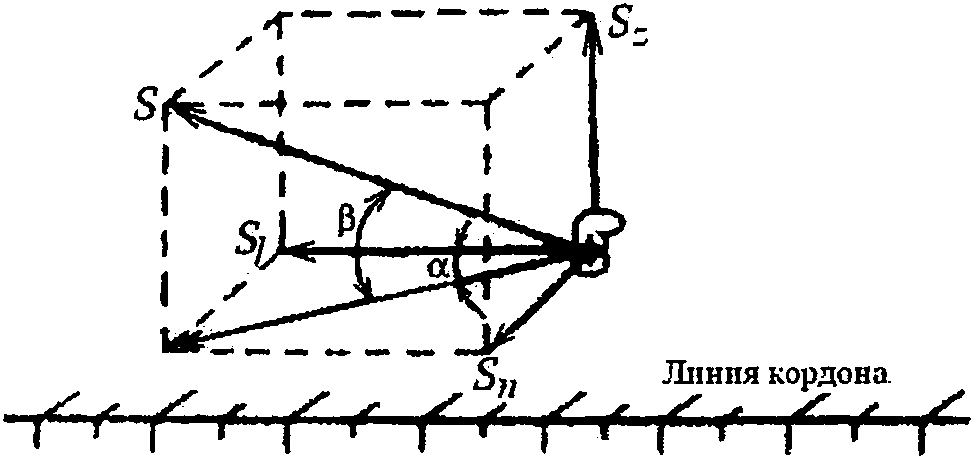

Воспринимаемую одной тумбой (или рымом) силу S, кН, на уровне козырька (рисунок 17) от всех судов, швартовы которых заведены за тумбу, а также ее поперечную Sn, кН, продольную Sl, кН, и вертикальную Sz, кН, проекции следует определять по формулам:

(44)

(45)

(46)

(47)

где n — число работающих тумб, принимаемое по таблице 11;

Рисунок 17 — Схема распределения усилия на тумбу

от натяжения швартовов

Наибольшая длина судна lmax, м

Источник