- Чукотское море и его особенности

- Географическое положение

- Рельеф дна

- Побережье

- Гидрологический режим

- Температура воды

- Фауна

- Полезные ископаемые

- Острова Чукотского моря

- Достопримечательности

- Туризм

- Любопытные факты

- ЧУКО́ТСКОЕ МО́РЕ

- Моря бассейна северного ледовитого океана чукотское природные условия

- История:

- География:

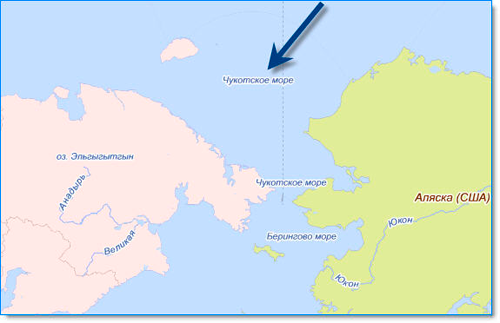

- Карта Чукотского моря:

- Климат:

- Гидрология:

- Чукотское море видео смотреть онлайн:

- Гидрохимические условия:

- Реки, впадающие в Чукотское море:

- Заливы:

- Острова:

- Крупные порты:

- Хозяйственное использование:

- Полезные ископаемые:

- Флора и фауна:

- Фотографии Чукотского моря:

- Если Вам понравился данный материал, пожалуйста, посоветуйте его своим друзьям в социальных сервисах с помощью кнопок социального обмена. При копировании материала на другие сайты ссылка на наш сайт как источник обязательна! Даже в сети можно и нужно оставаться вежливыми людьми. Для того чтобы следить за обновлениями нашего сайта и появлением на нем новых интересных материалов советуем Вам зарегистрироваться или же просто подписаться на обновления по e-mail или RSS. Ну и, конечно же, не забываем комментировать. Мы рады видеть Вас на нашем информационно-развлекательном портале о рыбалке и всем, что с ней связано megaribolov.ru! Спасибо за внимание!

Чукотское море и его особенности

Между Западом и Востоком, разделяя Старый и Новый Свет, лежит Чукотское море, омывающее берега двух великих держав – Соединенных Штатов Америки и Российской Федерации.

Географическое положение

Чукотское море разделяет Аляску и Чукотку, является пограничным морем между США и Российской Федерацией.

Когда начинаешь изучать информацию об этом море, то возникает вопрос: к какому океану относится Чукотское море? Оно относится к Северному Ледовитому океану, являясь его восточной границей. С западной стороны границы Чукотского моря проходят по острову Врангеля и проливу Лонга, отделяющему его от Восточно-Сибирского моря. На востоке через пролив соединено с морем Бофорта, а на юге граница моря проходит по Берингову проливу, которые отделяет его от тихоокеанских вод. Северная граница проходит по линии «Чукотское море–океан», весьма условно разделяя их.

Учитывая написанное выше, можно дать ответ на еще один вопрос, описывающий Чукотское море. Какой океан осуществляет с ним водообмен? Это в основном Северный Ледовитый океан, но в водообмене моря участвует также Тихий океан по Берингову проливу.

Чукотское море имеет одну из самых небольших площадей среди северных морей: его площадь составляет 589,6 квадратных километров. Это море можно назвать примером идеальных окраинных морей, т.к. практически вся территория моря лежит на материковом шельфе, а северная часть остается открытой для океана. Средняя глубина составляет 40-50 метров, самая глубокое место (около 1256 метров) находится за пределами материкового склона. Берега гористые, круто обрывающиеся в море. На российском побережье песчаные косы отделяют от моря лагуны. Береговая линия изрезана слабо, выделяют всего три больших залива: Коцебу, бухта Шишмарева и Колючинская губа. Реки, впадающие в море, маловодны и немногочисленны, наиболее крупные – Амгуэма (Чукотка) и Ноатак (Аляска). Через Чукотское море проходит часть Северного морского пути.

Рельеф дна

Морское дно по большей части ровное, лишенное резких возвышений и углублений. Это обусловлено тем, что Чукотское море лежит на материковом склоне. Дно похоже на чашу, углубляющуюся в середине. Средняя глубина составляет около 50 метров, иногда встречаются отмели с глубиной 13-16 метров.

Дно Чукотского моря прорезают два каньона: Геральда, наибольшая глубина которого 90 метров, и Барроу, максимальная глубина которого достигает отметки 160 метров. Дно в основном покрыто тонким слоем ила, гравия и песка, слои не разделены из-за постоянного перемешивания движущимися льдами и течениями. Наибольший слой осадков находится в заливе Коцебу, который, по предположению ученых, представляет собой затопленную речную систему.

Побережье

Примерно на половине российского побережья Чукотского моря протянулась череда лагун, разделенных песчаными косами, которые уходят к горам и виднеются вдали от материковых берегов. Лагуны начинаются от мыса Якан и доходят до губы Колючинской, расположенной на юго-восточном побережье страны.

Гидрологический режим

Гидрологический режим Чукотского моря определяется фактором слияния через Берингов пролив холодных арктических вод Северного Ледовитого океана с теплыми водами Тихого океана. Помимо этого, на режим влияют суровые заполярные климатические условия и плавучие льды, регулярно заплывающие с севера.

Главное течение Чукотского моря – Аляскинское, которое несет в него теплые воды из Тихого океана. В середине моря течение поворачивает в сторону американского берега моря, второстепенный поток отделяется в районе острова Лисборна и несет воды на запад.

Кроме Аляскинского, в Чукотском море есть еще одно течение, которое проходит вдоль российского побережья Чукотского полуострова. Его начало лежит в Восточно-Сибирском море, откуда оно несет ледяные арктические воды до Берингова пролива.

Зимой Чукотское море находится под влиянием Полярного и Сибирского антициклонов. В это время температура опускается до минимума (в среднем -25-28 °С), дуют несильные (6-8 м/с) ветра в разных направлениях. К конце зимы преобладающими становятся южные ветра, скорость которых ослабевает.

Летом эти антициклоны разрушаются, в северной части моря ветра приобретают преимущественно западное направление, температура воздуха прогревается до +2-8 градусов, часто идут осадки в виде дождей и мокрого снега.

Практически весь год воды Чукотского моря покрыты льдами толщиной свыше двух метров. Летом на 2-2,5 месяца южная часть Чукотского моря освобождается от ледяных оков благодаря теплым водам, приносимых Аляскинским течением.

Температура воды

В летние месяцы у южных берегов Чукотского моря, благодаря теплому Аляскинскому течению, вода прогревается до +12 градусов, но с продвижением на север температура падает, а на крайних северных окраинах, лежащих в черте вечных льдов, она не поднимается выше -1,7 градусов даже в самые теплые дни. Средняя температура моря в летний период варьируется в диапазоне +4 – +12 градусов, а зимой опускается до -2 °С на поверхности. С конца октября и до начала июня Чукотское море покрывается льдами.

Средняя соленость воды около 32 промилле, на больших глубинах она может повышаться. Воды восточной части моря соленее западных (соленость постепенно увеличивается с 28 до 33 промилле), а устьях впадающих рек сильно разбавлены пресной водой. Соленость морской воды в этих районах лежит в пределах 3-5 промилле.

Фауна

На льдинах Чукотского моря обитают белые медведи, которые относятся к одной из 5 популяций данного вида. Также на побережье и островах находятся большие лежбища тюленей и моржей. В водах обитают киты, дальневосточные наваги, арктический голец, хариус и полярная треска. Летом острова покрывают многочисленные птичьи базары, наиболее часто встречаются гуси, утки и чайки.

Полезные ископаемые

На континентальном шельфе, где находится Чукотское море, были обнаружены запасы нефти. Размер природного нефтехранилища оценивается примерно в 30 млрд баррелей. На американском побережье ведется добыча нефти и газа, а на российском пока проводится разведка месторождений. Помимо нефти и газа, здесь есть промышленные запасы россыпного золота и олова, небольшие объемы полиметаллических руд, ртути, мрамора и каменного угля, однако сложные климатические условия и отсутствие транспортной инфраструктуры делают добычу этих ископаемых экономически нецелесообразной.

Острова Чукотского моря

Самые крупные острова Чукотского моря – Врангеля, Колючин и Геральд. Все три острова принадлежат Российской Федерации.

Остров Врангеля находится примерно в 200 километрах от материкового берега, но в некоторые особо ясные дни его высокие, покрытые воздушной дымкой горные вершины видны с материка. Раньше на острове безнаказанно хозяйничали браконьеры, которые вели охоту на моржей и китов, но сейчас остров стал государственным заповедником. Здесь располагаются места размножения большого количества видов птиц, многие из которых занесены в Красную книгу мира. Также на острове находится самое большое в России лежбище моржей.

Восточнее острова Врангеля находится остров Колючин. Мест, пригодных для высадки, на этом скалистом острове нет. Единственными его обитателями являются птицы, численность которых достигает нескольких десятков тысяч.

Остров Геральд находится в 70 километрах восточнее от о. Врангеля. Этот каменистый остров представляет собой арктическую пустыню. Здесь располагаются места размножения белых медведей и некоторых видов птиц. Геральд входит в состав заповедника «остров Врангеля».

Достопримечательности

Природные достопримечательности Аляски (США): мыс Барроу – одна из крайних точек территории страны, залив Арктический, озеро Кларк, Глейшер-Бей, Катмай, Динари, Кенай-Фьордс.

Природные достопримечательности Чукотки (Российская Федерация): остров Врангеля (государственный заповедник); «Берингия» — природно-этнический парк, территория которого лежит практически на всей площади Чукотского моря; озеро Эльгыгытгын; заказники «Лебединый», «Чаунская губа», «Туманский», «Автоткууль», «Тундровый», «Омолонский» и «Теюкууль», созданные для сохранения местных флоры и фауны, а также для поддержания биологического разнообразия данного региона.

К культурным и историческим достопримечательностям Чукотского моря относят американский город Барроу и русский поселок Уэлен.

Туризм

Немногие осмелятся отправиться в экскурсию на Чукотское море, особенности климата и сложности с получением специального разрешения (т.к. по Чукотскому морю проходит граница двух государств) которого останавливают многих путешественников от поездки в данный край. Однако те, кто решит приехать сюда, могут быть уверены в том, что они получат массу незабываемых впечатлений.

Экстремальные туры в данный край в свою программу включают морскую прогулку, посещение достопримечательностей, знакомство с бытом и культурой местных жителей. Если повезет, то можно поучаствовать в празднике кита или ската, попробовать закуску, приготовленную из китового мяса (главного источника белка и витаминов в данном регионе), попрыгать на налукатаке – батуте, сшитом из тюленьих шкур. В общем, впечатлений и эмоций будет более чем достаточно.

Любопытные факты

Американский город Барроу (Аляска) находится в зоне вечной мерзлоты. В некоторых местах почва здесь промерзает на глубину около 400 метров. Этот город построен на месте эскимосского поселка Уклеагвик, который имеет более чем тысячелетнюю историю. Название этого поселка переводится как «место, в котором охотятся на полярную сову».

Американские ученые в 2012 году обнаружили в Чукотском море огромную «кляксу» фитопланктона. Примечательно то, что ранее считалось, что образование такого скопления этого вида водорослей возможно только в результате таяния ледника, однако «чукотская клякса» была обнаружена на глубине в несколько метрах ниже корки льда.

Чукотское озеро Эльгыгытгын имеет практически идеальную круглую форму. Его возраст около 3-4,5 миллионов лет, диаметр около 14 км, а глубина достигает отметки 175 метров (гораздо глубже, чем большая часть акватории Чукотского моря). Предположительно озеро представляет собой кратер древнего вулкана или воронку, образовавшуюся в результате падения крупного метеорита.

Самое восточное и самое мелкое из северных морей, покрытое вечными льдами и окутанное суровым арктическим холодом, – это Чукотское море, прекрасное в своей неповторимости и уникальности.

Источник

ЧУКО́ТСКОЕ МО́РЕ

В книжной версии

Том 34. Москва, 2017, стр. 649-650

Скопировать библиографическую ссылку:

ЧУКО́ТСКОЕ МО́РЕ, окраинное море в Сев. Ледовитом ок., между берегами сев.-вост. Азии и сев.-зап. Америки. Омывает берега России (самое вост. море в рос. секторе Сев. Ледовитого ок., Чукотский п-ов) и США (штат Аляска). Через Ч. м. проходит по 180-му меридиану линия смены дат. На западе граничит с Восточно-Сибирским м.; на севере с Арктическим бассейном, на востоке с морем Бофорта (морфологически граница не выражена, проведена по кратчайшему расстоянию между точками с координатами 76° с. ш., 180° в. д. и 72° с. ш., 156° з. д.; от последней точки – к мысу Барроу на Аляске); далее по зап. материковому берегу к Берингову прол.; на юге – по сев. границе Берингова прол. к мысу Уникын на Чукотке и далее по материковому берегу до мыса Якан. К акватории Ч. м. отнесён прол. Лонга между материком и о. Врангеля. Пл. 595 тыс. км 2 , объём 42 тыс. км 3 , наибольшая глубина – 1256 м.

Источник

Моря бассейна северного ледовитого океана чукотское природные условия

Чукотское море — окраинное море Северного Ледовитого океана, расположено между Чукоткой и Аляской. На западе проливом Лонга соединяется с Восточно-Сибирским морем, на востоке в районе мыса Барроу соединяется с морем Бофорта, на юге Берингов пролив соединяет его с Беринговым морем Тихого океана. Через акваторию моря проходит линия перемены дат.

- Чукотское море относится к бассейну Северного Ледовитого океана.

История:

В 1648 году Семен Дежнёв от устья реки Колыма прошёл по морю до реки Анадырь. В 1728 году экспедиция Витуса Беринга и в 1779 году капитан Джеймс Кук прошли в море из Тихого океана.

В 1928 году в ходе гидрографических наблюдений норвежский полярный исследователь Х. Свердруп обнаружил, что море, лежащее между мысом Барроу и о. Врангеля по своим природным условиям сильно отличается от моря между Новосибирскими островами и о. Врангеля и поэтому должно быть выделено из состава Восточно-Сибирского моря. Вновь выделенное море было решено назвать Чукотским по народу, населяющему Чукотский полуостров. Официально название утверждено в 1935 году.

География:

В цепочке арктических морей оно занимает крайнее восточное положение и частично ограничено сушей, а частично условными линиями. Его западная граница проходит от точки пересечения меридиана 180° с краем материковой отмели (76° с. ш., 180° в. д.) по меридиану 180° до о. Врангеля и далее вдоль восточной границы Восточно-Сибирского моря. Северная граница проходит от точки с координатами 72° с. ш., 156° з. д. до м. Барроу на Аляске, далее по Материковому берегу до южного входного мыса бухты Шишмарева (п-ов Сьюард). Южная граница Чукотского моря проходит по северной границе Берингова пролива от южного входного мыса бухты Шишмарева до м. Уникан (Чукотский полуостров) и далее по материковому берегу до м. Якан. К Чукотскому морю относится пролив Лонга, западная граница которого проходит от м. Блоссом до м. Якан. Восточная граница пролива идет от м. Пиллар (о. Врангеля) до м. Шмидта.

В этих границах море занимает пространство между параллелями 76° и 66° с. ш. и меридианами 180° в. д. и 156° з. д. Его общий рисунок характеризуется некоторой вытянутостью к северо-западу. Чукотское море по своему географическому положению, свободной связи с Северным Ледовитым океаном относится к типу материковых окраинных морей. В названных границах Чукотское море занимает площадь 595 тыс. кв. км, его объем равен 42 тыс. куб. км., средняя глубина 71 м, наибольшая глубина 1256 м.

В Чукотском море немного островов, впадающие в него реки маловодны, береговая линия слабо изрезана. Эти черты отличают его от других окраинных полярных морей и придают сходство с Баренцевым морем.

По внешнему виду берега Чукотского моря почти на всем протяжении однообразны: они гористы. На восточном побережье о. Врангеля невысокие холмы круто обрываются к морю. Вдоль северного побережья азиатского и американского материков в пределах Чукотского моря тянутся невысокие горы, но они, как правило, удалены от уреза воды. Линию берега образуют песчаные косы, отделяющие от моря лагуны, за которыми виднеются горы. Такой пейзаж типичен для берегов Чукотского моря. На разных участках они относятся к разным геоморфологическим типам берегов.

Дно Чукотского моря ровное. Оно лишено резких углублений и возвышений. Однако активные тектонические движения далекого прошлого до некоторой степени расчленили его рельеф. Преобладают глубины 50 м, а максимальная не превышает 200 м. Изобаты 10 и 25 м подходят близко к материку и следуют очертаниям береговой линии. Понижение дна в центральной части моря и поднятия по краям делают его похожим на чашу. Вместе с общей мелководностью моря такая конфигурация дна определенным образом оказывается на гидрологических условиях.

Карта Чукотского моря:

Климат:

Высокая географическая широта, связь с Центральным Арктическим бассейном на большом пространстве, расположение в районе, где сходятся материки Азии и Америки, а также сравнительная близость к Тихому океану определяют климат Чукотского моря. Под влиянием этих факторов он приобретает характерные черты полярного морского климата. Главные из них состоят в небольшом поступлении солнечного тепла к поверхности моря и малых годовых колебаниях температуры воздуха. Основные же климатические особенности Чукотского моря формируются в зависимости от времени года и по-своему проявляются в каждый сезон.

В осенне-зимнее время море испытывает влияние нескольких крупномасштабных барических систем. В начале сезона на него воздействуют отроги Сибирского и Полярного антициклонов и Алеутский циклон, поднявшийся к северу и соединившийся с идущей с запада от Исландского минимума полосой пониженного давления. Вследствие подобного распределения барических систем направление ветров над морем весьма неустойчиво. Ветры разных направлений имеют почти равную повторяемость. Скорость ветра в среднем равна 6—8 м/с. Температура воздуха осенью быстро понижается и в октябре на м. Шмидта и о. Врангеля уже достигает −8°, с ноября она переходит к зимним величинам, а среди ветров начинают преобладать северо-западные. В феврале исчезает ложбина низкого давления. Отроги Сибирского и Северо-Американского максимумов над морем подходят близко друг к другу. Временами они сливаются и образуют «мост» высокого давления между материками. В связи с этим на севере моря преобладают ветры с севера и северо-востока, а на юге — северные и северо-западные. Во второй половине зимы над морем дуют преимущественно ветры южных румбов. Скорость ветра держится обычно около 5—6 м/с, уменьшаясь к концу зимы.

Температура воздуха самого холодного месяца (февраля) в среднем достигает в Уэлене −28°, на о. Врангеля −25° и на м. Шмидта −28°. Такие различия ее величины связаны с отепляющим влиянием Тихого океана и охлаждающим воздействием азиатского материка. Для зимы характерна пасмурная холодная погода с порывистым ветром, которая иногда нарушается затоками теплого воздуха с Берингова моря.

В теплую часть года разрушаются и превращают существование Сибирский и Северо-Американский антициклоны, ослабевает и смещается Полярный максимум. Весной южнее Чукотского моря прослеживается полоса пониженного давления, идущая от Исландского минимума на восток и соединяющаяся с ложбиной слабо выраженного Алеутского минимума. Неустойчивые по направлению ветры к концу сезона приобретают преимущественно южное направление. Их скорость обычно не превышает 3—4 м/с. Весной обычно стоит облачная тихая, сухая и прохладная погода, температура воздуха в апреле равна в среднем −12° в Уэлене и −17° на о. Врангеля. Летом к Аляске приближается отрог Тихоокеанского максимума и над свободными ото льдов пространствами воды давление несколько повышено. В южной части моря преобладают ветры южного и юго-восточного направлений, а в его северных районах наблюдаются северные и северо-западные ветры. Их скорость обычно достигает 4—5 м/с.

Температура воздуха самого теплого месяца (июля) в среднем равна в Уэлене +6°, на о. Врангеля +2,5°, на м. Шмидта +3,5°, но в отдельных закрытых пунктах материкового побережья она может достигать +10° и даже +20°. Летом удерживается пасмурная погода с дождем, который часто выпадает вместе со снегом. Лето очень короткое и уже в августе намечается его переход к следующему сезону.

Материковый сток в Чукотское море весьма мал. Сюда поступают всего 72 куб. км речной воды в год, что составляет только около 5% от общего берегового стока во все арктические моря и доли процента от объема его вод. Из этого количества 54 куб. км/год дают реки Аляски и 18 куб. км/год приносят реки Чукотки. Столь небольшой береговой сток не влияет существенно на гидрологические условия Чукотского моря в целом, но сказывается на температуре и солености прибрежных вод.

В значительно большей мере на природу Чукотского моря воздействует водообмен с Центральным Полярным бассейном и поступление тихоокеанских вод. Открытое к северу это море широко и свободно сообщается с холодными водами Северного Ледовитого океана и ограничено связано с Беринговым морем. Однако через Берингов пролив в Чукотское море ежегодно приносится в среднем 30 000 куб. км тихоокеанской воды. Она в известной мере согревает море. Некоторое повышение температуры воды в придонных горизонтах на севере связано с проникновением сюда теплых атлантических вод.

Гидрология:

Величины и распределение температуры воды в море определяют главным образом радиационный прогрев и осенне-зимнее выхолаживание водной поверхности.

Зимой и в начале весны температура в подледном слое воды распределяется довольно равномерно по пространству моря и равна −1,6—1,8°. В конце весны на поверхности чистой воды она повышается до −0,5—0,7° у кромки льдов и до +2—3° у Берингова пролива. Летний прогрев и приток тихоокеанских вод со среднемесячной температурой от 0,2 до 4,0° повышают поверхностную температуру Чукотского моря, но она неодинакова от места к месту. Температура воды в августе в прикромочной зоне равна −0,1—0,3° в западной части, у берега ее величины достигают примерно 4°, к востоку от меридиана 168° з. д., где проходит ось тихоокеанского потока, она равна 7—8°, а в восточной части Берингова пролива может достигать 14°. В целом западная часть моря холоднее, чем восточная, где главным образом распространяются теплые тихоокеанские воды.

Вертикальное распределение температуры воды неодинаково от места к месту в разные сезоны. Зимой и в начале весны она повсюду примерно одинакова от поверхности до дна и равна −1,7—1,8°, только в районе Берингова пролива на горизонте 30 м отмечается ее повышение до −1,5°. Дальнейший весенний прогрев повышает температуру на поверхности чистой воды, но на горизонтах 5—10 м она довольно резко, а глубже более плавно понижается ко дну. Летом на юге и востоке моря радиационный прогрев сочетается с адвекцией тепла, высокая температура воды распространяется на довольно глубокие горизонты, вплоть до дна. Поверхностная температура +6—7° наблюдается и на горизонтах 10—12 м, откуда она понижается с глубиной, сохраняя даже у дна значения +2,5—2,0°. В центральной части моря влияние беринговоморских вод проявляется меньше, и это отражается на вертикальном ходе температуры. Поверхностное значение ее (около +5°) охватывает слой толщиной 5—7 м, затем она довольно интенсивно понижается до горизонта 30 м, где она переходит через 0°. В районе банки Геральда температура на поверхности несколько понижена талыми водами льдов. В слое от 10 до 15 м температура под влиянием теплых беринговоморских вод вновь повышается, от 20 до 40 м температура воды понижается до отрицательных величин, которые сохраняются до дна. В северных пределах моря в области глубокого Чукотского желоба в верхних горизонтах порядка 20 м температура воды равна 2—3°, затем идет понижение ее до −1,6° на горизонте 100 м, ниже его она слегка повышается до нулевых значений в придонном слое. Это вызвано проникновением сюда теплых атлантических вод из Центрального Арктического бассейна, хотя они выражены здесь слабее, чем в других арктических морях. Осенью охлаждение воды распространяется от поверхности вглубь, выравнивая температуру по вертикали.

На величину и пространственно-временное распределение солености на поверхности Чукотского моря влияют неодинаковый по сезонам приток тихоокеанских, а в прибрежной зоне и речных вод. Для зимы и начала весны характерна повышенная соленость подледного слоя, равная примерно 31 промилле на западе, близкая к 32 промилле в центральной и северо-восточной частях и наиболее высокая (33,0—33,5 промилле) в районе Берингова пролива, куда распространяются относительно соленые тихоокеанские воды. С конца весны и в течение лета, когда интенсивно тают льды, усиливается приток вод через Берингов пролив и увеличивается материковый сток, картина распределения солености на поверхности моря становится довольно пестрой. В общем она увеличивается с запада на восток примерно от 28 до 30—32 промилле, что отражает взаимодействие вод холодного Чукотского и теплого Тихоокеанского течений. У кромки льдов в результате их таяния она уменьшается до 24 промилле, а вблизи устьев крупных рек ее значения равны 3—5 промилле. В районе Берингова пролива соленость продолжает оставаться наибольшей (32,5 промилле). Осенью с началом льдообразования начинается повсеместное увеличение солености и ее более равномерное распределение на поверхности моря.

От поверхности ко дну соленость увеличивается. Однако изменение ее по вертикали происходит по-разному во времени и в пространстве. Зимой и в начале весны она, как правило, очень мало изменяется по всей толще воды почти во всем море. Лишь к северо-западу от Берингова пролива, но в сфере влияния тихоокеанских вод заметно довольно значительное увеличение солености между горизонтами 20 и 30 м, где она повышается от 31,5 до 32,5 промилле. По мере удаления от зоны воздействия этих вод повышение солености с глубиной не так велико и совершается более плавно. В результате весеннего таяния льда вблизи его кромки она резко повышается в слое от 5 до 10—15 м от 30 до 31—32 промилле. Ниже увеличение ее идет весьма медленно и у дна она приближается к 33 промилле. Подобный ход солености по вертикали наблюдается и в прибрежной полосе моря с той лишь разницей, что поверхностный слой опреснен гораздо сильнее, но он подстилается водами с соленостью 30—31 промилле.

Летом интенсивное поступление тихоокеанских вод ликвидирует опреснение поверхностного слоя моря, вызванное таянием льдов, в Беринговом проливе и в прилежащем к нему районе Чукотского моря. По всей глубине пролива устанавливается соленость порядка 31,7—32,0 промилле. В свободной ото льдов центральной части моря, где ощущается влияние беринговоморских вод, соленость довольно плавно увеличивается от 32 промилле на поверхности до 33 промилле у дна. В районе дрейфующих льдов и вдоль Чукотского побережья распределение солености по вертикали характеризуется пониженными ее значениями в поверхностном слое толщиной 5—10 м, затем резким увеличением (до 31,0—31,5 промилле) в слое от 10—15 до 20 м и дальнейшим плавным повышением ко дну, где соленость достигает 33,0—33,5 промилле. В конце лета повышение солености иа поверхности моря начинает выравнивать ее по вертикали.

Осенью этот процесс продолжает развиваться за счет осолонения при льдообразовании, которое вследствие местных условий происходит неодинаково по всей акватории моря. Соответственно в одних районах выравнивание солености завершается осенью, а у других — только к концу зимы. В соответствии с распределением и сезонными изменениями солености и температуры распределяется и меняется от сезона к сезону плотность воды. При этом определяющее влияние на ее величину оказывает соленость.

В осенне-зимнее время, когда соленость повышена и вода сильно охлаждена, ее плотность характеризуется значительными величинами. Подобно распределению солености, высокая плотность на поверхности моря отмечается в южной и восточной его частях, а к северо-западу плотность несколько уменьшается. В теплую половину года поверхностные воды опресняются, прогреваются и их плотность уменьшается. В связи с интенсивным поступлением относительно соленой воды из Берингова моря более плотные воды и в это время года располагаются в южной и восточной частях моря. На севере и западе плотность на поверхности понижена, потому что верхний слой моря опреснен таянием льдов, притоком вод низкой солености из Восточно-Сибирского моря и речным стоком.

Плотность увеличивается от поверхности ко дну. Зимой увеличение происходит довольно равномерно и в небольших пределах по всей глубине. Весной и летом у кромки льдов и в прибрежной полосе верхний слой воды толщиной 10—20 м резко отличается по плотности от подстилающего слоя, ниже которого плотность равномерно увеличивается ко дну. В центральной части моря плотность более плавно изменяется по вертикали. Осенью вследствие охлаждения поверхности моря плотность начинает увеличиваться.

Изменчивые во времени и в пространстве ветры, неодинаковое от места к месту вертикальное распределение плотности во многом определяют условия и возможности развития перемешивания в море. В весенне-летнее время на свободных ото льдов пространствах моря воды заметно расслоены по плотности и относительно слабые ветры перемешивают лишь самые верхние слои до горизонтов 5—7 м. Такая же глубина ветрового перемешивания в это время свойственна приустьевым районам. Осенью вертикальная стратификация вод ослабляется, а ветры усиливаются, поэтому ветровое перемешивание проникает до горизонтов 10—15 м, глубже его распространению препятствуют значительные вертикальные градиенты плотности. Это особенно заметно проявляется в западной и менее выражено в восточной части моря. Устойчивую структуру вод начинает разрушать осеннее конвективно-ветровое перемешивание, которое проникает лишь на 3—5 м ниже ветрового перемешивания. Сравнительно немного (около 5 м) увеличивает толщину верхнего однородного слоя осенняя термическая конвекция. Только к концу зимы на глубинах 40—50 м, которые занимают около 90% площади Чукотского моря, зимняя вертикальная циркуляция распространяется до дна. На более значительных глубинах вентиляция нижних слоев происходит при сползании вод вниз по склонам дна

Гидрологическая структура Чукотского моря в основном сходна со строением вод других сибирских арктических морей, но она имеет и свои особенности. В западных и центральных районах моря преимущественно распространены поверхностные арктические воды со свойственными им океанологическими характеристиками. В узкой прибрежной зоне, главным образом на участках впадения крупных рек, заметно выражена теплая опресненная вода, образованная от смешения морских и речных вод. На северной окраине моря материковый склон прорезает глубокий Чукотский желоб, по которому на горизонтах 400—450 м распространяются глубинные атлантические воды, имеющие максимальную температуру 0,7—0,8°. Эти воды попадают в Чукотское море через 5 лет после их входа в Арктический бассейн в районе Шпицбергена. Между поверхностными и атлантическими водами залегает промежуточный слой с присущими ему величинами температуры и солености.

Восточную часть моря занимают относительно теплые и соленые тихоокеанские воды. Они втекают в море через Берингов пролив и обычно продвигаются в виде Аляскинской ветви к северу и востоку, но в отдельные годы значительное развитие получает Лонговская ветвь теплого течения, которое через пролив Лонга проникает в Восточно-Сибирское море. По мере продвижения в Чукотском море тихоокеанские воды смешиваются с местными, охлаждаются и погружаются в подповерхностные слои. В восточной части моря с глубинами до 40—50 м они распространяются от поверхности до дна. В более глубоких северных районах моря тихоокеанские воды образуют прослойку с ядром, расположенным на горизонтах 40—50—100 м, под которыми располагается глубинная вода. В поверхностных арктических и тихоокеанских водах формируются и разрушаются сезонные слои, связанные с внутригодовой изменчивостью вертикального распределения океанологических характеристик.

Таким образом, гидрологическую структуру Чукотского моря образуют такие же типы вод, как и в других арктических морях, но, кроме того, в ней большое место занимают теплые и соленые тихоокеанские воды, что накладывает заметный отпечаток на природные условия этого моря.

Общая циркуляция вод Чукотского моря помимо основных факторов, свойственных сибирским арктическим морям, в значительной мере определяется водами, втекающими через проливы Беринга и Лонга. Поверхностные течения моря в целом образуют слабо выраженный циклонический кругооборот. Выходя из Берингова пролива, тихоокеанские воды распространяются веерообразно. Их основной поток направлен почти на север. На широтах залива Коцебу к ним присоединяются опресненные материковым стоком воды, выносимые из этого залива. Двигаясь дальше на север, воды Беринговоморского течения возле м. Хоп разделяются на два потока. Один из них продолжает двигаться к северу и за м. Лисберн поворачивает на северо-восток к м. Барроу. Второй от м. Хоп отклоняется на северо-запад. Встревая на пути препятствие (о. Геральд), этот поток разбивается на две ветви. Одна из них (Лонговская ветвь) идет на запад к южным берегам о. Врангеля, где сливается с течением, огибающим этот остров с восточной стороны. Другая (Геральдовская ветвь), продолжая распространяться в северо-западном направлении, через ложбину Геральд проникает до 73—74° с. ш. Здесь она встречается с местными холодными водами и поворачивает на восток. Второй поток вод, вносимых в Чукотское море, из пролива Лонга течет вдоль материкового побережья на юго-восток. При достаточно сильном развитии Чукотского течения оно заходит в Берингов пролив и распространяется вблизи его западного берега. При слабом развитии этого течения воды Беринговоморского потока отжимают его к северо-востоку.

В результате встречи Беринговоморского и Чукотского течений в южной и средней частях моря образуется несколько круговоротов циклонического типа. Центр одного из таких круговоротов находится у м. Дежнева, а другого лежит на пересечении меридиана м. Сердце-Камень и параллели 68° с. ш. В большинстве случаев скорость постоянных течений в море бывает от 30 до 50 см/с, но в Беринговом проливе при попутных ветрах она достигает 150 см/с. Наибольшее развитие постоянные течения получают летом, зимой они ослабевают. В это время года заметно проявляются кратковременные ветровые течения. Приливные течения имеют скорость 10, 15 и 20 см/с. В некоторых местах (бухта Роджерса) скорость течений увеличивается до 70—80 см/с. Направление течений меняется в общем по часовой стрелке.

Приливы в Чукотском море возбуждаются тремя приливными волнами. Одна приходит с севера из Центрального Арктического бассейна, другая проникает с запада через пролив Лонга и третья вступает с юга через Берингов пролив. Линия встречи их проходит примерно от м. Сердце-Камень к м. Хоп. Встречаясь, эти волны интерферируют, что усложняет приливные явления в Чукотском море. По своему характеру приливы здесь полусуточные, но отличаются большим разнообразием скоростей течений и высот подъема уровня в разных районах моря.

Величина прилива незначительна по всему побережью Чукотки. В некоторых пунктах это всего 10—15 см. На о. Врангеля приливы значительно больше. В упомянутой бухте Роджерса уровень в полную воду поднимается над уровнем малой воды на 150 см, так как сюда приходит суммарная волна, образующаяся от сложения волн, поступающих с севера и запада. Такая же величина прилива наблюдается и в вершине залива Коцебу, но здесь большие приливы объясняются конфигурацией берегов и рельефом дна залива.

Сгонно-нагонные колебания уровня в Чукотском море относительно невелики. В отдельных пунктах Чукотского полуострова они достигают 60 см. На берегах о. Врангеля сгонно-нагонные явления затушевываются приливными колебаниями уровня.

В Чукотском море сравнительно редко возникает сильное волнение. Наиболее бурным оно бывает осенью, когда штормовые ветры вызывают волнение 5—7 баллов. Однако вследствие небольших глубин и ограниченности свободных от льда пространств воды здесь не развиваются очень крупные волны. Лишь на обширных, свободных от льда пространствах юго-восточной части моря при сильных ветрах высота волн может достигать 4—5 м и большой крутизны. В единичных случаях волны имеют высоты 7 м.

Льды в Чукотском море существуют круглый год. Зимой с ноября — декабря по май — июнь море сплошь покрыто льдом неподвижным у самого берега и плавучим вдали от него. По сравнению с морями Лаптевых и Восточно-Сибирским припай здесь развит незначительно. Он окаймляет узкую прибрежную полосу и врезанные в берег бухты и заливы. Ширина его в разных местах различна, но не превышает 10—20 км. За припаем располагаются дрейфующие льды. В большинстве своем это одно- и двухлетние ледовые образования толщиной 150—180 см. На севере моря встречаются многолетние тяжелые льды. При затяжных ветрах, отжимающих дрейфующий лед от материкового побережья Аляски, между ним и припаем образуется стационарная Аляскинская полынья. Одновременно в западной части моря формируется Врангелевский ледяной массив. Вдоль побережья Чукотки за припаем иногда открывается узкая, но очень протяженная (до многих сотен километров) Чукотская заприпайная прогалина.

Летом кромка льда отступает на север. В море образуются Чукотский и Врангелевский ледяные массивы. Первый из них состоит из тяжелых льдов. Минимальное количество льда в море обычно бывает со второй половины августа до первой половины октября. В отдельные годы лед скапливается в проливе Лонга и в виде языка тянется вдоль Чукотского берега. В такие годы плавание судов здесь крайне затруднительно. В другие годы льды напротив отступают далеко от берегов Чукотского полуострова, что весьма благоприятно для навигации. В конце сентября начинается образование молодого льда, который с течением времени продолжает нарастать и к зиме покрывает все море.

Чукотское море видео смотреть онлайн:

Гидрохимические условия:

Широкая связь с Центральным Арктическим бассейном, небольшой речной сток и поступление тихоокеанских вод определяют гидрохимические условия Чукотского моря, для которых характерны океанические черты и почти не заметно влияние материковых вод. Содержание кислорода и питательных солей в воде неодинаково по площади и по горизонтам моря, а также меняется от сезона к сезону. Поздней осенью и зимой, когда ледяной покров изолирует море от атмосферы, количество кислорода невелико в верхних слоях и ничтожно мало у дна. Весной и в особенности летом свободное ото льда пространство моря обогащается кислородом. Высокое относительное содержание его (112—130%) наблюдается в верхних слоях, которые на юге охватывают горизонты 0—30 м, на севере 0—10, а среди льдов только 0—5 м. Таким образом, богатый кислородом слой выклинивается с юга на север. Под ним количество растворенного кислорода уменьшается, понижается относительное содержание этого газа и в прибрежной зоне моря, где он расходуется на окисление органических веществ, приносимых материковым стоком.

Количество растворенных в воде питательных солей, в частности фосфатов, значительно больше зимой, чем летом, когда они интенсивно потребляются планктоном. По той же причине их меньше в поверхностных горизонтах по сравнению с глубинными. В северных районах моря содержание фосфатов у поверхности 40 мг/куб. м., а у дна 70—80 мг/куб. м. В южной части моря количество их уменьшается до 6 мкг/л на поверхности и до 50 мкг/л у дна.

Реки, впадающие в Чукотское море:

- Амгуэма;

- Ноатак;

- Вочватап;

- Ионивеем;

- Кывэквын;

- Пильгынкууль;

- Рывеем;

- Чегитун;

- Кобук.

Заливы:

- Колючинская губа;

- Коцебу;

- бухта Шишмарёва.

Острова:

Крупные порты:

Хозяйственное использование:

Хозяйство Чукотского моря целиком определяют транспортные перевозки по Северному морскому пути. Как и в других арктических морях, здесь преобладает транзитный грузообмен, хотя заметны и перевозки предметов снабжения через Певек и вывоз отсюда некоторых грузов. Прибрежное рыболовство и промысел морского зверя имеют местное значение.

За последнее десятилетие проведены значительные исследования Чукотского моря в целом. Накоплен большой фактический материал по его американскому сектору. Это дало возможность расширять представление о природе всего Чукотского моря. Вместе с тем существует еще немало разнообразных проблем для его дальнейшего изучения. Они сходны с проблемами исследования других арктических морей, но имеются и важные вопросы, специфические для Чукотского моря, например уточнение количественных характеристик поступления тихоокеанских вод и их роль в формировании гидрологических и ледовых условий в море, изучение Чукотского холодного течения, заприпайной полыньи и прогалины в море и т. п. Решение этих и других проблем имеет важное научное и прикладное значение.

Полезные ископаемые:

По оценкам шельф Чукотского моря содержит до 30 млрд баррелей нефти. В феврале 2008 года правительство США объявило об успешном проведении торгов по проведению добычи (итоговая цена 2,6 миллиарда долларов США). Торги критиковались защитниками окружающей среды.

В шельфовой зоне Чукотского моря имеются промышленные запасы россыпного золота.

Флора и фауна:

Фитопланктон развивается в море только с появлением теплых вод при весеннем таянии льдов. В нем преобладают диатомовые водоросли, вызывающие «цветение» воды. В зоопланктоне наибольшее развитие получают инфузории, ветвистоусые и веслоногие рачки, медузы и оболочники. Донная растительность начинается только с глубины 5—8 м. В ней самые многочисленные водоросли — энтероморфа, десмарестия, ламинария, антитамнион. Бентос состоит из моллюсков, например макомы. нукулы. массы полихет и ракообразных, особенно бокоплавов. Из иглокожих наиболее часто встречаются морские лилии гелиометры, пластинчатые морские звезды, офиуры Сарса и мелкие формы голотурий.

В юго-восточной части моря присутствуют и тихоокеанские формы: гидроиды гелециум и сертулария, моллюски из рода иольдия и кардиум, морские звезды семейства игольчатых и педнцелляриевых, офиуры горгоноцефал, плоские морские ежи и чешуйчатые голотурии. Из млекопитающих в водах Чукотского моря живут нерпы, морские зайцы, моржи, белые медведи. Большие лежбища моржи устраивают у острова Врангеля. Особенно много на острове белых медведей. Среди промысловых рыб моря, которые могут стать объектами рыбалки наиболее многочисленны треска, камбала, корюшка и некоторые лососевые рыбы. В летнее время на побережье и островах скапливается большое количество водоплавающих птиц: уток, чаек, чистиков, гагар, кайр. На острове Врангеля существует уникальная колония белых гусей.

Фотографии Чукотского моря:

Если Вам понравился данный материал, пожалуйста, посоветуйте его своим друзьям в социальных сервисах с помощью кнопок социального обмена. При копировании материала на другие сайты ссылка на наш сайт как источник обязательна! Даже в сети можно и нужно оставаться вежливыми людьми. Для того чтобы следить за обновлениями нашего сайта и появлением на нем новых интересных материалов советуем Вам зарегистрироваться или же просто подписаться на обновления по e-mail или RSS. Ну и, конечно же, не забываем комментировать. Мы рады видеть Вас на нашем информационно-развлекательном портале о рыбалке и всем, что с ней связано megaribolov.ru! Спасибо за внимание!

У Вас недостаточно прав для написания комментариев. Пожалуйста, зарегистрируйтесь на Портале или войдите в свой аккаунт.

Источник