История Российского

морского и речного флота

Профессиональный праздник работников морского и речного флота отмечается ежегодно в первое воскресенье июля.

Учрежден Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 г. N 3018-Х «О праздничных и памятных днях», (в редакции Указа Президиума Верховного Совета СССР от 1 ноября 1988 г. N 9724-XI «О внесении изменений в законодательство СССР о праздничных и памятных днях»). Впервые отмечался 5 июля 1981 г.

Современный речной и морской флот — огромный сложный комплекс, функционирование которого обеспечивают представители многих профессий. День работников морского и речного флота является праздничным для моряков пассажирского, торгового и ледокольного флотов, портовиков, судоремонтников и других специалистов. Надежность морских и речных дорог России, бесперебойную доставку грузов и пассажиров в самые отдаленные регионы нашей страны и мира осуществляют новые и новые поколения работников водного транспорта – сохраняя традиции своих предшественников, приумножая длительную и богатую яркими событиями историю отрасли.

У истоков

Древние славяне. Киевская Русь

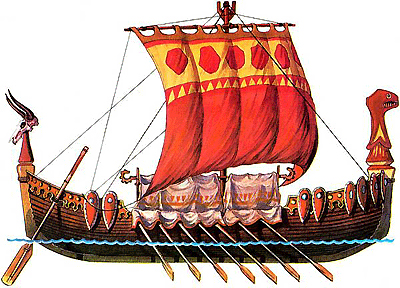

История мореплавания на Руси уходит своими корнями в глубокую древность

Восточнославянские племена, еще до нашей эры использовали водные пути по рекам, озерам, а также морям для осуществления товарообмена с другими племенами, а первым плавучим средством для этих целей был плот.

К первым векам нашей эры, славянские племена, обитавшие на территории Восточной Европы, освоили мореплавание по Хвалынскому (Каспийскому), Азовскому, Русскому (Черному) морям и выходили в Средиземное море на юге, в Балтийское – на западе, в Студеное (Белое), Дышащее (Баренцево) и Море Мрака (Северный Ледовитый океану) — на севере.

Искусными мореходами славились племена поморов, населявшие берега Балтийского и северных морей, и племена антов — юго-западная ветвь восточных славян, расселившаяся на берегах Черного моря.

Суда, на которых славяне совершали продолжительные и сложные морские походы, назывались моноксилами (однодеревками). Их основу составляли выдолбленные из цельного дерева колоды длиной 10–15 м, на которые набивались доски. Для движения использовались гребные (распашные) весла, а при необходимости и парус, сделанный из шкур, либо дубленой кожи животных. На моноксиле могло разместиться от 20 до 40 человек. Такие суда применялись и при перевозке грузов, и при транспортировке воинов, т. к. мореплавание в этот период осуществлялось не только в торговых целях.

Моноксил (другие названия: чёлн, лодка-долблёнка, однодеревка, комяга, комельник, дубовка).

Экспонат Национального музея Республики Карелия

Лодьи

Суда времен Киевской Руси имели более совершенную конструкцию, чем моноксилы. Это были лодьи (современное — «ладья») — парусно-гребные суда, вмещавшие до 60 человек со снаряжением, оружием, запасами продовольствия и пресной воды

Более ранней была ладья «набойная»: ее изготавливали по принципу моноксила, но для увеличения вместимости и большей мореходности борта наращивали досками. Позднее появилась «заморская» ладья, корпус которой был целиком дощатым.

Оснастка судна включала мачту, тканевый парус, снасти и якорь. Движение ладьи обеспечивалось при помощи весел или одного прямого паруса.

В XII–XIV вв. центром судостроения и торгового мореплавания на Руси стал Новгород. Город являлся важнейшим центром северной части пути «из варяг в греки» (Финский залив — Нева — Ладожское озеро — река Волхов), благодаря чему его жители совершали свои плавания не только в южном направлении к Черному морю и далее в Византию, страны Средиземноморья, но и в западном — в прибалтийские страны, страны Западной Европы, и в северном — в Белое море и Северный Ледовитый океан. Внешнеторговые связи Новгорода были обширны.

Ладьи новгородцев, насады, шнеки и ушкуи имели более совершенную оснастку, нежели суда периода Древнерусского государства. Так, новгородская ладья – длиной 30 метров, шириной — 5 метров и водоизмещением 200 т – имела три мачты с комбинированными парусами. На грот-мачте закрепляли большой прямой парус, на бризань-мачте — шпринтовый парус, а фок-мачта несла меньший по размерам прямой парус. Такая оснастка позволяет считать новгородскую ладью парусным кораблем. Судно обладало превосходной скоростью: при хорошем ветре оно разгонялась до 11 узлов.

В годы татаро-монгольского ига Русь оказалась отрезанной от Черного и Азовского морей. Великий водный путь «из варяг в греки», утратил для русских роль основного коридора для торговли со странами Средиземноморья и Средней Азии. Только Белое море позволяло россиянам поддерживать торговлю с Европой.

Источник

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО

МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА

Общая протяженность внутренних водных путей федерального значения составляет 101 589,5 км на территории 64 субъектов Российской Федерации, из них с гарантированными габаритами судовых ходов 50 682,8 км, с выставлением средств навигационной обстановки 54 388,7 км, из них с круглосуточным движением судов 39 953,4 км. При этом 78 % водных путей являются безальтернативными для доставки грузов и пассажиров, обеспечивая «Северный завоз». Большая часть грузов перевозится по Единой глубоководной системе европейской части России с протяженностью около 6,5 тысяч километров. В ее состав входят Волго-Балтийский водный путь, Беломорско-Балтийский канал, водные пути Волжско-Камского каскада водохранилищ, Канал имени Москвы, Волго-Донской судоходный канал и нижний участок р. Дон.

Речные порты

В настоящее время речные порты являются узловыми объектами внутреннего водного, железнодорожного и автомобильного видов транспорта, играют важную роль в обеспечении перевозок грузов и пассажиров, внутреннего грузо- и пассажирооборота страны, внешней торговли.

На территории Российской Федерации функционируют 117 речных портов. Количество хозяйствующих субъектов внутреннего водного транспорта, осуществляющих перевалку грузов, превышает 150 организаций.

Речные порты представляют собой комплексы сооружений, расположенных на земельном участке и акватории внутренних водных путей, обустроенных и оборудованных в целях обслуживания пассажиров и судов, погрузки, выгрузки, приема, хранения и выдачи грузов, взаимодействия с другими видами транспорта.

Источник

Морской и речной транспорт России

Преимущества и недостатки

Морской транспорт — это один из самых дешёвых видов транспорта. Для морских судов характерна огромная грузоподъёмность и движение в основном по прямолинейным трассам.

Но строительство кораблей и портов требует значительных затрат. Также возможность использования морского транспорта огромное влияние оказывают природные и погодные условия (глубина дна, штормы, ледовитость и т. д.).

- Рыболовные суда 32%

- Специальные суда (ледоколы, буксиры) 28%

- Сухогрузы 23%

- Наливные суда 15%

- Пассажирские и грузопассажирские суда 2%

У Российской Федерации крупнейший в мире атомный флот, большинство кораблей — атомные ледоколы.

Речной транспорт

Общая протяжённость российских судоходных речных путей составляет более 100 тыс. км.

Преимущества и недостатки

К плюсам речного транспорта относятся низкая себестоимость перевозок, большая единичная грузоподъёмность, почти безграничная пропускная способность.

Возможность использования речного транспорта затрудняется природными условиями. Зимой большинство рек замерзает, а поэтому период навигации в России не очень продолжительный. Ещё одной проблемой является меридиональное направление рек, в то время как основные грузовые потоки идут в широтном направлении.

Огромную роль речной транспорт играет для регионов Крайнего Севера, где протекают крупные судоходные реки и практически нет других путей сообщения.

С помощью рек выгоднее всего транспортировать объёмные грузы, которые не требуют быстрой доставки. К ним относятся зерновые, нефть и нефтепродукты, лес, строительные материалы.

В большинстве по судоходным рекам в Российской Федерации доставляются:

- минерально-строительные материалы (песок, щебень и др., свыше 75 % всего грузов);

- сезонные грузы (зерно, овощи, бахчевые).

Огромное значение речной транспорт имеет и в развитии туризма.

Судоходные реки РФ

Самым главным бассейном является Волго-Камский (2/3 речного грузооборота). К нему тяготеет наиболее экономически развитая часть нашей страны. Этот бассейн является основой Единой глубоководной системы европейской части России.

При помощи каналов (Беломорско-Балтийского, Волго-Балтийского и Волго-Донского) эта система связывает 5 морей, которые омывают Европейскую Россию. Система работает как на внутренние перевозки, так и на международные при использовании особых типов судов — река-море.

1/7 речного грузооборота приходится на Обь-Иртышский бассейн.

Источник