9.4 Структура и свойства морского льда

С позиций физики твердого тела морской лед представляет собой конгломерат отдельных кристаллов пресного льда и, заключенных между ними капелек морской воды (рассола), обусловливающих его соленость, пузырьков воздуха, обусловливающих его пористость. Основные его теплофизические свойства прямо или косвенно зависят от целого ряда взаимосвязанных между собой и переменных во времени параметров — солености, плотности, пористости, структуры и текстуры. Определяющее значение из них имеет соленость, под которой понимают количество солей в жидкой и твердой фазах, приходящихся на весовую единицу морского льда.. Концентрация и объем рассола в ячейках, как и объем твердой фазы, непрерывно изменяются в соответствии с колебаниями температуры (либо часть рассола вымерзает, либо часть льда переходит в рассол). Это обусловлено избирательностью кристаллизации растворенных в морской воде солей. Основная масса солей, содержащихся в морском льду, кристаллизуется при температуре -23°С. Считается, что полное отвердение морской вода наступает при -36°С, хотя некоторые следы рассола в толще монолитного льда обнаруживаются методом ядерного магнитного резонанса при температурах значительно ниже указанной. 1 Начальная соленость образовавшегося морского льда колеблется в широких пределах, от 2 до 20%,в зависимости от солености замерзающей морской воды и скорости ледообразования. Со временем, в результате постепенного стекания рассола из солевых ячеек, соленость морского льда понижается до 3-1 %. В гораздо меньшей степени наблюдается и противоположный стеканию рассола процесс, а именно: при малых сечениях капиллярных пор гидростатические силы приводят к подъёму рассола до поверхности льда. Это является одной из причин, препятствующих полному опреснению многолетних льдов, соленость которых в среднем не превышает 0,5%.

По мере увеличения толщины льда скорость вертикальной миграции рассола становится различной по глубине залегания слоев. Самые верхние слои имеют наиболее низкую температуру и здесь жидкая фаза в большей мере оказывается вымороженной и ограниченной в способности перемещения. Слои льда, расположенные ближе к нижней поверхности, имеют небольшую отрицательную температуру. Они более насыщены рассолом и сток рассола в них более интенсивен, чем в верхних слоях.

Таким образом, складывается ситуация, когда в толще льда образуются два максимума солености — в самом верхнем слое и в самом нижнем. В верхнем слое рассол оказывается в значительной мере зафиксированным, в нижнем слое он многочислен из-за стока рассола из средних слоев. С увеличением толщины льда соленость вновь образующегося слоя уменьшается. В связи с этим уменьшается и средневзвешенное значение солености льда для всей его толщины в целом. При этом отмеченные два максимума солености сохраняются долгое время (до начала летного таяния). Такая картина формирования солености характерна для периода нарастания льда в спокойных погодных условиях.

Однако часто ледяной покров нарушается образующимися трещинами, через которые происходит выход соленой воды на поверхность льда, притопленного из-за больших скоплений снега.

На распределение солей в толще льда влияют и динамические процессы, имеющие место в период становления ледяного покрова (разломы, надвиги и торошение первичных образований льда). Из-за процессов нарушения горизонтальной послойности льда, распределение и количество солей в нем может бить весьма различным. Это характерно для многих районов Арктики.

Совершенно особые условия формирования солености льда наблюдаются в Антарктике, в зонах «инфильтрационного ледообразования». В них лед образуется преимущественно из пропитанного морской водой снега и отличается высокими значениями солености.

Таким образом, различные условия формирования льда обусловливают большой диапазон значений его солености, особенно в верхнем слое. При оценке солености ледяного покрова целесообразно рассматривать в отдельности различные области Мирового океана, различая их по суровости климата и типу ледообразования.

Плотность морского льда зависит от его температуры, солености и пористости, т.е. от характеристик определяемых главным образом возрастом льда и условиями его образования. В зимний период она составляет 0,860-0,920 г/см 3 для однолетнего льда и 0,830-0,900 г/cм 3 для многолетнего. Летом, вследствие усиленного стока рассола, она падает иногда до 0.560 г/см 3 . Наличие воздушных и газовых включений в толще морского льда обусловливает его пористость, которая определяется как процентное содержание объема пузырьков воздуха и газов, находящихся в образце, к общему его объему. Наличие воздушных и газовых включений в толще морского льда, проявляющихся обычно в виде пузырьков различного размера, влияет на его термические свойства, снижая способность проводить тепло. Содержание воздуха в морском льду значительно и может колебаться от 1 до 50 см 3 /кг. Видимо, основную роль в формировании пористости морского льда играют процессы выделения газов из воды и рассола, связанные с зависимостью растворимости газов от колебаний температуры воды.

Образующийся в природе из морской воды лед содержит те же химические элементы, что и вода, однако, как правило, в гораздо меньшей концентрации.

Главные формы внутреннего строения морского льда, положенные в основу его структурной классификация, определяются типом ледообразования. Основным и преобладающим по распространенности является конжеляционное ледообразование, при котором прирост толщины первоначального слоя льда происходит за счет развития слагающих этот слой кристаллов и формирования новых кристаллов непосредственно из подстилающего слоя воды. Если этот процесс не нарушается сильным волнением и ветром, образовавшийся лед имеет главным образом вертикально — волокнистую структуру, и прирост массы льда обычно соответствует ее тепловому эквиваленту, выраженному через теплоту плавления. При конкретных гидрометеорологических условиях конжеляционное ледообразование сопровождается намерзанием на нижней поверхности автономных ледяных кристаллов — элементов внутриводного льда, снежуры и шуги. Доля этих форм льда в массе отдельных слоев ледяного поля может быть значительной и составлять единицы и более процентов. Поэтому образовавшийся таким способом лед переходит в категорию также достаточно широко распространенных конжеляционно-внутриводных льдов. Широкий диапазон факторов, обусловливающих развитие конжеляционно — внутриводного льда, предопределяет образование разных модификаций его структуры — от волокнистой, с вкраплениями изометрических кристаллов, до мелко- и средне-кристаллической с различной зернистостью и неправильной формой кристаллов. Для льда этих типов образования характерны малая соленость с максимумом в нижних слоях и высокая прочность с минимумом также в нижних.

Принципиально иное строение имеет лед, образовавшийся пo инфильтрационному типу ледообразовании. Он является продуктом смерзания снежной массы, пропитанной морской водой, вытесненной на поверхность льда тяжестью снежного покрова. Отличается мелкозернистой структурой с хаотической оптической opиeнтировкой кристаллов.

Разумеется, изложенное является лишь схемой, отражающей основные различия внутреннего строения льда, которые вытекают из разных механизмов его образования. Реально же, в зависимости от изменчивости гидрометеорологических условий, динамики водоема, направления и устойчивости теплопотоков, нарастания толщины, формируется большое количество структурных видов морского льда и их комбинаций, так или иначе влияющих на физические свойства ледяного покрова.

Изучив различные источники по теме данной работы, можно сделать вывод, что свойства морского льда зависят от ряда изменчивых гидрометеорологических условий, температурных и химических свойств морской воды, течений.

Рассмотрев условия образования и существования морских льдов и их роль в ледниковые периоды, можно сказать, что морские льды Арктики, периодически покрывающие всю акваторию Северного Ледовитого океана, выполняют важные функции в формировании теплового баланса полярной области. Появление морского льда изменяет отражательную способность подстилающей поверхности в среднем от 15% (чистая вода) до 90% (лед, покрытый снегом). Кроме того, морской лед играет роль теплоизолирующего слоя между водой и воздухом, в сотни раз уменьшая теплоотдачу из океана в атмосферу. Таким образом, морские льды служат своеобразным регулятором поглощения и отдачи тепла полярным океаном, что делает их важным звеном, поддерживающим колебательный режим климатической системы.

- Классификация морских льдов.

- Каковы условия образования и существования морских льдов?

- Морские льды в истории ледникового периода.

- Строение и своеобразие морских льдов.

- Какова плотность морского льда?

Источник

Изучение свойств морского льда. Сопротивление льда разрушению при сжатии , страница 2

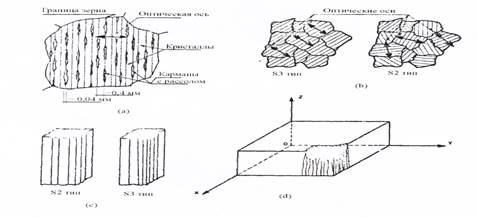

Морской лед образуется при замораживании морской воды. Его механические или другие свойства часто сравнивают со свойствами пресноводного льда из-за большого количества опубликованных трудов в этой области. Однако, свойства морского льда отличаются от пресноводного главным образом из-за содержания рассола и присутствия воздушных карманов. При формировании ледяного покрова, сначала образуется тонкий начальный слой из очень мелких зерен с произвольной ориентацией. Этот слой может быть толщиной от нескольких миллиметров до 15 см. Ниже этого начального слоя, микро- кристаллы растут вертикально, вытесняя рассол, растворенный в воде. Эти кристаллы размером приблизительно 1 мм по ширине с горизонтальной оптической осью. Вытесненный рассол оказывается заключенным в соляных карманах, которые присутствуют между кристаллами льда пресной воды как показано на рис. 2 а. и 2b. Эти соляные карманы имеют размер около миллиметра в диаметре. Рост такого конгломерата из кристаллов пресного льда и соляных карманов ограничен по горизонтали другими подобными множествами. Данный конгломерат можно рассматривать как зерно, с границами как показано в рис. 2а. На макроскопической шкале, полученная структура есть результат сближения вертикального зерна (отсюда название столбчатый лед) которые включают рассол, как показано в рис. 2с.

Рис. 2. Макроструктура столбчатого морского льда. (а) Горизонтальный срез для S2 или S3 типа льда; (b) Направление оптических осей кристаллов морского льда; (с) столбчатый морской лед; (d) пространственная анизотропия в столбчатом морском льде.

Для морского льда S2-типа характерна произвольная ориентация оптической оси в горизонтальной плоскости, в то время как для S3-типа характерно строгое направление для оптической оси. Рисунки 2b и 2с показывают разность между S2 и S3 типами. В то время как морской лед типа S2 составляет большую часть льда в Арктике, присутствие морского льда типа S3наблюдается в значительном количестве в некоторых районах. В любом случае, морской лед типа S3 появляется в ледяных покровах, толщина которых превышает 800 см, и возможно, что присутствие морских течений отвечает за существующую ориентацию кристаллов.

Исследуя природу технических задач, связанных с морским льдом, вполне естественно рассматривать лед как материал, имеющий однородную и непрерывную структуру. При таком подходе необходимо тщательно следить за тем, чтобы размер зерна был мал по сравнению с размером образцов при испытаниях на цилиндрах или балках из морского льда. Кроме того, необходимо принимать во внимание и влияние неоднородности, следовательно, результаты лабораторных испытаний не могут прямо применяться для моделирования поведения льда в пространстве.

Морской лед рассматривается как однородный материал и в горизонтальных и вертикальных плоскостях. Однако, можно предположить, что материал является ортотропичным в лучшем случае как показано на рис. 2d.

Механические свойства морского льда могут быть разделены на две различных категории: связанные с краткосрочным поведением, и связанные с длительным поведением. Краткосрочные свойства зависят от температуры, скорости нагружения, пористости, зернистости, и содержания рассола, а также ориентации кристаллов. Длительные свойства зависят от вышеупомянутых параметров за исключением того, что скорость нагружения заменена продолжительностью нагрузки и уровнем приложенного давления (или скоростью деформации), который обычно держится постоянным в течение нагрузки.

Оценка механических свойств требует определения параметров, которые влияют на величину прочности и основное поведение морского льда. Для различных целей измерение прочности обычно выполняется с помощью ряда лабораторных или полевых испытаний. Рисунок 3 показывает наиболее общие типы проводимых испытаний.

Источник