Гребневики – живые самоцветы морских глубин

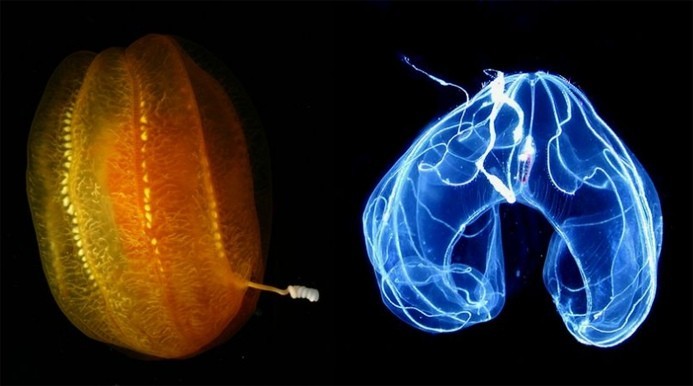

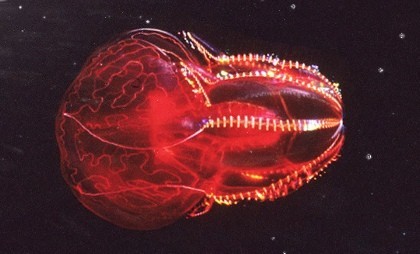

Гребневики – среди из самых необычных морских созданий. Они светятся в темноте радужными переливами, поражают своим многообразием и… примитивностью.

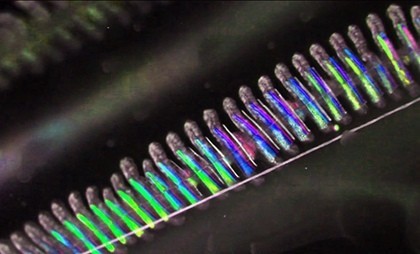

Эти животные получили своё название за восемь рядов гребешков, расположенных по бокам. Гребешки состоят из соединённых между собой ресничек, которые двигаются одновременно и в одном направлении, благодаря чему животные могут довольно быстро и маневренно передвигаться. Взрослые особи, в зависимости от вида, могут достигать размеров от пары миллиметров до полутора метров в длину (например, венерин пояс). Существует около 150 описанных видов гребневиков (ctenophora), распространенных по всему Мировому океану, от мелководных до глубоководных.

Гребневики – прожорливые хищники (за сутки они съедают пищи в 10 раз больше своего веса), однако, в отличие от стрекающих, у них отсутствуют жалящие клетки, а у некоторых видов нет даже щупалец. Вместо этого они используют коллобласты – клетки-липучки, покрывающие ответвления на щупальцах. От прикосновения к добыче крошечные капсулы с клейким веществом лопаются, и жертва уже не может вырваться.

Гребневики – самые крупные животные, использующие реснички для движения. Этот способ обычен лишь для простейших. Поэтому гребневики напоминают гигантских инфузорий.

В 80-е годы XX века из Атлантического океана в Чёрное море (а затем и в Каспийское) случайно попали гребневики мнемиопсисы. Мнемиопсисы с огромной скоростью поедают зоопланктон, икру и личинки рыб и лишают пищи других морских животных. Это привело к массовому сокращению численности некоторых видов рыб (например хамсы и кильки). В свою очередь пострадали и животные, питающиеся килькой: крупная рыба, дельфины и морские котики. Единственным средством борьбы с этим организмом оказался другой гребневик – Вегое ovata, который предпочитает обедать мнеопсисами.

Считается, что Ctenophores очень древние существа. Их таксономическое положение до сих пор остается предметом пылких дебатов среди ученых. В виду того, что тела гребневиков очень хрупкие, никаких окаменелостей, конечно, они оставить не могли. Но уникальность этого вида жизни говорит сама за себя. Кстати, несмотря на примитивность, морской крыжовник имеет 19 523 гена, примерно такое же количество, как и в геноме человека.

Хотя известно несколько донных (бентических) видов, большинство из них дрейфуют в толще воды и образуют значительную долю всей планктонной биомассы во всем мире. Некоторые живут в несколько солоноватой воде, но не в пресной. Они обитают почти во всех океанах и морях, особенно в поверхностных водах вблизи берегов Например, морской крыжовник (Pleurobrachia pileus ), живущий в Северном море, встречается в таком количестве, что забивает рыболовные сети. В то же время, некоторые другие виды человеку показались лишь в нескольких экземплярах. Хрупкое строение гребневиков делает исследование в их образа жизни весьма трудным. Хотя при некотором умении всё-таки можно гребневика держать в аквариуме. Поэтому кое-что в целом о них известно.

Из чего «сделан» гребневик?

Многие виды гребневиков похожи на медуз – у них тоже наблюдается круговая симметрия, а тело состоит в основном из воды. Несмотря на то, что они выглядят как медузы, гребневики зоологически не связаны с ними. Им не хватает характерных нематоцистов (стрекательных клеток), но есть коллобласты, липкие клетки, которые ловят мелких жертв.

На одном конце туловища расположены статоцисты – органы. позволяющие определить положение тела в пространстве, рядом с ними – выделительные поры. Рот находится на противоположной стороне. Долгое время гребневиков относили к кишечнополостным, однако у них всё же имеются анальные отверстия и другие особенности, сближающие их с двусторонне-симметричными животными, поэтому в последнее время зоологи их выделяют в отдельный тип.

У гребневика есть два основных слоя клеток. Внутренний гастродермис, внешний – эпидермис. Между двумя слоями клеток располагается мезоглея и мускулатура. Учёные классифицируют гребневиков на 3 основные группы – Цидиппиды, Бероиды и Лобаты.

Цидиппиды, хотя и недалеко ушли от своих примитивных родственников, могут похвастаться двумя разветвлёнными щупальцами.

Некоторые из лобатов могут иметь реснички вокруг рта (кроме обычных 8 рядов двигательных ресничек). Они предназначены для создания водяного тока, который направляет пищу в правильном направлении.

Наконец, бероиды вообще не имеют никаких особых приспособлений. Зато эти мешковидные гребневики оснащены большим (очень большим) ртом.

У гребневиков есть так называемая “свободная нервная сеть”. Это самая элементарная форма, известная до настоящего времени среди многоклеточных. Она позволяет ctenophora обнаруживать изменения в химическом составе воды вокруг них. Насколько хорошо соображает гребневик? Он может отличать свет от темноты, верх от низа и находить источник пищи по «запаху» в воде.

Питание

Чем питаются гребневики? Чаще всего их добычей становятся медузы, планктон, зоопланктон, ракообразные и даже мелкая рыба. Конечно же, каннибализмом эти примитивные существа тоже занимаются.

Все гребневики являются плотоядными охотниками, за одним исключением. Представители группы Platyctenida являются паразитами.

Размножение

В отличие от медуз, которые имеют очень сложную систему размножения, у гребневиков нет никаких сложностей. Они гермафродиты. Каждый день одно животное выпускает в воду тысячи мужских и женских клеток. Неудивительно, что их потенциал к размножению огромен. Личинка гребневика похожа на взрослое животное, но более круглой формы.

Гребневики состоят из воды как минимум на 95%. Немногочисленные нервные клетки, мышечные клетки и структурный белок, присутствующие в мезоглее — вот и весь внутренний «скелет» гребневика.

Цвет и свет

На теле многих гребневиков можно заметить «эффект радуги», который вызван не биолюминесценцией , а дифракцией (красивым рассеянием света на двигательных ресничках). Большинство видов также биолюминесцентные. Их свет, как правило, синий или зеленый, и его можно увидеть только в темноте. Однако некоторые группы неспособны к биолюминесценции.

Гребневики отлично маскируются в темноте, потому что большинство из них почти прозрачны и их трудно разглядеть. Некоторые виды, живущие на больших глубинах (более 200 метров) производят красный пигмент для маскировки. Красный цвет легче синтезировать по сравнению с чёрным, и большинство глубоководных хищников его не различают. Гребневики часто едят биолюминесцентных существ, а красный цвет помогает скрыть яркие огни добычи. Это интересный пример защитной адаптации, маскировки от хищников.

Источник

Ученые прочитали геном морского крыжовника — организма, обладающего самым древним мозгом на планете Земля

Прочитав геном гребневика (морского крыжовника), российские биологи и их зарубежные коллеги узнали о том, что нервная система возникала в эволюции дважды, и получили новые знания о том, как может работать нервная система, которые можно будет использовать в медицине.

Международная команда ученых прочитала геном морского беспозвоночного животного — морского крыжовника (Pleurobrachia bachei), представителя большой группы гребневиков (Ctenophore). Анализ его генов, опубликованный в журнале Nature, опровергает фундаментальные представления об эволюции животного мира.

Во-первых, полученные данные говорят, что

гребневики, возможно, являются самыми древними животными.

До сих пор самыми древними считались гораздо более примитивные губки, у которых нет нервной системы. Во-вторых, гены гребневика навели биологов на мысль, что, возможно,

нервная система в эволюции независимо возникала дважды.

Вид гребневика, который изучали ученые, за полупрозрачное желевидное тело с ресничками называют морским крыжовником. На первый взгляд он похож на медузу, но это сходство обманчиво. Гребневик — гораздо более сложный организм и относится к совершенно другому типу животных. Это хищник, он питается зоопланктоном, мелкими рачками и даже мальками рыб. Чтобы охотиться на добычу, гребневику необходима сложная нервная система. Биологи называют его нервную систему элементарным мозгом, он обеспечивает ориентацию в пространстве, координирует движение мышц и способен к регенерации при повреждении. Всего известно 150 видов гребневиков.

В России о гребневиках заговорили в связи с экологической катастрофой на Черном море, когда вселившийся туда в начале 1980-х годов гребневик мнемиопсис (Mnemiopsis leidyi) стал поедать зоопланктон и подрывать кормовую базу рыб, что сильно ударило по промысловому рыболовству. Управа на прожорливого вселенца нашлась в лице другого гребневика — берое (Beroe ovata), который питается мнемиопсисом.

Этих интереснейших животных собирала и изучала группа профессора Леонида Мороза в университетах Флориды и Вашингтона. Для исследования генома биологи объединились с группой профессора Евгения Рогаева, заведующего лабораторией в Институте общей генетики РАН и в Медицинской школе Массачусетского университета, специалиста в области нейрогенетики.

Как сказал «Газете.Ru» Рогаев, он давно хотел «найти для исследования генов животное, у которого впервые возникла структура нервной системы, которую можно было бы назвать мозгом»:

«Как ни странно, у специалистов не было однозначного ответа на вопрос, у кого впервые возникла такая структура. Поэтому обнаружение скопления нервных клеток мини-мозга у древней группы гребневиков показалось очень интересным».

Рогаев и его коллеги секвенировали последовательность ДНК морского крыжовника, используя геномные технологии последнего поколения. В дальнейшем анализе участвовали специалисты из США, России, Испании, Голландии и Англии. Российские ученые представляют Институт общей генетики РАН, факультет биоинженерии и биоинформатики МГУ и Институт цитологии и генетики РАН в Новосибирске.

Первый вывод, к которому пришли ученые при сравнении генома гребневика с геномом других животных, состоит в том, что

группа гребневиков отделилась от остальных многоклеточных животных на ранних этапах эволюции около 600 млн лет назад.

Поэтому неудивительно, что они не похожи на остальных.

По словам профессора Рогаева, анализ показал, что более 19 500 генов морского крыжовника кодируют белки. Причем некоторые гены уникальны для гребневика, их нет у остальных животных. У гребневика найдены некоторые удивительные особенности, касающиеся регуляции работы генов, а именно у них отсутствуют микро-РНК (маленькие последовательности РНК). До сих пор микро-РНК были обнаружены у всех животных, они играют очень важную роль в развитии и функционировании организма. Однако морской крыжовник как-то обходится без них.

В лаборатории профессора Леонида Мороза было показано, что нервная система гребневиков отличается от нервной системы других животных по составу нейромедиаторов — химических передатчиков нервного сигнала в синапсах. У гребневика из всех известных нейромедиаторов обнаружен только глутамат, у него не нашли ни серотонина, ни дофамина, ни других.

В геноме гребневика отсутствует также ряд генов белков-рецепторов, участвующих в передаче химических сигналов между нейронами.

Такие уникальные особенности привели ученых к предположению, что нервная система и мышцы у гребневиков появились независимо от других животных.

Таким образом, получается, что нервная система возникала в эволюции дважды, или, как более осторожно говорит Евгений Рогаев, «по крайней мере, независимая эволюция двух нервных систем началась давно».

Гребневики оказались очень полезны для понимания фундаментальных основ биологии, но не только. Как подчеркивает Рогаев, «эволюционные построения могут уточняться и пересматриваться или интерпретироваться по-разному, но полученные факты не только помогают понять закономерности эволюции животных, но и

могут найти применение в практике, например в новых подходах к разработке лекарств»:

«Существование иных молекул и механизмов, осуществляющих передачу сигналов в нервной системе, может оказаться важным и для области нейродегенеративных или психических заболеваний. Например, выявление нейропептидов, которые могут использоваться вместо обычных нейромедиаторов, или молекул, обеспечивающих уникальные регенеративные способности этих животных».

Евгений Рогаев сказал «Газете.Ru», что эта работа была начата три года назад и была поддержана Александром Чикуновым, основателем группы компаний «Росток», которая занималась продвижением проектов, направленных на увеличение продолжительности жизни человека и борьбу со старением. «Это редкий для России случай меценатской помощи фундаментальному исследованию», — подчеркнул Рогаев.

В настоящее время группой Рогаева завершены некоторые геномные проекты, еще не опубликованные, например по генам болезни Альцгеймера и долгожительства.

Подписывайтесь на «Газету.Ru» в Новостях, Дзен и Telegram.

Чтобы сообщить об ошибке, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Источник