Девонский период, или девон (419 — 359 млн лет назад)

С точки зрения человека, девонский период был решающим моментом для эволюции жизни позвоночных: это время, когда первые четвероногие вышли из морей и начали колонизировать сушу. Девон занимал середину палеозойской эры (542-252 млн лет назад). Ему предшествовали кембрий, ордовик и силур, а затем он сменился каменноугольным и пермским периодами.

Климат и география

Глобальный климат в девонский период был неожиданно мягким, со средней температурой от 25 до 30° С. Северные и южные полюса были лишь немного прохладнее, чем районы, расположенные ближе к экватору, и не было ледяных шапок; единственные ледники должны были быть найдены на высоких горных хребтах. Маленькие континенты Лаврентия и Балтика объединились, чтобы сформировать Лавруссию, в то время как гигантская Гондвана (которая миллионы лет спустя разделилась на Африку, Южную Америку, Антарктику и Австралию) продолжала медленно дрейфовать на юг.

Наземные животные:

Позвоночные

Именно в девонский период произошло архетипическое эволюционное событие: адаптация лопастепёрой рыбы к жизни на суше. Два лучших кандидата в качестве самых ранних четвероногих — это Акантостега (Acanthostega) и Ихтиостега (Ichthyostega), которые сами развивались из более ранних, исключительно морских позвоночных, таких как Тиктаалик и Пандерихтис.

Удивительно, но многие из этих первых четвероногих имели семь или восемь пальцев на каждой из своих конечностей. Это означало, что они представляли собой «мертвые элементы» в эволюции, поскольку большинство наземных позвоночных, живущих сегодня на нашей планете имеют не более 5 пальцев на своих конечностях.

Беспозвоночные

Хотя четвероногие стали самым большим достижением девонского периода, они были не единственными наземными животными.

Девон славится множеством мелких членистоногих, червей, нелетающих насекомых и других беспозвоночных, которые воспользовались сложными наземными экосистемами растений, и начали развиваться в это время, чтобы постепенно распространиться внутрь континентов (хотя все еще не слишком далеко от водоемов).

Морская жизнь

В девонском периоде отмечалось возникновение плакодерм, доисторических рыб, характеризующихся наличием прочных пластин (некоторые плакодермы, такие как огромный Дунклеостей, достигали веса в три или четыре тонны). В это время также появились относительно новые представители лучепёрых рыб, самые густонаселенные семейства рыб на Земле сегодня. Относительно небольшие акулы, такие как причудливые Стетеканты, стали все более распространенными представителями морской жизни в девонских морях. Беспозвоночные, как губки и кораллы, продолжали процветать, но количество трилобитов значительно сократилось, и только гигантские эвриптериды (беспозвоночные морские скорпионы) успешно конкурировали с позвоночными акулами за добычу.

Растительный мир

Именно в девонский период умеренные районы эволюционирующих континентов Земли стали по-настоящему зелеными.

Девон был свидетелем первых значительных джунглей и лесов, распространение которых было обусловлено эволюционным соревнованием среди растений, чтобы получать как можно больше солнечного света (в густых лесах высокие деревья имели значительное преимущество над крошечными кустарниками). Деревья позднего девонского периода были первыми, кто развил рудиментарную кору (чтобы поддержать их вес и защитить стволы), а также прочные внутренние органы обмена воды, которые помогли противодействовать силе тяжести.

Девонское вымирание

Окончание девонского периода ознаменовалось массовым исчезновением доисторической жизни. Не все группы животных были в равной степени подвержены этому вымиранию: плакодермы и трилобиты оказались особенно уязвимы, однако глубоководные организмы остались относительно невредимыми.

Доказательства неподтвержденные, но многие палеонтологи считают, что девонское вымирание было вызвано с множественными падениями метеоритов, обломки которых могли отравить поверхности озер, океанов и рек.

Источник

zabinok

Девонский период (408—360 млн. лет назад) считается одним из наиболее интересных этапов в эволюции жизни на Земле. В начале этого периода в морях медленно и постепенно продолжали развиваться организмы, появившиеся в предыдущие геологические эпохи. А в середине девона произошел невиданный ранее расцвет морской фауны.

Необычайного развития достигли кораллы, строматопоры, морские лилии, а также донные прикрепленные животные — брахиоподы и мшанки. Все вместе они создавали колоссальные рифовые постройки. Особый интерес для современных палеонтологов представляют обитавшие в девонских морях членистоногие животные — трилобиты, которые прожили на Земле 300 млн. лет и полностью вымерли по неизвестным причинам. Большинство трилобитов населяло дно, зарывалось в ил. Некоторые научились плавать в толще воды. У таких животных были узкое тело и огромные глаза, обеспечивавшие обзор во всех направлениях. Размеры трилобитов колеблются от 2 до 10 см. Впрочем, ученым известны и мелкие формы (менее 1 см), и гигантские (более 80 см). Почти все трилобиты питались мелкими частичками органики, осевшей на дне, хотя были среди них и хищники. Несмотря на значительное видовое разнообразие, все трилобиты имели примерно одинаковое строение тела. Хитиновый панцирь, защищавший животное сверху, разделялся на три щита — спинной, головной и хвостовой. На головном располагались сложные фасеточные глаза. Туловище состояло из множества сегментов с парой конечностей на каждом из них. Подвижное соединение сегментов туловища позволяло трилобитам сворачиваться для защиты от опасности. Многие трилобиты были найдены именно в положении окаменевших клубочков.

Прекрасно себя чувствовали в девонских морях головоногие моллюски. В девонский период появились первые аммониты — моллюски с закрученной в плоскую спираль раковиной. Они обзавелись удивительным приспособлением — наружной раковиной, разделенной перегородками на изолированные камеры. Эти пустые полости моллюск заполнял газом или водой и, изменяя плавучесть, мог подниматься к поверхности моря или погружаться в толщу воды.

Аммониты были весьма активными хищниками. Выталкивая воду из полости тела и используя реактивный способ движения, они совершали быстрые плавательные движения. Добычей аммонитов становились другие моллюски и мелкие рыбы.

Раковины аммонитов были закручены в 5—7 оборотов. Тело моллюска помещалось лишь во внешней — жилой камере, вся остальная раковина использовалась как поплавок. Аммониты имели несколько щупалец, окружавших рот, который был вооружен острым клювом и парой глаз. Их «звездный час» наступил в более позднем, по сравнению с девоном, мезозое, когда аммониты достигли небывалого разнообразия форм и размеров, а затем исчезли с лица Земли.

Но все же девон — это в первую очередь «эпоха рыб». Самые разные их группы населяли 400 млн. лет назад соленые и пресные водоемы. Среди них — пластинокожие, кистеперые, двоякодышащие, лучеперые, акулы и бесчелюстные рыбообразные существа. Это была настоящая рыбная феерия, где соседствовали и сменяли друг друга удивительные творения, одним из которых природа уготовила долгую жизнь, а других сочла лишь неудачными эскизами на тернистом пути эволюции.

Ранний девон — это время наивысшего расцвета бесчелюстных — древнейших рыбообразных позвоночных животных. Появившись чуть более 500 млн. лет назад, к девону эти рыбы широко распространились в морях и пресных водоемах Евразии и Америки. Первые их представители были невелики (не более 20 см в длину), держались в основном у дна и вели малоподвижный образ жизни. Единственной защитой от крупных беспозвоночных хищников им служил костяной щит, прикрывавший голову, а у некоторых — и тело. Эти рыбы не имели челюстей и питаться могли, лишь взмучивая воду жабрами и заглатывая своим примитивным ртом все, что попадалось вместе с водой

Дрепанаспис (Drepanaspis) один из представителей бесчелюстных рыб. За неимением плавников эти примитивные существа передвигались посредством плоского хвоста. Большую часть своей жизни они проводили на дне, захватывая вместе с песком и илом мелких животных. В девоне век всех бесчелюстных рыб заканчивался. Они выполнили свое предназначение, дав начало остальным позвоночным — челюстным и круглоротым.

Появление челюстей стало важным рубежом в эволюции рыб — они смогли покинуть кормившее их дно и, столкнувшись с новыми условиями обитания, разделились на множество новых групп. В начале девона в пресных и морских бассейнах уже господствовали пластинокожие, или панцирные, рыбы (Placodermi), которые унаследовали от своих предков защитный костный панцирь. Головной и туловищный панцири соединялись подвижно двумя горизонтально расположенными шарнирами. Некоторые панцирные рыбы (такие, как дунклеостеус), в основном хищные и моллюскоядные, обзавелись челюстями в виде костных пластинок с клыкообразными выростами. Что же касается других представителей панцирных, то они, став обладателями слабых челюстей, приспособленных лишь для захвата беспозвоночных животных, вели придонный образ жизни.

Дунклеостеус (Dunkleosteus) — непревзойденный хищник своей эпохи. Эта панцирная рыба достигала в длину более 10 м. Подвижное сочленение головы и тела позволяло ей откидывать голову назад, широко открывая рот. Дунклеостеус— одна из первых рыб, у которых появились челюсти и плавники. Зубы этому хищнику заменяли острые костные пластины. Объектами его охоты становились различные животные, другие рыбы и даже акулы.

Ботриолепис (Bothriolepis) — придонный собиратель. Ротовой аппарат этих рыб предназначался для сгребания с поверхности дна мелких органических частичек, водорослей и небольших беспозвоночных. Большую часть жизни ботриолеписы были вынуждены «пастись» около дна, поглощая значительное количество мелких организмов. Обитали они в основном в пресных водоемах, но переносили и соленую воду. Постепенно рыбы становились более подвижными, обзаводились плавниками, позволявшими маневрировать, и избавлялись от тяжелых «доспехов».

Одна из древнейших групп челюстных рыб девонского периода— акантоды (Acanthodian), широко распространившиеся в пресных водах и лагунах. Как правило, размеры их достигали не более 10 см в длину. Голову и плечевой пояс акантодов покрывали кожаные кости, а тело — косые ряды чешуй. Плавники крепились к шипам из костной ткани.

Сlimatius (из группы акантодов) — одни из первых рыб с парными плавниками. Их скелет, подобно современным акулам и скатам, состоял из хрящей.

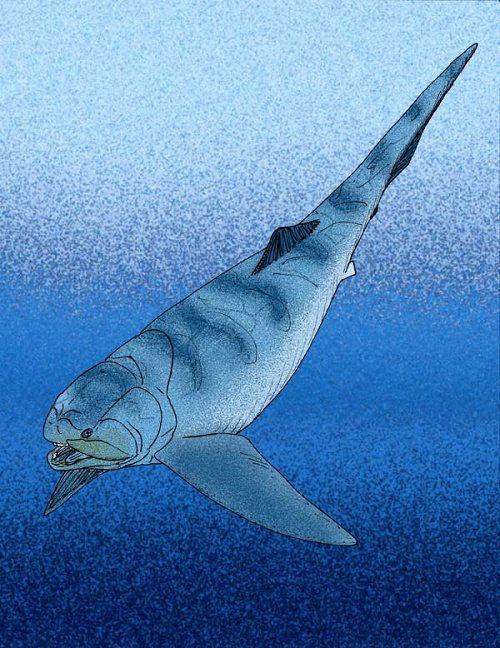

Помимо хрящевых рыб в девоне широкое распространение получили и костные, которые и сегодня имеют наибольшее количество потомков. Одной из древнейших групп костных рыб считаются кистеперые. За время своего существования они широко расселились по всему миру и стали обитателями морских и континентальных бассейнов. Размеры кистеперых колебались от 30 см до 4 м. Все они были хищниками, одни питались мелкими беспозвоночными, а другие — гораздо более крупными видами добычи.

Strunius — кистеперые рыбы, обитавшие в морях девонского периода. Кистеперые стали предками четвероногих, вышедших на сушу, которым предстояло приспосабливаться к новым суровым условиям жизни. Окончание девонского периода ознаменовалось грозными событиями, затронувшими все группы обитателей моря. Вымирание огромного числа видов животных словно послужило сигналом Природе, которая, уже испробовав почти все варианты в океане, готовилась к завоеванию суши.

Источник