Методы укладки морских трубопроводов

Первые суда для прокладки морских трубопроводов появились в конце 40-х годов прошлого века [8]. С небольших барж в мелководных районах трубы, собранные на муфтах, погружались на дно. Практика показала, что укладка подводных трубопроводов способом свободного погружения даже с созданием в трубопроводе растягивающего усилия не дает возможности выполнить укладку трубопровода на глубину более 10-15 м и при волнении моря более двух баллов [9].

Необходимость увеличения диаметров укладываемого трубопровода, глубины укладки, производительности укладки и возможности укладки при более сильном волнении вызвало необходимость создания специальных судов.

Около 70% специализированных судов и все многоцелевые трубоукладочные суда применяют способ наращивания трубопровода на горизонтальной монтажной линии с последующим спуском его под натяжением по стингеру. Изогнутый участок трубопровода, находящийся между точкой касания морского дна и натяжным устройством ТУС, принимает форму S-образной кривой (рисунок 2.1), поэтому данный способ получил название S-метода укладки трубопровода.

Рисунок 2.1 S-метод укладки трубопровода

Наибольшие напряжения могут возникнуть на выпуклом или вогнутом участках S-образной кривой изогнутого трубопровода (рисунок 2.5-б).

Напряжения на вогнутом участке регулируются с помощью натяжного устройства, размещенного на ТУС, а напряжения на выпуклом участке трубопровода уменьшаются использованием стингера. С увеличением диаметра трубопровода или глубины моря необходимо применять более мощные системы натяжения и увеличивать габариты стингера (радиус кривизны и длину). Конструкции стингеров различных радиусов и расстояние от свободной поверхности воды до нижнего конца стингера (h) для трубоукладочного судна «Solitaire» показаны на рисунке 2.2.

Радиус 100 м, h=99 м Радиус 100 м, h=99 м |  Радиус 150 м, h=75 м Радиус 150 м, h=75 м |

Радиус 225 м, h=52 м Радиус 225 м, h=52 м |  Радиус 300 м, h=39 м Радиус 300 м, h=39 м |

Рисунок 2.2 Схема стингера трубоукладочного судна Solitaire

Применение S-метода укладки ограничивается максимальными напряжениями (относительными деформациями), зависящими от параметров укладываемого трубопровода (изгибной жёсткости, отрицательной плавучести), глубины моря (гидростатического давления воды), величины натяжения трубы, радиуса кривизны и длины стингера, а также от воздействия волн и течений.

Наиболее совершенные трубоукладочные суда со стингером осуществляют укладку S-методом трубопроводов диаметром до 1220 мм на глубину моря до 300 м и диаметром до 800 мм на глубину до 700 м со скоростью укладки 3…5 км/сут.

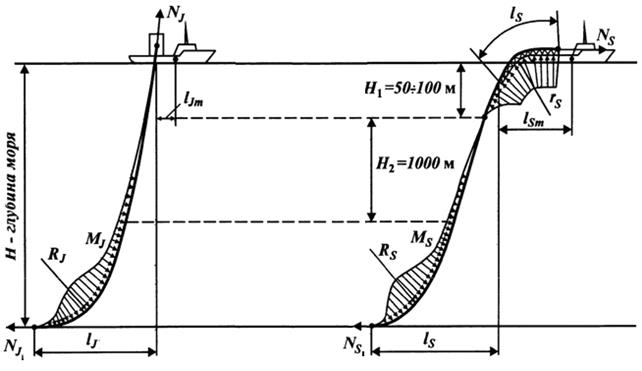

Перспективным способом укладки на большие глубины является укладка с трубоукладочной баржи с изгибом трубопровода по J-образной кривой (так называемый J-метод укладки). В верхней части упругая линия трубопровода принимает форму, приблизительно прямой линии с углом наклона к горизонтали от 40 до 90°, что значительно больше по сравнению с S-образной формой укладки. На барже трубопровод опирается на спусковую наклонную рампу и не имеет изогнутого (с выпуклостью, обращенной вверх) участка (рисунок 2.3). Кривизна в провисающей части трубопровода контролируется созданием натяжения. Основное отличие J-метода укладки от S-метода заключается в отсутствии стингера и в вертикальном расположении верхнего конца трубопровода в процессе укладки при больших глубинах моря, что обусловливает отсутствие напряжений от изгиба на верхнем конце трубопровода. С уменьшением глубины моря угол наклона верхнего конца трубопровода относительно горизонтали уменьшается, и поскольку угол наклона рампы ограничен минимальным значением, то минимальная глубина моря, при которой возможно применение J-метода, значительно больше, чем при S-методе.

Рисунок 2.4 — J-метод укладки трубопровода

Наращивание трубопровода происходит в вертикальном положении. При использовании этого метода на транспортировочную рампу подается одна трубная секция или предварительно сваренная из нескольких секций плеть, которая затем передается на наклонную рампу и приваривается к основному трубопроводу в специальной сварочной камере. Все операции по формированию сварного шва на главной технологической линии: сварка, контроль шва, изоляция выполняются в сварочной камере, предварительная сварка плети осуществляется либо на самом судне на вспомогательной технологической линии или на берегу. Этот метод особенно эффективен при глубоководной укладке труб большого диаметра.

Одной из особенностей сварочного процесса при укладке трубопроводов J-методом является то, что полный цикл операции приварки трубной секции к спускаемой плети, контроль и изоляция сварного шва выполняются на одном посту.

При укладке J-методом напряженно-деформированное состояние глубоководных трубопроводов зависит от параметров укладываемого трубопровода (изгибной жёсткости, отрицательной плавучести), глубины моря (гидростатического давления воды), величины натяжения трубы и воздействия волн и течений. Эпюра изгибающего момента по длине укладываемого глубоководного трубопровода показана на рисунке 2.5-а.

а) J-метод укладки б) S-метод укладки

Рисунок 2.5 — Эпюры изгибающих моментов, возникающих при укладке трубопровода

Совместное воздействие изгибающего момента, наружного гидростатического давления и продольного усилия создаёт опасность потери устойчивости поперечного сечения трубы в виде локального смятия и последующего за ним лавинного смятия. Лавинное смятие заключается в распространении возникшего дефекта вдоль всего глубоководного участка трубопровода. Скорость распространения волны смятия может достигать 100 – 150 м/с. Лавиноопасный процесс смятия может самопроизвольно остановиться только при существенном снижении внешнего гидростатического давления воды. Для защиты глубоководных трубопроводов от лавинного смятия необходимо увеличивать толщину стенки трубы или устанавливать ограничители лавинного смятия (вставки трубы с увеличенной толщиной стенки) с определённым шагом вдоль всего глубоководного участка трубопровода. Однако, как показывают расчёты, по мере увеличения глубины моря рост толщины стенки для глубоководных трубопроводов может быть весьма значителен, что создаст непреодолимые трудности при их изготовлении на заводе, сварке и укладке на дно моря. Ограничители лавинного смятия не позволяют полностью исключить явление лавинного смятия, но локализуют его в пределах участка между двумя соседними ограничителями.

Проблема исследования напряженно-деформированного состояния и потери устойчивости поперечного сечения трубопроводов больших диаметров (D>1219 мм) при укладке на глубины моря более 500 м является недостаточно изученной.

Источник

Глава 16. Монтаж морских трубопроводов

16.14. Оборудование для обследования и ремонта морских трубопроводов.

Контрольные вопросы и задания

16.1. Способы укладки морских трубопроводов

Способы укладки подводных трубопроводов можно классифицировать следующим образом: 1) протаскивание по дну моря; 2) погружение с поверхности моря; 3) спуск на морское дно с трубоукладочных судов (рис. 16.1.1).

Способ укладки протаскиванием по дну (рис. 16.1.1а). Перед протаскиванием прямолинейная секция трубопровода (1) располагается на роликовых дорожках (2), установленных вдоль трассы. К переднему концу секции приваривают оголовок (3) с устройством для крепления троса. Оголовок имеет коническую или сферическую форму, что предотвращает возможность зарывания головного участка трубопровода в грунт при протаскивании. От оголовка трос идет к тяговой лебедке, установленной на судне (4). Для уменьшения силы трения трубопровод оснащают разгружающими понтонами (5).

Способ укладки по дну погружением с поверхности моря (рис. 16.1.16). Трубопровод (1), поверхность которого, как правило, защищена бетонным покрытием для обеспечения отрицательной плавучести, оснащен понтонами (2) для придания ему положительной плавучести. После установки трубопровода над местом укладки понтоны поочередно отсоединяют, и трубопровод с одной стороны постепенно опускается

Глава 16. Монтаж морских трубопроводов 431

на дно моря. Наибольший изгиб при таком методе укладки бывает в сечениях, расположенных у дна и поверхности воды. Для ускорения погружения трубопровода в него с одной стороны можно закачивать воду. В некоторых случаях для снижения изгибающих напряжений и уменьшения кривизны опускаемого на дно трубопровода к концу плавающей плети прикладывают растягивающее усилие.

Способы укладки МТ с трубоукладочного судна (рис. 16.1.1в и г). Различают три основных метода монтажа трубопровода на борту движущегося судна: 1) монтаж в горизонтальном или слабонаклонном положении; 2) монтаж в вертикальном положении; 3) разматывание с барабана.

При укладке трубопровода первым — так называемым S-методом — судно (1) при помощи якорных или буксирных устройств перемещается по трассе, а трубопровод (2), уложенный на рольганги, сходит с палубы (рис. 16.1.1в). К кормовой части корпуса судна обычно крепят стингер 3 прямолинейной или криволинейной конфигурации, являющийся продолжением рольганга и предназначенный для уменьшения изгибающих напряжений в сечениях укладываемого трубопровода. Наклон стингера может изменяться в зависимости от глубины воды в месте укладки трубопровода. По мере продвижения трубоукладочного судна вдоль трассы трубопровод наращивается при помощи сварочно-монтажного оборудования, установленного на борту судна.

С увеличением глубины воды и диаметра трубопроводов требуются все более мощные стингеры и возрастают продольные усилия, которые нужно прикладывать к плети строящегося трубопровода для поддержания его безопасного напряженно-деформированного состояния. Поэтому при строительстве глубоководных трубопроводов в настоящее время все более широкое применение находит второй метод монтажа трубопроводов в вертикальном состоянии (рис. 16.1.1г). Для этого на трубоукладочном судне (1) устанавливают монтажную вышку (2), внутри которой производят наращивание плети. Данный метод обладает меньшей производительностью, которая, однако, может быть увеличена путем предварительной сварки отдельных труб в плети по 2, 3 или даже 4 штуки.

При третьем способе с баржи (1) опускают трубопровод (2), предварительно намотанный на барабан (3), через специальное выпрямляющее устройство, а затем по стингеру (4) на дно.

При укладке подводных трубопроводов на больших глубинах большое значение приобретает необходимость точного регулирования плавучести трубопровода, что достигается применением утяжеляю-

Источник