2.6. Сооружения континентального шельфа

В отличие от промерных работ на реках и морских каналах при съемке шельфа приходится измерять глубины по обширной площади исследуемой акватории, подобно тому как в процессе топографической наземной съемки определяют отметки и плановое положение большого числа реечных точек. Но если топограф может свободно выбирать характерные точки местности для последующего нанесения их на карту, то подводный рельеф отделен от наблюдателя непрозрачным слоем воды. Поэтому измерение глубин на море ведут по заранее запланированной сети точек, количество которых зависит от сложности рельефа; впоследствии эту сеть сгущают в местах выявленных характерных форм поверхности дна. Промерные точки располагают по проектируемым направлениям движения с измерительными приборами съемочными галсами.

Геодезическим обоснованием съемки шельфа служат государственные геодезические сети, создаваемые вдоль побережья методами триангуляции, полигонометрии и трилатерации, их пункты обозначаются на местности сигналами, пирамидами, турами из камней. В пределах прибрежной зоны, т.е. на расстоянии не более 10 км от берега, определение положения промерных точек производится теодолитом от пунктов береговой геодезической сети способами прямой и обратной засечек.

При значительном удалении промерного судна от берега его положение определяют с помощью радиогеодезических систем (РГС) импульсных и фазовых радиодальномеров. Следует отметить, что аналогично определяется положение объектов, предназначенных для разведки и эксплуатации месторождений на шельфе, например буровых судов и установок.

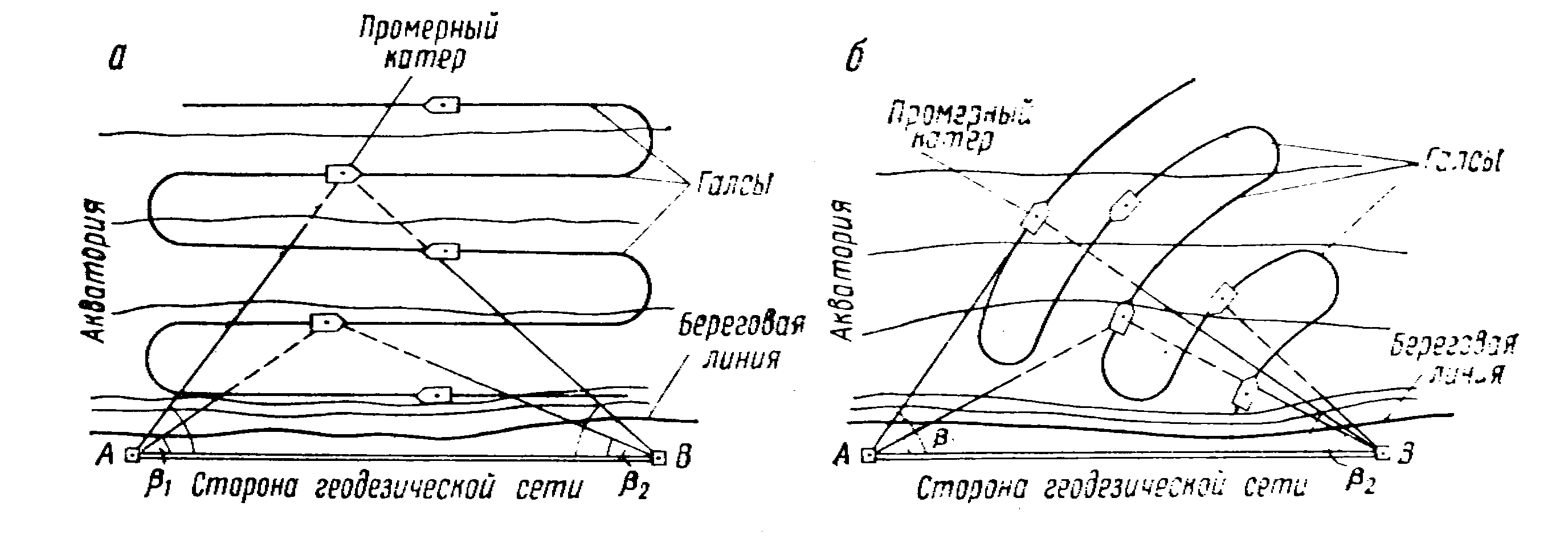

Если плановая привязка судна осуществляется теодолитом, съемочные галсы проектируются в виде прямых линий. При применении радиогеодезических систем галсы имеют форму соединенных между собой дуг окружностей (рис. 20).

а прямые; б круговые

Съемка шельфа начинается с выведения судна на исходный съемочный галс. Через равные промежутки времени подается команда на одновременное измерение плановых координат и глубин. Дойдя до границы участка съемки, судно поворачивает на 180 и ложится на обратный курс смежного галса. Таким образом съемкой покрывается вся площадь участка.

Результаты съемки непрерывно наносятся на рабочие планшеты, по данным которых в дальнейшем составляются карты шельфа. Согласно действующим инструкциям гидрографической службы, средняя квадратическая погрешность определения места судна на галсе не должна превышать 1,5 мм в масштабе съемки, а максимальное расстояние между промерными точками на рабочем планшете составляет 3–4 см.

Широкое применение в практике промерных работ получила отечественная модель эхолота ПЭЛ-3 с диапазоном измерения глубин 200 м и точностью порядка 1 %. В настоящее время при картографировании шельфа используют гидролокаторы бокового обзора (ГБО) антенные устройства, передающие изображение дна на телевизионный экран. В отличие от эхолотов гидролокаторы позволяют выполнять площадную съемку подводного рельефа, не прибегая к сгущению галсов.

Промеры глубин производятся от поверхности морской воды, испытывающей постоянные колебания. Поэтому для приведения глубин к единому нуль-пункту одновременно с промерными работами выполняются наблюдения за уровнем воды с помощью приборов, называемых самописцами уровня моря.

Для топографических карт шельфа в России принята проекция Гаусса–Крюгера со стандартной номенклатурой. Основной масштаб карт 1:25 000; зоны интенсивного освоения и разработки полезных ископаемых снимаются в масштабах 1:5000 и 1:2000; труднодоступные районы арктических морей в масштабе 1:50 000 с последующим составлением карт более мелкого масштаба. Рельеф дна на картах шельфа изображается горизонталями; высота сечения рельефа, как и на суше, обусловлена масштабом съемки и характером рельефа.

Арктические моря России в течение 8–10 месяцев покрыты льдом. Промеры глубин в них обычно ведут эхолотами, смонтированными на вездеходах и тракторах с бурильными установками.

Источник

16. Гидротехнические сооружения континентального шельфа

Существует еще одна область (и географическая и отрасль водохозяйственного строительства), в которой применяются гидротехнические сооружения – это континентальный шельф мирового океана.

Основные понятия

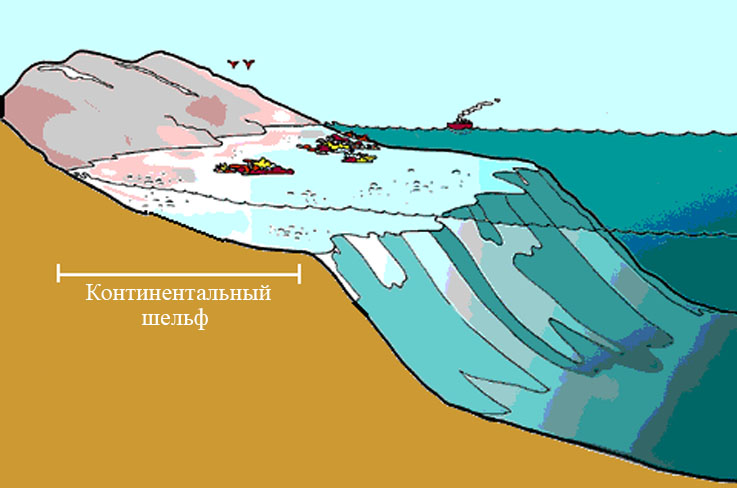

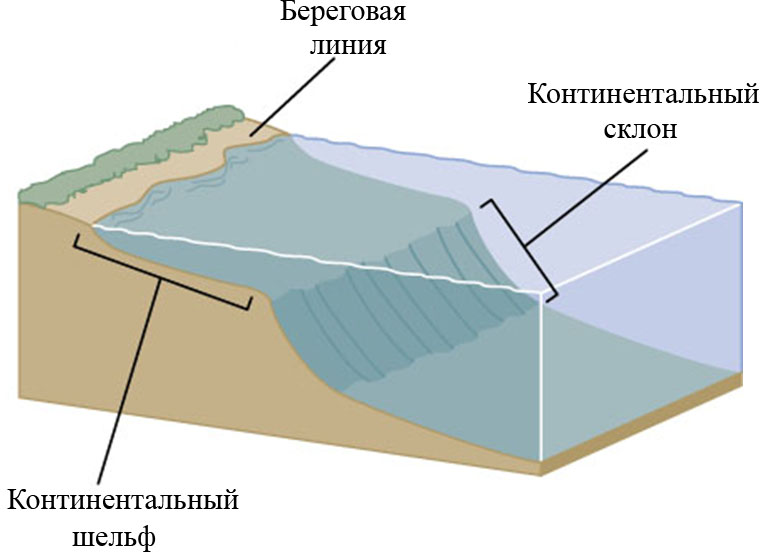

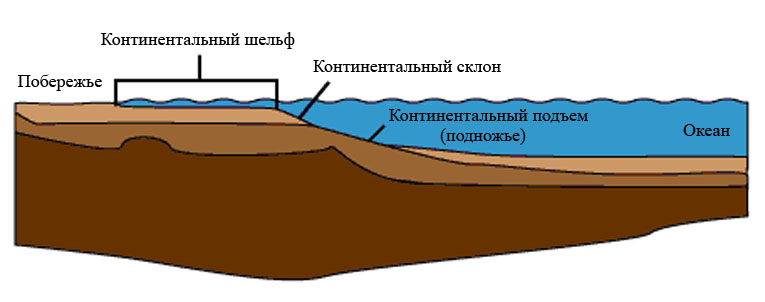

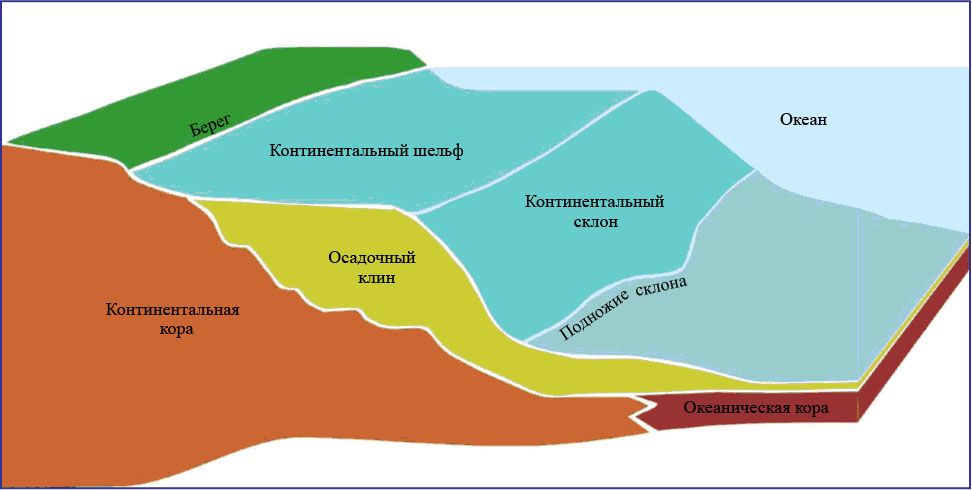

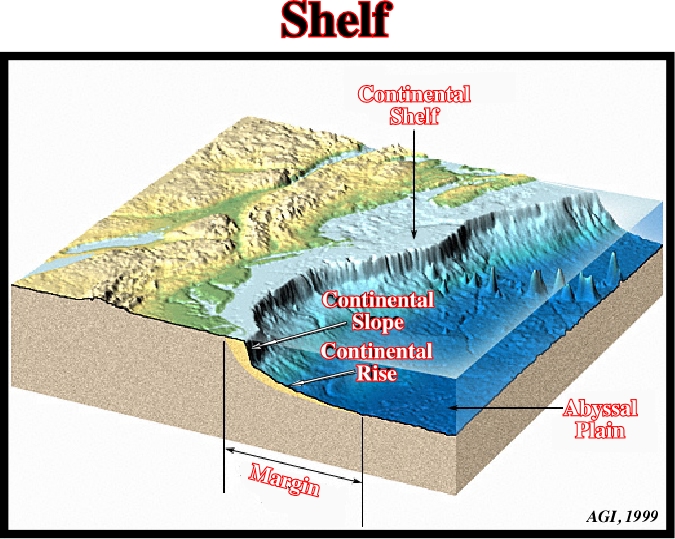

Континентальный шельф (англ. Shelf – полка) – это материковая отмель, выровненная часть подводной окраины материка, примыкающая к суше и характеризующаяся общим с ней геологическим строением. Шельф ограничен с одной стороны берегом моря или океана, с другой – так называемой бровкой, резким перегибом поверхности морского дна, переходом к материковому (континентальному) склону.

Глубина над бровкой близка к 100–200 м (но в некоторых случаях достигает 500–1500 м, например южная часть Охотского моря, бровка Новозеландского шельфа).

Покрытая водами океана часть материка (континента) является его подводной окраиной и по своему геологическому строению и рельефу продолжает прилегающую часть суши. За внешней границей подводной окраины материка расположено ложе океана (абиссальная платформа).

Подводная окраина имеет, как правило, три части:

а) континентальный шельф – подводное продолжение континента, примыкает к суше, характеризуется постепенным уклоном дна и небольшими глубинами покрывающего его моря;

б) континентальный склон, в который переходит континентальный шельф, характеризуется резким и значительным уклоном морского дна;

в) континентальный подъем (подножье) – возвышение, которое образуется за счет осадочных пород, соскальзывающих с континентального склона.

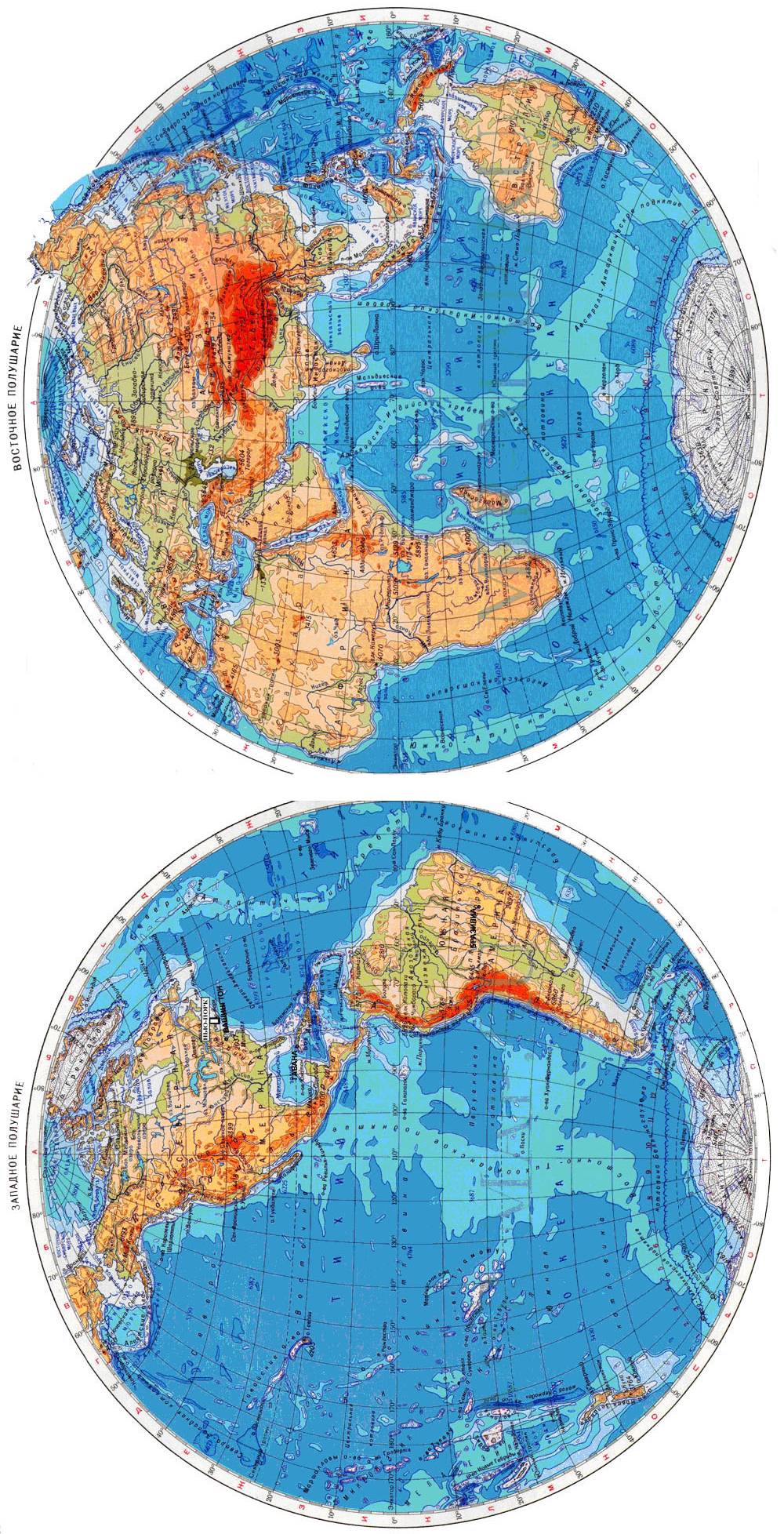

Общая площадь континентального шельфа на планете – около 32 млн. км 2 . По оценкам разных авторов, общая площадь океанского мелководья (глубиной до 200 м) составляет от 7,5 до 12,1% площади водной поверхности.

Самый обширный – шельф Евразийского материка, охватывающий 10 млн. км 2 , при этом шельфы Северной и Западной Европы занимают 2,6 млн. км 2 , у северной окраины Евразии его ширина достигает 1,5 тыс. км. Второе место по площади (до 6 млн. км 2 ) занимают шельфы Северной Америки и Гренландии. На третьем (4,5 млн. км 2 ) – шельфы вдоль Тихоокеанского побережья и островов Индонезии. Далее следуют шельфы Южной Америки (2,2 млн. км 2 , из которых почти 2 млн. км 2 на восточном побережье и только 0,2 млн. км 2 – на западном), Австралии, Новой Зеландии и Тасмании (более 2 млн. км 2 ) и Африки (1 млн. км 2 ).

В Северном полушарии площадь прибрежной зоны, заключенной между изобатами 1 0 и 200 м, занимает 12,1 % водной поверхности (10,7 млн. км 2 ). В Южном, более океаническом полушарии поверхность океана больше, и здесь аналогичные участки дна составляют только 3,9 % акватории (8 млн. км 2 ).

Средняя глубина внешнего края шельфа Мирового океана – 130 – 132 м, ширина в среднем составляет около 40 морских миль (73–78 км). Самые обширные в мире – шельфы Баренцева моря (1300–1700 км) и других арктических морей, а также побережья Аргентины. В центре морского шельфа Баренцева моря глубины достигают 300–400 м, а на бровке в желобах, оставленных ледником, 600 м. Максимальные глубины на более узких шельфах полуострова Лабрадор (ширина 200 км) и острова Ньюфаундленд (ширина 500 км) составляют соответственно 800 и 1000 м. На шельфе Патагонии – южной оконечности Южно-Американского континента – заметны следы в виде рытвин (трогов – от нем. das Trog – корыто) – с глубинами 200–700 м, которые оставил ледник. По «вине» ледника, кстати, возник Магелланов пролив, представляющий собой систему фиордов между Огненной Землей и континентом.

Источник