Консументы

К консументам первого порядка относятся гетеротрофы, поедающие продуцентов, т. е. растительноядные животные, или фитофаги. Некоторые консументы первого порядка не поедают растения, а паразитируют на них. Наиболее наглядно это проявляется в случае таких паразитов, как тли, некоторые грибы и гетеротрофные растения, например не содержащая хлорофилла заразиха (Orobanche).

Провести границу между продуцентами и консументами не всегда легко: скажем, кустарник-полупаразит омела поселяется на деревьях и сосет их соки, однако параллельно в его собственных зеленых листьях протекает фотосинтез. На суше основные фитофаги — насекомые , рептилии, птицы и млекопитающие.

В пресной и морской воде это обычно мелкие ракообразные (дафнии, морские желуди, личинки крабов и т. д.) и двустворчатые моллюски; большинство их — фильтраторы, отцеживающие продуценты, как описано в разд. 8.2.1.

Вместе с простейшими многие из них входят в состав зоопланктона — совокупности микроскопических дрейфующих гетеротрофов, которые питаются фитопланктоном. Жизнь океанов и озер почти полностью зависит от планктонных организмов, составляющих фактически начало всех пищевых цепей в этих экосистемах.

Консументы второго, третьего и последующих порядков

Консументы второго порядка едят фитофагов, т. е. являются плотоядными организмами. Консументы третьего порядка и консументы более высоких порядков также являются плотоядными. Этих консументов можно разделить на несколько экологических групп:

1) хищники: ловят и убивают свои жертвы;

2) падальщики: кормятся только начавшими разлагаться трупами;

3) паразиты: питаются тканями или соками хозяев, не убивая их, по крайней мере сразу же.

Вот два примера основанной на фотосинтезе пищевой цепи:

Растение (листья) → Слизень → Лягушка → Уж → Горностай

Растение (флоэмный сок) → Тля → Божья коровка → Паук → Скворец → Ястреб

Обычно размеры хищников с переходом на следующий трофический уровень возрастают, а их численность снижается. В паразитных пищевых цепях картина противоположная: консументы постепенно мельчают и становятся более многочисленными.

10.3. Приведите примеры пищевых цепей для хорошо известных вам крупных местообитаний, например моря, озера, леса, луга и т. п.

Литература. Биология : в 3 т. Т. 1 / Д. Тейлор, Н. Грин, У. Стаут ; под ред. Р. Сопера

Источник

Экология СПРАВОЧНИК

Кроме рыб, к группе активных пловцов и обитателей поверхности относятся крупные ракообразные, черепахи, млекопитающие (киты, тюлени и т. д.) и морские птицы. Каждое животное из этой группы занимает обычно (но не обязательно) обширную территорию, как это вообще характерно для втрричных и третичных консументов. Тем не менее распределение нектона (и даже птиц) ограничено такими же «невидимыми барьерами», создаваемыми температурой, соленостью и питательными веществами и даже типами дна, как и распределение организмов, менее способных к активному передвижению. Хотя индивидуальные ареалы у представителей нектона могут быть велики, но, как это ни странно звучит, географическое распределение видов может быть более узким, чем у многих беспозвоночных.[ . ]

Морские экосистемы. Скорости поступления загрязняющих веществ в Мировой океан в последнее время резко возросли. Ежегодно в океан сбрасывается до 300 млрд м3 сточных вод, 90% которых не подвергается предварительной очистке. Морские экосистемы подвергаются все большему антропогенному воздействию посредством химических токсикантов, которые, аккумулируясь гидробионтами, по трофической цепи приводят к гибели консументов даже высоких порядков, в том числе и наземных животных — морских птиц, например. Среди химических токсикантов наибольшую опасность для морской биоты и человека представляют нефтяные углеводороды (особенно бенз(а)пирен), пестициды и тяжелые металлы: ртуть, свинец, кадмий и др.[ . ]

Морские экосистемы подвергаются все большему антропогенному воздействию посредством химических токсикантов, которые, аккумулируясь гидробионтами, по трофической цепи, приводят к гибели консументов даже высоких порядков, в том числе и наземных животных — морских птиц, например.[ . ]

Абиссаль — пространство морского дна, соответствующее ложу океана (глубины более 2-3 км) с относительно малой подвижностью воды, постоянной температурой (ниже 2 °С), соленостью. Занимает 75 % площади дна океана.[ . ]

Все рассмотренные экологические группы морских организмов участвуют в круговороте «жизни» в океане (рис. 41). Солнечная энергия, поглощаемая растениями, передается от них животным и микроорганизмам в виде потенциальной энергии по основным трофическим цепям. Эти группы консументов обмениваются с растениями диоксидом углерода и минеральными питательными веществами.[ . ]

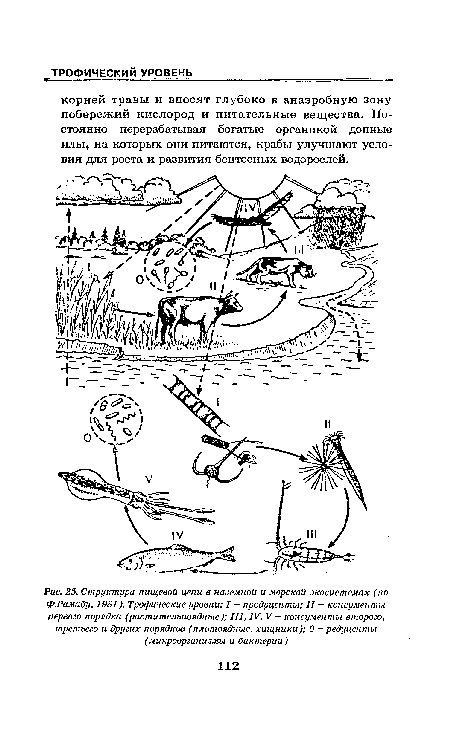

| Структура пищевой цепи в наземной и морской экосистемах (по Ф.Рамаду, 1981). Трофические уровни |  |

Пример автономных М. — циано-бактериальные маты на морских и пресноводных мелководьях, состоящие из нескольких слоев бактерий, которые различаются по функциональной роли. Верхний слой этого «пирога» образуют продуценты-цианобактерии, его толщина — не более 1 мм (в противном случае расположенные глубже цианобактерии не получили бы необходимого количества света). Поскольку разрушение органического вещества происходит поэтапно, то в таком «пироге» может быть до 4 слоев разных групп бактерий.[ . ]

Биотические сообщества каждой из указанных зон, кроме эвфотической, разделяются на бентосные и пелагические. В них к первичным консументам относятся зоопланктон, насекомых в море экологически заменяют ракообразные. Подавляющее число крупных животных — хищники. Для моря характерна очень важная группа животных, которую называют сессильными (прикрепленными). Их нет в пресноводных системах. Многие из них напоминают растения и отсюда их названия, например, морские лилии. Здесь широко развиты мутуализм и комменсализм. Все животные бентоса в своем жизненном цикле проходят пелагическую стадию в виде личинок.[ . ]

Общий круговорот фосфора можно разделить на две части — водную и наземную. В водных экосистемах он усваивается фитопланктоном и передается по трофической цепи вплоть до консументов третьего порядка — морских птиц. Их экскременты (гуано) снова попадают в море и вступают в круговорот, либо накапливаются на берегу и смываются в море.[ . ]

Фитопланктон является первичным источником энергий в пищевых цепях пелагической области — продуцентом. Продуцентом для зоопланктона являются как фитопланктон, так и планктонные личинки моллюсков, морских лилий и т. п.[ . ]

И лабораторные, и внелабораторные модельные экосистемы полезны для приблизительной или предварительной оценки влияния загрязнений или других экспериментальных воздействий, связанных с деятельностью человека. Было выяснено, например, что нефть, введенная в морские мезокосмы, показанные на рис. 2.18,4, с целью моделирования умеренно сильного ее разлива, более токсична для консументов, чем для продуцентов. В результате из-за уменьшения численности зоопланктона и ослабления его давления на фитопланктон возрастает численность последнего: цилиндр, в который добавили нефть, заметно зеленеет по сравнению с контрольным. Это изменение трофической структуры повлекло за собой, как и следовало ожидать, усиление микробного разложения, продолжавшегося до тех пор, пока не были разрушены полностью органические вещества нефти и не приостановился усиленный рост водорослей. Плавучие мезокосмы, показанные на рис. 2.18, Б, устроены специально для изучения действия разных загрязнений.[ . ]

Бентос (benthos — глубина) — это совокупность организмов, обитающих на дне (на грунте и в грунте) водоемов. Он подразделяется на зообентос и фитобентос. Большей частью представлен прикрепленными или медленно передвигающимися или роющими в грунте животными. На мелководье он состоит из организмов, синтезирующих органическое вещество (продуценты), потребляющих (консументы) и разрушающих его (редуценты). На глубинах, где нет света, фитобентос (продуценты) отсутствует. В морском зообентосе доминируют фораминифоры, губки, кишечно полостные, черви, плеченогие, моллюски, асцидии, рыбы и др. Более многочисленны бентосные формы на мелководьях. Их общая биомасса здесь может достигать десятков килограммов на 1 кв. м.[ . ]

Среди мелких организмов, составляющих основу пищевой цепи, сезонная смена видов представляет собой эффективную адаптацию к характерным для лиманов умеренной зоны сезонным изменениям физических факторов (гл. 5). Пищевое поведение консументов часто бывает изменчивым. Широко распространенная кефаль (Mugit), виды которой встречаются в лиманах всего мира, может питаться на разных трофических уровнях (У. Одум, 1970а). Вследствие высокого содержания органических веществ в лиманных осадках важную роль играет биогеохимический круговорот серы (гл. 4).[ . ]

Одна из причин недостатка палеонтологических данных об архее и протерозое — отсутствие скелетов, наружных или внутренних, которые могли бы сохраниться в виде окаменелостей. Одно из предположений по этому поводу, наиболее близкое экологическому взгляду на эволюцию, состоит в том, что в течение длительного времени уровень продукции органического вещества фотосинтетиками, представленными преимущественно фитопланктоном, микроскопическими водорослями, плавающими в верхних слоях воды, был достаточным или даже избыточным для поддержания жизни разнообразных консументов, которые питались живыми или отмершими водорослями и эволюционировали в направлении совершенствования механизмов фильтрации воды или сбора ила. Значительная часть современных морских организмов сохранила питание отфильтрованными мельчайшими органическими частицами (губки, многие моллюски, ракообразные, личиночно-хордовые и многие другие) или собираемым со дна илом. Этот тип биосферы, экосистемы которой состояли, вероятно, всего из трех уровней — продуцентов, консументов и редуцентов, микроорганизмов, окончательно разлагающих органическое вещество, существовал на Земле довольно долго.[ . ]

Источник