Ученые выяснили, что растет под арктическим морским льдом

Группа ученых провела обширные исследования, чтобы детальнее изучить морскую экосистему Арктики. О своих выводах они сообщили в статье для журнала Frontiers in Marine Science.

Читайте «Хайтек» в

Небольшие фотосинтезирующие морские водоросли являются ключевым компонентом морской экосистемы Арктики. Однако их роль в экологии Северного Ледовитого океана недооценивается на протяжении десятилетий. К такому выводу пришла группа ученых, объединившая исследования за последние 50 лет и свои наблюдения в целях изучения возникновения, масштабов и состава цветения фитопланктона под арктическим морским льдом.

Фитопланктон — это свободно плавающие микроскопические организмы, большинство из которых — одноклеточные водоросли. Как и наземные растения, они используют фотосинтез, чтобы превратить свет в энергию, потребляя углекислый газ и питательные вещества из воды. Фитопланктон составляет основу морской пищевой сети и играет жизненно важную роль в углеродном цикле, поглощая CO₂ из атмосферы.

Примерно 10 лет назад большинство ученых предполагало, что фитопланктон оставался в стазисе (застое) на протяжении всей зимы и весны, вплоть до момента вскрытия морского льда. Сейчас появляется все больше свидетельств того, что цветение фитопланктона может происходить в условиях низкой освещенности под морским льдом.

Таким образом, производство фитопланктона в некоторых регионах Северного Ледовитого океана может быть на порядок больше, чем первоначально прогнозировалось. Это открытие принципиально важно для создания климатических моделей. Для этого необходимо точно знать, сколько атмосферного углерода поглощается этими водорослями.

Немногие места на Земле трансформируются так быстро, как Арктика, из-за изменения климата. Неудивительно, что в итоге истончение ледяного покрова позволило фитопланктону, которому для фотосинтеза нужен свет, процветать. Однако оказалось, что цветение происходило и до того, как изменение климата повлияло на арктический морской лед. Исследования, проведенные в 50-х годах и ранее, показывают, что цветение, хотя и не очень большое, но все же происходило под толстым льдом в центральной части Арктики.

Авторы отмечают, что дальнейшие наблюдения за цветением фитопланктона под морским льдом имеют ключевое значение для более точного прогнозирования изменений углеродного цикла в Арктике в будущем.

Читать также

Источник

Институт океанологии им. П.П. Ширшова

Российской академии наук

«Морские экосистемы Сибирской Арктики – 2019» — третий этап

Третий этап 76-го рейса НИС «Академик Мстислав Келдыш» был, в основном, направлен на исследование экосистем заливов Новой Земли и оценку состояния могильников радиоактивных отходов в этих заливах. Заливы восточного берега Новой Земли формируют важную часть экосистемы Карского бассейна. Они принимают в себя ноземельский сток, содержат крупнейшие в Арктике накопленные экологические риски, связанные с захоронениями ТРО и, как мы установили в последние годы, могут быть «плацдармами» для развития популяций видов-вселенцев в карской экосистеме.

При этом изучение заливов как части единого природного комплекса Карского бассейна начато лишь в последние годы нашими экспедициями. В 2019 г. работы были проведены в двух заливах Южного острова – Абросимова и Степового, и одном из южных заливов Северного острова – Медвежьем.

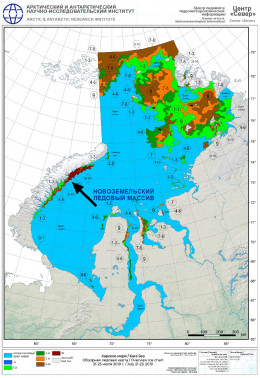

Удивительно стойкий в этом году новоземельский ледовый массив не позволил экспедиции попасть в заливы Цивольки, Русанова и Благополучия, вход в которые был плотно запечатан льдом (рис. 1). Высвободившееся время было направлено на продолжение исследований весенних процессов на полигонах в центральной части Карского моря (рис. 2). Эти работы позволили впервые развернуто характеризовать важнейший стартовый весенний этап годового цикла экосистемы – прежде всего, изменения гидрохимического режима эвфотического слоя, сукцессионные процессы в фитоцене, первичную продукцию органического вещества, динамику популяций массовых видов зоопланктона, получить оценки потоков вещества на базовых трофических уровнях.

Один из принципиально новых и поразительных результатов этих работ состоит в том, что при локализации «глубинного» максимума фитопланктона на горизонтах с освещенностью близкой к 1% ФАР, а иногда и ниже, его вклад в общую первичную продукцию органического вещества в районах, освободившихся от о льда 4-6 дней назад составлял 74%, а при относительно высоком положении максимума в толще воды превосходил 90%. При этом, сами величины измеренной первичной продукции достигали ~1 г С/м 2 , что в разы превосходило значения, полученные в Карском море в более поздние сезоны. Феномен «глубинного» максимума фитопланктона заставляет существенно пересмотреть оценки продуктивности эпиконтинентальных Арктических морей, основанные на спутниковых данных, дающих информацию лишь о поверхностном слое моря.

В заливах Абросимова и Степового были обследованы объекты захоронений радиоактивных отходов, в том числе подводная лодка К-27 в заливе Степового, получены их фото- и видеоизображения, проведены измерения радиоактивности на объектах и вблизи от них на морском дне.

Показано отсутствие значимых утечек радиоактивности.

На входе в залив Абросимова обследован не исследованный ранее крупный объект захоронений, установлена его точная локализация и проведены измерения, которые позволят оценить его радиоактивное содержание.

В заливах проведены наблюдения с помощью буксируемого «Видеомодуля» и получены первые в истории исследований данные о структуре локальных донных экосистем. Во всех заливах установлено присутствие краба-вселенца опилио.

Получены гидрофизические, гидрооптические, гидрохимические данные, данные по планктону и донной фауне, позволяющие характеризовать специфику экосистем исследованных заливов Новой Земли и уровень их взаимодействия с экосистемой Карского бассейна.

Экосистема залива Медвежий и фронтальная часть ледника Витте, разгружающегося в залив (рис. 3, 4), изучены впервые. Исследованы криоканитовые стаканы – поразительные природные явления на поверхности ледника (рис. 5, 6). Они представляют собой небольшие, густо населенные «оазисы» в окружении безжизненной ледовой пустыни.

В криоканитах обнаружены активно функционирующие даже под тонкой ледовой коркой сообщества – микроводоросли, амебы, коловратки, тихоходки и другие организмы, которые еще предстоит определить (рис. 7, 8).

В заливах Абросимова, Степового и Медвежьем экспедицией были установлены памятные приметные знаки – гурии (рис. 9, 10). Их освятил епископ Иаков, в епархию которого – самую северную епархию России входит Новая Земля. Владыка Иаков провел с нами на борту «Келдыша» все 32 экспедиционных дня и был одним и вдохновителей возведения приметных гуриев. На памятных табличках, вмонтированных в гурии, указано кем и когда открыт каждый из заливов и экспедиция, их установившая. Мы считаем, что установка гуриев – дань память нашим героическим предшественникам, открывшим для нас эту часть Арктики, дань памяти именам, которые сохранились на карте, но, к сожалению, уходят из человеческой памяти.

Приход экспедиции в заливы, судно, стоящее рядом с ледником, конечно же, привлекают гостей (рис. 11, 12, 13). Их визиты говорят о том, что не так уж безжизненен холодный покрытый снегами и задернутый туманами восточный берег Новой Земли. Об этом говорят и удивительно нежные цветы, накоротко появляющиеся весной в прибрежной арктической пустыне (рис. 14, 15).

По нескольку дней мы провели с работами в каждом из заливов. Они все разные. Объединяет их удивительная быстро меняющаяся локальная «погода», которая формируется на границе Новой Земли и Карского моря. Иногда она дает возможность сидеть в шлюпке без куртки, часто скрывает остров туманом, неожиданно блокирует все работы жестким ветром, но она всегда формирует поразительное по красоте и освещенности небо и удивительные по форме облака. Прекрасные фотографии Толи Григорьева вам об этом расскажут (рис. 16-20).

6 августа 2019 г. в порту г. Архангельска закончился 76-й рейс НИС «Академик Мстислав Келдыш». Экспедиция не была ориентирована на «большие вызовы» и получение «прорывных результатов». Это удел других исследователей лучше адаптированных к «текущему моменту». Мы ставили конкретную задачу – узнать больше о том, как организована, как функционирует, как реагирует на современные климатические процессы морская экосистема ключевого района Российской Арктики – Карского моря. И нам это во многом удалось.

Фотографии А.Григорьева, В.Кузьмина, А.Федорова, А.Храпко

Источник

Морские экосистемы в арктике

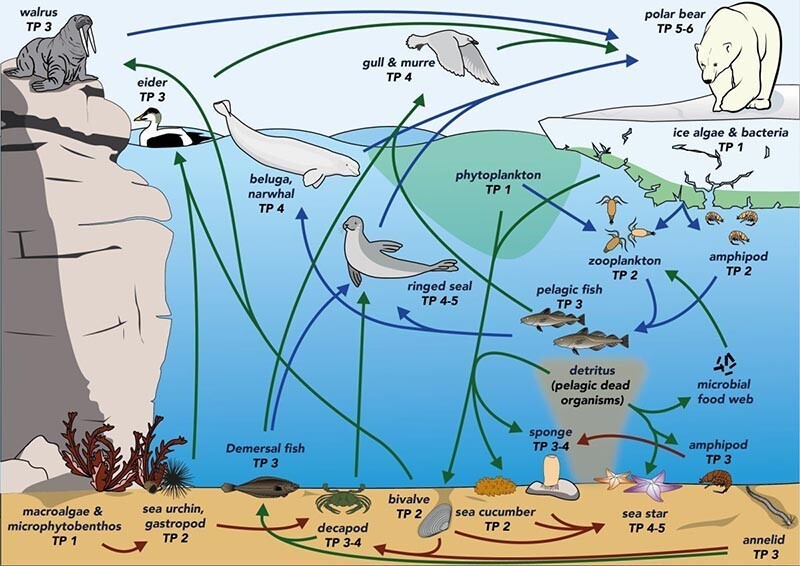

Пищевая сеть — это обширная карта экологических связей, которая объединяет все различные пищевые цепи внутри экосистемы. Отдельные пищевые цепи содержат первичных продуцентов, которые получают энергию от солнца или путём переработки мертвого органического материала; первичные потребители, которые питаются первичными потребителями; а затем вторичные или третичные потребители, которые охотятся на всех потребителей ниже их. Но организмы из одной пищевой цепи также могут занимать место в другой или нескольких других пищевых цепях, поэтому лучший способ увидеть, как функционирует экосистема, — это связать эти цепи вместе.

Белый медведь несет тушу тюленя вдоль арктического побережья

В морских пищевых сетях исследователи часто сосредотачиваются на пелагических или открытых водных пищевых сетях, которые содержат крошечный планктон, обитающий на поверхности, вплоть до крупных хищников, таких как белые медведи (Ursus maritimus), которые часто находятся на вершине нескольких пищевых сетей. Но морское дно (или бенталь) часто упускается из виду в морских пищевых сетях, потому что учёные полагали, что у него нет собственных настоящих высших хищников.

Но в новом исследовании, опубликованном 27 декабря 2022 года в журнале «Ecology», исследователи более подробно изучили прибрежную морскую экосистему в канадской Арктике и обнаружили, что бентический компонент пищевой сети региона был в значительной степени недооценён. Исследовательская группа создала подробную карту различных пищевых цепочек, окружающих остров Саутгемптон, в устье Гудзонова залива на территории канадского Нунавута, и обнаружила, что бентическая часть сети имеет столько же связей, сколько и её пелагический аналог, а также собственный эквивалент белого медведя — хищные морские звёзды.

Диаграмма, показывающая пищевую сеть острова Саутгемптон. Синие стрелки показывают пелагические взаимодействия, коричневые стрелки показывают бентические взаимодействия, а зелёные стрелки демонстрируют взаимодействия между пелагическими и бентосными пищевыми цепями.

«Это сдвиг в нашем представлении о том, как работает прибрежная арктическая морская пищевая сеть, — говорится в заявлении ведущего автора исследования Реми Амиро (Rémi Amiraux), морского эколога из Университета Лаваля в Канаде, который был с Университетом Манитобы, когда проводилось исследование. — Мы доказали, что дикие животные, населяющие морскую воду, и те, кто обитает в отложениях, образуют две отдельные, но взаимосвязанные подсети.»

Исследователи проанализировали данные о 1580 отдельных животных, обитающих в прибрежной экосистеме острова Саутгемптон, чтобы создать новую пищевую сеть. Они обнаружили, что бентические и пелагические компоненты имеют одинаковое количество ступеней, или трофических уровней, в соответствующих пищевых цепях.

Морские звёзды были ключевой частью бентической пищевой сети, занимая различные трофические уровни, но одно семейство, Pterasteridae, постоянно находилось на вершине большинства отдельных пищевых цепей. Исследователи обнаружили, что эти морские звёзды питаются рядом вторичных потребителей, включая двустворчатых моллюсков, тела которых защищены откидной раковиной, морскими огурцами и губками. Это означает, что морские звёзды Pterastidae охотились в масштабах, эквивалентных белым медведям, которые обычно охотятся на моржей, чаек, белух (Delphinapterus leucas) и кольчатых тюленей (Pusa hispida). Ключевым же отличием белых медведей от морских звёзд является только размер их добычи.

Морская звезда из семейства Pterasteridae на морском дне Национального морского заповедника Олимпийского побережья в Вашингтоне

Помимо того, что морские звёзды Pterasteridae и белые медведи являются одними из самых успешных хищников во всей экосистеме, они также обладают общей способностью и готовностью копаться в падали, что, по мнению исследователей, позволило обеим группам процветать в Арктике.

Морские звёзды случайным образом питались мёртвыми пелагическими организмами, которые опустились на морское дно, а это означало, что им приходилось реже охотиться. Точно так же белые медведи могут поедать мёртвых китов, что в состоянии поддерживать их в течение нескольких недель или даже месяцев, пишут учёные в своём исследовании.

Команда экспертов считает, что новые результаты подчёркивают важность пищевых цепей морского дна во многих других морских пищевых цепях. Исследователи пишут, что морские звёзды Pterasteridae встречаются почти во всех морских экосистемах, и если они будут так же успешны в других местах, как в Арктике, они могут оказаться одними из самых успешных хищников океана.

Источник