2. Бассейн реки и его морфометрические характеристики.

Следует различать водосбор и бассейн реки. Водосбор реки — это часть земной поверхности и толщи почв и грунтов, откуда данная река получает свое питание. Поскольку питание рек может быть поверхностным и подземным, различают поверхностный и подземный водосборы, которые могут не совпадать (рис. 5.1). Бассейн реки — это часть суши, включающая данную речную систему и ограниченная орографическим водоразделом.

Рис. 5.1. Схема бассейна и водосбора реки в плане (а) и в поперечном разрезе (б) по линии А — Б:

1 — граница бассейна и поверхностного водосбора реки (орографический водораздел); 2- граница подземного водосбора (подземный водораздел); 3 — бессточные области, не входящие в водосбор реки; 4 — водоупор; 5 -осадки; 6 — поверхностный сток; 7 -подземный сток; 8 — русла рек

Обычно водосбор и бассейн реки совпадают. Однако нередки случаи и их несовпадения. Так, если в пределах речного бассейна часть территории оказывается бессточной, то она, оставаясь частью бассейна, в состав водосбора реки не входит (см. рис. 6.1). Такие случаи весьма характерны для засушливых районов с плоским рельефом. Бессточные территории в пределах речных бассейнов могут иногда достигать больших площадей; например, в Северном Казахстане в бассейне Тобола выше г. Кустаная — 16 300 км 2 (>50% площади бассейна), в бассейне Ишима выше г. Акмолинска (ныне г. Астана) — 1750 км 2 (около 24 % площади бассейна).

Несовпадение границ бассейна, выделяемых по орографическому водоразделу, и границ водосбора может быть и в тех случаях, когда границы поверхностного и подземного водосборов не совпадают, т. е. когда часть подземного стока либо поступает из-за пределов данного бассейна, либо уходит за его пределы.

Бассейны (водосборы) рек, впадающих в один и тот же приемный водоем (озеро, море, океан), объединяются соответственно в бассейны (водосборы) озер, морей, океанов. Выделяют главный водораздел земного шара, который разделяет бассейны рек, впадающих в Тихий и Индийский океаны, с одной стороны, и бассейны рек, впадающих в Атлантический и Северный Ледовитый океаны,- с другой. Кроме того, выделяют бессточные области земного шара, откуда находящиеся там реки не доносят воду до Мирового океана. К таким бессточным областям относятся, например, бассейны Каспийского и Аральского морей, включающие бассейны Волги, Урала, Терека, Куры, Амударьи, Сырдарьи.

Морфометрические характеристики бассейна реки

Основными морфометрическими характеристиками речного бассейна являются:

1.Площадь бассейна а, км2;

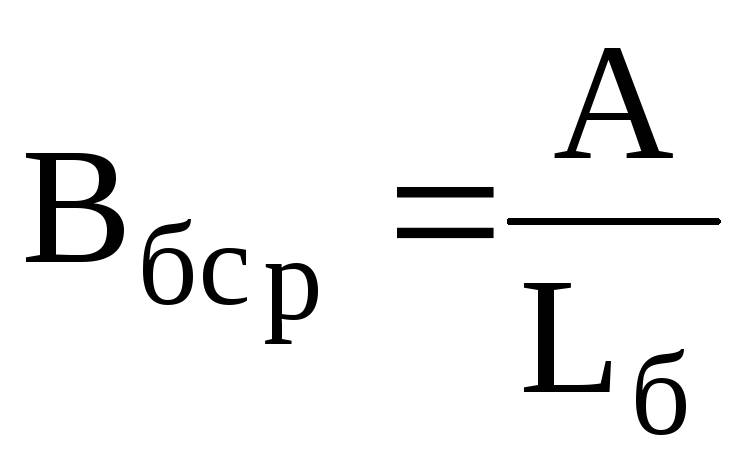

2.Длина бассейна L6 или длина прямой (или кривой медианной линии), соединяющая устье реки и точку на водоразделе, прилегающую к истоку реки;

3.Максимальная ширина бассейна Вбпш, которая определяется по прямой, нормальной к длине бассейна в наиболее широкой его части;

4.Средняя ширина бассейна В6ср, вычисляемая по формуле

Рис. 5.2. Распределение площади бассейна по высотам и гипсографическая кривая

6.Средняя высота бассейна. Среднюю высоту бассейна можно определить по формуле

где Hi — средняя высота любых высотных интервалов в пределах бассейна, вычисляемая как среднее из отметок горизонталей (изогипс), ограничивающих эти интервалы;

ai — площадь части бассейна между этими горизонталями;

A — полная площадь бассейна;

п — число высотных интервалов.

7. Средний уклон поверхности бассейна (iср) определяют по формуле

где li — длины горизонталей;

H-разность отметок смежных горизонталей (сечение рельефа);

Источник

Морфометрические характеристики реки

Река обычно характеризуется плановым очертанием, продольным и поперечным профилем (рис. 1.4.1.1).

Рис. 1.4.1.1. Морфометрические характеристики реки

Характеристики рек зависят от физико-географических факторов, главным образом, от географического положения, климатических условий, рельефа, геологического строения подстилающей поверхности. Так географическое положение определяет направление течения реки, ее расположение относительно других водных объектов. Климатические условия оказывают влияние на состояние рек. Характеристики горных рек существенно отличаются от равнинных рек. Геологическое строение определяет тип грунтов дна и берегов реки.

Сочетание этих факторов определяет морфологические и гидрологические характеристики рек.

К морфометрическим характеристикам относятся длина реки, коэффициент извилистости, густота речной сети. Длиной реки называется расстояние по реке от устья до истока. На карте длину реки измеряют обычно курвиметром или мокрой ниткой. Степень извилистости реки определяется коэффициентом извилистости — отношением длины реки к длине прямой линии, соединяющей исток и устье.

Густота речной сети определяет условия стока атмосферных осадков, питания грунтовыми водами и представляет собой длину речной сети, приходящуюся на 1 км 2 площади какой-либо территории. Для речных бассейнов густота речной сети определяется как отношение суммы длин всех водотоков к площади бассейна реки. Густота речной сети зависит от климата, геологического строения местности и рельефа. В пределах РФ густота речной сети распределена крайне неравномерно и изменяется от 0,1-,2 км/км 2 в низовьях Волги до 1,5-2,6 км/км 2 в горных районах Кавказа.

Морфометрические особенности речной сети существенно влияют на формирование стока, водность рек и их режим. Знание их необходимо для выполнения гидрологических расчетов при проектировании и строительстве гидротехнических сооружений, проведении мелиоративных работ и т. д.

Реки текут в вытянутых, часто извилистых пониженных формах рельефа, называемых долинами. Долина с боков ограничивается склонами, на которых часто располагаются относительно горизонтальные площадки, называемые террасами. Нижняя терраса, периодически заливаемая весенними водами, является поймой реки (горные реки могут не иметь поймы). Часть дна долины, занятая водным потоком, образует русло реки.

Рис. 1.4.1.2. Русло реки

Рис. 1.4.1.3. Меандрирующее русло реки

Руслом реки называется выработанное речным потоком ложе, по которому осуществляется сток речных вод без затопления поймы.

Извилины (меандры) легко смещаются под воздействием размывающей деятельности потока в пределах дна долины; при этом происходит сближение центральных участков выше- и нижерасположенных излучин, которое завершается образованием узкого перешейка между ними и его прорывами. Образовавшаяся короткая спрямляющая протока с большим продольным уклоном быстро разрабатывается и обращается: основное русло, куда переходит весь сток реки, а отпавшая пучина превращается в староречье (старицу). В зависимости от извилистости русла закономерно изменяются и его глубины. Более глубокие места (плесы) расположены в петле излучины вогнутого участка берега, а более мелкие (перекаты) — на относительно прямолинейных участках русла между соседними плесами. Линия наибольших глубин (фарватер) в излучинах прижата к вогнутым подмываемым берегам, т. е. последовательно переходит от одного берега к другому.

В поперечном сечении русла рек в излучинах диссиметричны: глубокие у вогнутых берегов, где река эродирует, и мелкие у выпуклых, где откладывается песок.

Форма и размеры поперечного сечения русла характеризуются площадью водного сечения, шириной реки, длиной смоченного периметра, средней и наибольшей глубинами, гидравлическим радиусом.

Площадь водного сечения (F, м 2 ) определяется в результате промеров глубины по всему поперечному сечению через определенные интервалы, принимаемые в зависимости от ширины. Аналитически общая площадь водного сечения получается как сумма частных площадей:

На гидрометрических створках, где измеряют расходы воды, помимо площади водного сечения, определяют площадь живого сечения, которая при наличии течения воды в пределах всего сечения будет равна ему, а при наличии в нем застойной зоны (мертвой) будет меньше площади водного сечения на величину площади мертвого пространства.

Смоченный периметр х- длина дна реки на профиле, заключенная между урезами воды.

Гидравлический радиус (R) — отношение площади поперечного сечения к смоченному периметру:

Гидравлический радиус характеризует форму русла в поперечном разрезе, так как зависит от соотношения его ширины и глубины. Для мелких и широких рек смоченный периметр почти равен ширине, в этом случае гидравлический радиус почти равен средней глубине..

Средняя глубина (hcp) поперечного сечения реки определяется делением его площади на ширину (В):

Ширину и максимальную глубину получают путем непосредственных измерений.

Все элементы поперечного сечения реки изменяются в зависимости от высоты уровня воды.

Одной из важнейших морфометрических характеристик русла является его продольный профиль.

Продольный профиль вырабатывается под влиянием большого числа факторов, главными из которых являются степень сопротивляемости пород и грунтов, слагающих русло реки, размыв, водоносность реки и уклон ее долины.

Продольный профиль представляет собой линию пересечения дна и водной поверхности вертикальной плоскостью, проходящей через фарватер. В первом случае он называется продольным профилем дна реки, во втором — водной поверхности.

Продольный профиль речного русла характеризуется падением и уклоном. Падение (Δh) — разность высот двух точек в начале и конце заданного участка реки. Отношение падения к длине участка называется уклоном:

Если падение и длина участка берутся в одной размерности (например в метрах), то уклон является безразмерной величиной. А если падение принимается в метрах, длина в километрах, то единицауклона будет промилле (0/00%).

Средние уклоны равнинных рек невелики и мало меняются по территории, Значительно большие уклоны имеют реки горных районов (см. табл. 1.4.1.1). Уклоны малых горных рек могут достигать десятков и сотен промилле.

Средние уклоны некоторых рек на территории РФ

Источник

Гидрология

Лекция. Гидрология рек

Лекция 5. Гидрология рек

1. Реки и их распространение на земном шаре

Река — это водоток сравнительно крупных размеров, питающийся атмосферными осадками со своего водосбора и имеющий четко выраженное сформированное самим потоком русло. К рекам обычно относят лишь водотоки с площадью бассейна не менее 50 км 2 . Водотоки меньшего размера называют ручьями.

Реки — это, как правило, постоянные водотоки, текущие в течение всего года. Однако встречаются реки, которые могут в течение некоторого непродолжительного периода времени перемерзать или пересыхать. Если же водоток пересыхает большую часть года (как, например, сухие долины в пустынях — вади), то такой водоток рекой не считают. К рекам не относятся водотоки, которые не имеют водосбора (как, например, русла, сформированные течениями во время приливов или сгонно-нагонных явлений в приморских районах или на островах). Не являются реками даже крупные водотоки (проливы), соединяющие лагуны с морем. Не могут считаться реками и водотоки с искусственным руслом (каналы).

Наибольшую среди всех рек площадь бассейна имеет Амазонка, наибольшую длину— Нил. Амазонка также самая водоносная река мира (на ее долю приходится 16,6 % стока всех рек). Наиболее крупные реки находятся в Южной Америке, Африке, Азии.

На территории России, по данным РосНИИВХа, более 2,5 млн рек. Из них почти 95 % имеют длину менее 25 км. 2833 рек (0,1 % всех рек) имеют длину от 101 до 500 км и лишь всего 0,008 % рек (их всего 214) —длину более 500 км.

По величине площади бассейна самые крупные реки России — это Обь, Лена, Енисей, Амур и Волга; по длине — Енисей, Обь, Лена, Амур. Самые водоносные реки России — это Енисей, Лена, Обь.

Источник

Морфометрические характеристики рек и водоемов

Дождевые и талые воды, стекая по углублениям земной поверхности в направлении

уклона, образуют водотоки. В зависимости от продолжительности движения воды в них различают постоянные и временные водотоки. Постоянным называют водоток, движение воды в котором происходит в течение всего года или большей его части. В зависимости от размеров водотоков различают ручьи и реки.

К малым водотокам относятся ручьи. Реки подразделяются на большие, средние и малые в зависимости от размеров водосборов (речных бассейнов) и протяженности основного русла.

Большая река — река, бассейн которой располагается в нескольких географических зонах и гидрологический режим которой несвойствен гидрологическому режиму рек каждой географической зоны в отдельности. К категории больших относятся равнинные реки, имеющие бассейны площадью более 50 000 км 2 и протяженностью более 500 км.

Средняя река — река, бассейн которой располагается в одной географической зоне и гидрологический режим которой свойствен гидрологическому режиму рек этой зоны. К категории средних рек относятся равнинные реки, имеющие бассейн площадью от 2000 до 50 000 км 2 и протяженность примерно от 100 до 500 км.

Малая река — река, бассейн которой располагается в одной географической зоне и гидрологический режим которой под влиянием

Рис. 4.2. Водосборный бассейн с речной системой.

местных факторов может быть несвойствен гидрологическому режиму рек этой зоны. К категории малых рек относятся реки, имеющие бассейн площадью менее 2000 км 2 . Их длина, как правило, меньше 100 км.

Место, с которого появляется постоянное течение воды в русле, называется истоком, а место, где река впадает в море, озеро или другую реку, называется устьем.

Ручьи и реки образуют речную систему, под которой понимают главную реку и сеть притоков. Площадь, с которой стекает вода в речную систему, называется водосборной площадью или водосборным бассейном. Совокупность водотоков на определенной территории, включающей разные водосборные бассейны, называется речной сетью.

Основными физико-географическими характеристиками водосбора являются его географическое положение, геологическое строение и рельеф местности, растительный покров, почвенный покров и климатические условия. Наибольшее влияние на процесс формирования и режим водного стока оказывают атмосферные осадки и испарение с поверхности водосбора.

К морфометрическим характеристикам водосборного бассейна реки относятся:

· площадь водосбора F и длина водосбора L (рис. 4.2.), которую обычно определяют по картам;

· средняя ширина водосбора Вср – определяют делением площади водосбора F на его длину L:

· средняя высота водосбора Нср — определяют по гипсографической карте.

К морфометрическим характеристикам рек относятся:

4 Длина реки. Расстояние по реке от истока до устья. Определяется как произведение длины водосбора на коэффициент извилистости реки (Ки), т.е.

4 Густота речной сети (D) представляет количество длины водотоков, приходящееся на единицу площади речного бассейна или какой-либо территории.

4 Уклон поверхности воды в реке (I) равен отношению разности высот поверхности воды в двух пунктах (h1 – h2) к расстоянию между ними L.

Часть дна речной долины, занятая водами реки, называется руслом. Обычно реки имеют большие амплитуды колебания уровней и расходов воды в различные периоды года. Часть русла, в пределах которого проходит сток в период низких (межень) вод, носит название коренного или меженного русла. Во время весенних половодий или дождевых паводков речные воды затапливают пойму. Эта часть дна речной долины носит название паводочного русла. В долинах рек, периодически или эпизодически пересыхающих, возникают сухие русла.

Морфометрические характеристики водоемов (озер и водохранилищ) определяются по плану или карте водоема и относятся к определенному уровню воды. К основным из них относятся:

Длина L — кратчайшее расстояние между двумя наиболее удаленными друг от друга точками береговой линии водоема, проведенное на его поверхности по средней линии, равноудаленной от берегов.

Ширина В — вмакс — наибольшее расстояние между берегами, перпендикулярное к длине.

Длина береговой линии l — по урезу воды (нулевой изобате); для равнинных водохранилищ определяется по правому и левому берегам и суммарная.

Извилистость (изрезанность, развитие) береговой линии Ки — отношение длины береговой линии к длине окружности круга, имеющего площадь, равную площади озера.

Глубина — максимальная Нмакс по данным промеров, средняя Нср —частное от деления объема водоема на площадь его зеркала.

Объем водной массы V — определяется как для всего водоема, так и для отдельных слоев воды по батометрическим картам.

Гидрографическая сеть водосборов, включающая проточные озера, соединенные речными участками, называется озеро – речной системой.

4.3. Основы гидрометрии рек

Гидрометрия– раздел гидрологии, в котором разрабатываются главным образом методики всех наблюдений и измерений, проводимых при изучении гидрологических режимов рек, озер, водохранилищ и болот, а также способы определения параметров режима водных объектов. Для рек основными гидрометрическими параметрами является уровень воды, скорость течения и расход воды.

Все измерения проводятся в пределах живого сечения реки. Живым или водным сечением реки называется площадь, нормально расположенная к направлению течения реки и заполненная текущей водой (рис. 4.3.).

Измерения уровня. Обычно используются реечно-свайные сооружения или, проще говоря, закрепленная на свайном сооружении размеченная рейка. Для каждого гидрологического поста назначается нуль графика, до которого должна быть размече

Рис. 4.3. Определение площади живого сечения реки.

на рейка. Горизонтальная плоскость «нуль графика» располагается на 0,5 м ниже возможного низшего уровня реки. Кроме мерной рейки, могут использоваться разнообразные дистанционные водомерные устройства.

Промеры глубин. Промеры глубин осуществляются гидрометрической штангой, если глубины не превышают 4 метров. На более глубоких участках используются груз на канате или промерные эхолоты, основанные на регистрации времени прохождения звука от поверхности воды до дна и обратно.

Определение скорости течения. В живом сеченииреки скорости воды уменьшаются от поверхности ко дну и от середины реки к берегам за счет трения, так как и дно и берега обладают дополнительным сопротивлением трения. Оно характеризуется т.н. коэффициентом шероховатости, который в зависимости от строения русла может изменяться от 0,025 до 0,2. Кроме того, «мгновенные» скорости, в каждой точке измерения, пульсируют вокруг какого-то среднего значения, за счет турбулентности потока. Явления пульсации учитываются методикой измерений.

В гидрометрическом створе размечаются постоянно используемые скоростные вертикали. Скорость измеряется в определенных интервалах глубин (0,2 – 1,0 м), затем усредняется по каждой вертикали. За среднюю скорость реки в створе принимается средняя по всем вертикалям. Расход воды определяется по формуле

где ω – живое или водное сечение; vср – средняя скорость в створе. Обычно площадь живого потока определяется по результатам промеров.

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

Источник