Морфологические характеристики бассейна

Физико-географические характеристики речных бассейнов —

это прежде всего географическое положение речного бассейна, которое дается в географических координатах его крайних точек. В данные характеристики входят также климатические условия бассейна – количество, распределение и интенсивность атмосферных осадков, мощность и запас воды в снежном покрове, температура и радиационный баланс, рельеф местности, геологическое строение, характер почвенного и растительного покрова, данные об озерах, болотах, ледниках.

Русло реки и речная долина начинается с истока, то есть того места на земной поверхности, где русло реки принимает отчетливо выраженное начертание и где в нем наблюдается течение.

Река может образоваться из слияния двух рек. Место этого слияния и принимается за начало такой реки. За ее исток принимается исток более длинной из этих двух рек. В этом случае различают длину реки от начала до устья и гидрографическую длину реки от устья до истока. Если обе реки имеют одинаковую длину, то за исток принимается исток левого притока.

Течение реки можно разделить на три части: верхнее, среднее и нижнее течения.

В верхнем течении река обычно отличается большими уклонами и большой скоростью течения, здесь река энергично размывает свое русло. В средней и нижней части русла уклоны водной поверхности и скорость течения уменьшаются.

В среднем течении река проносит транзитом продукты размыва, принесенные сверху. В нижнем течении происходит отложение продуктов размыва, принесенных из верхних частей речного бассейна.

Место, где река впадает в другую реку, озеро или море, называется устьем реки. Иногда вследствие расхода воды на испарение и фильтрацию в грунт реки заканчиваются “слепыми” устьями.

Речная долина, ее поперечный профиль

Реки обычно текут в узких вытянутых пониженных формах рельефа, характеризующихся общим наклоном своего ложа от одного конца к другому и называемых долинами.

Элементами речных долин являются — дно (ложе), тальвег, русло, пойма, склоны, террасы, бровка.

Дно долины – наиболее пониженная ее часть.

Тальвег – непрерывная, извилистая линия, соединяющая наиболее глубокие точки дна долины.

Дно долины в продольном направлении пересекается речным руслом.

Поймой называется часть дна долины, заливаемая речными водами.

Речные террасы – более или менее горизонтальные площадки, располагающиеся уступами на склоне долины на некоторой высоте над тальвегом.

Бровкой называется линия сопряжения склонов дольны с поверхностью прилегающей местности.

1. Классификация рек по Хартону.

2. Что такое протяженность реки?

3. Чем определяется густота сети?

4. Понятие о водоразделе.

5. Речной бассейн.

6. Морфологическая характеристика речного бассейна.

7. Русло реки и речная долина.

8. Элементы речной долины.

Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

Источник

2. Бассейн реки и его морфометрические характеристики.

Следует различать водосбор и бассейн реки. Водосбор реки — это часть земной поверхности и толщи почв и грунтов, откуда данная река получает свое питание. Поскольку питание рек может быть поверхностным и подземным, различают поверхностный и подземный водосборы, которые могут не совпадать (рис. 5.1). Бассейн реки — это часть суши, включающая данную речную систему и ограниченная орографическим водоразделом.

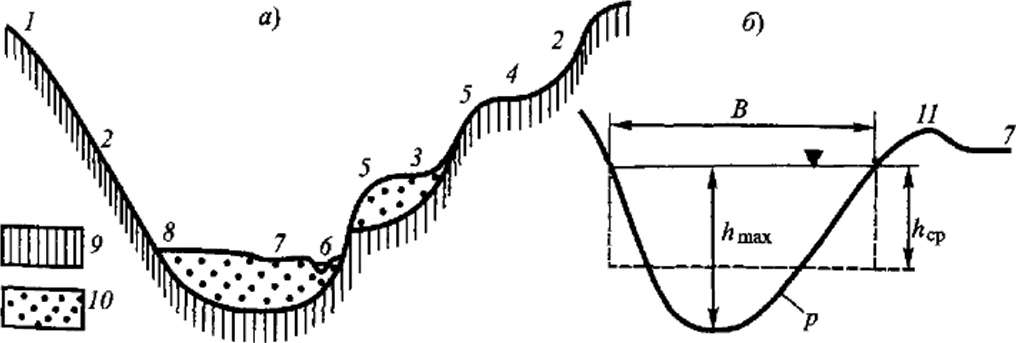

Рис. 5.1. Схема бассейна и водосбора реки в плане (а) и в поперечном разрезе (б) по линии А — Б:

1 — граница бассейна и поверхностного водосбора реки (орографический водораздел); 2- граница подземного водосбора (подземный водораздел); 3 — бессточные области, не входящие в водосбор реки; 4 — водоупор; 5 -осадки; 6 — поверхностный сток; 7 -подземный сток; 8 — русла рек

Обычно водосбор и бассейн реки совпадают. Однако нередки случаи и их несовпадения. Так, если в пределах речного бассейна часть территории оказывается бессточной, то она, оставаясь частью бассейна, в состав водосбора реки не входит (см. рис. 6.1). Такие случаи весьма характерны для засушливых районов с плоским рельефом. Бессточные территории в пределах речных бассейнов могут иногда достигать больших площадей; например, в Северном Казахстане в бассейне Тобола выше г. Кустаная — 16 300 км 2 (>50% площади бассейна), в бассейне Ишима выше г. Акмолинска (ныне г. Астана) — 1750 км 2 (около 24 % площади бассейна).

Несовпадение границ бассейна, выделяемых по орографическому водоразделу, и границ водосбора может быть и в тех случаях, когда границы поверхностного и подземного водосборов не совпадают, т. е. когда часть подземного стока либо поступает из-за пределов данного бассейна, либо уходит за его пределы.

Бассейны (водосборы) рек, впадающих в один и тот же приемный водоем (озеро, море, океан), объединяются соответственно в бассейны (водосборы) озер, морей, океанов. Выделяют главный водораздел земного шара, который разделяет бассейны рек, впадающих в Тихий и Индийский океаны, с одной стороны, и бассейны рек, впадающих в Атлантический и Северный Ледовитый океаны,- с другой. Кроме того, выделяют бессточные области земного шара, откуда находящиеся там реки не доносят воду до Мирового океана. К таким бессточным областям относятся, например, бассейны Каспийского и Аральского морей, включающие бассейны Волги, Урала, Терека, Куры, Амударьи, Сырдарьи.

Морфометрические характеристики бассейна реки

Основными морфометрическими характеристиками речного бассейна являются:

1.Площадь бассейна а, км2;

2.Длина бассейна L6 или длина прямой (или кривой медианной линии), соединяющая устье реки и точку на водоразделе, прилегающую к истоку реки;

3.Максимальная ширина бассейна Вбпш, которая определяется по прямой, нормальной к длине бассейна в наиболее широкой его части;

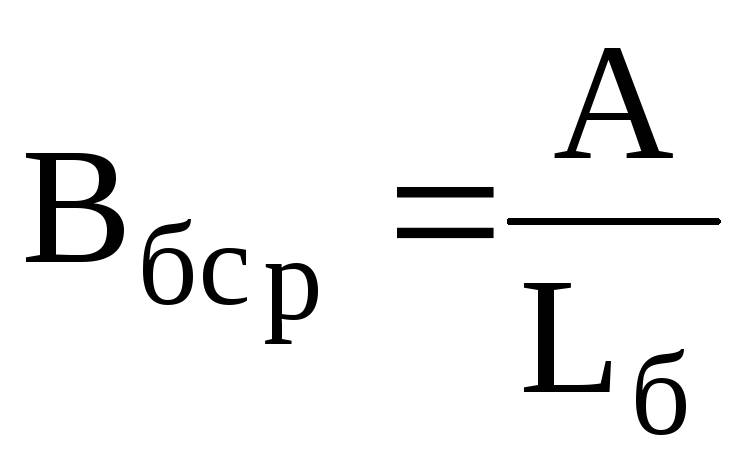

4.Средняя ширина бассейна В6ср, вычисляемая по формуле

Рис. 5.2. Распределение площади бассейна по высотам и гипсографическая кривая

6.Средняя высота бассейна. Среднюю высоту бассейна можно определить по формуле

где Hi — средняя высота любых высотных интервалов в пределах бассейна, вычисляемая как среднее из отметок горизонталей (изогипс), ограничивающих эти интервалы;

ai — площадь части бассейна между этими горизонталями;

A — полная площадь бассейна;

п — число высотных интервалов.

7. Средний уклон поверхности бассейна (iср) определяют по формуле

где li — длины горизонталей;

H-разность отметок смежных горизонталей (сечение рельефа);

Источник

Морфологические, морфометрические, гидрологические характеристики реки

Совокупность рек и других постоянно и временно действующих водотоков, а также озёр и болот на какой-либо территории называется гидрографической сетью (Российский гидрометеорологический энциклопедический словарь, 2009).

Частью гидрографической (и русловой) сети является речная

сеть. Речную систему составляют главная река, впадающая в приемный водоем (океан, море, бессточное озеро), и все впадающие в нее притоки различного порядка. В качестве главной реки в разных случаях считают либо наиболее длинную реку в бассейне (Волга длиннее более полноводного притока Камы), либо наиболее многоводную реку (Миссисипи при слиянии с более длинной Миссури).

Длина реки L – это расстояние вдоль русла между истоком

и устьем реки. Длины рек обычно определяют по крупномасштабным картам или аэрофотоснимкам (расстояния измеряют по геометрической оси русла или фарватеру). При определении длины рек по мелкомасштабным картам должны вводиться поправки на масштаб и извилистость русла: чем мельче масштаб карты и больше извилистость реки, тем больше ошибки при расчете длин рек.

Исток – это место начала реки (выход из озера, болота, ледника, родника и т.д.). Если река начинается в гористой местности там, где подземные воды выходят из-под скопления обломочного материала (осыпи), то это место и считают истоком. Откуда бы река ни вытекала, ее исток не может находиться на самом орографическом водоразделе. Хотя водоток, который дает начало реке по своим размерам формально рекой не является (это скорей ручей), исток такого небольшого водотока все равно принимается за исток всей реки. Так, например, Волга – крупнейшая река Европы – берёт начало в болотах Валдайской возвышенности, и её истоком считается родник, креплёный деревянным срубом, у которого имеется надпись «Исток Волги». На первых километрах после истока Волга представляет собой небольшой ручей со слабым течением.

Устье реки – это место впадения реки в море, озеро, другую

реку. Иногда река заканчивается там, где прекращается речной

сток из-за потерь на испарение и инфильтрацию или в результате

полного разбора воды на орошение. Такое место иногда называют

слепым устьем (Гидрология…, 2008).

Отношение длины участка реки Li к длине прямой li, соединяющей концы этого участка, называется коэффициентом извилистости реки на данном участке:

Сумма длин всех рек в пределах бассейна или какой-либо территории даст протяженность речной сети Отношение протяженности речной сети к площади бассейна характеризует густоту речной сети бассейна или территории:

имеющую размерность км/км 2 . Здесь f – площадь рассматриваемой

территории (Гидрология…, 2008).

Густота речной сети в пределах равнинных территорий Европейской части России в целом уменьшается с севера на юг: в лесной зоне она составляет 0,4-0,6 км/км 2 . (Гидрология…, 2008)

Речная сеть – это сложный результат тектонических и эрозионно-аккумулятивных процессов, движения ледников, крупномасштабных колебаний уровня океана и морей и т. д. Понять происхождение структуры современной речной сети невозможно без детальных геологических, палеогеоморфологических и палеогидрологических исследований.

Продольный профиль реки характеризуется продольным профилем дна русла (он всегда имеет вид волнистой линии) и водной поверхности (более плавная линия). Падение реки – высотная разница между истоком и устьем реки или разность высот двух точек водной поверхности по длине реки (h м). Уклон реки – отношение величины падения реки к длине реки (l) или к длине определенного участка реки (i=h/l). Уклон реки – величина безразмерная (Общее землеведение,).

Речные долины по происхождению могут быть тектоническими,

ледниковыми и эрозионными.

По форме поперечного профиля речные долины подразделяют на

теснины, ущелья, каньоны, V-образные, трапецеидальные, ящикообразные, корытообразные и др. В поперечном профиле долины (рис. 6,3, а).

Рис. Поперечный профиль долины (а) и русла (б) реки:

1 — бровка долины (коренного берега); 2 — уступ коренного берега; 3 — первая надпойменная терраса (аккумулятивная); 4 — вторая надпойменная терраса (эрозионная); 5 — бровка террасы; 6 — русло реки; 7—низкая пойма; 8— высокая пойма; 9— коренные породы; 10 — аллювиальные отложения; 11 — прирусловой вал

Выделяют склоны долины (вместе с уступом долины и надпойменными террасами) и дно долины. В пределах дна (ложа) долины находятся русло реки (наиболее низкая часть долины, занятая водным потоком в межень) и пойма (заливаемая водами половодья или значительных паводков часть речной долины) (Гидрология…, 2008).

Русла рек по форме в плане подразделяются на прямолинейные,

извилистые (меандрирующие), разделенные на рукава, разбросанные (блуждающие) (рис.).

Рис. Типы речных русел:

а – прямолинейное; б – извилистое; в – разделенное на рукава; г – разбросанное; 1 линия наибольших глубин; 2 – отмель; 3 — осередок или остров; 4 – размываемый участок берега; 5 – направление течения

Основные морфологические элементы русла следующие: излучины (меандры), затопляемые подвижные повышения дна – осередки и более высокие, более стабильные и закрепленные растительностью острова, глубокие и мелкие участки русла – плёсы и перекаты, донные гряды различного размера.

Полоса в русле реки с глубинами, наиболее благоприятными

для судоходства, называется фарватером. Иногда помимо фарватера выделяют линию наибольших глубин. Линии на дне речного русла, соединяющие точки с одинаковыми глубинами, называют изобатами.

Основными морфометрическими характеристиками речного русла

(см. рис. ) являются площадь поперечного сечения F, ширина русла В между урезами русла при заданном его наполнении, максимальная глубина русла hmах. Среднюю глубину русла hср в данном поперечном сечении вычисляют по формуле

Для большинства речных русел выполняется приближенное

соотношение hср = 2/3 hmax. В извилистом русле максимальная глубина обычно смещена к вогнутому берегу.

В гидравлических расчетах часто используют ещё две характеристики русла реки – длину смоченного периметра р (см. рис.)

и гидравлический радиус R, равный R = F/ p.

Смоченный периметр – это длина подводного контура поперечного сечения речного русла, т. е. линия контакта воды с ограничивающими её твёрдыми поверхностями – с дном и берегами, а зимой также и с ледяным покровом.

Для широких и относительно неглубоких русел и для периода

открытого русла (без ледяного покрова) величины гидравлического радиуса R и средней глубины hср практически совпадают, поскольку в этих случаях р

Для вычисления средней скорости водного потока используется формула Шези:

V – скорость течения,

R – гидравлический радиус,

i – уклон участка реки

Коэффициент С высчитывает по формуле Базена:

где η – коэффициент шероховатости русла (Учение о реках, 1963).

Расход воды в реке является ее важнейшей характеристикой,

дающей конкретное представление о водности потока.

Расходом потока называется количество воды, протекающее в единицу времени через данное живое сечение. За единицу времени принята одна секунда, за единицу объема – один кубический метр. Расходы малых потоков выражаются в литрах в секунду (л/с).

С изменением расхода происходит изменение уровней, скоростей, размывающей энергии потока и всех иных характеристик потока. Расходы воды, формируясь в результате стока в русло воды из бассейна, подвержены почти непрерывным колебаниям в соответствии с характером поступления воды и условиями, в которых осуществляются процессы стока.

Рис. Схема расчленения гидрографа по видам питания:

питание: I – снеговое, II – дождевое, III – подземное; 1-5 линии разделяющие снеговое и подземное питание в период половодья; 6 – ледостав; 7 – ледоход ссылка?

Зависимость расхода от уровня воды Q = f(H), изображенная

графически, носит название кривой зависимости расходов от уровней, или кривой расходов (Чеботарев, 1975).

На основании средних значений расходов по месяцам строятся гидрографы рек (рис.).

Речной бассейн – часть земной поверхности, включающая в себя данную речную систему. Самый большой бассейн у Амазонки – 7,2 млн км 2 . Водосборный бассейн – площадь суши, с которой речная система собирает свои воды. Он может быть меньше речного бассейна, если в пределах последнего есть бессточные участки (например, в бассейне Иртыша).

Водораздел – линия на земной поверхности, разделяющая сток атмосферных осадков по двум противоположно направленным склонам. Весь земной шар можно разделить на две основные покатости, по которым воды стекают с континентов: 1) в Атлантический и Северный Ледовитый океаны; 2) в Тихий и Индийский океаны. Между этими двумя покатостями проходит Мировой водораздел, или Главный водораздел Земли. Водоразделы

между периферийными областями и областями внутреннего стока называются внутренними водоразделами. Водоразделы океанов и морей разделяют области суши, сток с которых направлен в разные океаны или моря.

Речные водоразделы – линии раздела речных систем. Водоразделы лучше выражены в горах, нежели на равнинах.

Очень редко на аккумулятивных равнинах водоразделы вообще провести невозможно, так как масса воды одной реки делится на две части, направляющиеся в разные речные системы. Такое явление раздвоения течения называется бифуркацией реки (Общее землеведение,).

Источник