- 4.1. Общие представления и понятия титриметрического анализа. Способы фиксации точки эквивалентности

- 3.4.3. Метод Мора.

- 3.5. Расчёт индикаторных погрешностей.

- 3.6. Вывод по кривой титрования 0,1 м раствора NaBr 0,05 m раствором AgNo3.

- Список литературы.

- Метод Мора

- 6 Расчёт индикаторных погрешностей

- 7 Вывод по кривой титрования.

4.1. Общие представления и понятия титриметрического анализа. Способы фиксации точки эквивалентности

К основным понятиям титриметрии относятся: аликвота, рабочий раствор, стандартный раствор, титрование, титрованный раствор, титрант; кривая титрования, конец титрования и точка эквивалентности. Приведем определение этих понятий.

- Аликвота (аликвотная часть)(Va)– точно отмеренный объем раствора (мл) взятый для титрования. Обычно это раствор, содержащий определяемый компонент, который помещают в колбу для титрования.

- Рабочий раствор– раствор реагента точно известной концентрации, используемый непосредственно при выполнении анализа вещества.

- Стандартный раствор– это раствор точно известной концентрации применяемый для стандартизации других растворов; может выполнять функции рабочего раствора.

- Титрованный раствор(стандартный титрованный раствор) – любой раствор, концентрация которого точно установлена тем или иным способом.

- Титрант – раствор реагента или определяемого вещества, объем которого изменяется в процессе титрования и точно фиксируется в точке эквивалентности.

- Кривая титрования – график зависимости изменения параметров титруемого раствора от объема израсходованного титранта (Vт-та), например, при измерении кислотности среды: рН = f(Vт-та); потенциала системы: Е = f(Vт-та), где f знак функциональной зависимости измеряемого параметра.

- Конец титрования – это реально фиксируемый каким-либо методом момент окончания реакции. Он близок, но не точно совпадает с точкой эквивалентности. Чем ближе фиксируемый конец титрования к точке эквивалентности, тем точнее титрование (меньше погрешность).

- Точка эквивалентности (стехоиметричности), обозначаемая Т.Э. или Е – это теоретически рассчитанный момент титрования, когда реагент и определяемый компонент взяты в стехиометрических количествах.

- Титрование это такой процесс, когда раствор титранта добавляют в титруемую пробу малыми порциями до момента фиксации окончания реакции (точке эквивалентности).

- Показатель титровании (рТ) – это значение, при котором заканчивается титрование с данным индикатором при правильном его подборе. При этом показатель титрования должен быть как можно ближе к середине интервала перехода индикатора, т.е. к значению рК. Вид параметра рТ определяется типом индикатора (рТ = рН; рЕ).

- Показатель индикатора (рК) – это значение, которое соответствует середине интервала перехода индикатора и рассчитывается через его константу (диссоциации, устойчивости и т.д.).

Все расчеты в титриметрии основываются на законе эквивалентов и выполняются, исходя из объема титранта, измеренного в точке конца реакции, хотя на практике вместо «конец реакции» обычно употребляют термин «точка эквивалентности». Это удобнее, однако, смешивать по сути понятия «конец реакции» и «точка эквивалентности» нельзя. Одина из главных причин погрешности титриметрического метода заключается в несовпадении фиксируемого конца реакции и реальной точки эквивалентности.

В основе титриметрических определений лежит химическая реакция между титруемым раствором и титрантом, но далеко не любая химическая реакция пригодна для ее использования в титриметрии. Их выбор обусловлен следующими требованиями:

- реакция должна идти количественно, т.е. быть необратимой (Креак.>>1);

- остаточная концентрация титруемого вещества в Т.Э. не может превышать 10 -6 моль/л;

- должен существовать способ точной фиксации точки эквивалентности (конца реакции) визуальный или инструментальный;

- скачок и Т.Э. четко фиксируются и находятся в узком интервале расхода титранта (обычно 1 2 капли);

- отсутствуют сопряженные реакции, влияющие на ход кривой титрования и положение Т.Э.;

- скорость реакции достаточно высока, чтобы исключить перетитровывания раствора.

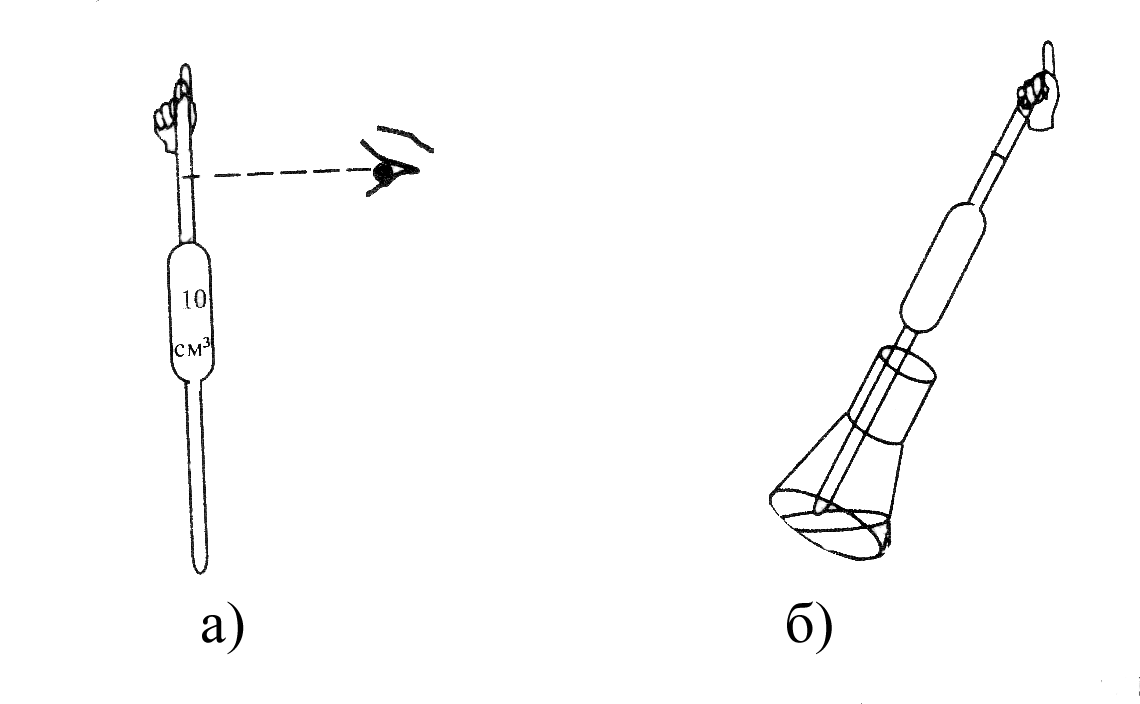

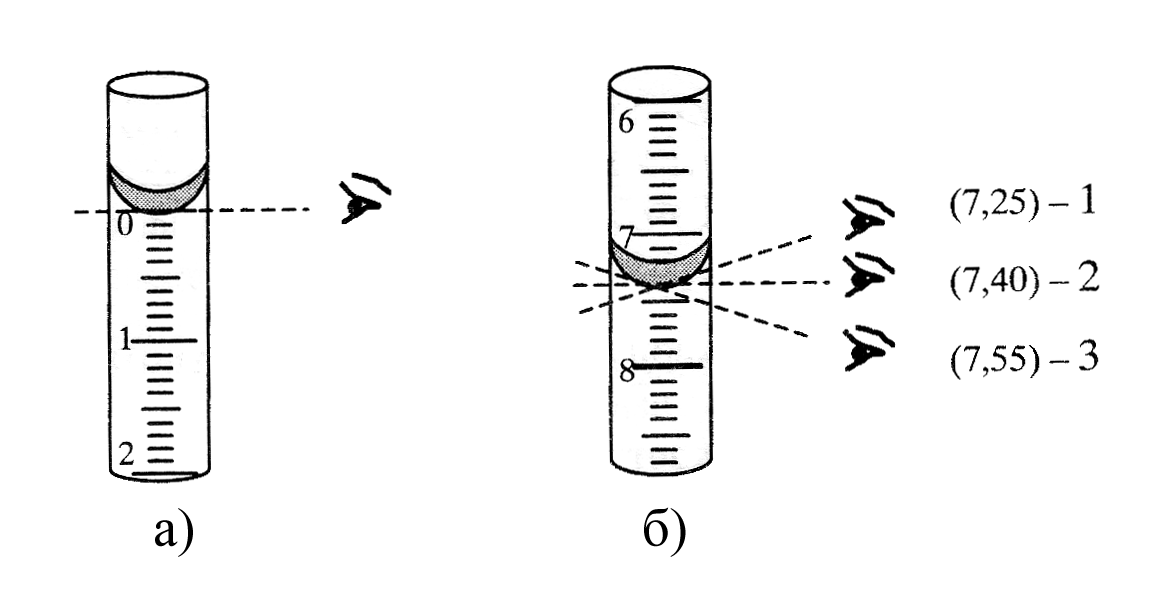

Отбор пробы для титрования (аликвоты) осуществляют пипеткой Мора, а расход титранта фиксируют по шкале бюретки в момент окончания реакции. Точность выполненных определений во многом зависит от правильности обращения с пипеткой Мора (рис. 4.5) и бюреткой (рис. 4.6). Особенно это касается измерения объемов. Объем будет определен правильно, если отсчет проводится по центральной части нижнего края мениска, расположенного на уровне глаз (рис. 4.5 и 4.6)

Рисунок 4.5 – Определение объема раствора при работе с пипеткой

Мора (а) и перенос аликвоты (снятие последней капли) в колбу

Рисунок 4.6 – Положение глаз при отсчете объема по бюретке:

а – определение нулевого положения перед началом титрования;

б – определение объема израсходованного титранта:

1 и 3 – неправильное положение глаз: объем раствора или занижен (1),

или завышен (3); 2 – правильное положение глаз при отсчете.

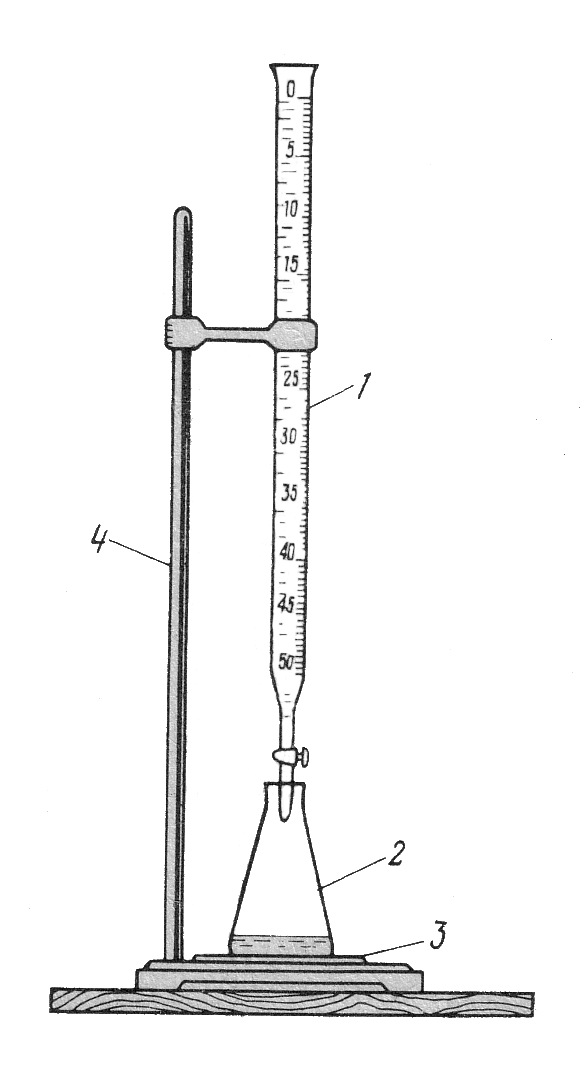

Титрование в лаборатории при визуальной фиксации точки эквивалентности выполняют на установке, показанной ниже на рисунке 4.6. Существуют два варианта проведения титриметрического анализа, обусловленные методикой отбора титруемой пробы: метод пипетирования и метод отдельных навесок. Они отличаются точностью и трудоемкостью.

Метод пипетирования (рис. 4.5) заключается в отборе аликвотных частей (аликвот) титруемого раствора из мерной колбы с помощью пипеток Мора. Обычно отбирают и титруют аликвоты до получения не менее 3-х сходящихся результатов. Метод прост, экспрессен, но уступает в точности методу отдельных навесок.

Метод отдельных навесок состоит во взвешивании на аналитических весах рассчитанной массы навески вещества, необходимой для каждого титрования, которые не должны значительно отличаться. Навески количественно переносят в колбы для титрования, растворяют примерно равными объемами воды и титруют. Титрование выполняю до получения не менее 3-х сходящихся значений по содержанию вещества.

Рисунок 4.6 – установка для титрования: 1 – бюретка с раствором

титранта; 2 – колба с титруемым раствором; 3 – белая плитка или лист

белой бумаги; 4 – штатив с лапками.

Способы фиксации точки эквивалентности.

Конец реакции (точку эквивалентности) фиксируют 2-мя способами: визуальным и инструментальным.

При визуальной фиксации Т.Э. необходимо, чтобы цвет титруемого раствора контрастно изменялся от одной капли титранта в момент окончания титрования. Различают безиндикаторный и индикаторный способы визуальной фиксации Т.Э.

Безиндикаторный способ применяют тогда, когда титруемый раствор в Т.Э. контрастно изменяет свой цвет. Это возможно, если один из исходных растворов, титруемого вещества или титранта, интенсивно окрашен. Например, в перманганатометрии при определении Fe 3+ в Т.Э. бесцветный титруемый раствор приобретает розовую окраску за счет появления в нем избытка ионов MnO4 .

Индикаторный способ основан на добавлении в титруемый раствор незначительных количеств специального реагента – индикатора, контрастно изменяющего свой цвет от одной капли титранта вблизи Т.Э.

Инструментальный способ заключается в измерении физико-химических параметров среды в ходе титрования с помощью каких-либо приборов. К таким параметрам относятся электропроводность, потенциал (рН среды), оптическая плотность растворов и т. д. Визуальная фиксация Т.Э. невозможна, если анализируемые растворы окрашены, мутные или сильно разбавлены. Поэтому инструментальные методы используют в том случае, когда исключено применение индикаторов, а также при необходимости повышения селективности и точности методики определения.

Источник

3.4.3. Метод Мора.

Индикатором служит хромат – ион, который образует красно-кирпичный осадок Ag2CrO4, более растворимый, чем AgBr. При титровании Ag2CrO4 не выпадет, пока Br — не будет оттитрован полностью.

(S(Ag2CrO4) = = 6,5 * 10 -5 M, S(AgBr) = 1,3 * 10 -5 M).

На практике создают концентрацию CrO4 2- равную от 0,35 М до 1,1*10 -4 .

3.5. Расчёт индикаторных погрешностей.

При титровании с индикатором CrO4 2- раствор перетитровывается. В конечной точке титрования концентрация Br — складывается из C0( f-1) и ионов, поступающих за счет частичного растворения AgCl.

[Br — ]KTT =

ПТ = f-1 =

Как видно, систематическая погрешность тем меньше, чем меньше чем больше концентрация титруемого вещества и титранта и чем больше КТТ к точке эквивалентности.

Ag2CrO4 2 Ag + + CrO4 2-

[Ag + ] = = 6,5 * 10 -5

ПТ = = 6,2 * 10 -4

ПТ,

3.6. Вывод по кривой титрования 0,1 м раствора NaBr 0,05 m раствором AgNo3.

1)В осадительном титровании наблюдается одна точка эквивалентности,

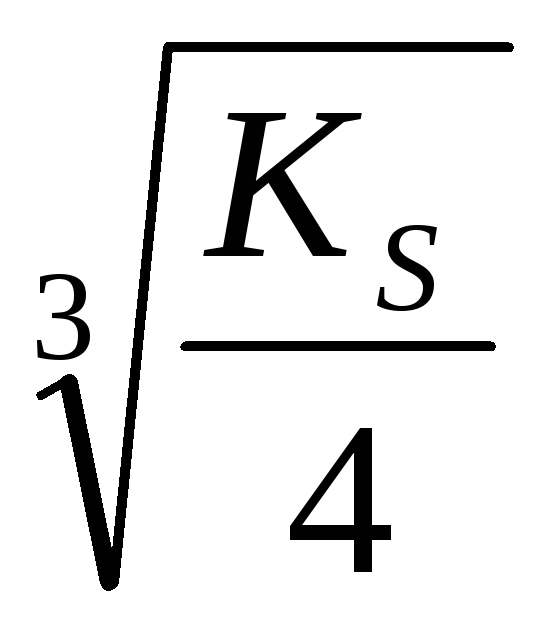

pBr в точке эквивалентности рассчитывается по формуле

pBr = P KS

Кривая симметрична относительно точки эквивалентности.

2) Кривые осадительного титрования относятся к монологарифмическим кривым.

3) Скачок титрования составляет pBr от 3,0 до 6,74

4) Чем меньше произведение растворимости осадка и больше исходная концентрация, тем больше скачок титрования и индекс крутизны, а следовательно, тем меньше стандартное отклонение результатов титрования.

Список литературы.

Золотов Ю. А. Основы аналитической химии. Т 1,2. М. Высшая школа, 1999.

Пилипенко А. Т., Пятницкий И. В., Аналитическая химия Т 1. М. Химия, 1990.

Скуг Д., Уэст Д., Основы аналитической химии. Т 2. М. Мир 1979.

Харитонов Ю. Я., Аналитическая химия ( Аналитика). М. Высшая школа 2001.

Алексеев В. Н. Количественный анализ. М. Химия 1972.

Источник

Метод Мора

Индикатором служит хромат – ион, который образует красно-кирпичный осадок Ag2CrO4, более растворимый, чем AgCl. При титровании Ag2CrO4 не выпадет, пока Cl — не будет оттитрован полностью.

(S(Ag2CrO4) = = 6,5 * 10 -5 M, S(AgCl) = 1,3 * 10 -5 M).

На практике создают концентрацию CrO4 2- равную от 0,35 М до 1,1*10 -4 .

6 Расчёт индикаторных погрешностей

При титровании с индикатором CrO4 2- раствор перетитровывается. В конечной точке титрования концентрация Cl — складывается из C0( f-1) и ионов, поступающих за счет частичного растворения AgCl.

[Cl — ]KTT =

ПТ = f-1 =

Как видно, систематическая погрешность тем меньше, чем меньше чем больше концентрация титруемого вещества и титранта и чем больше КТТ к точке эквивалентности.

Ag2CrO4 2 Ag + + CrO4 2-

[Ag + ] = = 6,5 * 10 -5

ПТ = = 6,2 * 10 -4

ПТ,

7 Вывод по кривой титрования.

1)В осадительном титровании наблюдается одна точка эквивалентности,

pCl в точке эквивалентности рассчитывается по формуле

pCl = P KS

Кривая симметрична относительно точки эквивалентности.

2) Кривые осадительного титрования относятся к монологарифмическим кривым.

3) Скачок титрования составляет pCl от 3,0 до 6,74

4) Чем меньше произведение растворимости осадка и больше исходная концентрация, тем больше скачок титрования и индекс крутизны, а следовательно, тем меньше стандартное отклонение результатов титрования.

Источник