КУ́РСКАЯ МАГНИ́ТНАЯ АНОМА́ЛИЯ

В книжной версии

Том 16. Москва, 2010, стр. 434

Скопировать библиографическую ссылку:

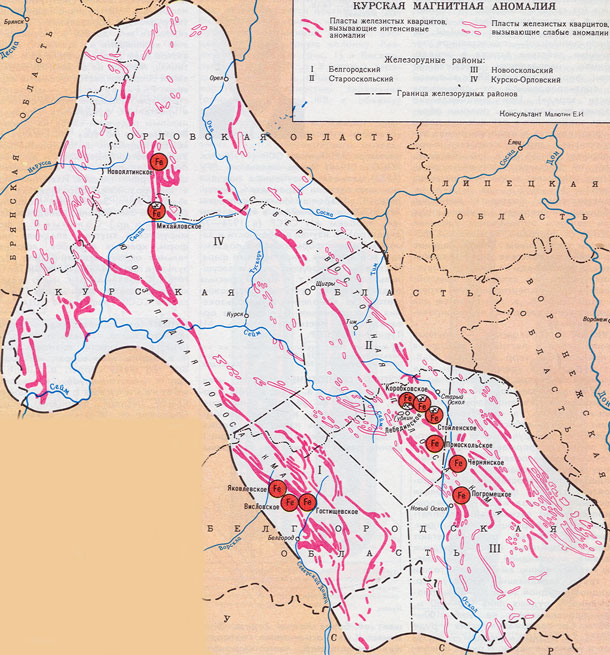

КУ́РСКАЯ МАГНИ́ТНАЯ АНОМА́ЛИЯ (КМА), железорудный бассейн в России, в Белгородской, Курской и Орловской областях; крупнейший в мире. Протяжённость c юго-востока на северо-запад ок. 600 км, ширина 150–250 км. Пл. 120 тыс. км 2 . Магнитные аномалии близ г. Курск выявлены в 1783. Железистые кварциты вскрыты скважинами в 1923 близ г. Щигры и пос. гор. типа Тим Курской обл. Богатые железные руды впервые обнаружены в 1931 в Белгородской обл., близ сёл Коробково и Салтыково (ныне г. Губкин). Разработка железистых кварцитов ведётся c 1952 подземным способом, богатых железных руд – c 1959 открытым способом. Выявлено 14 месторождений железных руд с общими балансовыми запасами 64891 млн. т, из них разведанные запасы составляют 33030 млн. т со средним содержанием железа 41,09%; предварительно оценённые 31861 млн. т. Из общего количества разведанных запасов св. 50% представлено рудами, не требующими обогащения. Наиболее крупные месторождения (разведанные запасы, млн. т): Михайловское (8691), Стойленское (5464), Лебединское (3785), Гостищевское (2595), Стойло-Лебединское (2342), Коробковское (2071), Яковлевское (1867), Висловское (1453).

Источник

Месторождения железных руд бассейна кма

Курская Магнитная Аномалия. Минералы Михайловского месторождения

Геологическое строение района и Михайловский рудник

Курская Магнитная Аномалия (КМА) — крупнейший железорудный бассейн в России, расположен на терр. Курской, Белгородской и Орловской областей. Включает Белгородский, Ново-, Старо-оскольский и Курско-Орловский железорудные районы. Протяжённость территории КМА с Ю-В. на С-З.

600 км. при ширине 150-250 км. Общая площадь бассейна 120 тыс, км2. Прогнозные ресурсы неокисленных кварцитов (до глуб.700 м) 856 млр д . т, богатых жел езных руд (до глуб.1200 м . ) 82 млрд. т (198 4), в т. ч. разведанные и предварительно оцененные запасы свыше 25 млрд. т. и 30 млрд. т. соотв. Главные месторождения: Коробковское, Лебединское, Михайловское, Чернянское, Погромецкое, Стойленское, Яковлевское, Гостищенское и др.

КМА приурочена к Воронежской антеклизе Восточно-Европейской платформы; нижний структурный этаж относится к докембрийскому фундаменту платформы, верхний составляют полого залегающие осадочные толщи платформенного чехла. Железные руды приурочены к кристаллическому фундаменту, глубина залегания которого колеблется по преимуществу в пределах 60-650 м. Самые богатые руды связаны гл. образом с древней корой выветривания железистых кварцитов, являясь продуктом их окисления и природного обогащения; они состоят в основном из мартита, мелкочешуйчатого гематита («железной слюдки» и «железной сметаны»), лимонита и сидерита. Богатые руды известны в двух формах залегания: горизонтальные плащеобразные залежи на головах пластов железистых кварцитов и крутопадающие залежи, уходящие иногда на глубину до 500-700 м. Именно эти окисленные руды содержат в себе многочисленные минерализованные трещины и пустоты, являющиеся источником интереснейших и подчас уникальных минералогических находок.

Магнитная аномалия в районе г. Курск открыта П.Б. Иноходцевым в 1783г. при составлении карт Генерального межевания. Большая работа по исследованию КМА проведена профессором Московского университета Э.Е. Лейстом. В 1896-1918гг. велись исследования границы аномалии и выяснение глубины залегания руд. Железистые кварциты вскрыты скважинами в 1923 — 19 31гг. возле г. Щигры и пос ёлка Тим Курской обл. в результате работ » О собой комиссии по изучению КМА», начатых по указанию В. И. Ленина, под рук. П.П. Лазарева и И.М. Губкина , а первые образцы железной руды были добыты 7 апреля 1923 г. из скважины, пробуренной у села Лозовка под Щиграми, на глубине 167 м. Всенародное ликование по этому поводу было так велико, что вдохновило В.В. Маяковского на написание двух поэм о трудовом подвиге геологов и горных рабочих, и даже о геологическом происхождении руд. Самые богатые железные руды были обнаружены в 1931г. вблизи сёл Коробково и Салтыково (ныне г. Губкин).

Михайловское месторождение Курской магнитной аномалии находится вблизи г. Железногорска Курской области, в 1 00 км. северо-западнее г. Курска. На площади месторождения вскрыты породы архейского и протерозойского возраста. Архейские породы (за пределами схемы) представлены гнейсами, плагиоклазовыми гранитами и их мигматитам и , протерозойские —

породами михайловской (условно) и курской серий.

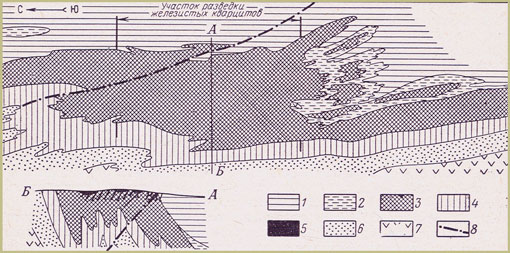

Схема геологического строения докембрия Мяхайловского месторождения (п о В.Палищуку ): 1 — метаморфизованные кварцевые порфиры, их туфы и туффиты, песчаники, брекчии курбакинской свиты; 2-4 — породы курской серии: 2 — сланцы и алевролиты верхнего отдела; 3 — железистые кварциты среднего отдела; 4 — сланцы нижнего отдела; 5 — богатые железные руды; 6 — метапесчаники и кварциты с прослоями сланцев; 7 — амфиболиты, метабазиты, силикатные сланцы, прослои кварцитов михайловской серии; 8 — тектоническое нарушение

—————

Михайловская серия (мощность до 3 км.) сложена в основном амфиболитами, подчинёнными им кварцитами и метапесчаниками, тальк-карбонатными породами, метадиабазами и серпентинитами. Курская серия представлена нижней песчано-сланцевой свитой мощностью 500-4000 м., средней железорудной, сложенной железнослюдково-магнетитовыми, магнетитовыми и слаборудными кварцитами общей мощностью 500-600 м; верхней свитой, образованной кварцсерицитовыми филлитовидными и углистыми сланцами с прослоями доломитов, общей мощностью около 700 м; курбакинской свитой, представленной метаморфизованными кварцевыми порфирами, их туфами, туффитами, песчаниками и седиментационными брекчиями общей мощностью 4000 м.

Из магматических пород протерозойского возраста установлены плагиограниты и мигматиты (за пределами схемы), залегающие в виде пластообразной залежи на границе архея и протерозоя, и небольшое тело диабазовых порфиритов среди сланцев верхней свиты курской серии у юго-восточной границы месторождения..

В структурном отношении Михайловское месторождение приурочено к крупному массиву железистых кварцитов на западном крыле Михайловской синклинальной структуры. Здесь пласты кварцитов собраны в серию сжатых складок с крутым (60-80°) восточным падением осевых плоскостей. С юго-востока на северо-запад в северной части массива проходит разрывное нарушение, по-видимому, сбросового типа.

Покрывающая осадочная толща чехла платформы сложена отложениями девонского, юрского, мелового, палеогенового и четвертичного возраста, представленных глинами, известняками, песками и суглинками. Наименьшая мощность (35-40 м.) осадочных пород наблюдается в центральной части месторождения, над приподнятой частью кристаллического фундамента, наибольшая (100-144 м) — на его окраинах. В породах осадочного чехла в изобилии встречаются различные виды ископаемой фауны девонского (останки и зубы девонских рыб), юрского и мелового периодов: крупные раковины двустворчатых моллюск ов ( Griphea, Lopha ) аммонит ы , некоторые виды белемнитов (в изобилии), стволы окаменелого дерева и многое другое.

Это обстоятельство предопределяет мощность и площадное расположение залежей богатых руд — с самой возвышенной части Веретенинского участка они почти смыты или залегают в небольших понижениях местного характера. В зависимости от рельефа подстилающих кварцитов, мощность рудного тела меняется от 1 до 70 м.

На территории бассейна распространены два промышленных типа руд: осадочно-метаморфизованные железистые кварциты (джаспелит ы) и особенно богатые железные руды коры выветривания. Железистые кварциты слагают большую часть пород ср. свиты курской серии нижнего протерозоя. Они перекрыты толщей осадочных палеозойских, мезозойских и кайнозойских отложений мощностью 40-450 м. в Курско-Орловском, 60-240 м. в Старооскольском, 130-250 м. в Новооскольском и 500-700 м. в Белгородском железорудных районах.

Железистые кварциты приурочены в основном к 2 железорудным полосам С-З. простирания, имеющим сложное складчатое строение с крутым падением пластов. В области замыкания крупных синклинорных зон находятся мощные массивы железистых кварцитов, достигающие в поперечнике нескольких км. К таким массивам приурочены наиболее крупные месторождения железистых кварцитов с мощными залежами богатых железных руд коры выветривания. Выделяют силикатно-магнетитовые, гематит-магнетитовые и гематитовые железистые кварциты. Это тонкослоистые, мелко- и тонкозернистые породы. Главные минералы: магнетит, гематит и кварц. Среднее содержание Fе в железистых кварцитах 32-37%, в мартитовых и железнослюдково-мартитовых рудах коры выветривания 52-66% с малыми содержаниями вредных примесей.

Кора выветривания представлена богатыми рудами, на 70% состоящими из мартитовых разностей со средним содержанием железа 58,5%. Остальная часть запасов представлена плотными карбонатно-мартитовыми рудами с содержанием железа 50%. В верхней части толщи железистых кварцитов развита зона окисления площадно-линейного типа. Разделение железистых кварцитов месторождения на окисленные и неокисленные производится по содержанию магнетитового железа, равному 16%. Неокисленные железистые кварциты представлены магнетитовыми, гематит-магнетитовыми, магнетит-гематитовыми, гематитовыми разновидностями, из которых две первые являются актуальным сырьём для производства магнетитового концентрата. Окисленные железистые кварциты представлены мартитовыми и гематит-мартитовыми разновидностями. На месторождении разведаны также природно-богатые железные руды, являющиеся продуктом переработки железистых кварцитов. Богатые руды представлены двумя генетическими типами: коренными, образовавшимися в результате выщелачивания кварца, и переотложенными, образовавшимися в результате перемыва железистых кварцитов и коренных богатых руд.

Район КМА характеризуется сложными гидрогеологическим и инж.-геол. условиями. Надрудная толща (глинистые, песчаные и карбонатные породы) включает несколько водоносных горизонтов. В более благоприятных условиях находятся месторождения центральной части, в менее благоприятных — месторождения на севере и юго-западе, на склонах Воронежского кристаллического массива.

Разработка железистых кварцитов производится с 1952г. шахтой им. И.М. Губкина (комбинат «КМАРУДА»). На карьерах система разработки — с внешним отвалообразованием. Открытым способом разрабатываются месторождения только наиболее богатых руд: Лебединское и Михайловское с 1959-60 гг. и доныне.

Добыча руд Михайловского м-ния ведётся с 1960 г. в трёх карьерах (Южном, Центральном и Северном), имеющих общую протяженность около 6 км. и ширину около 4 км. Вскрышные работы состоят в снятии осадочного чехла с железных руд шагающими экскаваторами. Затем осуществляется бурение в рудных забоях скважин для взрывных работ и производится взрыв разбуренного блока (100-150 т.), а после отпалки мощный экскаватор ковшом грузоподъемностью 20-25 тонн грузит руду на карьерные самосвалы («Белаз», «Камацу» с грузоподъемностью 120-130 тонн). Добытая руда по местной железнодорожной ветке транспортируется на ГОК, где обогащается с переработкой в окатыш и для металлургических комбинатов.

В плотных богатых рудах содержится (в вес. %): Fе 45-46,4; S 0,7-0,9; Р 0,06-0,08; в рыхлых богатых рудах Fе 52-58,5; S 0,240,32 и Р 0,03-0,05. В кварцитах содержится (вес. %): Fе 37,5-39; Si02 40-42; S 0,01-0,07 и Р 0,01-0,06. Крупные запасы аналогичных Михайловским железных руд коры выветривания представлены также в Яковлевском м-нии КМА (35 км. от г. Белгород) и в Саксаганском (Центральном) рудном поле Криворожского железорудного бассейна.

Минералы зоны окисления Михайловского м есторожде ния (пирит, марказит, сидерит, кальцит) подробно описаны в статье: Слетов В.А. К онтогении минералов зоны окисления Михайловского м-ния (КМА) -Минералогический Альманах, 2019, т.24, вып. 1

———— ———

Михайловский карьер КМА. Фото с сайта ГИН: http://concrust.ginras.ru/Objekts.htm

————-

Литература :

• Рудные месторождения СССР, в 3 т. М., «Недра», 1978, под ред. акад. В. И. Смирнова

• Горная энциклопедия, в 5 т. М., изд-во «Советская энциклопедия», 1987, гл. ред. Е.А. Козловский

• Слетов В.А. К онтогении минералов зоны окисления Михайловского м-ния (КМА) -Минералогический Альманах, 2019, т.24, вып. 1

Источник

Месторождения железных руд бассейна кма

Курская магнитная аномалия (КМА) — самый мощный в мире железорудный бассейн. Крупнейший по запасам железа район в мире, по разведанным запасам богатых руд (около 30 млрд т.) уступает лишь перспективному боливийскому Эль Мутун (около 40 млрд т.). Расположен в пределах Курской, Белгородской и Орловской областей.

В настоящее время границы простирания залежей железных руд КМА охватывают площадь размером свыше 160 тыс. км², захватывая территории девяти областей Центра и Юга страны. Перспективные запасы богатых железных руд уникального бассейна составляют многие миллиарды тонн, а железистых кварцитов — практически неисчерпаемы.

Богатые руды открыты в 1931 г. Площадь ок. 120 тыс. км2. Руды — магнетитовые кварциты среди метаморфических пород и гранитоидов докембрия; богатые железные руды в коре выветривания железистых кварцитов. Разведанные запасы железистых кварцитов св. 25 млрд т с содержанием Fe 32-37 % и св. 30 млрд т богатых руд с 52-66 % Fe. Месторождения разрабатываются открытым (Стойленское, Лебединское, Михайловское) и подземным (Коробковское) способами.

Наиболее известные месторождения:

Крупнейшее предприятие — открытое акционерное общество «Лебединский горно-обогатительный комбинат (ГОК)» Максимальная ширина карьера Лебединского ГОКа — 5 км, максимальная глубина — 350 м. Карьер дважды внесен в Книгу рекордов Гиннеса.

Михайловское месторождение разрабатывается с 1960 г. вокруг которого вырос молодой Железногорск. Градообразующее предприятие — Михайловский горнообогатительный комбинат

В ближайшее время на КМА намечена разработка новых перспективных месторождений железной руды:

Интересные факты

- Напряженность аномального поля в некоторых местах КМА в 2-3 раза превышала напряженность нормального поля.

- Недалеко от деревни Кочетовка был обнаружен третий магнитный полюс, нигде на поверхности Земли ничего подобного не найдено до сих пор.

История

История открытия КМА связана с необычным поведением магнитной стрелки под Курском. Впервые на это явление обратил внимание известный учёный-астроном академик П. Б. Иноходцев в 1773 г. Руководя работами по определению географического положения городов центральной части Европейской России, он обнаружил в районе Белгорода и Курска сильную аномалию поля земного магнетизма.

Более чем через 100 лет, вторично с загадкой КМА столкнулся приват-доцент Казанского университета И. Н. Смирнов, когда проводил в 1874 г. первую геомагнитную съемку Европейской части России.

В 1883 г. приват-доцент Харьковского университета Н. Д. Пильчиков провел 71 серию наблюдений КМА. Он обнаружил ее новые районы (в Марьиной и у Прохоровки). И один из первых указал на то, что причина аномалии — залежи железной руды, за что ему в 1884 году была присуждена Большая серебряная медаль Российского географического общества.

В 1898 г. из Парижа был приглашен для участия в исследовании КМА директор геомагнитной обсерватории профессор Муро. Во время магнитных съемок, выполнявшихся Муро, его сопровождал Э. Е. Лейст. Муро через несколько рабочих дней телеграфировал в Париж, что полученные им во время магнитных съемок результаты «переворачивают кверху дном всю теорию земного магнетизма». Муро через две недели съемочных работ вернулся в Париж, а Э. Е. Лейст, проанализировав данные съемок, пришел к твердому убеждению, что КМА связана с громадными залежами железной руды.

Геологи по-прежнему считали, что руды в этих местах быть не может. По Курской губернии распространились слухи о громадных залежах железной руды на территории губернии. Возникла настоящая «железорудная лихорадка». Одни помещики начали продавать свои земли, другие — их скупать. Земство выделило деньги Э. Е. Лейсту на покупку приборов для магнитных измерений и необходимого оборудования для бурения скважин. Все необходимое было закуплено в Германии. По указаниям Э. Е. Лейста было начато бурение скважины. По его расчетам руда должна была залегать на глубине не более, чем 200 м от поверхности Земли. Однако, когда бур достиг этой глубины, руды не было обнаружено. Сторонники Э. Е. Лейста отвернулись от него. Земство отобрало у него приборы и бурильное оборудование. Однако, Лейст, будучи твердо уверенным, что аномалия связана с залежами железных руд, несмотря на препятствия и трудности, решил за свой счет во время летних отпусков продолжать съемку. Он хотел оконтурить и понять структуру рудных тел.

Съемку КМА он проводил из года в год в течение 14 лет в июле-августе, когда остальные преподаватели отдыхали. Отдельные этапы этой работы докладывались им регулярно, и более всего в Московском Обществе Испытателей Природы, действительным членом которого он был с первого года работы в Московском университете (секретарь общества с 1899 г., почетный член с 1913 г.). В трудах Общества была напечатана добрая половина его разнообразных геофизических трудов, среди которых работы по наблюдениям магнитных бурь, магнитных вариаций, по характеристике циклонов и многое другое.

В 1910 Лейст закончил свою наиболее крупную работу по анализу данных магнитной съемки районов Курской магнитной аномалии на основании выполненных им лично 4500 «абсолютных» определений элементов земного магнетизма. Работа была им доложена в Московском институте физики и биофизики. По существу, исследования физической природы Курской магнитной аномалии — первый научный опыт геомагнитной разведки железорудных залежей в России. В том же 1916 г. он возглавил организованную по его почину Геофизическую комиссию. Весной 1918 г. он вместе с профессором Михельсоном учреждает Московское Метеорологическое Общество и принимает предложение отдела науки Наркомпроса стать консультантом по геофизике.

Многолетняя напряженная работа без отпусков подорвала здоровье Э. Е. Лейста. Летом 1918 г. Советское Правительство направило Э. Е. Лейста на лечение на курорт в Наугейме.

Отправляясь на лечение, Лейст захватил с собой все материалы своих исследований по КМА. Дело в том, что для составления магнитных карт необходимы данные не только о величинах элементов геомагнетизма, но и о географических координатах точек, в которых производились магнитные измерения. Лейст, производя магнитные измерения, определял и координаты соответствующих точек. Однако, он не успел до своего отъезда в Германию свести эти данные воедино и построить магнитную карту КМА. Эту работу он предполагал выполнить в Наугейме. К сожалению, смерть прервала его работу.

Немцы захватили материалы покойного Э. Е. Лейста и предложили их советскому правительству за огромную денежную сумму. В. И. Ленин обратился к академику П. П. Лазареву и другим ученым с вопросом, смогут ли они организовать за достаточно короткое время новую магнитную съемку в районах КМА. Ответ был положительным. Были организованы экспедиции по проведению съемки КМА. Руководил этими экспедициями П. П. Лазарев, в съемках участвовал профессор МГУ А. И. Заборовский.

В. И. Ленин постоянно держал под контролем эти работы, а по завершению магнитных съемок — работы по организации бурения скважин. Была создана особая комиссия (ОККМА), которую возглавил академик И. М. Губкин, выделены немалые по тем временам денежные средства. И 7 апреля 1923 г. из скважины, пробуренной у села Лозовка под Щиграми, на глубине 167 м были добыты первые образцы железной руды.

В стране по этому поводу было всенародное ликование. В. В. Маяковский написал две большие поэмы о трудовом подвиге тех, кто осуществил эту работу и о геологическом происхождении руды. Последнее ученым неясно до сих пор. Каким образом в спокойном равнинном районе на небольшой глубине (200—400 м) образовались огромные залежи железной руды, запасы которой превышают запасы всех железорудных месторождений мира вместе взятых.

При бурении недалеко от скважины, которую в 1899 году бурили по указанию Э. Е. Лейста, была обнаружена железная руда на глубине 220 м. Всего еще 20 м в дополнение к 200 м надо было пробурить Э. Е. Лейсту для того, чтобы при его жизни были оценены его выдающиеся заслуги по исследованию КМА.

В итоге всех исследований, проведенных в двадцатые годы, наметился наиболее перспективный район КМА-Старооскольский, где после детальной геологической разведки в 1931 г. была заложена первая разведочно-эксплуатационная шахта. 27 апреля 1933 г. первый ствол был доведен до руды, а в ноябре 1935 г. первые пять тысяч тонн богатой железной руды были отправлены для пробной плавки в Липецк на металлургический завод. Сороковые и пятидесятые годы ознаменованы усиленным геологическим изучением бассейна КМА. В эти годы открыт целый ряд крупных месторождений, в их числе Яковлевское и Михайловское. Последнее открыто в 1950 г. Льговской геолого-разведочной экспедицией.

В 1956 был построен первый горно-обогатительный комбинат, который начал добычу неглубоко залегающей руды открытым способом.

Источник