Какие морские обитатели живут в «Мёртвом» море?

Мертвое море названо так не зря: невооруженным глазом обнаружить в нем жизнь невозможно. На Земле обитает крайне мало живых существ, способных жить в таком крепком рассоле. В одном литре воды Мертвого моря растворено около 340 граммов солей, что в десять раз больше, чем в океане. При контакте с живыми клетками этот раствор обезвоживает их и тем самым убивает. Но в природе, как известно, много диковинного: жизнь есть и в кипящих источниках, и в кратерах вулканов, и во мраке океанических глубин.

Рассматривая взвесь из воды Мертвого моря под электронным микроскопом, ученые обнаружили в ней множество мелких частиц размером 50—100 нанометров, которые выглядят как вирусы. В одном миллилитре воды их насчитали сотни миллионов. Чаще всего они имеют форму веретена, многогранника, есть и такие, которые похожи на хвостатых бактериофагов. Правда, определить на глаз, что это за вирусы, невозможно. Ведь они активны только в клетках организма-хозяина, а вне клеток уподобляются неживым частицам.

Есть и более явные проявления жизни — археи. Это отдельная линия одноклеточных организмов, похожих на бактерии, но сильно отличающихся от них по молекулярному составу. Археи — очень древняя группа микробов, которые живут там, где никто не живет. В Мертвом море обитает более двадцати штаммов архей, приспособленных к насыщенным солевым растворам. Они живут за счет энергии, преобразованной из солнечного света. А вещества, необходимые для построения клеток, археи получают, перерабатывая готовые органические соединения. Для этого у них есть ферменты, способные работать в концентрированных солевых растворах. В воде Мертвого моря архебактерий очень много — десятки миллионов клеток в одном миллилитре морской воды, при массовом развитии они даже окрашивают воду в красный цвет (за счет пигмента, присутствующего в их составе) . Есть в Мертвом море и грибы — им также присущ широкий диапазон условий обитания. Конечно, это не шляпочные грибы, а плесневые. В общей сложности их здесь более семидесяти видов. Чаще всего встречаются аспергиллусы и их бесполая форма эуториум. Поселились они в этих водах, по всей видимости, еще до того, как они стали мертвыми, но в отличие от большинства прежних обитателей сумели приспособиться к новым трудным условиям. В частности, у них появился новый ген, ответственный за поддержание внутреннего солевого баланса. Ученые смогли его выделить и вживить дрожжам, которые тоже приобрели устойчивость к соли. Сегодня специалисты-генетики мечтают создать с помощью этого гена трансгенные зерновые культуры, которые могли бы расти в пустынях и на солончаках.

Когда же над Мертвым морем проходит редкий дождь и поверхностный слой воды немного разбавляется, в нем развивается из спор еще один обитатель — жгутиковая водоросль дюналиелла малая (Dunaliella parva), родственник хлореллы, известной по школьным учебникам. Как и археи, эти водоросли тоже окрашены, только не в красный, а в розовый цвет из-за большого количества бета-каротина. Этот пигмент защищает клетки водорослей от яркого солнечного света, а от разрушительного действия соли их спасает высокое содержание глицерина, который способствует удержанию влаги. Во время «цветения» дюналиеллы могут достигать численности десятков тысяч клеток на миллилитр, но когда дожди прекращаются и соленость поднимается до обычного уровня, водоросли исчезают. Все эти микроскопические существа встречаются не только в Мертвом море, но и в других местах обитания с повышенным содержанием солей: в степных и пустынных соленых озерах, в пересыхающих морских заливах, а иногда и у морского дна. В Мертвом море они образуют своеобразную экологическую систему, где водоросли, грибы и археи конкурируют друг с другом за необходимые для жизни вещества, а вирусы в отсутствие обычных хищников, предположительно, контролируют их численность.

Источник

Живые организмы Мертвого моря

Мертвое море является одним из наиболее уникальных природных объектов Арабского мира. Долгое время ученым не удавалось обнаружить каких-либо живых организмов в этом, едва ли не самом соленом в мире, водоеме (таковые организмы были обнаружены в устье реки Иордан, но речь идет о собственно водоеме). Тем больший интерес вызвало открытие в водах Мертвого моря нескольких видов грибов.

Одной из наиболее поразительных характеристик жизни на Земле является ее богатое разнообразие. Однако, на протяжении долгого времени, усилия по определению этого разнообразия биологических форм были неадекватными. Особенно это справедливо по отношению к таким огромным группам, как нематоды, членистоногие и грибы, а также — к организмам, обитающим в экологически экстремальных средах.

За последние десятилетия, ученые уделили внимание недооценивавшейся, но важной, роли грибов в деградации органического материала в морских и гипергалинных экосистемах. Уровень процессов разложения, вызываемых грибами в море, не осознан. Джонс в 1988 году показал, что в морских экосистемах грибы являются более активными биологическими редуцентами, чем ранее полагалось. Следует отметить, что было описано более 800 видов облигатных морских грибов, среди них виды относящиеся к таксонам Basidiomycota, Ascomycota, Deuteromycota, дрожжи и грибы, входящие в состав лишайников.

Сообщений о грибах, обитающих в экстремально гипергалинных (с очень большой соленостью) экосистемах, очень малочисленны. Однако, недостаточная информация в литературе не обязательно должна отображать неспособность грибов заселять эти экстремальные среды, скорее она отображает недостаточность усилий, посвященных исследованию этой проблемы. Единственный известный нам отчет, говорящий о выделении галофильного образующего нити гриба из очень соленого озера — это описание Cladosporium sp. (Hyphomycetes, аморфные Mycosphaerellaceae) с погруженного в воду куска сосновой древесины в Большом Соленом озере (Грейт Солт Лейк, штат Юта, соленость воды выше 290 промилле). В этом озере также были обнаружены не образующие гифов (нитей) грибы рода Thraustochytrum. Кроме того, ряд толерантных к соли грибов был выделен из таких источников, как соленая рыба, морская вода и пустынные солончаки. Многие грибы растут в экстремальных условиях водообеспечения.

Мертвое море, расположенное в зоне Сирийско-африканского разлома, на границе между Иорданией и Израилем, является одним из самых соленых водоемов в мире (соленость около 340 промилле). Озеро отличается от других гипергалинных озер уникальным ионным составом своих вод, — концентрация двухвалентных катионов превышает таковую одновалентных, а главными анионами являются хлор и бром.

С момента открытия жизни в Мертвом море Б. Вилкански (Бенджамин Элазари-Волкани) в 1936 году, стало известно, что в озере обитают несколько видов микроорганизмов: архебактерий и эубактерий (прокариоты), одноклеточные зеленая водоросль (Dunaliella parva Lerche), а возможно, даже и простейшие. Количественные исследования, проводящиеся с 1980-х годов, показали, что озеро является динамичной системой. Бывают периоды вспышек размножения водоросли и красной галофильной архебактерии, толчком к чему служит разбавление верхних слоев воды свежими водами, попадающими в озеро во время дождливых зим. Такие вспышки перемежаются с долгими периодами, характеризующимся почти полным отсутствием форм жизни.

До настоящего времени, не было никаких сообщений о грибах в Мертвом море, — возможно, за исключением осмофильных дрожжей, об обнаружении которых сообщал Крицман в 1973 году. Однако, его отчет не детализирован, также, не сохранилась никакая культура (этих дрожжей на искусственной среде). Малочисленность обитающих в Мертвом море биологических видов, очевидно, обусловлена высокой концентрацией магния и кальция и уникальностью состава воды озера.

Настоящее сообщение, как мы уверены, является первым описанием образующих нити грибов, выделенных из воды Мертвого моря.

Образцы поверхностной воды брались в разных местах Мертвого моря, с израильского побережья, недалеко от Эйн-Зукима, в январе-ноябре 1995 года. Для выделения гриба, 2 мл воды наливалось в чашку Петри и смешивалось посредством ротации с расплавленным агар-агаром.

Грибы также были выделены с более глубоких слоев воды Мертвого моря. Образцы были собраны 8 октября 1996 года в центральной части озера, на расстоянии примерно 8 километров к северо-востоку от Эйн-Геди.

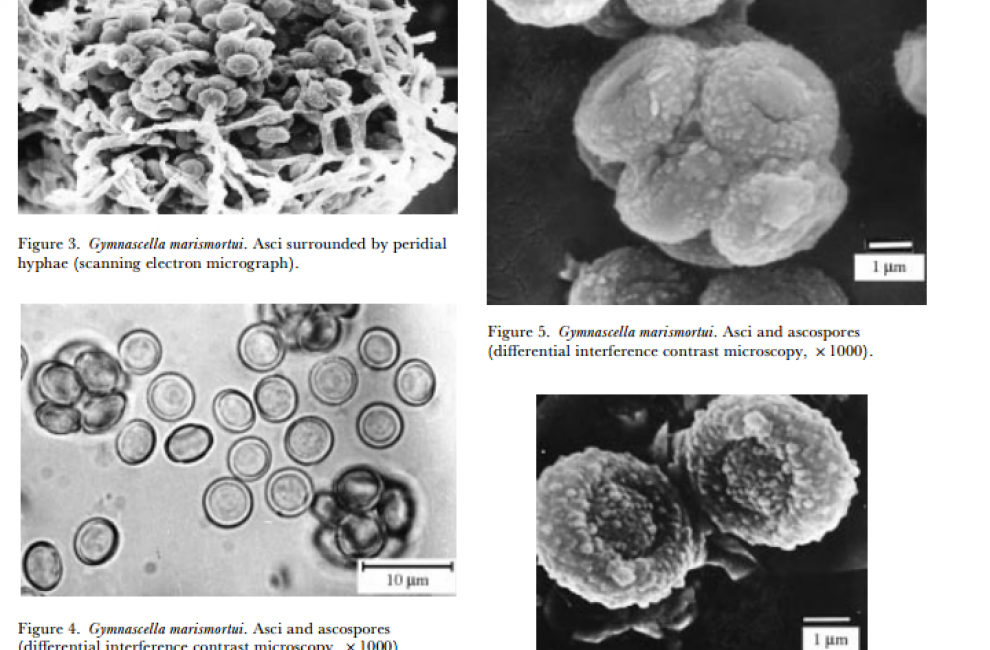

Пятнадцать образцов из испытуемых нескольких сотен дали рост грибного мицелия. Три вида образующих нити (гифы) грибов были идентифицированы после выделения из поверхностного слоя воды Мертвого моря, один вид относится к сумчатым грибам и два — к дейтеромикотам. Сумчатый вид гриба (семь изолятов) был идентифицирован как новый вид, относящийся к роду Gymnascella, ему было присвоено название Gymnascella marismortui sp. nov. Дейтеромикоты же были идентифицированы как Ulocladium chlamydosporum Mouch. (три изолята) и Penicillium westlingii Zaleski (пять изолятов).

Грибы формировали колонии диаметром в 45 — 50 мм, с имеющими септы гифами, диаметр которых составлял 1,1 — 1,6 мкм. Наблюдалось размножение выделенных грибов. Указанного размера колонии достигли после 15 — 18 дней роста. При температуре 37 градусов по шкале Цельсия рост был замедлен и ограничен. У сумчатого гриба наблюдалось формирование аскоспор после двух, четырех и шести месяцев поддержания культуры на агаровой среде. Для дальнейшего исследования морфологии и анатомии грибов применялись методы контрастной микроскопии и сканирующей электронной микроскопии.

В систематике сумчатых грибов, споры имеют важное значение. Так, были обнаружены различия в размере и окраске аскоспор Gymnascella marismortui, они, наряду с другими отличиями, позволили выделить его в отдельный вид, отличающийся от других видов этого рода. Размер спор этого гриба составил 40-70 мкм, что значительно меньше, чем у родственного вида G. punctata. Gymnascella marismortui является облигатным галофилом.

Что касается образцов воды, взятых с глубины (от 10 метров до 310, то есть, почти со дна), то из 33 взятых образцов, 16 дали рост грибов, по крайней мере, некоторые из этих грибов могут быть описаны как новые виды. С этими образцами идут дальнейшие исследования.

Полученные результаты позволяют предположить, что образующие гифы грибы могут играть важную и до сих пор не замечаемую роль в пищевой цепочке Мертвого моря. Относительно низкий уровень рН Мертвого моря (около 6) делает его потенциально подходящей средой обитания для некоторых грибов, но чрезмерно высокая соленость воды может подавлять их рост. Это же справедливо и по отношению к другим формам жизни, встречающимся в Мертвом море, а именно — зеленой водоросли Dunaliellaparvaи большинству толерантных к магнию видов среди галофильных архебактерий. Только значительное разбавление поверхностных вод Мертвого моря позволяет биоте преодолеть ингибирующий эффект чрезмерной солености (в частности, высокую концентрацию двухвалентных катионов, магния и кальция). Неизвестно, до какого предела вспышки размножения водоросли и архебактерий, произошедшие в 1980 и 1992 годах, сопровождались увеличением биомассы грибов и их активностью. Однако, установление того факта, что некоторые из выделенных нами грибов росли на среде, на 50% состоящей из воды Мертвого моря, как и другие микроорганизмы, выделенные из озера, демонстрирует, что они могут быть адаптированы к жизни в условиях чрезмерной солености в водах Мертвого моря.

Несомненно, для изучения живых организмов Мертвого моря требуются дальнейшие целенаправленные исследования.

Авторы материала: Асия Бушало, Эвиатар Нево, Соломон Вассер, Аарон Орен и Ханс Молиторис

Источник: журнал «The Royal Society«, №4, 1998 год

Перевод с английского: Юрий Косенко

(Перевод выполнен с незначительными сокращениями и опущением малозначительных для неподготовленного читателя моментов).

Источник