- Ленский угольный бассейн

- Ленский угольный бассейн: географическое положение, характеристика запасов, способы добычи

- Географическое положение

- Характеристика запасов

- Добыча

- Пожар на Сангарской шахте

- Спрос на уголь

- Ленский угольный бассейн перспективы

- Угольные бассейны России — расположение, характеристика и перспективы развития

- Общая характеристика

- История развития отрасли

- Крупнейшие месторождения

- Способы добычи

- Воздействие на экологию

Ленский угольный бассейн

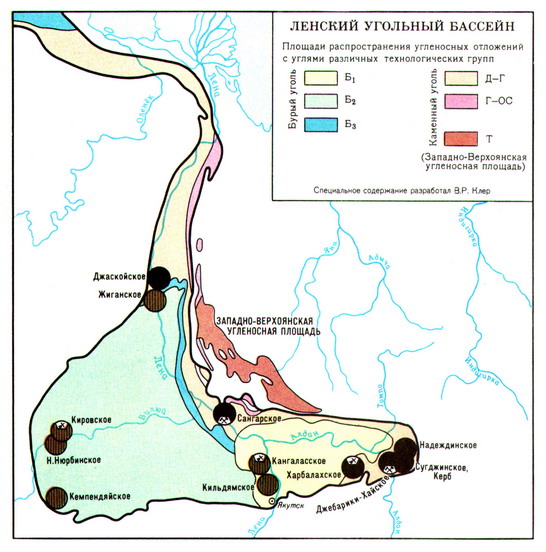

Площадь Ленского угольного бассейна по одним источникам — около семисот пятидесяти тысяч квадратных километров, по другим – всего четыреста тысяч. Бассейн охватывает территорию Центрально-Якутской низменности, по которой протекает река Лена и два ее притока – Алдан и Вилюй, до устья Лены и ее впадения в море Лаптевых. По территориальной принадлежности это Якутская АССР и северо-западной части Красноярского края.

Поскольку бассейн располагается на северной и восточной частях Сибирской платформы, а так же – на части Верхоянского горноскладчатого сооружения, основными элементами его структуры являются Предверхоянский, Предтаймырский и Вилюйский прогибы.

Балансовые запасы составляют 1,8 миллиарда тонн, прогноз ресурсов – 847 миллиарда тонн. По аналитическим данным 2011 года в топе десятки перспективных угольных бассейнов России находится на шестом месте.

Известен Ленский угольный бассейн с конца девятнадцатого века, разрабатывается с первой трети двадцатого века, сейчас добываемый уголь используется только для местных нужд по расположению двух работающих шахт. Широкомасштабное освоение бассейна не ведется, так как связано с большой удаленностью месторождений от крупных потребителей угля.

Освоена далеко не вся территория, а только несколько месторождений: на западе – Усть-Мархинское, Кемпендяйское, в центре – Сого-Хайское, Кангаласское, Кильдямское, на севере – Таймырлырское, Чай-Тумусское, Огонер-Юряхское, на востоке — Сангарское, Джебарики-Хайское, Чечумское. Более ста пятидесяти угольных пластов, мощность половины которых колеблется в пределах одного метра, относятся к числу нерабочих.

Сегодня ведется разработка на пяти месторождениях двумя шахтами – «Джебарики-Хайской» и «Сангарской»- и в разрезах. Мощность каждой шахты — восемьсот тысяч тонн в год. По последним данным (они относятся к 1984 году) добыча составляла чуть более полутора миллиона тонн. Угли, залегающие в бассейне, бурые, каменные и коксующиеся. Здесь же находятся крупные газовые месторождения, в частности, Таас –Тумысское.

На сегодняшний день состояние угольной промышленности в России таково, что почти 100 процентов добывающих уголь организаций принадлежат к частным формам собственности. Прогнозируемое содержание угольных запасов в России сегодня составляет около четырех триллионов тонн, что составляет примерно 30 процентов всех мировых запасов. Объемы добычи угля превысили те рубежи, которые были намечены в 2003 году вплоть до 2020 года. Дальнейшая судьба Ленского угольного бассейна пока под большим вопросом.

Источник

Ленский угольный бассейн: географическое положение, характеристика запасов, способы добычи

Ленский угольный бассейн — это второй, после Тунгусского месторождения, по площади и объемам ресурсов угольный бассейн. Территориально он расположен в республике Якутия, а также, частично, в Красноярском крае. Из-за своих характеристик, Ленский угольный бассейн входит в топ-10 самых перспективных угольных бассейнов России. История добычи угля в этой местности достаточно скудная. Первые данные об угле на территории современного бассейна появились еще в конце XIX века, но изучение и разведка началась лишь с 1927 года. Первые шахты появились лишь в 1930 году.

Географическое положение

Площадь бассейна, по разным оценкам, составляет от 400 до 750 тысяч км 2 . На его территории протекают реки Вилюй и Алдан, а сам он располагается между устьями рек Хатанги и Лены. Часть побережья моря Лаптевых также находится на территории бассейна. Климат на всей территории суровый, преобладает вечная мерзлота. Это также оказывается негативным фактором, усложняющим разработку месторождения.

Бассейн охватывает северную и восточную часть Сибирской платформы. Основными геологическими структурными элементами являются Предверхоянский, Предтаймырский прогибы, а также Вилюйская синеклиза.

Характеристика запасов

Балансовые запасы угля Ленского угольного бассейна на глубине до 600 метров составляют 1,8 млрд. тонн. Активно разрабатываются около сотни пластов, строение которых отличается большим разнообразием. Но прогнозируемый объем ресурсов, который может быть добыт в Ленском угольном бассейне, составляет 847 млрд. тонн. Это достаточно большие запасы, по сравнению с другими бассейнами. По своему составу — это угли бурые и отощенно-спекающиеся. Каменные угли распространены в основном на правом берегу реки Лены. Большая часть их — бурые, но изредка встречаются полуантрациты. На данный момент известно около 150 угольных пластов, 50 из которых имеют толщину более 1 метра. Сам по себе уголь содержит мало золы и серы, что делает его достаточно качественным топливом. Кокс из данного угля также обладает хорошими характеристиками. По удельной теплоте сгорания разброс достаточно большой: от 27,9 до 33,5 МДж/кг.

Добыча

Добыча в Ленском угольном бассейне ведется далеко не на всей территории, а лишь в нескольких месторождениях: Усть-Марсхинском, Кемпендяйском, Сого-Хайском, Кангаласском, Кильдямском, Таймырлырском, Чай-Тумусском, Огонер-Юряхском, Сангарском, Джебарики-Хайском, Чечумском. Добыча на многих из них на данный момент остановлена по тем или иным причинам.

Сегодня разработки ведутся лишь в двух шахтах (Джебарики-Хайская и Сангарская) и трех разрезах (Кангаласский, Харбалахский, Кировский). Мощность каждой шахты составляет около 800 тыс. тонн в год, а разрезов — 508 тыс. тонн в год. Суммарно весь угольный бассейн, по данным 1984 года, поставлял 1,6 млн. тонн, а сегодня добыча составляет 1,5 млн. тонн угля в год. Также стоит отметить, что на территории Ленского угольного бассейна существует несколько газовых месторождений, в частности, Тасс-Тумысское.

Пожар на Сангарской шахте

В 2000 году на Сангарской шахте случилось ЧП. Вследствие внутренних причин загорелось несколько пластов угля. К счастью, никто не пострадал, так как месторождение уже как два года было закрыто. Но все равно это была достаточно ощутимая потеря для всего угольного бассейна, ведь запасы этой шахты составляли примерно 20 млн. тонн. Спустя некоторое время было создано специальное предприятие для тушения пожара, которое боролось с ним в течение пяти лет, но безуспешно. К 2005 году финансирование данного предприятия прекратилось, и борьба с пожаром остановилась. К 2016 году огонь еще не был потушен. До сих пор нет каких-либо новостей о состоянии Сангарской шахты.

Спрос на уголь

Вся добыча угля на данный момент находится в руках частных добывающих кампаний: «Якутуголь», «Камчатлестоппром», «Корякуголь», «Дальвостуголь», «Уралуголь» и некоторых других.

Из-за своего географического положения уголь, добываемый здесь, достаточно дорого транспортировать в другие регионы страны. Учитывая, что местной крупной металлургической и энергетической промышленности вблизи Ленского угольного бассейна нет, то спрос на него крайне мал. Это сильно тормозит развитие объемов добычи такого перспективного месторождения. Но в будущем Ленскому угольному бассейну прогнозируют бурное развитие, ввиду его больших запасов и увеличения себестоимости разработки в других бассейнах.

Источник

Ленский угольный бассейн перспективы

ЛЕНСКОГО УГОЛЬНОГО БАССЕЙНА

Кондиционные запасы Ленского бассейна составляют 1539 млрд т

[11]. На глубине до 300 м зал е г ае т 662 млрд т ( 4 0% ) , от 300 до

600 м — 596 млрд т ( 3 6% ) и от 600 до 1800 м — 389 млрд т ( 2 4% ) .

Общие запа сы сос тавляют 2,5—3,0 трлн т. К а к уже указывалось,

завершение строительства железной дороги Берк акит—Томмот—

Якутск позволит нач а ть интенсивное освоение Ленского бас с ей

на, в частности Канг ал а с с ко го месторождения.

2.1. Характеристика запасов и качества углей

В настоящее время ведется детальная разведка углей К ан г а

ласского месторождения, являющегося одним из крупных место

рождений *южной части Ленского угленосного района. Развитие

этого ме с торождени я . дает возможность получить на разных э т а

пах от одной до нескольких миллионов т о н н ( в год бурого угля,

представляющего собой как качественное энергетическое топливо,

т а к и исходное сырье д л я переработки с получением широкого

ассортимента продуктов, необходимых в различных отраслях про

На площади только Кан гала с ско го месторождения разведано

по категории A + B + Ci 5,12 млрд т и по категории С2

3,2 млрд т высококачественных энергетических углей.

Источник

Угольные бассейны России — расположение, характеристика и перспективы развития

Общая характеристика

Угленосными бассейнами называется территория, занимающая обширную площадь с островными и сплошными отложениями. Их объединяют общие условия, в которых образовывались пласты угля в определённую геологическую эпоху. Как правило, такие участки оказываются связанными с крупными тектоническими образованиями, имеющими следующие структурные признаки:

Помимо бассейнов существуют месторождения, имеющие относительно небольшую площадь. Они располагаются в обособленной геологической структуре, а находящиеся в недрах залежи имеют рабочее значение.

Огромные и небольшие запасы этого вида топлива отличаются по возрасту, качеству отложений, геологическому строению недр и насыщенностью углей на определённом участке.

Уголь — твёрдое топливо, которое образуется в результате медленного процесса разложения органики растительного происхождения. В зависимости от насыщенности углеводородом угли делятся на несколько типов:

- Бурый. Считается самым молодым и дешёвым, залегает на относительно небольшой глубине, имеет невысокую себестоимость. Исходя из сравнительной характеристики, этот тип углей имеет невысокое качество из-за недостатка углерода (до 70%) и избытка влаги. Способность к окислению и самовозгоранию делает его непригодным к транспортировке на большие расстояния и длительному сроку хранения.

- Каменный. Осадочная порода, образованная на глубине 3 тыс. метров из остатков древней растительности. Содержит до 95% углерода, высокомолекулярные соединения и минеральные примеси, которые после сжигания образуют золу. Небольшой процент влаги способствует значительному выделению тепла. Ценность этого типа заключается в способности коксоваться.

- Антрацит. Образуется в глубоких слоях земной коры под воздействием большого давления и высокой температуры. От других типов углей его отличают плотность, блестящая поверхность и большая теплоотдача.

Классификация топлива определяется величиной угольных кусков. В этот список входят следующие размеры и наименования:

- орех — от 25 до 50 мм;

- штыб — от 0 до 6 мм;

- крупный — от 50 до 100 мм;

- мелкий — от 13 до 25 мм;

- плитный — более 100 мм;

- семечко — от 6 до 13 мм.

Неотсортированное сырьё, в котором присутствуют различные сорта, называется рядовым продуктом. В таблицах такой уголь обозначается буквой «Р».

По своему происхождению классификация ископаемого горючего зависит от видов растительности, из которой оно образовалось. Стебли, листья, древесина способствовали образованию гумусовых, а водоросли и другие низшие растения — сапропелитовых углей.

История развития отрасли

Разработка основных каменноугольных месторождений с составлением подробных описаний расположения бассейнов началась в первой половине XVIII столетия по указу Петра I. Первые разведочные работы проводились в районах Подмосковного и Донецкого бассейнов. Добытый уголь применяли в кузнечном деле, кустарных мастерских, солеварении. Он также использовался для отопления помещений.

В середине XIX века было отменено крепостное право, что способствовало развитию капиталистических отношений и созданию благоприятных условий для добычи полезного ископаемого. Не менее важное значение имело появление железнодорожного сообщения.

Октябрьская революция и последующая индустриализация внесли свои коррективы в угледобывающую отрасль. Первые годы социалистического строя ознаменовались внедрением в производство механизированных шахт. В период ВОВ потребность в угольном топливе обеспечивали восточные области страны.

В последующие годы проводились работы по обнаружению новых месторождений по всей территории страны. По оценкам учёных, сейчас в России самые большие в мире запасы угля, составляющие одну третью часть всех залежей на планете. Современные технологии помогают автоматизировать процесс добычи чёрного топлива, что способствует увеличению количества добываемого сырья.

В середине прошлого века появились новые технологии, позволяющие получать нелетучий углеродный остаток или кокс. Его добывают из каменного угля, в который входят следующие группы этого сырья:

- отощённо-спекающаяся;

- жирная;

- слабоспекающаяся;

- коксовая;

- газовая.

Коксующееся топливо является очень ценным продуктом. Отсутствие примесей и высокая температура при сгорании позволяют использовать его в металлургической промышленности, где другие виды горючих материалов неприемлемы.

Крупнейшие месторождения

На геологической карте показано, что главные угольные бассейны России с запасами бурых и каменных топливных материалов сконцентрированы в основном на востоке страны и в Сибири. В число основных поставщиков чёрного топлива входят:

- Иркутский располагается на юге области и простирается от Нижнеудинска до Байкала. На площади бассейна, составляющей 42 тыс. квадратных километров, объём разведанных запасов топлива составляет более 7 миллиардов тонн. Здесь добывается как бурый, так и каменный уголь. Мощность пластов составляет 1—10 м.

- Таймырский угольный бассейн занимает 80 тыс. квадратных километров одноимённого полуострова. Пласты состоят из каменных, среднезольных, гумусовых углей, часть которых способна коксоваться. Мощность залегающих пластов — 1—12 метров. Перспективы развития осложняются большой удалённостью бассейна от потребителей.

- Южно-Якутский расположен рядом с Алданским нагорьем и занимает площадь 25 тыс. квадратных километров. Строение пластов невыдержанное, их мощность составляет от 0,7 до 2 м. Это высококачественные угли гумусового происхождения, среди них в большом количестве встречаются коксующиеся марки топлива.

- Челябинский — крупное месторождение бурых углей площадью 1300 квадратных километров находится на востоке от областного центра. В предвоенные годы здесь была создана мощная промышленная база. На территории бассейна расположены семь угледобывающих участков. Максимальная мощность пластов — 200 метров, минимальная — 0,75 м.

- Канско-Ачинский — крупнейший буроугольный бассейн Сибири, значительная его часть пролегает по Красноярскому краю, остальные участки находятся в Иркутской и Кемеровской областях. Буроугольные отложения насчитывают 20 пластов, глубина залегания которых примерно 120 метров. Основные потребители — электростанции, нефтегазовые предприятия и химическая промышленность.

- Подмосковный — одно из старейших разработанных месторождений, богатое бурым топливом. Охватывает несколько областей региона. За всё время существования здесь добыли около 1,2 миллиарда тонн ископаемого угля. Активная работа по добыче и реализации горючего материала велась в XX столетии. На добытом топливе работали многие окрестные электростанции. Сильная обводнённость участков, а также чередование пластов с пустотами создавали опасность для работы в шахтах, поэтому сейчас месторождение закрыто.

- Восточно-Донецкий расположен к северо-западу от Ростова. Является богатейшим месторождением антрацитов. Действующие шахты управляются шестью угольными компаниями, на территории бассейна работают обогатительные фабрики. Разрабатываемые угольные запасы достигают 330 миллионов тонн.

- Печорский занимает территорию Северного экономического района Архангельской области, Республики Коми. Основная часть угленосных месторождений находится в Заполярье. В связи с удалённостью разработок, неблагоприятными климатическими условиями и вечной мерзлотой добытое сырьё имеет высокую себестоимость. Ископаемое топливо отличается высоким качеством, значительную часть представляют антрациты.

- Кузнецкий угольный бассейн, запасы угля в котором составляют более 700 миллиардов тонн, охватывает Кемеровскую область, вдоль бассейна проложена Транссибирская железнодорожная магистраль. Занимает одну из лидирующих позиций по мощности угленосных пластов, качеству и запасам полезного ископаемого разных марок. Низкая себестоимость достигается благоприятными геологическими и ландшафтными условиями.

- Минусинский бассейн расположен на территории одноименной котловины в Хакассии. Имеет железнодорожное сообщение с промышленными пунктами Тайшет, Новокузнецк, Ачинск. Преобладающим является длиннопламенное топливо, которое используется в теплоэнергетической промышленности.

- Ленский — значительная часть бассейна приходится на территорию Якутии. Располагает большими запасами ископаемого угля — более 1600 миллиардов тонн. Из них около 950 млрд тонн — бурый уголь. Слабое освоение этого месторождения ограничивается неблагоприятным расположением.

- Тунгусский — один из самых крупных в мире бассейнов площадью 1 млн квадратных километров. По оценкам специалистов, в его недрах залегает почти 2 млрд тонн полезного ископаемого. Основная доля всего объёма приходится на высококачественный каменный уголь. Эксплуатация затрудняется отсутствием дорог, а ближайшие промышленные центры находятся на расстоянии нескольких сотен километров.

Значительная часть всех российских месторождений находится в труднодоступных и неразвитых в промышленном плане регионах. Сложные географические и климатические условия приводят к повышению транспортных, социальных и производственных расходов. Эти факторы оказывают влияние на стоимость сырья и возможность разработки угленосных районов.

Способы добычи

Основные задачи угледобывающей промышленности заключаются в добыче и обогащении ископаемого продукта. Залежи располагаются на разной глубине. С учетом этого фактора практикуется несколько основных способов добычи топлива:

- Открытый метод. Его удобство заключается в безопасности, низкой стоимости, экономии времени. Недостатком является большое содержание примесей в сырье.

- Шахтный способ необходим для добычи чистого топлива, находящегося в глубоких недрах. На организацию шахт требуются не только финансовые затраты, но и время. К тому же этот метод небезопасен для работающих в шахте людей.

Открытая добыча является самой распространённой в России. Это объясняется малой глубиной нахождения угольных слоёв.

Воздействие на экологию

Несмотря на положительные экономические тенденции, угольные разработки создают ряд проблем, связанных с экологией. Основными последствиями являются:

- загрязнение окружающей среды;

- пожары в недрах;

- опасность выброса метана;

- появление почвенной эрозии в результате оседания и нарушения поверхностного слоя;

- оползни в карьерах.

Во время работ происходит попадание в атмосферу токсичных элементов и высокодисперсных частиц.

Кроме этого, отторгаются большие участки плодородных земель, находящихся над месторождениями. У людей, проживающих вблизи разрабатываемых участков, уменьшается продолжительность жизни, увеличивается риск онкологических патологий и врождённых аномалий. Для минимизации тяжёлых последствий предприятиям необходимо соблюдать принятые законом нормативы по горно-рудным работам и технике безопасности.

Источник