Курский бассейн железной руды

Курская Магнитная Аномалия. Минералы Михайловского месторождения

Геологическое строение района и Михайловский рудник

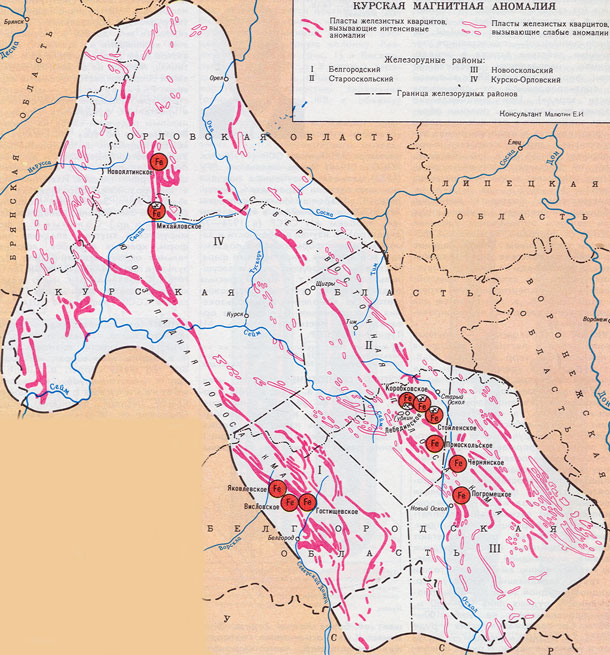

Курская Магнитная Аномалия (КМА) — крупнейший железорудный бассейн в России, расположен на терр. Курской, Белгородской и Орловской областей. Включает Белгородский, Ново-, Старо-оскольский и Курско-Орловский железорудные районы. Протяжённость территории КМА с Ю-В. на С-З.

600 км. при ширине 150-250 км. Общая площадь бассейна 120 тыс, км2. Прогнозные ресурсы неокисленных кварцитов (до глуб.700 м) 856 млр д . т, богатых жел езных руд (до глуб.1200 м . ) 82 млрд. т (198 4), в т. ч. разведанные и предварительно оцененные запасы свыше 25 млрд. т. и 30 млрд. т. соотв. Главные месторождения: Коробковское, Лебединское, Михайловское, Чернянское, Погромецкое, Стойленское, Яковлевское, Гостищенское и др.

КМА приурочена к Воронежской антеклизе Восточно-Европейской платформы; нижний структурный этаж относится к докембрийскому фундаменту платформы, верхний составляют полого залегающие осадочные толщи платформенного чехла. Железные руды приурочены к кристаллическому фундаменту, глубина залегания которого колеблется по преимуществу в пределах 60-650 м. Самые богатые руды связаны гл. образом с древней корой выветривания железистых кварцитов, являясь продуктом их окисления и природного обогащения; они состоят в основном из мартита, мелкочешуйчатого гематита («железной слюдки» и «железной сметаны»), лимонита и сидерита. Богатые руды известны в двух формах залегания: горизонтальные плащеобразные залежи на головах пластов железистых кварцитов и крутопадающие залежи, уходящие иногда на глубину до 500-700 м. Именно эти окисленные руды содержат в себе многочисленные минерализованные трещины и пустоты, являющиеся источником интереснейших и подчас уникальных минералогических находок.

Магнитная аномалия в районе г. Курск открыта П.Б. Иноходцевым в 1783г. при составлении карт Генерального межевания. Большая работа по исследованию КМА проведена профессором Московского университета Э.Е. Лейстом. В 1896-1918гг. велись исследования границы аномалии и выяснение глубины залегания руд. Железистые кварциты вскрыты скважинами в 1923 — 19 31гг. возле г. Щигры и пос ёлка Тим Курской обл. в результате работ » О собой комиссии по изучению КМА», начатых по указанию В. И. Ленина, под рук. П.П. Лазарева и И.М. Губкина , а первые образцы железной руды были добыты 7 апреля 1923 г. из скважины, пробуренной у села Лозовка под Щиграми, на глубине 167 м. Всенародное ликование по этому поводу было так велико, что вдохновило В.В. Маяковского на написание двух поэм о трудовом подвиге геологов и горных рабочих, и даже о геологическом происхождении руд. Самые богатые железные руды были обнаружены в 1931г. вблизи сёл Коробково и Салтыково (ныне г. Губкин).

Михайловское месторождение Курской магнитной аномалии находится вблизи г. Железногорска Курской области, в 1 00 км. северо-западнее г. Курска. На площади месторождения вскрыты породы архейского и протерозойского возраста. Архейские породы (за пределами схемы) представлены гнейсами, плагиоклазовыми гранитами и их мигматитам и , протерозойские —

породами михайловской (условно) и курской серий.

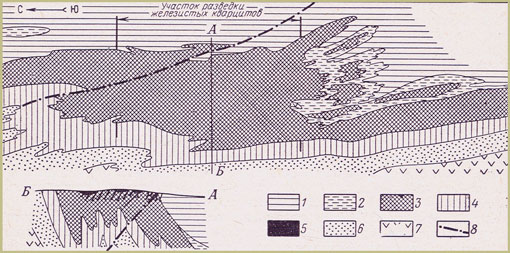

Схема геологического строения докембрия Мяхайловского месторождения (п о В.Палищуку ): 1 — метаморфизованные кварцевые порфиры, их туфы и туффиты, песчаники, брекчии курбакинской свиты; 2-4 — породы курской серии: 2 — сланцы и алевролиты верхнего отдела; 3 — железистые кварциты среднего отдела; 4 — сланцы нижнего отдела; 5 — богатые железные руды; 6 — метапесчаники и кварциты с прослоями сланцев; 7 — амфиболиты, метабазиты, силикатные сланцы, прослои кварцитов михайловской серии; 8 — тектоническое нарушение

—————

Михайловская серия (мощность до 3 км.) сложена в основном амфиболитами, подчинёнными им кварцитами и метапесчаниками, тальк-карбонатными породами, метадиабазами и серпентинитами. Курская серия представлена нижней песчано-сланцевой свитой мощностью 500-4000 м., средней железорудной, сложенной железнослюдково-магнетитовыми, магнетитовыми и слаборудными кварцитами общей мощностью 500-600 м; верхней свитой, образованной кварцсерицитовыми филлитовидными и углистыми сланцами с прослоями доломитов, общей мощностью около 700 м; курбакинской свитой, представленной метаморфизованными кварцевыми порфирами, их туфами, туффитами, песчаниками и седиментационными брекчиями общей мощностью 4000 м.

Из магматических пород протерозойского возраста установлены плагиограниты и мигматиты (за пределами схемы), залегающие в виде пластообразной залежи на границе архея и протерозоя, и небольшое тело диабазовых порфиритов среди сланцев верхней свиты курской серии у юго-восточной границы месторождения..

В структурном отношении Михайловское месторождение приурочено к крупному массиву железистых кварцитов на западном крыле Михайловской синклинальной структуры. Здесь пласты кварцитов собраны в серию сжатых складок с крутым (60-80°) восточным падением осевых плоскостей. С юго-востока на северо-запад в северной части массива проходит разрывное нарушение, по-видимому, сбросового типа.

Покрывающая осадочная толща чехла платформы сложена отложениями девонского, юрского, мелового, палеогенового и четвертичного возраста, представленных глинами, известняками, песками и суглинками. Наименьшая мощность (35-40 м.) осадочных пород наблюдается в центральной части месторождения, над приподнятой частью кристаллического фундамента, наибольшая (100-144 м) — на его окраинах. В породах осадочного чехла в изобилии встречаются различные виды ископаемой фауны девонского (останки и зубы девонских рыб), юрского и мелового периодов: крупные раковины двустворчатых моллюск ов ( Griphea, Lopha ) аммонит ы , некоторые виды белемнитов (в изобилии), стволы окаменелого дерева и многое другое.

Это обстоятельство предопределяет мощность и площадное расположение залежей богатых руд — с самой возвышенной части Веретенинского участка они почти смыты или залегают в небольших понижениях местного характера. В зависимости от рельефа подстилающих кварцитов, мощность рудного тела меняется от 1 до 70 м.

На территории бассейна распространены два промышленных типа руд: осадочно-метаморфизованные железистые кварциты (джаспелит ы) и особенно богатые железные руды коры выветривания. Железистые кварциты слагают большую часть пород ср. свиты курской серии нижнего протерозоя. Они перекрыты толщей осадочных палеозойских, мезозойских и кайнозойских отложений мощностью 40-450 м. в Курско-Орловском, 60-240 м. в Старооскольском, 130-250 м. в Новооскольском и 500-700 м. в Белгородском железорудных районах.

Железистые кварциты приурочены в основном к 2 железорудным полосам С-З. простирания, имеющим сложное складчатое строение с крутым падением пластов. В области замыкания крупных синклинорных зон находятся мощные массивы железистых кварцитов, достигающие в поперечнике нескольких км. К таким массивам приурочены наиболее крупные месторождения железистых кварцитов с мощными залежами богатых железных руд коры выветривания. Выделяют силикатно-магнетитовые, гематит-магнетитовые и гематитовые железистые кварциты. Это тонкослоистые, мелко- и тонкозернистые породы. Главные минералы: магнетит, гематит и кварц. Среднее содержание Fе в железистых кварцитах 32-37%, в мартитовых и железнослюдково-мартитовых рудах коры выветривания 52-66% с малыми содержаниями вредных примесей.

Кора выветривания представлена богатыми рудами, на 70% состоящими из мартитовых разностей со средним содержанием железа 58,5%. Остальная часть запасов представлена плотными карбонатно-мартитовыми рудами с содержанием железа 50%. В верхней части толщи железистых кварцитов развита зона окисления площадно-линейного типа. Разделение железистых кварцитов месторождения на окисленные и неокисленные производится по содержанию магнетитового железа, равному 16%. Неокисленные железистые кварциты представлены магнетитовыми, гематит-магнетитовыми, магнетит-гематитовыми, гематитовыми разновидностями, из которых две первые являются актуальным сырьём для производства магнетитового концентрата. Окисленные железистые кварциты представлены мартитовыми и гематит-мартитовыми разновидностями. На месторождении разведаны также природно-богатые железные руды, являющиеся продуктом переработки железистых кварцитов. Богатые руды представлены двумя генетическими типами: коренными, образовавшимися в результате выщелачивания кварца, и переотложенными, образовавшимися в результате перемыва железистых кварцитов и коренных богатых руд.

Район КМА характеризуется сложными гидрогеологическим и инж.-геол. условиями. Надрудная толща (глинистые, песчаные и карбонатные породы) включает несколько водоносных горизонтов. В более благоприятных условиях находятся месторождения центральной части, в менее благоприятных — месторождения на севере и юго-западе, на склонах Воронежского кристаллического массива.

Разработка железистых кварцитов производится с 1952г. шахтой им. И.М. Губкина (комбинат «КМАРУДА»). На карьерах система разработки — с внешним отвалообразованием. Открытым способом разрабатываются месторождения только наиболее богатых руд: Лебединское и Михайловское с 1959-60 гг. и доныне.

Добыча руд Михайловского м-ния ведётся с 1960 г. в трёх карьерах (Южном, Центральном и Северном), имеющих общую протяженность около 6 км. и ширину около 4 км. Вскрышные работы состоят в снятии осадочного чехла с железных руд шагающими экскаваторами. Затем осуществляется бурение в рудных забоях скважин для взрывных работ и производится взрыв разбуренного блока (100-150 т.), а после отпалки мощный экскаватор ковшом грузоподъемностью 20-25 тонн грузит руду на карьерные самосвалы («Белаз», «Камацу» с грузоподъемностью 120-130 тонн). Добытая руда по местной железнодорожной ветке транспортируется на ГОК, где обогащается с переработкой в окатыш и для металлургических комбинатов.

В плотных богатых рудах содержится (в вес. %): Fе 45-46,4; S 0,7-0,9; Р 0,06-0,08; в рыхлых богатых рудах Fе 52-58,5; S 0,240,32 и Р 0,03-0,05. В кварцитах содержится (вес. %): Fе 37,5-39; Si02 40-42; S 0,01-0,07 и Р 0,01-0,06. Крупные запасы аналогичных Михайловским железных руд коры выветривания представлены также в Яковлевском м-нии КМА (35 км. от г. Белгород) и в Саксаганском (Центральном) рудном поле Криворожского железорудного бассейна.

Минералы зоны окисления Михайловского м есторожде ния (пирит, марказит, сидерит, кальцит) подробно описаны в статье: Слетов В.А. К онтогении минералов зоны окисления Михайловского м-ния (КМА) -Минералогический Альманах, 2019, т.24, вып. 1

———— ———

Михайловский карьер КМА. Фото с сайта ГИН: http://concrust.ginras.ru/Objekts.htm

————-

Литература :

• Рудные месторождения СССР, в 3 т. М., «Недра», 1978, под ред. акад. В. И. Смирнова

• Горная энциклопедия, в 5 т. М., изд-во «Советская энциклопедия», 1987, гл. ред. Е.А. Козловский

• Слетов В.А. К онтогении минералов зоны окисления Михайловского м-ния (КМА) -Минералогический Альманах, 2019, т.24, вып. 1

Источник

Курская магнитная аномалия (КМА) — описание и как добраться

Приветствуем вас, уважаемые читатели! Необычное место, получившее название Курская магнитная аномалия, расположилось на территории России.

Этот гигантский железорудный бассейн протянулся на много тысяч километров. Примерно 50% от общего – мирового – количества железной руды добывается именно здесь. Запас минеральных образований оценивается в 30 миллиардов тонн.

Курскую магнитную аномалию – КМА – можно причислить к категории аномальных зон.

- Во-первых, техника в этом районе постоянно сбоит, компас из-за магнитного воздействия ведет себя неадекватно.

- Во-вторых, по некоторым рассказам очевидцев место привлекает инопланетян. Якобы над огромным бассейном неоднократно видели неопознанные летающие объекты (НЛО).

Площадь бассейна с железной рудой достигает 160 тысяч квадратных километров. Из-за того, что на КМА добыча ископаемых ведется, как правило, открытым способом, внешний вид места пугает и завораживает.

У туристов котлован ассоциируется со спиралевидной воронкой, центр которой будто старается опуститься на самое дно земли – «отворить ворота в Ад».

Железная дорога и пути, созданные для машин, выглядят с высоты как тонкие вьющиеся ленты. Поезда с вагонами, автомобили и экскаваторы, электрические столбы – буквально все внутри воронки воспринимается как игрушечные объекты. Со смотровой площадки разглядеть людей, работающих на месторождениях, в принципе невозможно.

Протяженность Курской магнитной аномалии с юго-востока на северо-запад составляет около 600 километров. В отдельных зонах ширина бассейна достигает 250 километров. Окружено место Белгородской, Курской и Орловской областями.

Максимальная глубина, отмечающаяся в карьере Лебединского, – 600 метров. Однако примечательно то, что запасы железной руды обнаруживаются также на малой глубине (200-250 метров).

История открытия

У Курской магнитной аномалии долгая история. Впервые на местность обратили внимание в XVIII веке.

В начале 1770-х годов ученый Петр Борисович Иноходцев работал в Европейской части Российской Империи. Находясь между Курском и Белгородом, он заметил, что магнитная стрелка компаса ведет себя дико.

Она крутилась, дергалась и показывала совершенно неверное направление. Тогда ученый предположил, в этой области, споря со всеми канонами природы, находится аномальная магнитная зона.

На заявление, поступившее от Иноходцева, никто не обратил должного внимания. Только в 1874 году работник Императорского Казанского университета Иван Николаевич Смирнов снова сделал акцент на странном поведении компаса в том же районе, о котором сто лет назад говорил Иноходцев. С этого момента началось исследование местности.

Через несколько лет у ученых на руках было более семидесяти отчетов о проведенных экспедициях в области КМА. Внештатный работник университета Харькова Николай Дмитриевич Пильчиков стал первым ученым, который заявил, что изучаемая область на территории России представляет собой залежи железной руды. Минеральные образования, по его мнению, и воздействовали на компас, технику.

Годом, когда официально состоялось открытие залежей железной руды, считается 1883. Однако прошло почти пятьдесят лет, прежде чем началась добыча природных ископаемых на территории Курской магнитной аномалии.

В конце 1880-х годов к изучению таинственной местности привлекли французского эксперта, главу геомагнитной обсерватории Т. Муро, компанию которому составил российский метеоролог и геофизик Эрнест Лейст. Совместно эксперты совершили ряд магнитных съемок, после чего профессор Муро вернулся в Париж, а Лейст продолжил исследовать аномальную зону.

Постепенно информация об удивительном скоплении железной руды начала распространяться по всей России. В результате этого возникла «железорудная лихорадка», на фоне которой Лейст проводил свои исследования. Он получил финансовую поддержку от высших инстанций, однако его первоначальные поиски не дали никакого результата.

Эрнест Лейст был уверен, что руда покоится на глубине не более двухсот метров. В тех же районах бассейна, где проводились раскопки, залежи минеральных образований находились немного глубже.

Как выяснилось позже, глубина месторождения составляла 220 метров. Не добравшись до руды, Лейст столкнулся с резкой критикой своих теорий и результатов ранее совершенных исследований.

Лишившись финансирования и поддержки, ученый не отказался от своей цели. В течение четырнадцати лет он самостоятельно проводил изучение местности, в результате собрав немало ценной информации. Например, он издал серию научных работ об особенностях магнитных бурь, происходящих на территории КМА.

К 1918 году у Эрнеста Лейста была почти составлена подробная карта аномальной местности. Однако продолжительные исследования, проведенные ученым во вредных для здоровья условиях, ухудшили самочувствие ученого. Он отправился в отпуск в Германию, забрав с собой все материалы. Лейст надеялся, что, отдыхая на курорте, он закончит работу.

Судьба распорядилась иначе. Ученый скоропостижно скончался, а все его наработки попали в руки немцам. Российскому правительству предложили выкупить ценные данные за огромные деньги. Пришедший к тому моменту к власти Владимир Ильич Ленин отказался от такого предложения.

Вождь обратился к профессору Петру Петровичу Лазареву и его помощникам, желая, чтобы они отправились на территорию КМА и в кратчайшие сроки провели магнитные съемки, исследования. Экспедицию организовали быстро, а ее результатом стали новые важные данные.

Правительство спонсировало исследование и бурение скважин. Первую скважину на КМА открыли в 1923 году, она располагалась недалеко от села Лозовка. В тот же год удалось добыть первые же образцы руды, которые скрывались на глубине примерно в 170 метров.

В 1931 году в Старооскольском районе закончилось строительство первой шахты. С этого момента добыча железной руды и некоторых иных природных ископаемых стала постоянной. К концу 1950-х годов в этой местности открыли первый комбинат, минеральные образования начали извлекать из почвы в основном открытым способом.

Происхождение курской аномалии

Ученые по сей день не в состоянии дать ответ, почему в равнинной местности, где поблизости нет ни скалистых образований, ни гор, сосредоточено такое количество природного материала. Потому в прошлом о курской аномальной зоне отзывались скептически, до тех пор, пока не удалось добыть первые образцы руды.

Месторождение минеральных образований в этом районе имеет эндогенное происхождение. То есть оно появилось ввиду внутренних, а не внешних причин. Здесь на небольшой глубине находится кристаллический складчатый фундамент, что и выступает внутренним фактором происхождения КМА.

Влияние на здоровье

В 1960—1980-х годах XX века было выявлено, что проживание вблизи Курской магнитной аномалии, работа в этом месте негативно сказываются на состоянии здоровья людей. Это обусловлено вдыхаемой человеком пылью, аэрозолями и оксидами железа, а также особенностями геомагнитного поля.

В результате проведенных исследований удалось выявить, что уровень напряженности геомагнитного поля на территории КМА достигает отметки в 1,5-2,5 эстерда. Это в четыре раза превышает и норму, и показатели напряженности в соседних от аномалии областях.

Серьезный вред наносит Курская магнитная аномалия, в первую очередь, иммунной системе. В этой области люди чаще болеют вирусными, инфекционными заболеваниями. Болезни затрагивают органы дыхания, желудочно-кишечных тракт, кожные покровы, ротовую полость, глаза.

Из-за аномального геомагнитного поля в районе КМА распространены нервные и психические болезни, заболевания сердца и сосудов. Часто выявляются у местных жителей:

- Ревматизм;

- Дизентерия;

- Гипертония;

- Эмфизема легких;

- Хронический бронхит;

- Плеврит.

Ученые также пришли к выводу, что вирусы, бактерии, обнаруженные в области Курской магнитной аномалии, устойчивы ко многим лекарственным средствам. Из-за подобного заболевания нередко переходят в хроническую стадию, а острые болезни лечить намного сложнее.

Интересные факты

- Залежи железной руды и ее добыча отрицательно влияют на урожайность в районе КМА, на природу в целом. В этой местности неохотно растут сельскохозяйственные культуры, травы и цветы. Большая часть деревьев – сухие и безжизненные.

- В начале 2000-х годов в России выпустили коллекционные пятирублевые марки, на которых, кроме иных элементов, изображена Курская магнитная аномалия. Тираж не превысил 200 тысяч экземпляров.

- Магнитное поле, которое защищает нашу планету от солнечной радиации, крайне нестабильно в районе Курской магнитной аномалии. На небольшом расстоянии от земли оно очень мощное. Но чем выше над объектом проводились замеры, тем ниже были показатели. Магнитное поле затухает и практически растворяется над КМА.

- В составе Курской магнитной аномалии четыре района: Орловский, Осколький, Михайловский, Белгородский.

- Возле одной из деревень, что находится недалеко от аномальной зоны, открыли третий магнитный полюс.

- Одновременно с железной рудой происходит добыча мела, песка и кристаллического сланца.

- Лебединский карьер из-за своей глубины некогда занесли в Книгу Рекордов Гиннеса.

- Всего насчитывается четырнадцать месторождений на территории КМА.

- Запасы бедной руды – количество железа не превышает 39% – составляют более двадцати миллиардов тонн.

- Над удивительной местностью неоднократно замечали необъяснимое свечение в воздухе. Также над КМА часто появляются странного вида бледные кольца, похожие на сигаретный дым или круговые полупрозрачные облака.

Как добраться до места курской магнитной аномалии

Решив собственными глазами увидеть интересный природный объект, приготовьтесь к тому, что вас ожидает некоторое разочарование. На территорию КМА не пускают любопытных туристов.

Здесь не проводятся экскурсии, а какую-либо дополнительную информацию можно узнать, только пообщавшись с местным населением.

Посмотреть на железорудный бассейн, обладающий действительно колоссальными размерами, можно со смотровой площадки. Вид с нее открывается невероятный.

Географические координаты местности: 51°15′13″ с. ш. 37°40′10″ в. д.

Недалеко от месторождения Михайловское располагается город Железногорск (Железногорский район, Курская область). Именно сюда нужно приехать, чтобы далее проследовать до рудников. Стоит учитывать, что дорога, ведущая к смотровой площадке и КМА, очень плохая, неровная.

Примерный план пути: от Курска до Железногорска (130 километров), оттуда доехать до поселка Михайловского по автомобильной трассе №9. Железорудный бассейн протянулся с левой стороны от дороги.

Есть возможность добраться до нужного места и по железной дороге. Выходить на станции «42 километр» или на станции «Михайловский рудник».

Спасибо, друзья, за прочтение статьи, которая, как мы надеемся, была для вас полезной и интересной. Оставляйте комментарии к тексту, делитесь, пожалуйста, публикацией в социальных сетях. Если вы ранее еще не успели подписаться на новости нашего сайта, то сейчас лучшее время, чтобы сделать это! Увлекательных вам путешествий, удивительных открытий и до новых встреч!

Источник