Речной бассейн

Речно́й бассе́йн – часть земной поверхности, включающая данную речную систему и ограниченная поверхностным (орографическим) водоразделом.

Следует различать понятие бассейн и водосбор реки.

Обычно водосбор (особенно поверхностный) и бассейн реки совпадают. Однако нередки случаи и их несовпадения. Так, если в пределах речного бассейна часть территории оказывается бессточной (её называют бессточной областью), то она, оставаясь частью бассейна, в состав водосбора реки не входит. Такие случаи характерны для засушливых районов с плоским рельефом. Бессточные области в пределах речных бассейнов могут иногда достигать больших площадей; как например, в бассейнах рек Тобол и Ишим (притоков р. Иртыш, входящей в речную систему Оби). В бассейне Тобола выше г. Кустаная – 16300 км 2 (>50% площади бассейна), в бассейне Ишима выше г. Акмолинска (ныне г. Астана) – 1750 км 2 (около 24% площади бассейна).

Несовпадение границ бассейна, выделяемых по поверхностному водоразделу, и границ водосбора может быть и в тех случаях, когда поверхностный и подземный водоразделы не совпадают, т.е. когда часть подземного стока либо поступает из-за пределов данного бассейна, либо уходит за его пределы.

Основными морфометрическими характеристиками речного бассейна служат: площадь бассейна; длина бассейна, обычно определяемая как прямая, соединяющая устье реки и точку на водоразделе, прилегающую к истоку главной реки; максимальная ширина бассейна, которая определяется по прямой, перпендикулярной к длине бассейна в наиболее широкой его части; средняя ширина бассейна, вычисляемая путем деления площади бассейна на его длину; длина водораздельной линии (поверхностного водораздела).

К числу главнейших физико-географических и геологических характеристик речного бассейна относятся:

- географическое положение бассейна реки на континенте, которое может быть выражено через удалённость его границ или центра (в км) от океана, широту и долготу центра и крайних точек бассейна;

- географическая (ландшафтная) зона (зоны) или высотные пояса; важно знать, например, находится ли речной бассейн в тундре, тайге, зоне смешанных лесов, степи, пустыне и т.д.;

- геологическое строение, тектоника, физические и водные свойства подстилающих грунтов, гидрогеологические условия;

- рельеф поверхности бассейна (горы, возвышенности, низменности и распределение площади бассейна по высотам;

- климат (характер циркуляции атмосферы, режим температуры и влажности воздуха, количество и режим атмосферных осадков, испарение);

- почвенно-растительный покров, который можно охарактеризовать данными о доли площади бассейна (в %), занятой лесами и почвами того или иного типа;

- характер речной сети;

- наличие и особенности других водных объектов помимо рек – озёр, болот, ледников.

Важнейшая особенность любого речного бассейна – это степень его преобразования хозяйственной деятельностью. При этом следует различать искусственное преобразование поверхности бассейна (сведение лесов, распашка земель и другие агролесотехнические мероприятия, оросительные и осушительные мелиорации) и искусственное преобразование гидрографической сети бассейна реки и режима самих рек (регулирование стока, сооружение плотин и водохранилищ, каналов, шлюзов, осуществление других гидротехнических мероприятий в руслах рек, изъятие и переброска стока и др.).

Такие характеристики бассейна, как его озёрность, болотистость, лесистость и др., могут быть выражены количественно через соответствующие коэффициенты озёрности, болотистости, лесистости, вычисляемые как отношение (в %) площади, занятой соответственно озёрами, болотами, лесами к полной площадь бассейна.

Источник

Что такое бассейн реки в географии?

Протекающие по поверхности суши реки играют очень важную роль в поддержании баланса влажности планеты. Вся вода, которая выпадает в виде осадков и не успевает испаряться с поверхности грунта, постепенно стекает с гор и возвышенностей на более низкие участки и, повинуясь закону всемирного тяготения, находит себе дорогу в море.

Маленькие ручейки, соединяясь, образуют речушки, те, в свою очередь, впадают в более крупные реки. Практически вся поверхность суши покрыта сетью рек – в одних регионах эта сеть сплетается гуще, в других реже, но местностей, где рек вообще нет, не так уж много, и все они являются пустынями.

Что такое бассейн реки?

При взгляде на карту каждая река со своими притоками напоминает схему кровеносных вен, которые начинаются с тоненьких, почти невидимых капилляров и постепенно сливаются в мощные сосуды с активным кровотоком. Крупные реки неспешно текут по промытым за тысячелетия руслам, по пути вбирая в себя крупные и мелкие притоки. Территорию, охватывающую течение реки от истока до устья, а также все ее притоки, принято называть бассейном этой реки.

Другое название этой системы – водосбор. Он состоит из поверхностной части, собирающей влагу, которая находится на поверхности, и подземной части, где формируются подпитывающие реку подземные источники.

Реальную площадь подземного водосбора определить довольно трудно, поэтому бассейн реки всегда ограничивается площадью поверхностного водосбора.

Бассейны рек могут быть:

– сточными – у рек, впадающих в море, соединенное с Мировым океаном;

– бессточными – у рек, течение которых лежит внутри материка, впадающих в водоем, не соединенный с морем или океаном.

Площадь бассейна большой реки состоит из суммы площадей бассейнов ее притоков.

Водораздел

Поскольку каждая река течет только сверху вниз и никогда – наоборот, все, даже самые маленькие реки и ручьи берут начало на возвышенностях. Наиболее высокие хребты являются линией водораздела для бассейнов крупных рек: с одной стороны водораздела все реки и ручьи подпитывают одну реку, с другой стороны – другую реку.

Чем выше водораздел, тем более бурными и стремительными становится течение рек и ручьев, которые стекают с хребта. Если же река берет начало на небольшой возвышенности и протекает по равнине, ее течение является плавным, медленным и спокойным.

Фактически водоразделы очерчивают границы бассейна каждой реки, физически разделяя питающие речушки и ручьи. На подземный водосбор они влияют гораздо меньше, чем на поверхностный, особенно для рек, протекающих в равнинных районах. Иногда случается, что наружные источники питают одну реку, а подземные – другую.

Речной сток

Стоком реки называют массу воды, которая перемещается по руслу реки. Для каждой из водных артерий он имеет свои характеристики – скорость течения, расход воды, годовой сток и др.

Примечательно, что сток носит сезонный характер: во время дождей и паводков он увеличивается, в засушливые периоды уменьшается. Нередко колебания достигают весьма существенных величин.

Огромное влияние на речной сток оказывает не только интенсивность осадков, но и испарение: чем оно больше, тем более зависима величина стока от климатических и погодных факторов. Не менее важен тип рельефа и состав пород, образующих речное дно.

Мощные пласты песка или глубокие трещины в горной породе служат своеобразными аккумуляторами воды, снижающими зависимость реки от температуры воздуха. Чем больше угол уклона русла, тем обильнее сток: у неширокой горной речки сток может быть больше, чем у более широкой, но спокойной равнинной реки.

Самые крупные реки мира

Если составить рейтинг рек по длине, площади бассейна и величине стока, окажется, что самой мощной и обильной рекой в мире является южноамериканская Амазонка: площадь ее бассейна составляет 7190 тысяч кв. км, а годовой сток – 6900 куб. км. Единственный показатель, по которому Амазонка находится не на первом месте, а на втором – это ее длина, которая составляет 6437 километров.

Первенство по длине много веков удерживает Нил, русло которого насчитывает 6671 км. Его бассейн составляет 2870 кв. км и находится на пятом месте среди крупнейших речных бассейнов, а величина стока равна всего 80 куб. км – по этому показателю Нил не входит даже в первую десятку самых полноводных рек, занимая в этом списке 26-е место.

В России самыми длинными реками являются Обь (5400 км), Амур (4439 км) и Лена (4400 км). Наибольшая площадь бассейна тоже у Оби (2990 кв. км), за ней следует Енисей (2580 кв. км) и Лена (2490 кв. км). Наибольшей в России величиной годового стока обладает Енисей (624 куб. км), на втором месте находится Лена (536 куб. км). Все эти реки входят в первую десятку крупнейших в мире водных артерий.

Источник

Река и речная система. Характеристики реки и ее бассейна

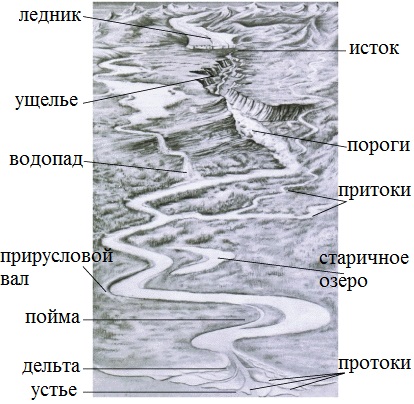

Река – это водоток, имеющий течение в продолжении большей части года, получающий питание со своего водосбора и имеющий четко выраженное русло, сформированное самим водотоком (рис. 6). По характеру движения воды реку зрелого возраста можно разделить на три участка: верховье с быстрым движением воды, среднее течение, где скорость средней величины, и нижнее течение, где вода движется медленно.

К рекам не относятся ручьи, временные водотоки, водотоки без водосбора (приливные водотоки в приморских районах) и водотоки с искусственным руслом, то есть каналы.

Место, с которого появляется постоянное течение воды в русле реки, – исток, в большинстве случаев можно определить только условно. Истоком реки часто являются родник, болото, озеро или ледник, если река образуется путем слияния двух меньших рек, то место их слияния является началом этой реки, однако за исток следует принимать исток более длинной из слившихся рек [3].

Место (створ) впадения реки в другую реку или приемный водоем (море, озеро) – устье реки. Обычно в устьях рек отлагаются влекомые по дну наносы и выпадает взвешенный материал. По мере роста наносов из них возникает равнина, которая в плане имеет форму треугольника, сходного с греческой буквой Δ. Поэтому обширные наносные равнины в устьях рек называют дельтами. Русло реки в пределах дельты ветвится на множество рукавов и проток. Дельты непрерывно растут.

Рис. 6. Основные элементы реки

Основные морфометрические характеристики (параметры формы) реки в целом – ее длина и площадь водосбора (бассейна).

Водосбор реки – часть земной поверхности и толщи почв и грунтов, откуда данная река получает свое питание.

Бассейн каждой реки включает поверхностный и подземный водосборы:

1) Поверхностный водосбор представляет собой участок земной поверхности, с которой вода поступает в данную речную систему.

2) Подземный водосбор – это часть толщи почвогрунтов из которых вода поступает в речную сеть.

Бассейн реки – это часть суши, по которой протекает данная река со всеми ее притоками, включая временные водотоки, и ограниченная водоразделом. В постоянных водотоках движение воды наблюдается в течение всего года или его большей части, а во временных вода движется меньшую часть года. Бессточные территории внутри бассейна в водосбор не входят. Бессточная область – часть суши, не имеющая связи через речные системы с Мировым океаном.

В районах достаточного увлажнения водосбор и бассейн, как правило, совпадают.

Следует отметить, что поверхностный водосбор может не совпадать с подземным. Однако из-за больших трудностей в определении границы подземного водосбора его несовпадение с поверхностным часто не учитывается. Границы поверхностного водосбора определяются достаточно точно водораздельной линией по карте с горизонталями.

Водораздельная линия речного бассейна представляет собой географическую границу между смежными водосборами. Она проходит по наиболее возвышенным точкам смежных водосборов и ограничивает территорию, с которой водный объект получает питание.

В горных и всхолмленных равнинных районах водоразделы обычно хорошо выражены и проходят по гребням хребтов или возвышенностей. На слабовсхолмленных равнинах, особенно в заболоченных районах, водоразделы неясно выражены, и провести их на топографических картах бывает трудно. В некоторых местах провести водоразделы вообще невозможно, так как происходит разветвление одной реки на две части, направляющиеся в разные речные системы. Это явление носит название бифуркации (раздвоение). Примером бифуркации может служить р. Пижма, соединяющая бассейны рек Печоры и Мезени. Одна часть Пижмы называется Печорской Пижмой, вторая – Мезенской Пижмой. У некоторых рек наблюдается сезонная бифуркация (в период половодья) [3].

Система постоянно и временно действующих водотоков образует русловую сеть.

Русловая сеть территории вместе с расположенными на ней озерами, болотами, каналами, родниками образует гидрографическую сеть.

Постоянные водотоки образуют речную сеть. Речная сеть (речная система) – совокупность последовательно сливающихся ручьев, речек и рек, образующих все более крупные водотоки. В речной системе можно выделить главную реку, впадающую в море или бессточное озеро, и последовательность притоков различного порядка.

Густота речной сети зависит от климата, геологического строения местности и рельефа. В пределах Российской Федерации густота речной сети распределена крайне неравномерно и изменяется от 0,1-0,2 км/км 2 в низовьях Волги до 1,5-2,6 км/км 2 в горных районах Кавказа.

Густота речной сети определяется как отношение длины рек (l) на площади к площади речного бассейна (F):

По площади речного бассейна реки подразделяют на:

— большие – F > 50000 км

— средние – F = 2000-50000 км

— малые – F 800 метров и уклонами ≥20 ‰.

Все водные объекты суши имеют морфометрические характеристики – количественные выражения размеров и формы долин, русел рек, русловых образований, болот, котловин озер, их водосборов. Эти характеристики определяются по крупномасштабным топографическим картам, аэрофотосъемкам, в ходе полевых исследований.

К морфометрическим характеристикам речных бассейнов относят параметры формы речного водосбора: площадь, длина, наибольшая и средняя ширина, средняя высота, средний уклон поверхности, коэффициент асимметрии. Река обычно характеризуется плановым очертанием, продольным и поперечным профилем (рис. 7).

Рис. 7. Морфометрические характеристики реки

К физико-географическим характеристикам речных бассейнов относят:

— географическое положение (географические координаты, близость к морям, пустыням, горным хребтам);

— климатические условия (атмосферные осадки, температура, дефицит влажности воздуха);

— геологическое строение и почвенный покров (трещиноватость горных пород, карстовые явления, механический состав грунтов, водопроницаемость почв и др.);

— рельеф водосбора (уклоны поверхности земли, влияющие на скорость стекания воды);

— растительный покров (виды растительности);

— промерзание почвогрунтов (географическое распространение мерзлоты, слой сезонного промерзания, толщина вечной мерзлоты);

— степень залесенности, выражаемая коэффициентом залесенности (отношением площади лесов (Fл) к площади бассейна (F))

— озерность бассейна, выражаемая коэффициентом озерности (отношением площади зеркала озер (Fо) к площади бассейна (F))

— заболоченность бассейна, выражаемая коэффициентом заболоченности (отношением площади болот (Fб) к площади бассейна (F))

Источник