- Исследования бассейна р.Анадырь

- Русские путешественники

- Анадырский бассейн

- Исследование бассейна Анадыря, присоединение Камчатки и открытие Курильских островов

- Глава 6

- Первая съемка бассейна р. Анадыря и Анадырского залива

- Дежнев Семён Иванович

- Присоединение Камчатки

- Морозко, Лука

- Походы Атласова на Камчатку

- Козыревский и открытие северных Курильских островов

- Беринг, Витус Йохансен

- Организация судоходства на Охотском море и открытие центральной группы Курильских островов

Исследования бассейна р.Анадырь

Исследования бассейна р.Анадырь. В течение нескольких лет Дежнёв проводил обследование бассейна р.Анадырь, составил подробный план, исследовал часть бассейна р.Анюй. О работах были составлены доклады-челобитные начальству в Якутск. Сообщил Дежнёв якутскому воеводе И.Акинфову о том, что прошел по «морю-окияну» мимо островов, что берега «матерой земли» не соединяются с «Новой землей» (Америкой). В челобитных были описаны Чукотский полуостров, природа и население Анадырского края. Открыв лежбище моржей в заливе, Дежнёв основал в 1652 промысел зверя, принесший прибыль Российскому государству. Чукотский полуостров. Лежбище моржей.

Слайд 8 из презентации «Семён Иванович Дежнёв»

Размеры: 720 х 540 пикселей, формат: .jpg. Чтобы бесплатно скачать слайд для использования на уроке, щёлкните на изображении правой кнопкой мышки и нажмите «Сохранить изображение как. ». Скачать всю презентацию «Семён Иванович Дежнёв.ppt» можно в zip-архиве размером 2485 КБ.

Русские путешественники

«Крузенштерн» — Путь экспедиции в Атлантическом океане. Осуществление мечты. Разработка плана путешествия. Он побывал в Северной Америке, Китае, странах Юго-Восточной Азии. Потомки. Адам фон Крузенштерн. Гардемарины. Памятная медаль. Мечты мальчишек сбываются. Содержание. Предисловие. Юность. Выпускник нашей школы на барке «Крузенштерн».

«Арсеньев» — Вид на Арсеньев. Рекомендации. Дата рождения. Арсеньев. Научный вклад. Конец пути. Жизнь. Строки биографии. Книги. Памятник. Арсеньев на Дальнем Востоке. Научное и литературное наследие. Дочь. Могила. Дальний Восток. Арсеньев. Поселок Семеновка. Дерсу Узала. Мемориальная доска. Экспедиции. Дальний Восток Арсеньева.

«Путешествие Никитина» — Маскат. Русский путешественник. Главная заслуга Афанасия Никитина. Путь Афанасия в Индию. Персия. Путешествие в Индию. Афанасий Никитин. Индия. Турция. Тверь. Африканский берег Сомали.

«Лазарев» — Проведены научные исследования. Петр Гаврилович Лазарев – владимирский гражданский губернатор с 1788 по 1797 год. Командир «Азова» вел сражение одновременно с пятью судами противника. Во славу Российского флота. Наваринское сражение. На Черном море. В ноябре суда вновь пошли к югу. Второе кругосветное плавание 1819-1821г.г.

«Иван Фёдорович Крузенштерн» — Путь экспедиции в Тихом океане. Иван Федорович Крузенштерн (1770-1846 гг.). Автор «Атласа Южного моря» (т. 1-2, 1823-1826). Крузенштерн был большим любителем домашних животных. Скончался 24 августа 1846 года, на даче Асс, близ Таллина. Юность. И.Ф.Крузенштерн и «Надежда». Крузенштерн был очень хорошо развит физически.

«Пржевальский» — Хребет Пржевальского. Многочисленные открытия произвели переворот в географической науке. Родился 31 марта (12 апреля) 1839 в деревне Кимбирово Смоленской губернии. Научные результаты. Гений путешествий. Тибетская экспедиция. Прежевальский Н. М. собрал богатые зоологические коллекции. Николай Михайлович Пржевальский.

Всего в теме «Русские путешественники» 15 презентаций

Источник

Анадырский бассейн

Анадырский бассейн, расположенный в пределах одноименного прогиба, является наиболее изученным из осадочных бассейнов российской части Беринговоморского региона. Изучением его геологического строения и перспектив нефтегазоносности занимались многочисленные исследователи: , , и др. (Агапитов, 1991, Бурлин и др., 2002, Полудеткина, 2007, Харахинов и др., 2014, Щербань, 1985) .

В период с 1967 до 2004 гг. в наземной части Анадырского бассейна и его горного обрамления пробурено 64 глубоких скважины (Полудеткина, 2007), в морской части — скважина Центральная-1. В пределах наземной части Анадырского прогиба открыты четыре небольших по запасам месторождения, а также установлены многочисленные нефтегазопроявления, указывающие на существование активных углеводородных систем. Вместе с тем, бурение на акватории не дало положительных результатов. В сложившейся ситуации для ясного понимания перспектив нефтегазоносности акваториальной части прогиба требуется тщательный бассейновый анализ с применением современных технологий численного моделирования углеводородных систем. Основу такого анализа составляет восстановление тектонической эволюции бассейна и палеогеографических условий образования его осадочного чехла, которые оказывают критическое влияние на формирование ключевых элементов генерационно-аккумуляционных углеводородных систем (ГАУС), а также на их углеводородный потенциал.

Целью настоящей работы, выполненной в рамках НИР ОАО «НК «Роснефть» по уточнению геологического строения и оценки перспектив нефтегазоносности осадочных бассейнов Дальнего Востока, является реконструкция эволюции осадочных суббассейнов Анадырского прогиба и анализ условий формирования, входящих в их состав ГАУС.

Характеристика объекта исследования

Анадырский краевой прогиб располагается в пределах Анадырского залива Берингова моря и сопредельной Анадырской низменности. В тектоническом отношении он принадлежит зоне сочленения Чукотско-Анадырской системы докембрийско-палеозойских массивов Беринговоморской плиты и альпийской Камчатско-Корякской складчато — орогенной области. В его составе выделяются Западно-Анадырская и Восточно-Анадырская впадины, разделенные Туманским горстом и Ламутской ступенью (Рисунок 1).

Западно-Анадырская впадина расположена на суше и включает ряд отрицательных структур (суббассейнов): Проточный и Майницкий прогибы, Великореченская и Оленинская котловины, разделенных поднятиями. В пределах Восточно-Анадырской впадины, расположенной в акваториальной части прогиба, выделяют Корякскую, Чукотскую и Николаевскую котловины, а также Лагунный прогиб. Мощность осадочного чехла впадин, представленного в основном кайнозойскими терригенными отложениями, варьирует от 3 до 7 км.

К началу кайнозоя изучаемый район представлял собой преимущественно континентальную территорию с дифференцированным рельефом, в котором гористые области сочетались с холмистыми равнинами и низменностями, в пределах которых могли накапливаться континентальные отложения различного происхождения. Во второй половине палеогена начала формироваться восточная ветвь Корякской орогенно-складчатой системы. К северо-востоку от нее возникает компенсационная депрессия – Анадырский прогиб, который своей западной частью, на ранних стадиях альпийского этапа развития входил в состав системы прогибов северо-западного (Пенжинско-Ванкаремского) ограничения Беринговоморской плиты. На поздних, кайнозойских стадиях развития он представлял собой область седиментации, в которой происходила периодическая смена морских и континентальных условий осадконакопления (Рисунок 2).

Рисунок 1. Схема главных структурных элементов района Анадырского залива и прилегающих территорий (составил )

Осадочный чехол изучаемого региона включает в себя четыре комплекса, разделенных региональными поверхностями несогласий: верхнемел-палеогеновый, нижнемиоценовый, средне-верхнемиоценовый, плиоцен-четвертичный, которые соответствуют основным циклам тектонического развития в регионе.

Особенности тектонического режима (отсутствие устойчивого прогибания, проявления вулканизма на начальных этапах развития) определили палеогеографию и обусловили характерный литологический состав осадочного выполнения суббассейнов, разрез которых представляет собой чередование относительно маломощных слоев терригенных пород разного гранулометрического состава, а также угленосных и вулканогенных образований. Их накопление происходило в мелководных морских и континентальных суббассейнах, глубина которых в периоды максимальных трансгрессий не превышала 300 м.

Вместе с тем, анализ палеогеографических условий показал, что наряду с общими чертами развития, отдельные суббассейны, входящие в состав прогиба, характеризуются особенностями, которые отразились на различиях вещественного состава и мощностях одновозрастных осадочных комплексов.

Рисунок 2. Палеогеографическая схема на период формирования палеогеновых отложений (по с изменениями)

Распределение и тип ОВ кайнозойских отложений Анадырского прогиба хорошо согласуется с реконструированными палеогеографическими обстановками. Низкие содержания ОВ соответствуют морским условиям осадконакопления и увеличению доли сапропелевого ОВ, а высокие, обусловленные присутствием углей в осадках, — континентальным условиям и гумусовому типу ОВ. Эта закономерность отмечается как по разрезу, так и по площади в пределах изучаемой территории. Формирование резервуаров также тесно связано с обстановками седиментации. Хорошие коллекторские свойства отмечаются в отложениях, образованных в континентальных и прибрежно-морских условиях осадконакопления. Глубоководные обстановки и спокойный гидродинамический режим способствовали формированию флюидоупоров.

Проведенные в рамках настоящей работы исследования позволили обосновать и выполнить прогноз распространения ключевых элементов вероятных углеводородных систем, входящих в состав осадочного чехла Анадырского прогиба.

Нефтегазоматеринские толщи с органическим веществом, содержащим кероген III типа, прогнозируются в основании осадочного разреза (рарыткинская свита верхнего мела), в майницкой толще среднего-верхнего палеогена и в отложениях нижнего миоцена (гагаринская свита). Отложения собольковского и автаткульского горизонтов рассматриваются в качестве основных резервуаров.

Материалы по геологическому строению, тепловому режиму и геохимическим особенностям состава пород Анадырского прогиба позволили спрогнозировать в составе осадочных суббассейнов Анадырского прогиба генерационно-аккумуляционные углеводородные системы. На основании результатов численного пространственно-временного моделирования этих систем установлены границы их распространения и выделены области наиболее вероятной аккумуляции УВ.

Очаги генерации изученных ГАУС располагаются в пределах впадин, а области аккумуляции — преимущественно в пределах бортовых частей Анадырского прогиба (по периферии очагов генерации). При этом наиболее крупные скопления УВ ожидаются на поднятиях, разделяющих разные углеводородные системы, или внутри областей ГАУС, т. е. в условиях, где ловушки находятся в более благоприятных условиях для их заполнения.

Результаты выполненного моделирования позволили также изучить влияние тектонических событий на эволюцию углеводородных систем. Показано, что ГАУС с синхронными (по возрасту) нефтегазоматеринскими толщами различаются временем генерации, миграции, аккумуляции и критическим моментом, что обуславливается особенностями геологического строения и формирования перекрывающих пород. Особенности тектонического развития ГАУС (скорость и направление вертикальных движений) обусловили различия процессов эмиграции и аккумуляции УВ.

В системах, принадлежащих суббассейнам с постоянным погружением, эти процессы постепенно нарастают и достигают максимума на современном этапе развития. В суббассейнах, характеризующихся разнонаправленными тектоническими движениями, интенсивность процессов меняется и в некоторых ГАУС снижается к настоящему времени. Соответственно соотношение времен генерации-миграции-аккумуляции УВ и формирования ловушек, определяющее риски их заполнения, будет отличаться для разных ГАУС.

Результаты проведенного исследования показали, что Анадырский прогиб является гетерогенной структурой, включающей ряд отрицательных структур меньшего ранга, которые представляют собой самостоятельные суббассейны. Последние характеризуются индивидуальными чертами развития и контролируют особенности эволюции и углеводородного потенциала входящих в их состав ГАУС. Детальное изучение этих углеводородных систем может обеспечить адекватный прогноз перспектив нефтегазоносности Анадырского прогиба.

, 1991. Новые данные о стратиграфии неогеновых и палеогеновых отложений Анадырской впадины. В сб.: «Геология и стратиграфия кайнозойских отложений Северо-Западной Пацифики». Владивосток, ДВО АН СССР, 70-95.

, , 2002. Новый нефтегазоносный район на северо-востоке России, Вестник Московского Университета», Серия 4, Геология, №4, 20-25.

, 2007. Геохимические предпосылки нефтегазоносности Анадырского бассейна. Диссертация на соискание ученой степени канд. геол.-мин. Наук, 1-150.

, , 2014. Нефтегазоносные бассейны Беринговоморского региона (итоги нефтегазопоисковых работ 2000-2009 гг.), Научный мир, 1-340.

, 1985. Геохимия органического вещества, нефтей и газов кайнозойских отложений Анадырского, Хатырского и Ямско-Тауйского осадочных бассейнов (в связи с оценкой условий нефтегазообразования). Диссертация на соискание ученой степени канд. геол.–мин. Наук, 1- 240.

Источник

Исследование бассейна Анадыря, присоединение Камчатки и открытие Курильских островов

Глава 6

Первая съемка бассейна р. Анадыря и Анадырского залива

реемником С. И. Дежнева на посту приказчика Анадырского острога с мая 1659 г. стал Курбат Афанасьевич Иванов.

Дежнев Семён Иванович

В середине июля К. Иванов достиг большого залива с обрывистыми берегами и назвал «Большой губой» (залив Креста наших карт). Хотя запасы продуктов кончились и пришлось довольствоваться «земляной губой», т. е. грибами и плодами шикши (или черной вороники, вечнозеленого низкого кустарника), мореходы продолжали путь вдоль берега бечевой, на веслах или под парусами. 10 августа они обнаружили небольшой залив (бухта Провидения), где встретили чукчей, у которых силой забрали много битых гусей. Чуть восточнее в большом становище удалось получить более полутора тонн оленины. После пятидневного отдыха К. Иванов с помощью проводника добрался до «новой корги» (Чукотского мыса), но моржей и моржовой кости там не оказалось. 25 августа с попутным ветром мореходы отправились назад. Налетевший вскоре шторм три дня трепал судно. В Анадырский острог К. Иванов вернулся 24 сентября с «пустыми руками», т. е. без добычи.

Перебравшись в Якутск в 1665 г., он в следующем году составил «Анадырский чертеж» — первую карту бассейна р. Анадыря и омывающего «Анадырскую землицу» Анадырского залива. Советский историко-географ А. В. Ефимов, первый опубликовавший рукописную копию чертежа в 1948 г., считал, что он составлен не позднее 1714 г; историк картографии С. Е. Фель датирует его создание до 1700 г. Не исключено, что эта карта и есть «Анадырский чертеж» К. Иванова. Автор чертежа хорошо знает всю систему Анадыря (площадь бассейна 191 тыс. км²): главная река нанесена от истока до устья (1150 км) с характерным коленом в среднем течении, с шестью правыми притоками, включая pp. Яблон, Еропол и Майн, и четырьмя левыми, в том числе р. Белой (вдоль ее левого берега показана меридиональная горная цепь — хребет Пекульней, длина 300 км). Кроме уже упоминавшихся залива Креста и бухты Провидения, на карте впервые показаны также две сообщающиеся губы, соответствующие заливу Онемен (куда впадает р. Анадырь) и Анадырскому лиману. Помимо северо-западного и северного берегов Анадырского залива, обследованных К. Ивановым в походе 1660 г. на протяжении около 1 тыс. км, на чертеже нанесена и часть азиатского побережья Берингова моря: отчетливо выявлены полуостров (Говена) и губа — в ней нетрудно узнать залив Корфа. Возможно, К. Иванов ходил вдоль этого побережья между 1661 и 1665 гг.

В море севернее Чукотки, очевидно по расспросам, показан остров — его положение и размеры свидетельствуют, что автор карты имел в виду о. Врангеля. К западу от него помещен огромный «необходимый» (непреодолимый) Шелагский Нос, т. е. мыс, который нельзя обойти, обрезанный рамкой.

Впервые, также по расспросам, изображен Анадырский Нос (Чукотский п-ов), а к востоку — два крупных населенных острова. Здесь, видимо, объединены сведения об о-вах Диомида и о. Св. Лаврентия. За проливом далее к востоку помещена «Большая земля», имеющая форму серповидного гористого полуострова, обрезанного на севере рамкой (север на карте находится внизу). Надпись не оставляет ни малейшего сомнения, что изображена часть Северной Америки: «а лес на ней сосняк и листвяк [лиственница], ельник и березняк. » — Чукотский п-ов, как известно, безлесен, а на Аляске растут деревья.

Присоединение Камчатки

о второй половине XVII в. русские, укрепившись в Нижнеколымске и Анадырском остроге, неоднократно совершали далекие походы в земли коряков, так как к этому времени землепроходцы располагали расспросными сведениями о южных реках и их промысловых богатствах. Весной 1657 г. с р. Колымы вверх по р. Омолону двинулся отряд Федора Алексеевича Чукичева. В верховьях р. Гижиги он заложил зимовье, из которого осенью и в начале зимы того же года совершил два похода к вершине Пенжинской губы. Казаки собрали сведения о неясашных коряках, захватили несколько аманатов и вернулись в зимовье.

От прибывших летом 1658 г. на Гижигу коряков-ходатаев (они просили об отсрочке платежа ясака) Ф. Чукичев узнал о якобы богатых залежах моржовой кости и дважды — в 1658 и 1659 гг.— направлял на разведку енисейского казака Ивана Ивановича Камчатого. По Б. П. Полевому, тот, вероятно, прошел западным берегом Камчатки до р. Лесной, впадающей в залив Шелихова у 59°30′ с. ш. и по р. Караге достиг Карагинского залива. Моржовой кости И. Камчатой не нашел, но в поисках неясашных иноземцев собрал сведения о крупной реке где-то на юге. Ф. Чукичев, получивший эти известия от вернувшегося в зимовье И. Камчатого, возвратился на Колыму и убедил начальство снова направить его на р. Гижигу. Во главе отряда из 12 человек, включая И. Камчатого, с Гижиги он перешел на Пенжину и — неизвестно каким путем — проследовал на юг, на реку, нареченную впоследствии Камчаткой.

В 60-х гг. XVII в. поход из Анадырского острога в верховья р. Камчатки (не выяснено, правда, каким маршрутом) совершил казачий десятник Иван Меркурьевич Рубец (Бакшеев), в 1663–1666 гг. занимавший (с перерывами) должность приказчика Анадырского острога. Очевидно, по его данным на общем чертеже Сибири, составленном в 1684 г., течение реки показано достаточно реалистично.

Морозко, Лука

В 1691 г. в Анадырском остроге якутский казак Лука Семенович Старицын, по прозвищу Морозко, собрал большую «ватажку» (57 человек) для торговли и соболиного промысла. «По нем вторый человек» был Иван Васильевич Голыгин. Они посетили «сидячих» коряков северо-западного, а может быть, даже северо-восточного побережья Камчатки и к весне 1692 г. вернулись в острог. В 1693–1694 гг. Л. Морозко и И. Голыгин с 20 казаками совершили новый камчатский поход, и «не дойдя до Камчатки-реки один день», построили зимовье — первое русское поселение на полуострове. С их слов, не позднее 1696 г. была составлена «скаска», в которой, между прочим, дается первое дошедшее до нас описание камчадалов (ительменов):

Походы Атласова на Камчатку

торичное открытие Камчатки совершил в самом конце XVII в. новый приказчик Анадырского острога якутский казак Владимир Владимирович Атласов. Он был послан в 1695 г. из Якутска в Анадырский острог с сотней казаков собирать ясак с местных коряков и юкагиров. Уже в следующем году он отправил на юг к приморским корякам небольшой отряд (16 человек) под командой Л. Морозко. Тот проник, однако, гораздо дальше на юго-запад, на п-ов Камчатка, и дошел до р. Тигиль, впадающей в Охотское море, где нашел первый камчадальский поселок. «Погромив» его, Л. Морозко вернулся на р. Анадырь.

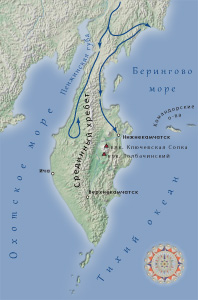

Походы В. Атласова на Камчатку: Маршруты Л. Морозко в 1696 г.

В начале 1697 г. в зимний поход против камчадалов выступил на оленях сам В. Атласов с отрядом в 125 человек, наполовину русских, наполовину юкагиров. Он прошел по восточному берегу Пенжинскои губы до 60° с. ш. и повернул на восток «через высокую гору» (южная часть Корякского нагорья), к устью одной из рек, впадающих в Олюторский залив Берингова моря, где обложил ясаком (олюторских) коряков. Группу людей под начальством Л. Морозно В. Атласов послал на юг вдоль Тихоокеанского берега Камчатки, сам вернулся к Охотскому морю и двинулся вдоль западного берега полуострова. Часть юкагиров из его отряда восстала. Более 30 русских, в том числе сам командир, были ранены, пятеро убиты. Тогда В. Атласов вызвал к себе людей Л. Морозко и с их помощью отбился от восставших.

Соединенный отряд пошел вверх по р. Тигиль до Срединного хребта, перевалил его и проник на р. Камчатку в районе Ключевской Сопки. По сообщению В. Атласова, камчадалы, с которыми он здесь впервые встретился, «одежду носят соболью, и лисью, и оленью, а пушат то платье собаками. А юрты у них зимние земляные, а летние на столбах вышиною от земли сажени по три, намощено досками и покрыто еловым корьем, а ходят в те юрты по лестницам. И юрты от юрт поблизку, а в одном месте юрт ста [сотни] по два и по три и по четыре. А питаются рыбою и зверем; а едят рыбу сырую, мерзлую. А в зиму рыбу запасают сырую: кладут в ямы и засыпают землею, и та рыба изноет. И тое рыбу вынимая, кладут в колоды, наливают водою, и разжегши каменья, кладут в те колоды и воду нагревают, и ту рыбу с той водой размешивают, и пьют. А от тое рыбы исходит смрадный дух. А ружья у них — луки усовые китовые, стрелы каменные и костяные, а железа у них не родится».

Жители рассказали В. Атласову, что с той же р. Камчатки к ним приходят другие камчадалы, убивают их и грабят, и предлагали вместе с русскими пойти на них и «смирить, чтобы они жили в совете». Люди В. Атласова и камчадалы сели в струги и поплыли вниз по р. Камчатке, долина которой была тогда густо населена: «А как плыли по Камчатке — по обе стороны реки иноземцев гораздо много, посады великие». Через три дня союзники подошли к острогам камчадалов, отказавшихся платить ясак; там стояло более 400 юрт. «И он-де Володимер с служилыми людьми их, камчадалов, громили и небольших людей побили и посады их выжгли».

Вниз по р. Камчатке к морю Атласов послал на разведку одного казака, и тот насчитал от устья р. Еловки до моря — на участке около 150 км — 160 острогов. Атласов говорит, что в каждом остроге живут 150–200 человек в одной или двух зимних юртах. (Зимой камчадалы жили в больших родовых землянках.) «Летние юрты около острогов на столбах — у всякого человека своя юрта». Долина нижней Камчатки во время похода была сравнительно густо населена: расстояние от одного великого «посада» до другого часто составляло меньше 1 км. В низовьях Камчатки жило, по самому скромному подсчету, около 25 тыс. человек.

Собрав сведения о низовьях р. Камчатки, Атласов повернул обратно. За перевалом через Срединный хребет он начал преследовать оленных коряков, которые угнали его оленей, и застиг их у самого Охотского моря. «И бились день и ночь, и. их коряков человек ста с полторы убили, и олени отбили, и тем питались. А иные коряки разбежались по лесам». Тогда Атласов снова повернул на юг и шел шесть недель вдоль западного берега Камчатки, собирая со встречных камчадалов ясак «ласкою и приветом». Еще дальше на юге русские встретили первых «курильских мужиков [айны] — шесть острогов, а людей в них многое число. ». Казаки взяли один острог «и курилов человек шестьдесят, которые были в остроге и противились — побили всех», но других не трогали: оказалось, что у айнов «никакого живота [имущества] нет и ясак взять нечего; а соболей и лисиц в их земле гораздо много, только они их не промышляют, потому что от них соболи и лисицы никуда нейдут», т. е. их некому продавать.

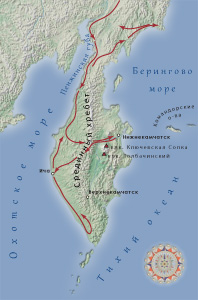

Походы В. Атласова на Камчатку в 1696–1699 гг.

Атласов находился всего в 100 км от южной оконечности Камчатки. Но, по словам камчадалов, дальше к югу «по рекам людей есть гораздо много», а у русских порох и свинец были на исходе. И отряд вернулся в Анадырский острог, а оттуда поздней весной 1700 г. — в Якутск. За пять лет (1695–1700) В. Атласов прошел больше 11 тыс. км.

В Верхнекамчатском острожке В. Атласов оставил 15 казаков во главе с Потапом Серюковым, человеком осторожным и не жадным, который мирно торговал с камчадалами и не собирал ясака. Он провел среди них три года, но после смены, на обратном пути в Анадырский острог, он и его люди были убиты восставшими коряками.

Сам В. Атласов из Якутска отправился с докладом в Москву. По пути, в Тобольске, свои материалы он показал С. У. Ремезову, составившему с его помощью один из детальных чертежей н-ова Камчатка. В Москве В. Атласов прожил с конца января по февраль 1701 г. и представил ряд «скасок», полностью или частично опубликованных несколько раз. Они содержали первые сведения о рельефе и климате Камчатки, о ее флоре и фауне, о морях, омывающих полуостров, и об их ледовом режиме. В «скасках» В. Атласов сообщил некоторые данные о Курильских о-вах, довольно обстоятельные известия о Японии и краткую информацию о «Большой Земле» (Северо-Западной Америке).

Он дал также детальную этнографическую характеристику населении Камчатки. «Человек малообразованный, он. обладал недюжинным умом и большой наблюдательностью, и показания его. [«скаски»] . заключают массу ценнейших этнографических и географических данных. Ни один из сибирских землепроходцев XVII и начала XVIII веков. не дает таких содержательных отчетов» (Л. Берг).

В Москве В. Атласова назначили казачьим головой и снова послали на Камчатку. По дороге, на Ангаре, он захватил товары умершего русского купца. Если не знать всех обстоятельств, к этому случаю можно было бы применить слово «грабеж». Однако в действительности В. Атласов забрал товаров, составив их опись, только на 100 руб. — ровно на ту сумму, которая была предоставлена ему руководством Сибирского приказа в награду за поход на Камчатку. Наследники подали жалобу, и «камчатского Ермака», как назвал его А. С. Пушкин, после допроса под присмотром пристава направили на р. Лену для возвращения товаров, распроданных им с выгодой для себя. Через несколько лет, после благополучного завершения следствия, В. Атласову оставили тот же ранг казачьего головы.

В те времена еще несколько групп казаков и «охочих людей» проникли на Камчатку, построили там Большерецкий и Нижнекамчатский остроги, грабили и убивали камчадалов. В 1706 г. приказчик Василий Колесов послал в «Курильскую землю», т. е. южную часть Камчатки, Михаила Наседкина с 50 казаками для усмирения «немирных иноземцев». Тот двинулся на юг на собаках, но не дошел до «Носа земли», т. е. до мыса Лопатка, а послал туда разведчиков. Они сообщили, что на мысу, «за переливами» (проливами), видна в море земля, «а проведывать-де той земли не на чем, судов морских и судовых припасов нет, и взять негде».

Когда сведения о камчатских бесчинствах достигли Москвы, В. Атласова послали приказчиком на Камчатку: наводить там порядок и «прежние вины заслуживать». Ему предоставлялась полная власть над казаками. Под угрозой смертной казни ему велено действовать «против иноземцев лаской и приветом» и обид никому не чинить. Но В. Атласов не добрался еще и до Анадырского острога, как на него посыпались доносы: казаки жаловались на его самовластие и жестокость.

На Камчатку он прибыл в июле 1707 г. А в декабре казаки, привыкшие к вольной жизни, взбунтовались, отрешили его от власти, выбрали нового начальника и, чтобы оправдаться, послали в Якутск новые челобитные с жалобами на обиды со стороны Атласова и преступления, якобы совершенные им. Бунтовщики посадили Атласова в «казенку» (тюрьму), а имущество его отобрали в казну. Атласов бежал из тюрьмы и явился в Нижнекамчатск. Он потребовал от местного приказчика сдачи ему начальства над острогом; тот отказался, но оставил Атласова на воле.

Между тем якутский воевода, сообщив в Москву о дорожных жалобах на Атласова, направил в 1709 г. на Камчатку приказчиком Петра Чирикова с отрядом в 50 человек. В пути П. Чириков потерял в стычках с коряками 13 казаков и военные припасы. Прибыв на Камчатку, он послал на р. Большую 40 казаков для усмирения южных камчадалов. Но те большими силами напали на русских; восемь человек было убито, остальные почти все ранены. Целый месяц они сидели в осаде и с трудом спаслись бегством. Сам П. Чириков с 50 казаками усмирил восточных камчадалов и снова наложил на них ясак. К осени 1710 г. из Якутска прибыл на смену П. Чирикова Осип Миронович Липин с отрядом в 40 человек.

В январе 1711 г. оба возвращались в Верхнекамчатск. По дороге взбунтовавшиеся казаки убили Липина. П. Чирикову они дали время покаяться, а сами бросились в Нижнекамчатск, чтобы убить Атласова. «Не доехав за полверсты, отправили они трех казаков к нему с письмом, предписав им убить его, когда станет он его читать. Но они застали его спящим и зарезали. Так погиб камчатский Ермак. Бунтовщики вступили в острог. расхитили пожитки убитых приказчиков. выбрали атаманом Анциферова, Козыревского есаулом, с Тигиля привезли пожитки Атласова. расхитили съестные припасы, паруса и снасти, заготовленные для морского пути от Миронова [Липина] и уехали в Верхний острог, а Чирикова бросили скованного в пролуб [прорубь], марта 20-го 1711 года» (А. С. Пушкин). По Б. П. Полевому, казаки явились к В. Атласову ночью; он наклонился к свече, чтобы прочитать принесенную ими фальшивую грамоту, и получил удар ножом в спину.

Козыревский и открытие северных Курильских островов

Даниил Яковлевич Анциферов и Иван Петрович Козыревский, имевшие лишь косвенное отношение к убийству В. Атласова (сохранилось, в частности, свидетельство его сына Ивана), завершили дело В. Атласова, дойдя в августе 1711 г. до южной оконечности Камчатки. А от «носа» через «переливы» они переправились на небольших судах и камчадальских байдарах на самый северный из Курильских о-вов — Шумшу. Там, как и на юге Камчатки, жило смешанное население — потомки камчадалов и «мохнатых людей», т. е. айнов. Русские называли этих метисов ближними курилами, в отличие от дальних курилов или «мохнатых», чистокровных айнов. Д. Анциферов и И. Козыревский утверждали, будто «курильские мужики», известные своим миролюбием, вступили с ними в бой, будто «они к бою ратному досужи и из всех иноземцев бойчивее, которые живут от Анадырского [Анадыря] до Камчатского Носу». Так первооткрыватели Курильских о-вов оправдывали убийство нескольких десятков курильцев.

Собрать ясак на Шумшу не удалось: «На том их острову,—доносили завоеватели, — соболей и лисиц не живет, и бобрового промыслу и привалу не бывает, и промышляют они нерпу. А одежду на себе имеют от нерпичьих кож и от птичьего пера».

Анциферов и Козыревский приписывали себе также посещение второго к югу Курильского острова — Парамушир (они представили карту Шумшу и Парамушира), но ясака и там не собрали, так как местные жители будто бы заявляли, что соболей и лисиц не промышляют, а «бобры испроданы иной земли иноземцам» (японцам). Но третий участник бунта против Атласова, Григорий Переломов, также ходивший в поход на Курильские о-ва, позднее под пыткой сознался, что они дали ложное показание, на «другом морском острову» не побывали, «написали в челобитной и в чертеже своем ложно».

Тогда же на Камчатку прибыл новый приказчик, Василий Севастьянов, Анциферов сам приехал к нему в Нижнекамчатск с ясачной казной, собранной на р. Большой. В. Севастьянов не решился отдать его под суд, а отправил назад в Большерецк сборщиком ясака. В феврале 1712 г. Д. Анциферов был переправлен на восток, на р. Авачу. «Узнав о его скором прибытии. устроили они [камчадалы] пространный балаган с тайными тройными подъемными дверями. Они приняли его с честью, лаской и обещаниями; дали ему несколько аманатов из лучших своих людей и отвели ему балаган. На другую ночь они сожгли его. Перед зажжением балагана они приподняли двери и звали своих аманатов, дабы те поскорее побросались вон. Несчастные отвечали, что они скованы и не могут трогаться, но приказывали своим товарищам жечь балаган и их не считать, только бы сгорели казаки» (А. С. Пушкин). По сообщению же И. Козыревского, Д. Анциферов был убит в походе на р. Авачу.

Подавил казачий бунт В. Колесов, вторично назначенный на Камчатку. Одних участников тройного убийства он казнил, других приказал бить кнутом; Козыревского же помиловал «за его службы», т. е. заслуги: В. Колесов пощадил его так же и потому, что надеялся получить от него новую карту «переливов» и островов за «носовой землицей». В 1712 г. Козыревский составил чертеж «Камчадальской земли» и Курильских о-вов — это была первая карта архипелага — чертеж 1711 г. не сохранился. Летом 1713 г. И. Козыревский отправился из Большерецка на судах с отрядом из 55 русских и 11 камчадалов с пушками и огнестрельным оружием «для проведывания от Камчатского Носу за переливами морских островов и Апонского государства». Лоцманом (вожем) в этой экспедиции шел пленный японец. На этот раз Козыревский действительно посетил о. Парамушир. Там, но его словам, русские выдержали бой с курилами, которые были «зело жестоки», одеты в «кулики» (панцири), вооружены саблями, копьями, луками со стрелами. Произошел ли бой — неизвестно, но добычу казаки взяли. Какую-то долю ее Козыревский представил В. Колесову, но, вероятно, утаил большую часть: выяснено, что позднее камчатский приказчик «вымучил» у него много ценных вещей. От Козыревского он получил также корабельный журнал и описание всех Курильских о-вов, составленное но расспросным сведениям, — первые достоверные материалы о географическом положении гряды.

В 1717 г. И. Козыревский постригся в монахи и принял имя Игнатия. Возможно, что он занимался «просвещением» (обращением в православие) камчадалов, так как до 1720 г. жил на Камчатке. За «возмутительные речи»

Беринг, Витус Йохансен

В 1730 г. И. Козыревский появился в Москве: по его челобитной Сенат выделил 500 руб. на христианизацию камчадалов; инициатор, возведенный в сан иеромонаха, начал подготовку к отъезду. В официальной петербургской газете появилась статья, восхваляющая его действия на Камчатке и его открытия. Вероятно, он сам позаботился о ее напечатании. Но нашлись люди, вспомнившие о нем, как об участнике бунта против Атласова. До прибытия документов из Сибири его заключили в тюрьму, где он и умер 2 декабря 1734 г.

Организация судоходства на Охотском море и открытие центральной группы Курильских островов

осле присоединения Камчатки к России возник вопрос об организации морского сообщения между полуостровом и Охотском. Для этого 23 мая 1714 г. в Охотск прибыла экспедиция Кузьмы Соколова. Под его командой находилось 27 человек — казаки, матросы и рабочие во главе с корабельным мастером Яковом Невейцыным, который руководил постройкой лодии поморского типа, судна «удобного и крепкого», длиной 17 м и шириной 6 м. В июне 1716 г. после первой неудачной попытки кормчий Никифор Моисеевич Треска повел лодию вдоль берега до устья Тигиля и обследовал западное побережье Камчатки от 58 до 55° с. ш. Здесь люди К. Соколова перезимовали, а в мае 1717 г. лодия перешла в открытое море до Тауйской губы, а оттуда вдоль берега до Охотска, куда прибыла 8 июля.

После экспедиции К. Соколова плавания между Охотском и Камчаткой стали обычным делом. Лодия же стала своеобразной школой охотского мореходства: в 1719 г. Н. Треска совершил на ней первое плавание через Охотское море к Курильским о-вам, посетив о. Уруп, из команды ее вышли опытные моряки, участники ряда позднейших экспедиций, исследователи Охотского и Берингова морей, ходившие на север до Берингова пролива и на юг до Японии.

Источник