- Всего

- Открытым способом

- Бассейн, месторождение

- Печорский

- Табл. 3. — Состояние шахтного

- фонда

- Угольная промышленность СССР

- Содержание

- Угольная промышленность в годы индустриализации (1922—1940 гг.) [ править ]

- Угольная промышленность в годы Великой Отечественной войны и послевоенного восстановления народного хозяйства (1941—1950 гг.) [ править ]

- «Золотой век» угольной промышленности (1951—1988 гг.) [ править ]

- Угольная промышленность накануне развала Союза (1989—1991 гг.) [ править ]

- Заключение [ править ]

Всего

Открытым способом

В результате Гражданской войны 1918—20 добыча угля в стране сократилась до 8,7 млн. т (1920). Коммунистическая партия и Советское правительство уделяли исключительное внимание развитию добычи угля. Планом ГОЭЛРО (1920) предусматривалось за 10—15 лет увеличить добычу угля до 62,5 млн. т. В 1929 добыча каменного угля превысила уровень 1913, а к концу 1-й пятилетки (1932) годовая добыча угля достигла 64,4 млн. т. В этот период в Кузнецком, Подмосковном и Карагандинском угольных бассейнах, на месторождениях Восточной Сибири, Дальнего Востока и Средней Азии было построено 138 новых шахт общей мощностью 53 млн. т угля в год. Произошли крупные сдвиги в механизации процессов угледобычи. К концу пятилетки была создана база отечественного угольного машиностроения: Горловский завод им. С. М. Кирова, завод «Пневматика» в Ленинграде, Конотопский и Томский заводы, завод «Свет шахтёра» в Харькове и др. В СССР был изобретён (1932) первый в мире горный комбайн. В годы 2-й пятилетки (1933—37) добыча угля удвоилась и составила 128 млн. т в год; было построено 146 новых шахт. Внедрение передовой техники требовало новой организации труда, пересмотра устаревших норм, резкого повышения производительности труда. В 1932 по инициативе забойщика Н. А. Изотова развернулось соревнование за обучение новых кадров рабочих и передачу им передового опыта. Забойщик шахты «Центральная-Ирмино» А. Г. Стаханов в ночь с 30 на 31 августа 1935 нарубил отбойным молотком за смену 102 т угля, перевыполнив норму в 14 раз. Этот рекорд положил начало массовому стахановскому движению.

В 3-й пятилетке (1938—42) стояла задача увеличить добычу угля на 90% и к 1942 довести её до 242 млн. т. Этому помешало нападение фашистской Германии на СССР. В конце 1941 гитлеровцы оккупировали Донецкий и Подмосковный угольные бассейны, почти все угольные предприятия были разрушены. В годы Великой Отечественной войны 1941—45 интенсивно разрабатывались угли в Кузнецком и Карагандинском бассейнах и в районах Урала, было начато освоение Печорского бассейна.

Ещё в ходе войны была восстановлена У. п. Подмосковного бассейна, а в конце 40 — начале 50-х гг. — Донбасса. В 1955 добыто почти 400 млн. т угля.

В 1975 в СССР добыто: каменных углей — 537,6 млн. т, в том числе для коксования — 181 млн. т, антрацитов — 83,9 млн. т. Наибольшее количество угля (свыше 30%) даёт Донбасс (табл. 2). Увеличивается добыча угля в восточных районах страны, где обще-геологические запасы угля только в Восточной Сибири (Канско-Ачинский, Тунгусский, Южно-Якутский, Ленский и Минусинский бассейны) составляют 80% запасов в СССР.

Табл. 2. — Размещение балансо-

вых запасов и добыча угля

Бассейн, месторождение

Разведан-

ные запа-

сы (на

Печорский

Бассейны и месторож-

дения Сибири, Казах-

стана, Ср. Азии и

В У. п. внедряется комплексная механизация и автоматизация производственных процессов. По объёмам добычи угля с помощью механизированных комплексов угольных (рис. 1) и масштабам их применения СССР занимает первое место в мире. Количество забоев, оснащенных такой техникой, достигает 1000 (1975). Среднегодовые темпы роста производительности труда рабочего по добыче угля в 9-й пятилетке по сравнению с 8-й увеличились в два раза. Повысилась концентрация производства, увеличилась нагрузка на забой. В 1970 из каждого очистного забоя добывалось в среднем 331 т, в 1975—454 т. Общее количество очистных забоев сократилось с 4101 до 3115; свыше половины из них оборудовано прогрессивной узкозахватной техникой (угольные комбайны и струговые установки, гидравлическая крепь и конвейеры), а также механизированными комплексами. Добыча угля в шахтах приобрела поточный характер. Удельный вес добычи угля прогрессивными способами (механизированными комплексами, гидродобыча, открытая разработка) составил 60,7% (1975). Многие шахты оборудованы постоянно действующей системой газовой защиты. Основным способом разработки угольных месторождений к середине 70-х гг. оставался подземный. (См. Подземная разработка, раздел Разработка угольных месторождений.)

Опережающими темпами развивается добыча угля открытым способом. На открытых разработках применяется мощная высокопроизводительная вскрышная, добычная и транспортная техника. В 1975 на угольных разрезах насчитывалось свыше 1500 различных экскаваторов, включая шагающие драглайны с ёмкостью ковша до 100 м 3 , роторные агрегаты производительностью 3000—5000 м 3 /ч (рис. 2). Большинство локомотивов — мощные электровозы и тяговые агрегаты с автономным питанием. В автотранспортных хозяйствах разрезов насчитывалось свыше 40 тыс. грузовых и специальных машин. В 1975 среднемесячная производительность труда рабочего по добыче угля на открытых разработках составила 417 т, а на разрезах «Софроновский» и «Азейский» (Иркутская область) и «Богатырь» в Экибастузском бассейне превысила 1000 т (33 т/сут).

Строительство новых крупных шахт и разрезов, реконструкция действующих предприятий обеспечили увеличение нагрузки на одну шахту и разрез (табл. 3).

Табл. 3. — Состояние шахтного

фонда

Среднего-

довая до-

быча на

действо-

вавших разрезов

Среднего-

довая до-

быча на

1960 1965 1970 1975

В 9-й пятилетке (1971—75) введены крупнейшие шахты «Распадская» (Кузбасс) мощностью 6,0 млн. т в год (конечная — 7,5 млн. т), «Воргашорская» (Печорский бассейн) мощностью 4,5 млн. т, разрез «Богатырь» — 30 млн. т в год при проектной мощности 50 млн. т в год.

В СССР средняя глубина разработки подземным способом 410 м, a 86 шахт работают на глубине свыше 700 м; ими добывается около 15% подземной добычи. Особенно большое число глубоких шахт в Донецком бассейне — 79 шахт с глубиной свыше 700 м (из них 5 шахт на глубине свыше 1000 м).

Около 36% всех добываемых углей в СССР идёт для получения электроэнергии, 20% — в коксохимическую промышленность, 14% — на коммунально-бытовые нужды, 30% используют прочие потребители (сельское хозяйство, производство стройматериалов и т.д.).

Основные направления развития У. п. в СССР предусматривают увеличение объёмов и темпов добычи угля на базе совершенствования техники и технологии, улучшение качества добываемого угля, повышение эффективности работы отрасли, реконструкцию и модернизацию предприятий, расширение добычи угля открытым способом в восточных районах страны. Развивается ускоренными темпами Южно-Якутский угольный бассейн, создаётся Канско-Ачинский топливно-энергетический комплекс. Расширяется производство механизированных добычных комплексов, проходческих комбайнов, погрузочных машин и др. оборудования, внедряются средства обеспечения безопасности труда.

Разведанные мировые запасы угля на начало 1975 оценивались в 1075 млрд. т (категории А+В+С1); из них в социалистических странах 410 млрд. т, или 38%. Достоверные запасы СССР составляют 277 млрд. т (26% всех мировых запасов), др. социалистических стран 134 млрд. т, в том числе (млрд. т): КНР — 70; Югославии — 18; Польши — 15,5; ГДР — 7,5; Чехословакии — 6,6; Венгрии — 3,5; Монголии — 1,7; Болгарии — 4,5; Румынии — 4,1. Доля социалистических стран в мировой добыче угля превысила 50% (1975).

Из общего количества запасов капиталистических и развивающихся стран на долю каменных углей приходится 522 млрд. т, бурых — 142 млрд. т. Сосредоточены запасы углей (млрд. т) главным образом в США (215), ФРГ (132), Великобритании (127), Австралии (50,4), Индии (25,2), Канаде (54,5), ЮАР (25,4), Японии (6,0) и Франции (2,1). При общем росте мировой добычи угля, уровень которой около 3 млрд. т в год (табл. 4), в странах Западной Европы наблюдается тенденция к снижению объёмов добычи угля. Удельный вес стран ЕЭС в мировой добыче за последние 15 лет упал с 20,5 до 14,2%. Увеличили объёмы добычи такие крупные угледобывающие страны, как США, Австралия, Канада, Индия и ЮАР. Прирост угледобычи в мире идёт главным образом за счёт развития открытого способа, удельный вес которого в общем объёме превышает 40%.

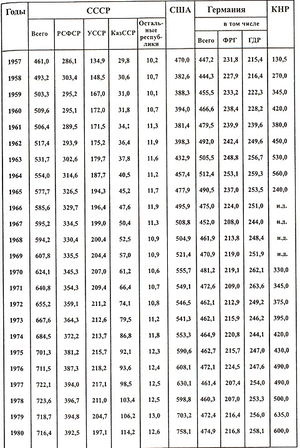

Табл. 4. — Добыча угля в основ-

ных угледобывающих странах

Источник

Угольная промышленность СССР

Официальной датой создания СССР считается 30 декабря 1922 года. Этому событию предшествовали тяжкие испытания, которым подверглась Советская Россия после Первой мировой войны, революций и Гражданской войны.

Социально-экономическими последствиями этих событий были разрушенная, особенно в европейской части страны, промышленность, сокращение поставок сырья, снижение численности рабочих, высокий уровень безработицы и др. Лишь только после подписания договора между РСФСР и Германией в апреле 1922 г. (г. Рапалло в Италии) и восстановления дипломатических отношений между бывшими врагами, начался период признания Советской России другими государствами. У страны появилась возможность приступить к новому государственному строительству.

Весной 1921 г. была окончательно разработана и принята новая экономическая политика (НЭП), сменившая политику «военного коммунизма». Сущность новой экономической политики составлял возврат к рыночным методам хозяйствования, только под жестким и тотальным государственным контролем. В статье «О продовольственном налоге» главный идеолог Советской России В. И. Ленин призывал идти на выучку к капиталистам, широко использовать аренду, кооперацию, концессии, развивать внешнюю торговлю.

В 1922 г., в год образования СССР, в стране было добыто 11,3 млн т угля, что не обеспечивало минимальные потребности для восстановления народного хозяйства. С 1921 г. начал осуществляться план ГОЭЛРО, которым предусматривалось до 1930 г. восстановить и реконструировать разрушенные угольные шахты, построить более 50 новых шахт и довести в 1935 г. добычу угля до 62,3 млн тонн.

Начальный период создания СССР характеризовался интенсивностью трудовых конфликтов в горнозаводской промышленности. Так, например, в 1923 г. наибольшее количество стачек и стачечников пришлось на горнорабочих (155 стачек и 77189 горнорабочих). Преобладающая часть всех забастовок возникала на почве недовольства заработной платой (почти 80 % всех стачек и 96 % всех стачечников). Более конкретно выделялись два мотива: задержка выплаты зарплаты (66 % от общего числа стачечников) и размер заработков (22 %). Роль этих мотивов со временем изменилась. В 1926 г. с задержками заработной платы было связано только 15,6 % забастовок, а 64 % — по причине недовольства нормами и расценками.

Содержание

Угольная промышленность в годы индустриализации (1922—1940 гг.) [ править ]

Развитие угольной промышленности 20-х — 30-х годов происходило в жестких условиях командно-административной системы, императив которой в экономике заключался в росте объемов производства любой ценой. Достижение плановых заданий подстегивалось поиском «вредителей», массовыми репрессиями руководящих работников и инженерно-технического персонала, широким использованием принудительного труда, другими тоталитарными методами командно-административной системы.

Угольная промышленность в годы Великой Отечественной войны и послевоенного восстановления народного хозяйства (1941—1950 гг.) [ править ]

«Золотой век» угольной промышленности (1951—1988 гг.) [ править ]

Начало 50-х годов XX в. было для СССР временем экстремального экономического развития. После огромных человеческих и материальных потерь экономика работала на пределе своих возможностей, всё ещё сохраняя мобилизационный характер. Как и в годы первых советских пятилеток основной упор делался на развитие тяжёлых отраслей промышленности — топливно-энергетического комплекса, металлургии, тяжелого машиностроения и т.п. Миллионы людей организованно направлялись на восстановление и строительство электростанций, металлургических заводов, шахт и рудников. В системе ГУЛАГа трудились примерно 8-9 млн. советских заключенных и около 2 млн. немецких и японских военнопленных.

Для угольной промышленности в ее развитии начался, условно говоря, «золотой век», который продолжался более трех десятилетий. Этот период сопровождался непрерывным ростом объемов угледобычи, наращиванием производственных мощностей предприятий, повышением технического уровня процессов угледобычи, совершенствованием способов разработки месторождений, внедрением рациональных систем организации труда и производства. Достаточно сказать, что в 1958 г. СССР вышел на первое место по объемным показателям добычи угля и 22 года удерживал преимущество в мире. Вместе с тем, обогнать США по объемам в тоннах условного топлива нам так и не удалось. Во-первых, в США добывался уголь более качественный по теплотворной способности, во-вторых, значительно более высокой была доля механического обогащения. Так, в 1960 г. доля угля, обогащенного механическим способом в общем объеме товарной угледобычи в СССР, США и Англии составляла соответственно 15,4, 38,5 и 49%.

Количество занятых в угольной промышленности составляло в 1950 г. свыше 1,5 млн. чел. и все более увеличивалось. Престиж шахтерской профессии был очень высоким — угольщики по уровню зара-ботной платы вышли на первое место по отраслям промышленности, они были любимцами власти.

В 60-е годы XX в. СССР занимал ведущие позиции в мире по угледобыче. Добыча угля в 1965 г. в СССР составила 577,7 млн т (из них в РСФСР — 326 млн т), в США — 478 млн.т., в Китае — 240 млн.т., в Германии — 237 млн.тонн. Прирост добычи за пятнадцать лет (1951—1965 гг.), составивший почти 300 млн т, происходил в условиях увеличения численности промышленно-производственного персонала.

В начале 70-х годов XX в. рост угледобычи стал экстенсивным за счёт физического наращивания количества малопроизводительных шахт; угольная отрасль превратилась в планово-убыточную отрасль промышленности. В конце 70-х годов были исчерпаны почти все, возможные в условиях плановой экономики, резервы повышения эффективности работы угольной промышленности. Последним из таких резервов было создание на базе уникальных месторождений угля региональных топливно-энергетических комплексов (КАТЭК, Южно-Якутский, Экибастузский и др.) с преобладающей долей добычи угля открытым способом.

С 1978 г. началось систематическое сокращение среднесуточной нагрузки на забой в целом по отрасли. Происходило сокращение значений и других показателей работы отрасли.

В 70-80-х годах для СССР большое экономическое и геополитическое значение приобрели нефть и газ, которые стали основным источником валютных поступлений в страну. Так называемая «газовая пауза» оказала негативное влияние на будущее угольной промышленности.

Выстроенная в 60-70-е годы топливная «парадигма» жива в значительной мере и по сей день. «Газовая пауза» сыграла с Россией злую шутку. Именно замещение ископаемого угля природным газом явилось одной из причин технологического отставания России от экономически развитых государств. Резкий переход в энергетике на «бесплатное» и, как некогда казалось, нескончаемое «газомазутное топливо», которое потекло рекой после колоссальных капитальных вложений в освоение нефтегазовых комплексов (Самотлор — 1965 г., Тюмень — 1975 г. и др.) обусловил игнорирование многих, происходящих в мировой науке и практике, процессов в энергосбережении. Несмотря на все издержки плановой экономики СССР до конца 70-х годов в технологическом отношении Россия была на уровне передовых государств, а по некоторым направлениям фундаментальной науки и высоких технологий опережала их.

В последующие годы функционирования плановой экономики уголь уже не играл ведущей роли в топливно-энергетическом балансе, но оставалась огромная ресурсоемкая и дотируемая угольная промышленность. Шахтерский «блеск» величия потускнел. Спад промышленного производства в СССР, вызвавший сокращение потребности в ископаемом угле, а также негативные процессы и явления, происходившие в угольной промышленности, привели к первой шахтерской забастовке в 1989 году.

Угольная промышленность накануне развала Союза (1989—1991 гг.) [ править ]

Заключение [ править ]

За годы существования Советского Союза (1922—1991 гг.) было добыто 27,5 млрд тонн ископаемого угля (почти 12 % суммарного объёма мировой добычи в XX веке). Фактически угольная промышленность была создана в современном ее виде в период СССР, когда после изнурительной Первой мировой войны, хаоса Гражданской войны и полного экономического развала сумела достаточно быстро восстановиться и создать предпосылки для длительного устойчивого развития за счет ускоренного развития восточных угольных бассейнов и регионов.

Источник