Развитие арктических портов России

АО «ЦНИИМФ» проведен анализ состояния портов и портового хозяйства на трассе Северного морского пути (СМП) за период с начала 90-х годов XX века до настоящего времени. Сформулированы задачи развития арктических портов и перегрузочных комплексов СМП на перспективу. В целях реализации «Транспортной стратегии России до 2030 г.» предлагается создать в северных регионах РФ, тяготеющих к трассе СМП, транспортно-логистические узлы.

О.М. Кудрявцев, к.в.н., специалист АО «ЦНИИМФ»;

Г.В. Лебедев, специалист АО «ЦНИИМФ»

С начала 90-х годов XX века портовый сектор России, как и другие отрасли экономики, оказался в глубоком системном кризисе. После перераспределения государственной собственности в ведении Министерства морского флота Российской Федерации осталась примерно половина производственных мощностей морской отрасли. Резкое сокращение производства, разрыв взаимных связей между регионами России и со многими внешнеторговыми партнерами привели к сильному спаду в морском портовом секторе страны. Грузооборот портов РФ в первой половине 90-х годов упал почти на 40%.

Правительством РФ была принята федеральная программа возрождения морской отрасли, рассчитанная на период 1993-2000 годов. Возникшие трудности с ее реальным выполнением привели к сокращению работ по программе почти вдвое. Из-за слабого государственного финансирования и откорректированный вариант был реализован лишь отчасти. В сфере портового хозяйства он был выполнен всего на 29%, причем только за счет реконструкции старых мощностей, а не нового строительства.

Основные портовые сооружения РФ были построены до 70-80-х годов прошлого века, и с того времени большинство из них капитально не ремонтировалось, строительство новых мощностей в портах практически не производилось.

Портовое хозяйство вдоль СМП (рис. 1) с годами также постепенно подверглось значительному физическому и моральному износу. Во всех северных портах и поселках, расположенных на побережье, весьма проблематичным стало инженерное обеспечение теплом, электроэнергией и пресной водой.

Рис. 1. Транспортный коридор «Северный морской путь»

Экономические реформы, проводимые в России в 90-е годы, отрицательно повлияли на эксплуатационную деятельность СМП. Регионы, тяготеющие к нему, в связи с ограничением государственной поддержки были вынуждены постепенно снижать и даже прекращать производственную деятельность. В результате объемы перевозок грузов по СМП существенно сократились. К 2004 году завоз грузов в Арктику морскими судами сократился в 6 раз, вывоз грузов – в 4 раза. Сквозное плавание судов по трассам СМП фактически прекратилось: за пять лет, с 1998 по 2003 год, в период навигации по СМП на Дальний Восток прошло только одно судно.

Это в полной мере коснулось и инфраструктуры арктических портов. Работа большинства из них оказалась убыточной, и в ряде портов и портовых пунктов портовая деятельность фактически прекратилась.

Арктические порты являются самым проблемным элементом инфраструктуры Арктической морской транспортной системы (АМТС), призванной обеспечивать развитие Арктической зоны РФ, в которой сосредоточены значительные запасы энергетических ресурсов, металлов, минеральных удобрений и леса.

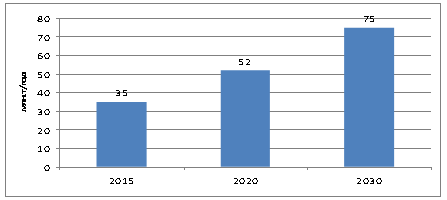

Возросшее значение арктических портов отражено в «Транспортной стратегии России до 2030 года», предусматривающей резкое увеличение мощностей портов. В соответствии с планами освоения северных материковых и шельфовых нефтегазовых месторождений арктические порты и специализированные терминалы к 2020 году должны переваливать до 80 млн тонн, а к 2030 году – 110 млн тонн грузов 1 (см. таблицу 1. Грузооборот портов за 2010-2013 гг.).

Табл. 1. Грузооборот портов за 2010-2013 гг.

Источник

Крупные порты арктического бассейна

Порты Арктического (Северного) бассейна до начала 90-х гг. ХХ в. представляли собой звенья одной транспортной сети – Северного морского пути, которые работали слаженно между собой, и было продумано государственное обеспечение их всем необходимым для работы, поскольку Северному морскому пути придавалось тогда очень большое стратегическое значение.

После распада СССР порты Северного морского пути стали резко приходить в упадок. Причин этому было несколько.

Основная из них заключалась в том, что этому транспортному направлению стали уделять значительно меньше внимания, поскольку обслуживание государством портовой инфраструктуры арктического побережья обходилось очень не дешево, и «объемы государственного финансирования с переходом на рыночные рельсы существенно снизились» [5].

Большинство регионов, на территориях которых располагаются порты Северного бассейна, при этом являлись и являются также и сегодня, дотационными, и они, в связи с ограничением финансовой поддержки со стороны государства, были вынуждены снижать и даже прекращать деятельность портов Северного морского пути.

Это, в свою очередь, привело к существенному снижению объемов перевозок по этому некогда стратегическому транспортному направлению, а сквозная перевозка грузов по нему совсем прекратилась.

В результате во всех северных портах и прибрежных населенных пунктах возник резкий отток населения, поскольку проблемой стало даже банальное обеспечение населения нормальными бытовыми условиями (теплом, электроэнергией, водой).

Многие порты перестали работать на полную мощность и даже на половину своей производственной мощности, а портовые хозяйства стали убыточными, а в последствие, по сути, депрессивными. На плаву удержались только в основном порты западной части Арктического бассейна, такие как Мурманск (за счет своего географического положения во многом), Архангельск, Дудинка (портовая инфраструктура в силу особенностей развития транспортной инфраструктуры региона активно использовалась и используется компанией «Норильский никель»).

«Основное и наиболее важное преимущество морских перевозок состоит в том, что они обеспечивают доставку грузов больших объемов, более того, возможны поставки комбинированных грузов» [3].

В настоящее время развитию морских портов Арктического побережья придается очень большое значение, и это отражено в «Стратегии развития морской портовой инфраструктуры России до 2030 г.» [9].

Эти порты должны стать основными элементами инфраструктуры Арктической морской транспортной системы, призванной обеспечить развитие Арктической зоны РФ, где сосредоточены значительные запасы энергоресурсов, металлов, минералов и леса.

Данный аспект становится особенно актуальным в свете все более частых заявлений о притязаниях на недра Арктических территорий все большего количества стран, и их стремлении к «переделу» Арктики.

«Транспортной стратегией развития России до 2030 г.» [10] предусматривается значительное увеличение мощностей северных портов, которое связывается, прежде всего, с реализацией планов по освоению шельфовых месторождений полезных ископаемых, в первую очередь, нефти и газа.

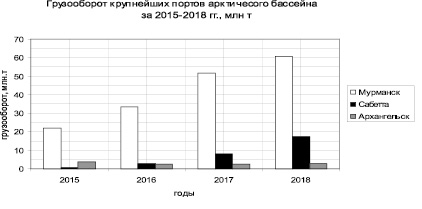

Динамика грузооборота 10 крупнейших портов Арктического бассейна в 2015–2017 гг., млн т

Наименование морского порта

Грузооборот, млн т

Темпы прироста грузооборота, %

Помимо же имеющихся портовых хозяйств создаются новые, в частности, ярким примером тому является порт Сабетта, который начал работать в 2015 г., он же сегодня (всего за 4 года!) вошел в десятку крупнейший портов Арктического бассейна России.

В табл. 1 приведены данные по динамике грузооборота 10 крупнейших портов Арктического бассейна за 2015–2017 гг. Из анализа приведенных данных видно, что грузооборот 3-х крупнейших западных Арктических портов (Мурманск, Варандей, Сабетта) растет, а вот грузооборот портов восточной Арктики остается небольшим.

При этом около 70 % всего грузооборота этих портов приходится всего на Мурманск (табл. 2).

Значительный рост доли грузооборота (за три года почти на 9 %) приходится на порт Сабетта, при этом существенное снижение доли грузооборота, за счет пересмотра маршрута судов, главным образом, после начала функционирования Сабетты, произошло в порту Архангельск (почти втрое) [8].

По остальным портам динамика небольшая и, в основном, отрицательная. При этом в таких портах как Архангельск, Кандалакша и Нарьян-Мар такой динамике способствовало создание и развитие нового порта.

В табл. 3 рассмотрена динамика грузооборота трех крупнейших портов Северного бассейна с 2015 по 2018 гг. включительно. Грузооборот порта Мурманск за 4 года вырос практически втрое, порта Сабетты более чем в 17 раз (рисунок).

В номенклатуре грузов при этом преобладают наливные грузы (табл. 4, 5), и их доля неуклонно растет (с 46,63 до 67,16 % – практически на треть). При этом крупнейшим портом по объемам обработки грузов остается Мурманск.

Динамика структуры грузооборота 10 крупнейших портов Арктического бассейна в 2015–2017 гг., %

Наименование морского порта

Динамика грузооборота 3 крупнейших портов Арктического бассейна в 2015–2018 гг., млн т

Наименование морского порта

Грузооборот, млн т

Темпы прироста грузооборота, %

Динамика грузооборота крупнейших портов Арктического бассейна за 2015–2018 гг.

Динамика грузооборота портов арктического бассейна в 2016–2018 гг. по номенклатуре грузов, млн т

Объем грузооборота, млн т

Абс. изменен., млн т

Структура грузооборота портов арктического бассейна в 2016–2018 гг. по номенклатуре грузов, %

Доля от общего грузооборота, %

Cуммарная перевалка грузов через эти три порта также вырос почти втрое. Соответственно, перевалка сухих грузов в долевом эквиваленте сокращается – за три года более чем на 20 %.

Стратегия развития морской портовой инфраструктуры России до 2030 г. [3] предполагает рост спроса на перевалку наливных грузов (по прогнозам объем должен превысить 130 млн тонн в энерго-сырьевом сценарии и 150 млн тонн – в инновационном) в портах Арктического бассейна к 2030 г. Порты Арктического бассейна будут ориентированы на перевалку углеводородов, добываемых на арктическом шельфе, а также лесных и минерально-сырьевых ресурсов российского севера.

Энерго-сырьевой сценарий (консервативный) основан на реализации проектов по разработке шельфовых месторождений на Севере России и развитие транспортной инфраструктуры, ориентированное, прежде всего, на экспорт добытого сырья. При этом большие ставки делаются на добычу сжиженного-природного газа шельфовых месторождений.

«Инновационный сценарий, помимо целей, которые ставятся при реализации консервативного сценария, должен обеспечить транспортные возможности для развития инновационной составляющей экономики».[1] При этом на экспорт должны идти уже продукты переработки, а не добываемое сырье.

В целом развитие портов предполагается по так называемому «роттердамскому образцу», который «предполагает связь непосредственно самого морского порта с крупными транспортно-логистическими узлами» [3]. «Но в российской практике таких связей на сегодняшний день в достаточном объеме фактически нет» [6] даже в крупных портах, поскольку развитие портового хозяйства по такому шаблону подразумевает наличие и функционирование портовых зон, ориентированных на переработку и хранение поступающих грузов. Только в крупных портах (например, порт Мурманск) есть такие зоны, в портах, расположенных на Северном морском пути в районах Сибири и Дальнего Востока фактически такого зонирования нет, а если и есть, то оно, в основном, номинальное.

«Конкурентов на рынке очень много. Для того, чтобы оставаться конкурентоспособной организацией, необходимо искать нестандартные решения проблемы, при этом обладая базовыми знаниями, потому что с успехом менять правила может лишь тот, кто их хорошо знает» [4].

Но, в любом случае, главным направлением перевалки грузов портами Северного остается экспорт. Также прогнозируется довольно значительное увеличение объемов внутренних перевозок (каботажа) [7].

Как видно из табл. 6, доля арктических портов в перевалке грузов существенно возрастет, с нынешних 7,8 % до 13,2 % (энерго-сырьевой сценарий) – 12,8 % (инновационный сценарий) к 2030 году.

При этом при реализации экспортно-сырьевого сценария за 10 лет (с 2020 по 2030 гг.) объемы экспорта грузов портами Арктического бассейна должны вырасти почти на 40 %, а каботажных перевозок – более чем на 45 %. Инновационный сценарий должен привести к тому, что объем экспорта грузов увеличится примерно на столько же, но при этом более чем на 20 % вырастет объем импорта [2].

Прогноз динамики грузооборота морских портов Арктического бассейна в 2020–2030 гг. по направлениям перевозок, млн т

Источник

Особенности и перспективы развития морских портов Арктического бассейна

Рубрика: Технические науки

Дата публикации: 11.05.2014 2014-05-11

Статья просмотрена: 2590 раз

Библиографическое описание:

Красильникова, О. А. Особенности и перспективы развития морских портов Арктического бассейна / О. А. Красильникова, Н. С. Ломакина. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2014. — № 7 (66). — С. 136-139. — URL: https://moluch.ru/archive/66/10951/ (дата обращения: 10.06.2021).

В статье рассмотрены особенности и перспективы развития морских портов Арктического бассейна. Все порты Арктического бассейна условно разделены на три группы. В статье дана характеристика, особенности и перспективы развития всех портов из каждой группы, а также проведен анализе, на основе существующей динамики, изменения объем перевалки грузов через каждый порт.

Ключевые слова: Арктический бассейн, транспортная система, морской порт, грузооборот порта, перевалка груза, внешнеторговые и каботажные грузы.

В Арктическом бассейне расположены девятнадцать российских морских портов. Порты заняты, в основном, перевалкой внешнеторговых и каботажных грузов.

Порты Арктического бассейна можно условно разделить на три группы.

К первой относятся порты Мурманск, Архангельск, Витино и Кандалакша, имеющие железнодорожные подходы, связанные с транспортной системой страны. Четыре этих порта переваливают 85,4 % грузов, проходящих через бассейн.

Ко второй — порты, обслуживающие потребности одной компании. Это Варандей и Дудинка.

К третьей группе относятся остальные четырнадцать портов, которые расположены в местностях, где отсутствуют сухопутные коммуникации, и которые обеспечивают перевалку грузов для обеспечения жизнедеятельности населенных пунктов, в которых они расположены. Их пропускная способность используется на 5–50 %, и предпосылок для увеличения грузовой базы и роста грузооборота нет.

Все порты Арктического бассейна (кроме незамерзающего Мурманска) большую часть года работают в условиях низких температур и покрытой льдом акватории. Поэтому для обеспечения нормальной работы необходимы портовые ледоколы. А доставка грузов в порты осуществляется под ледовой проводкой линейных ледоколов, в том числе атомных.

Через арктические порты проходят грузы «северного завоза», необходимые для обеспечения жизнедеятельности малых народов Севера и освоения природных богатств обширных северных территорий.

Наконец, ещё одной особенностью арктических портов являются их функции по обслуживанию Северного морского пути (СМП), которые существенно осложнятся при намечаемом росте перевозок грузов международного транзита по СМП, как по международному транспортному коридору.

В перспективе арктические порты будут ориентированы на перевалку топливно-энергетических ресурсов (сырой нефти, нефтепродуктов, угля, сжиженного газа). При этом нефть и газ будут поступать в порты с шельфов северных морей. Для их перевалки построены порты Варандей, Харасавэй и строятся новые порты Сабетта и Териберка. Строительство новых портов осуществляется в труднодоступных районах, что требует на много больших инвестиций, чем строительство портов в других бассейнах.

К числу особенностей следует также отнести создание в крупнейшем порту Северного бассейна Мурманске портовой особой экономической зоны (ПОЭЗ).

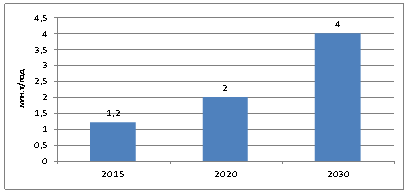

Производится модернизация существующего Архангельского морского порта, а также расширение складских площадей, строительство вспомогательных комплексов, замена технологического оборудования с целью увеличения загрузки существующих мощностей, снижения высоких портовых сборов, обеспечения коммерческой привлекательности порта. Строительство и реконструкция — 2014–2015 гг.

Строящийся глубоководный район «Северный» в Двинской губе у острова Мудьюг предназначен для перегрузки угля, минеральных удобрений, лесных, и нефтеналивных грузов экспортного направления, а также генеральных и контейнерных грузов экспортно-импортного направлений с общим грузооборотом 28,0 млн. т в год.

Сам район должен появиться к 2018–2020 г.

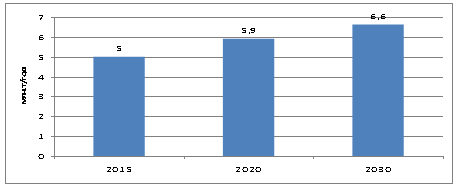

Таким образом, на основе существующей динамики, объем перевалки грузов через данный порт может составить до 6,6 млн. т в год (рисунок 1).

Рис. 1. Прогнозируемый объем перевалки грузов через порт Архангельск

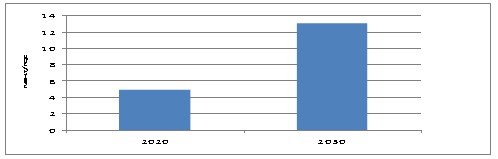

В июне 2008 г. было завершено строительство стационарного морского ледостойкого отгрузочного терминала, расположенного в четырех километрах от порта Варандей и начаты регулярные отгрузки нефти танкерами усиленного ледового класса дедвейтом 70 тыс. т. Пропускная способность терминала составляет до 12 млн. т в год.

В настоящее время добыча на месторождении Южное Хыльчую, с которого нефть поступает на терминал, стала падать.

В связи с этим, компания ОАО «ЛУКОЙЛ» изыскивает другие способы загрузки терминала. Существует несколько совместных проектов компании ОАО «ЛУКОЙЛ с другими компаниями (ОАО АНК «Башнефть» и др.).

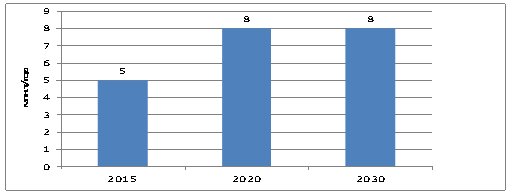

Таким образом, с учетом реализуемых проектов объем перевалки сырой нефти через данный терминал может составить около 8 млн. т в год (рисунок 2).

Рис. 2. Прогнозируемый объем перевалки сырой нефти через порт Варандей

В настоящее время основная работа по проекту Мурманского порта — строительство нового морского терминала по перевалке угля, с общим грузооборотом до 20 млн. т в год, на западном берегу Кольского залива в районе реки Лавна, а также строительство терминала по перевалке наливных грузов с общим грузооборотом до 35 млн. т в год; на восточном берегу Кольского залива: строительство контейнерного терминала мощностью 1 млн. TEU.

Начата реконструкции первого грузового района. В результате реконструкции пропускная способность грузового района увеличится с 6,4 до 12,9 млн. т угля к 2015 г. При необходимости, длина причальной стенки, глубина у причала и наличие портальных кранов позволят переориентировать первый район на перегрузку любых видов генеральных грузов или под контейнерный терминал на 300 тыс. TEU в год.

Таким образом, можно прогнозировать объем перевалки грузов через порт на уровне около 75 млн. т в год (рисунок 3).

Порт Витино занимается перевалкой бензина ЛУКОЙЛа с Нижегородского, Пермского, Ухтинского НПЗ и «Газпром нефти» с Омского НПЗ, а также западносибирского газового конденсата НОВАТЭКа Терминал Ватино, не подключнный к системе нефтепроводов и нефтепродуктов, получает груз по железной дороге и способен груглосуточно отгружать до 6.0 млн. тонн нефти, нефтепродуктов и конденсата. Однако, перспективы для развития у порта незначительны из-за низкой пропускной способности железной дороги.

Рис. 3. Прогнозируемый объем перевалки грузов через порт Мурманск

Таким образом, на основе существующей динамики объем перевалки грузов через порт Витино может составить до 5,0–6,0 млн. т в год.

В Северном бассейне строится новый порт в пос. Териберке, с пропускной способностью 13,6 млн. т, который будет являться частью проекта по освоению Штокмановского месторождения.

Таким образом, объем перевалки грузов через порт можно прогнозировать на уровне до 13 млн. т в год (рисунок 4).

Рис. 4. Прогнозируемый объем перевалки грузов через порт Териберка

Полуостров Ямал является одним из важнейших стратегических нефтегазоносных регионов России. Промышленное освоение месторождений Ямала и прилегающих акваторий имеет принципиальное значение для обеспечения роста российской добычи газа в перспективе.

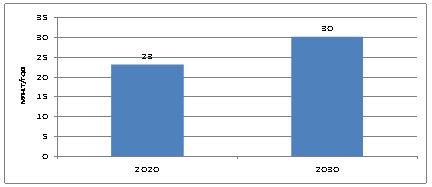

В целях обеспечения эффективного освоения Южно-Тамбейского газоконденсатного месторождения планируется строительство завода СПГ и морского порта по перевалке сжиженного природного газа и газового конденсата в районе пос. Сабетта проектной мощностью 30,7 млн. т сырья в год при полном развитии (в т. ч. СПГ — 25 млн. т, ГК — 2,2 млн. т, нефть — 3,5 млн. т).

Таким образом, объем перевалки грузов через порт можно прогнозировать на уровне до 30 млн. т в год (рисунок 5).

Рис. 5. Прогнозируемый объем перевалки грузов через порт Сабетта

Главным направлением деятельности порта в настоящее время является перегрузка угля, который поступает по железной дороге с шахт в Кемеровской области. Основной объем грузов идет на экспорт в Западную Европу, в частности, Германию, Голландию и Англию. Действующие мощности позволяют предприятию перерабатывать до 3 млн. тонн грузов сложившейся номенклатуры (апатитовый концентрат, уголь, глинозем, металлолом и др.).

К числу приоритетных задач по развитию порта в настоящее время относятся изменение фарватера и увеличение его глубины, что даст возможность порту принимать суда большей грузоподъемности с осадкой до 12 м (сейчас — 9,8 м). В порту проводятся работы по обеспечению приема судов грузоподъемностью до 60 тыс. т.

Таким образом можно прогнозировать объем перевалки грузов через порт Кандалакша на уровне 4 млн. т в год (рисунок 6).

Рис. 6. Прогнозируемый объем перевалки грузов через порт Кандалакша

В остальных портах бассейна (Беринговский, Диксон, Дудинка, Игарка, Мезень, Нарьян-Мар, Онега, Певек, Провидения, Тикси, Хатанга, Эгвекинот, Амдерма, Анадырь) реализация крупных инвестиционных проектов не предусматривается. Их действующая мощность не увеличится и останется на уровне 43,02 млн. т.

Источник