Калийные соли

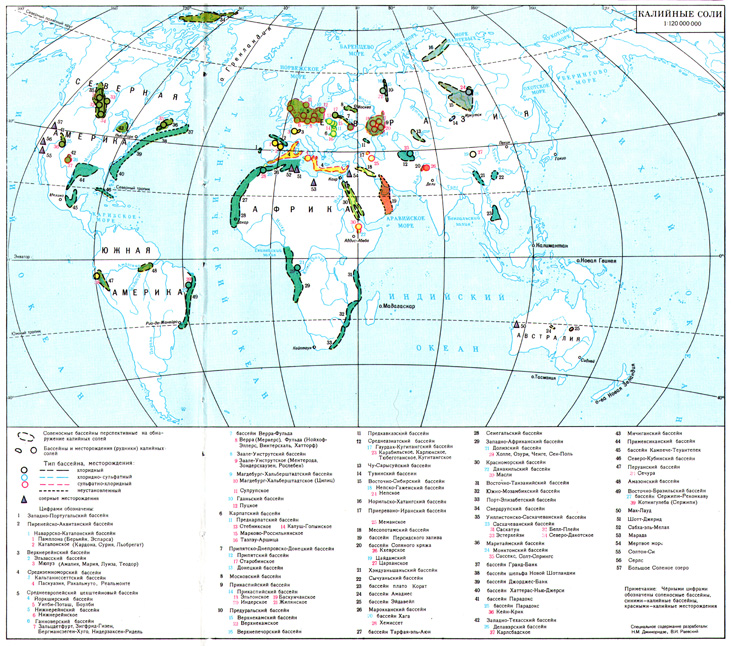

Элементы К и Mg образуют простые (например, KCl — сильвин), двойные К2Mg2(SO4)3 — лангбейнит и тройные К2MgCa2(SO4)42Н2О — полигалит соли, а также различные их кристаллогидраты. В калийных солях как породообразующий минерал всегда присутствует галит, в виде примесей — ангидрит, гипс, карбонаты, алюмосиликаты, иногда кизерит, бишофит, тахгидрит, левеит и др. Вместе с каменных солью калийные соли образуют горные породы, залегающие в виде пластов мощностью от нескольких сантиметров до десятков метров и распространённые на площадях от нескольких до тысяч км 2 (месторождения, бассейны). В зависимости от содержимого SO4 2- в составе калийных солей, месторождения могут быть сульфатные, хлоридные или смешанные (карта). В смешанных месторождениях (сульфатно-хлоридные, хлоридно-сульфатные) пласты сульфатных и хлоридных калийных солей — разновозрастные (Калуш-Голынское, Индерское и другие месторождения в CCCP).

Калийные соли кристаллизовались из растворов и осаждались на дне солеродных бассейнов после выпадения в осадок основной массы галита на завершающей фазе Галогенеза. Поэтому месторождения и бассейны калийных солей всегда расположены внутри обширных соленосных бассейнов и резко подчиняются им в количественном отношении. По примерным подсчётам, геологические запасы калийных солей составляют около 0,01% суммы запасов вмещающей их каменной соли. В геологическом прошлом месторождения и бассейны калийных солей возникали во все периоды (кроме ордовика) развития Земли от позднего докембрия (бассейны Эйдавейл в Австралии, 900 млн. лет) и кембрия (месторождение Непское в CCCP) до плейстоцена (Масли в Эфиопии, 1 млн. лет) и голоцена (Царханское в Китае) включительно. В целом в фанерозойской истории накопления калийной соли выделяются палеозойские и мезозойско-кайнозойские циклы, каждый из которых начинался эпохой развития только хлоридных месторождений калийных солей (кембрий — каменноугольный, мезозой-палеоген) и завершался эпохой совместного развития (пермь, неоген) хлоридных, сульфатных и смешанных месторождений. Возможно, что формированием Кхеврского хлоридно-сульфатного месторождения калийных солей (Пакистан) был завершён более древний, докембрийский цикл соленакопления. Обширные соленосные бассейны как мезозойские (континентальных окраин юго-восточной Африки и Атлантического океана), так и нижнесреднепалеозойские (Норильско-Хатангский в CCCP, Свердрупский в Канаде, Мичиганский в США, Перуанский в Перу, Амазонский в Бразилии) могут быть перспективными на обнаружение только хлоридных месторождений. Калийные месторождения и бассейны с калийной солью обнаружены в пределах всех континентов за исключением Антарктиды. Пространственно они расположены внутри континентов и на их окраинах. Солеродные бассейны развивались преимущественно в пределах двух геодинамических поясов Земли: деструктивного (рифтогенного) и орогенного, которые в эпохи соленакопления представляли собой пассивные или активные окраины континентов. Типичные представители солеродных бассейнов пассивных окраин — Припятско-Днепровско-Донецкий, Западно-Португальский, Верхнерейнский, Персидского залива, Марокканский и др.; активных окраин — Предкарпатский, Предуральский, Предкавказский, Среднеазиатский и др.

Реклама

По происхождению месторождений калийных солей в теории галогенеза существуют различные гипотезы: морская («баровая» — К. Оксениус, 1877; «промежуточных бассейнов» — Э. Б. Брансон, 1915; Г. Рихтер-Бернбург, 1955; М. П. Фивег, 1958; Н. М. Страхов, 1962), континентальная (Дж. Уолтер, 1924), континентально-морская (стадия «сухого озера» — М. Г. Валяшко, 1962), эндогенная (В. И. Созанский, 1973), метасоматическая ( Н. А. Кудрявцев , 1966), эксгаляционно-осадочная (Н. М. Джиноридзе, 1982).

Содержание К2О в промышленных залежах 12-30%. Крупные промышленные месторождения калийных солей с запасами 1 млрд. т и выше встречаются сравнительно редко. Общие мировые запасы калийных солей оцениваются в 100 млрд. т К2О, из них на территории CCCP приходится около 25 млрд. т, остальная часть (млрд. т): на территории Канады — 14, ФРГ — 0,5, США — 0,3, Иордании — 0,3, Таиланда — 0,1 (1984).

Более 95% добываемых калийных солей используется для калийных удобрений, остальная часть — для производства моющих средств и различных химикатов (см. Калийная промышленность).

Источник

Калийные соли (месторождения, добыча, удобрения)

КАЛИЙНЫЕ СОЛИ подразделяются на легко растворимые (хлориды, сульфаты и часть карбонатов) и трудно растворимые (главным образом силикаты); первые из них применяются в промышленности, в сельском хозяйстве и медицине. Калийные соли добываются из отложений калийно-магнезиальных солей, образовавшихся вследствие испарения воды в соляных озерах или отделившихся участках морей, а также из коренных рассолов морских солеварен. Морская вода содержит в среднем 0,06% КСl и 0,3% MgCl2. Богаты легко растворимыми солями некоторые соляные озера; так, например, Мертвое море содержит 8,5% NaCI, 9,1% MgCl2, 3,5% СаСl2 и 2,4% КСl.

Среди многочисленных минералов, встречающихся в залежах калийных солей (табл. 1), наибольшее промышленное значение имеют следующие.

Сильвин : 52,48% К и 47,52% Сl; правильной системы; б. ч. бесцветен, слегка опаловиден, реже — прозрачен, как стекло; часто от примеси мелко рассеянного железного блеска цвет становится темно-коричневым или бурым; излом раковистый; термопроницаем; вкус горький; слегка гигроскопичен.

Карналлит : 14,09% К, 8,76% Mg, 38,26% Cl и 38,89% Н2O; ромбической системы; блеск жирный; обычно, благодаря примесям, окрашен в розовый или серый цвет, реже — в молочно-белый или желтый; излом раковистый; вкус горький; сильно гигроскопичен.

Каинит : моноклинной системы; цвет бурый, до желто-зеленого, иногда голубовато-фиолетовый; обыкновенно образует зернистые массы; часто содержит примесь сильвина, карналлита, кизерита, шенита, лангбейнита и рейхардита. Смесь некоторых из этих минералов с другими солями образует калийные породы: сильвинит , состоящий из сильвина и каменной соли; твердую соль (Hartsalz), состоящую из сильвина (12—23%), каменной соли (35—70%), кизерита (10—48%) или ангидрита и переменных количеств лангбейнита, шенита, каинита и карналлита; карналлитовые породы , состоящие из: а) карналлита и каменной соли, или б) карналлита, каменной соли и кизерита, или в) карналлита, каменной соли и ангидрита; каинитовые породы , состоящие из каинита и каменной соли. Наиболее распространенными являются карналлитовые породы, а наиболее ценными — сильвинитовые породы.

Калийные соли вследствие своей легкой растворимости не встречаются на поверхности земли; они сохранились в природе под прикрытием более молодых осадочных наслоений. Крупнейшие месторождения калийных солей сосредоточены в СССР, Германии, Франции, Испании, США и Польше.

СССР . В западных предгорьях Урала, среди отложений пермской системы, встречаются обширные соляные залежи; в этих залежах возле г. Соликамска впервые в конце 1925 г. буровой скважиной на глубине 91,7 м был встречен пласт калийных солей. Верхняя часть калийной залежи представлена карналлитом (около 80 м мощности) со средним содержанием в 13% К2О (20% КСl), нижняя — сильвинитом (около 25 м мощности) с содержанием 16% К2О (24% КСl). Выше карналлитовой зоны залегает иногда верхний сильвинит вторичного происхождения, мощностью от 0 до 15 м. Соликамское месторождение выгодно отличается от других меньшей глубиной залегания; по высокому содержанию калия в сильвинитовой зоне оно приближается к эльзасскому месторождению. Соли эти могут поступать на рынок без обогащения. Отсутствие в соликамских солях MgSО4 (калийные соли — исключительно хлористые) создает для них значительные преимущества при их переработке; так, карналлит допускает обработку холодным способом, из сильвинита КСl получается процессом наиболее экономичным. Дальнейшие разведки Верхне-Камского округа окончательно установили мировое значение данного калийного месторождения, превосходящего по своим запасам все остальные. Для детальной разведки и эксплуатации месторождения начата проходка шахт. В Казанской АССР производилось геологическое исследование района северного берега Индерского озера (Джамбейтинский район Уральского округа). Подземные источники, питающие озеро, приурочены к гипсоносной толще верхнепермских отложений и характеризуются высоким содержанием сернокислых калийных солей. Предварительные результаты анализов позволяют предполагать присутствие в этом месторождении сернокислого калия. В воде соляных источников в Клецкой Защите обнаружено присутствие хлористого калия (0,06—0,17%). Буровыми скважинами на нефть в Уральском округе, около Гурьева, в низовьях рек Урала и Эмбы, обнаружены залежи каменной соли с содержанием в большинстве проб 2—4% (максимально 5,86%) хлористого калия.

Германия . Зона распространения калийно-магнезиальных солей охватывает значительный бассейн внутри цехштейновой котловины. Главный бассейн простирается в большей части провинций Ганновера, Саксонии, Бранденбурга и прилегающих областей. Здесь три калийных пласта отложились один на другом; при этом два более молодых занимают сравнительно небольшое пространство в пределах провинции Ганновера. Из второстепенных бассейнов наиболее важным является Гессен — Тюрингенский. Он охватывает калийные округа на реках Берра и Фульда и содержит два калийных пласта. Наиболее ценные залежи твердой соли (Hartsalz) встречаются в области реки Берра и в южном Гарце. На более высокий % содержания калия показывают сильвиниты более молодых калийных пластов в Ганновере. В других областях преобладают менее ценные, но более мощные отложения карналлитовых солей. Каинитовые породы добывались в больших количествах в районе Стассфурта. Главные районы добычи в Германии: междуречье Берра—Фульда, Ганновер, Магдебург—Гальберштат—Стассфурт (нижний Рейн у Безеля). Все эти месторождения относятся к верхнему цехштейну. Баденское месторождение относится к третичному периоду. Запас солей в Германии исчисляется в количестве около 20 млрд. тонн, содержащих около 2 млрд. тонн К2О.

Франция . В Эльзасе известны калийные месторождения в верхней долине Рейна (близ Мюльгаузена), лежащие в пластах среднего олигоцена; эти месторождения отличаются содержанием высокоценных сильвинитов. Глубина соляных копей колеблется в пределах между 470 м (в юго-западной части) и 800 м (в северо-восточной части этой площади). Добываемый сильвинит залегает 2 слоями, разделенными слоем каменной соли мощностью до 20 м. Запасы исчисляются в 350 млн. тонн.

Польша . В восточной Галиции, в миоценовых отложениях имеются месторождения калийных солей в Калуще, Морчине и Стебнике. Запасы солей исчисляются в количестве 18—20 млн. тонн с содержанием около 8 млн. тонн К2О. В Калуще встречены три калийных залежи в свите (мощность около 100 м) соляных глин и слоев каменной соли: нижняя — сильвинитовая (мощность 12 м), средняя — каинитовая, местами имеющая карналлитовые породы, и верхняя — сильвинитовая (мощность 4 м). Добыча калийных солей производилась давно, но никогда не достигала больших размеров вследствие отдаленности от железной дороги.

Испания . Площадь месторождений охватывает 400 км 2 ; они расположены в местности Сурия-Манреза и в Кардоне (70—80 км от Барселоны). Обнаружен главным образом карналлит (до 20% К2О), залегающий слоем мощностью 7 м. В двух параллельных Пиренеям антиклиналиях соляные залежи местами достигают поверхности земли, особенно у Кардоны и Сурии. Соляной массив у Кардоны содержит только каменную соль, а в Сурии уже на глубине 40 м обнаружены обширные залежи и других калийных солей. Эксплуатация месторождений очень выгодна. Запасы в районе Сурии исчисляются в 268 млн. тонн К2О. Общий запас испанского месторождения может быть исчислен в 350 млн. тонн К2О.

Палестина . Вода Мертвого моря содержит 2,4% хлористого калия, переработка которого производится американской компанией. Запас К2О оценивается в 1,3 млрд. тонн.

Запасы К2О в твердых солях США исчисляются в 23 млн. тонн. Незначительные количества калийных солей встречаются в Пенджабе (Британская Индия), в Абиссинии, в Техасе, в Новой Мексике. Залежи калиевой селитры имеются в южной Африке, в округах Приеска и Хей; толща селитроносной глины мощностью 550—850 м залегает в грикватоунских отложениях трансваальской геологической формации. Глина содержит 3—10% растворимых веществ, в которых KNО3 находится в количестве 1,2—25,88%. В Индии добывается т. н. «бенгальская селитра». Достаточный запас калийных солей находится также в Чили.

Мировая добыча и потребление калийных солей в 1927 г. возросли приблизительно на 43% против добычи их до войны 1914—18 гг.; 96% добычи приходится на долю Германии и Франции и только 4% — на все остальные страны (табл. 2).

Цены на калийные соли приведены в табл. 3.

Калийные соли как удобрение

В практике нашего сельского хозяйства потребление калийных удобрений значительно отставало от потребления азотнокислых и фосфорнокислых удобрений. Больше других стран потребляет калийные удобрения Германия, где применение их (

717000 т) за последние годы превышает (по данным 1927 г.) потребление минеральных азота (400000 т) и фосфора (475000 т).

Если принять во внимание, что посевная площадь составляла в Германии в 1927 году 27639000 га, то на 1 га обрабатываемой площади приходилось в 1927 г. 25 кг калийных удобрений при среднем содержании К2О 20%.

Физиологическая роль калия в растениях сводится гл. обр. к воздействию на процессы передвижения углеводов в растениях от одних органов в другие. Наибольшее содержание калия встречается в молодых жизнедеятельных органах растения — в молодых листьях, почках, живых тканях коры и др. В старых органах растений — в древесине, лубяных волокнах и пр. — калия мало. Калий, в отличие от азота и фосфора, поступает в растения вплоть до момента полного их созревания. Содержание калия в золе растений колеблется в пределах от 6 до 40%. Наиболее богата калием зола подсолнечника, гречихи и табака, далее идут конопля, лен и злаки; особенно бедна калием зола древесных хвойных пород. Содержание калия в золе одного и того же растения может значительно колебаться в зависимости от богатства калием почвы. Плодородие почв в отношении калия определяет собой в значительной мере вопрос о рентабельности применения калийных удобрений. Среднее содержание калия в литосфере значительно выше, чем, например, содержание азота и фосфора. Содержание калия в разных почвах колеблется значительно. В черноземах калия значительно больше, чем в подзолах.

Калий входит в состав целого ряда минералов, причем калий большинства минералов (ортоклаз, санидин, микроклин, альбин, элеомит, лейцит, глауконит) почти недоступен для большинства культурных растений; слабо доступен для растений калий биотита, сравнительно лучше усваивается калий мусковита и еще лучше — калий нефелиновых пород. Валовое содержание в почве калия, или содержание калия в 10%-ной солянокислой вытяжке, характеризует по преимуществу лишь богатство почвы калием, что далеко не всегда стоит в прямой связи с плодородием почв в отношении калия. Для разрешения практического вопроса о целесообразности применения калийных удобрений на той или иной почве в настоящее время предложен ряд лабораторных методов, которые можно разбить на две группы: методы химические и методы физиологические . К первым относится метод водных вытяжек и метод кислотных вытяжек из почвы; ко вторым — метод Нейбауера и метод Митчерлиха . В отношении отзывчивости на калийные удобрения растения можно разбить на группы в зависимости от средней потребности в калии урожая и от усвояющей способности растений в отношении почвенного калия. Хорошо реагируют на калийные удобрения сахарная свекла, корнеплоды, картофель, ячмень, табак, конопля, подсолнечник, мак, рапс; средне — лен, красный клевер, пшеница, горох, вика и озимая рожь; слабо — овес, люпин. Конечно, это разделение растений является грубо приблизительным; при этом имеются в виду почвы со средним плодородием их в отношении калия и средние урожаи культурных стран Западной Европы. При низком уровне наших средних урожаев в подавляющем большинстве случаев калийные удобрения не будут давать заметного эффекта даже на фоне азота и фосфора; мало того, эффекта от калийных удобрений можно ожидать лишь в тех случаях, когда на том или ином поле в течение нескольких лет будут получены высокие урожаи на фоне азота и фосфора. Почвами, где калий находится в первом минимуме или стоит в одном ряду с фосфором или азотом, являются песчаные почвы, низинные луга (но не суходолы), осушенные торфяники верхового и переходного типов. Кроме того, хорошо реагируют на калий: 1) поля, идущие после 2—3-летнего клевера; 2) поля, на которых интенсивно применялись азотно-фосфорные удобрения без навоза, и 3) сильно истощенные предшествующей культурой почвы на фоне азота и фосфора.

Все изложенное выше находит полное подтверждение в материалах полевых опытов с применением калия, проведенных опытными учреждениями СССР по инициативе Научного института по удобрениям при НТУ ВСНХ (1928 г.). Калийные удобрения вносились совместно с суперфосфатом и азотными удобрениями гл. обр. под растения, отзывчивые на калий: сахарную свеклу, лен-долгунец, картофель и др. (из расчета 45 кг К2О на га). Из 59 случаев заметное действие от калийных удобрений было лишь в 13 случаях (см. табл. 4).

На всех четырех песчаных почвах калий дал, т. о., хороший результат. Если исключить эти 4 опыта и опыт на болотной почве, то из 54 опытов ясное действие калия, при обеспеченности урожаев азотом и фосфором, было видно в 8 опытах, что составляет всего 15% всех опытов. Ограниченность действия калийных удобрений в наших условиях подчеркивается другими опытами 1928 года, проведенными по методу Митчерлиха в полевой обстановке. Метод Митчерлиха позволяет учесть запас усвояемого в почве калия в ц/га. Из 115 почв, на которых были заложены опыты, только в 13 случаях имеем запас усвояемого калия, при котором возможен положительный эффект от калийных удобрений в пределах цифр, приведенных в табл. 1.

Формы калийных удобрений . Наиболее распространенные калийные удобрения, выпускаемые на рынок из Стассфуртских соляных копей (Германия), распадаются на две основные группы: 1) природные продукты (калийные руды) и 2) концентрированные соли, получаемые в результате заводской обработки. В первую группу входят: каинит, сильвинит, карналлит и твердая соль. Во вторую группу — 90%-ный и 96%-ный сернокислый калий, сернокислый калий-магний, хлористый калий 90—95%-ный и 80—85%-ный и калийные соли 20, 30 и 40%-ные. Приводим в табл. 5 данные о химическом составе калийных удобрений (в %), полученные на основании многочисленных анализов.

В опытах 1927/28 г. Научный институт по удобрениям располагал образцами калийных солей Соликамских месторождений, содержавших 6,85, 10,5 и 13,4% К2О. Образец 1928 года содержит 29,6% окиси калия.

Условием, благоприятствующим действию разных форм калийных удобрений, кроме отмеченных выше общих моментов (бедность почвы калием, род растения, устранение недостатка в почве азота и фосфора), является известкование почв. Дело в том, что в подзолистых почвах среди поглощенных оснований имеется водородный ион. Этот поглощенный водородный ион при внесении калийных солей может быть вытеснен калием в почвенный раствор, причем в почве создается более кислая реакция. Степень подкисления реакции будет зависеть: 1) от количества поглощенного водородного иона в почве (ненасыщенности почвы) и 2) от характера и количества калийного удобрения. При внесении в почву, обладающую ненасыщенностью низкопроцентного калийного удобрения, в почвенном растворе создается более кислая реакция, чем при внесении высокопроцентной калийной соли, так как сопутствующие чистым калийным солям, в первом случае, соли натрия или магния будут также вступать в обменную реакцию с поглощенным в почве водородным ионом. Подкисление реакции почвы является фактором неблагоприятным для многих культурных растений, причем это неблагоприятное действие будет тем выше, чем меньше в почве поглощенного кальция. Из этих соображений можно заключить, что действие калийных удобрений усиливается на фоне известкования. Необходимо отметить еще, что хлориды калия оказывают менее благоприятное влияние, чем сульфаты, на табак и картофель, отрицательно влияя на ароматичность и сгораемость первого и понижая крахмальность клубней второго.

Нормы калийных удобрений устанавливаются в пределах от 45 до 50 кг/га (на К2О). Повышение доз, как показывают опыты в наших условиях, чаще всего бесполезно. Возможный благоприятный эффект от повышенных доз калийного удобрения д. б. связан с одновременным увеличением доз азотных фосфорнокислых удобрений, причем увеличение доз лучше всего производить под красный клевер, сахарную свеклу, на лугах и осушенных торфяниках. Нормы калийных удобрений на осушенных торфяниках выработаны практикой Германии, Швеции и Финляндии. В течение первых четырех лет культуры низинных торфяников применяют ежегодно 100—125 кг/га окиси калия, на моховых болотах 125—150 кг/га; в дальнейшем дозы надлежит согласовывать с порядком чередования растений. Калийные удобрения можно вносить как перед посевом, так и поверхностно, так как калийные соли, как и нейтральные, в отличие от суперфосфата, сернокислого аммония и др., не могут оказывать неблагоприятного действия на растения.

Одним из главных условий распространения калийных удобрений является их дешевизна. С открытием соликамских калийных месторождений перед нами возникают благоприятные перспективы в отношении снижения цен на калийные удобрения; для широкого применения последних надлежит выпускать на рынок высокопроцентные удобрения (с содержанием окиси калия в 30—40%), так как низкопроцентные соли будут невыгодны при далеких перевозках. В качестве калийных удобрений может также применяться и зола.

Источник: Мартенс. Техническая энциклопедия. Том 9 — 1929 г.

Источник