Каменноугольные и нефтегазоносные бассейны Европы

Скачать

презентацию

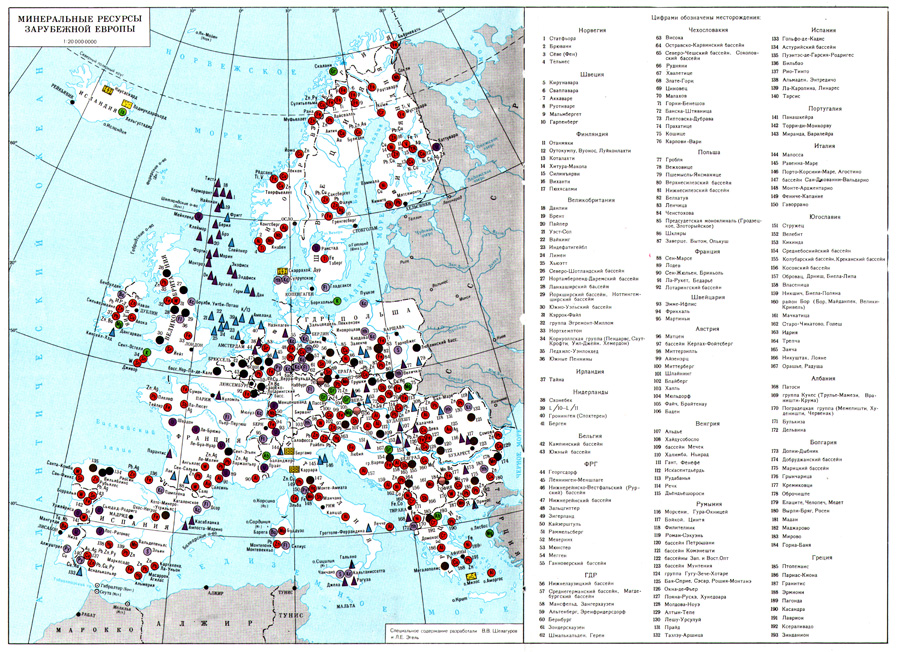

Каменноугольные и нефтегазоносные бассейны Европы. Каменноугольные и нефтегазоносные бассейны зарубежной Европы. 1 шотландский басс. 2 йоркширский басс. 3 южно-уэльский басс. 4 рурский бассейн 5 басс. Нор-па-де-кале 6 саарско-лотарингский басс. 7 нижнерейнский басс. 8 астурийский басс. 9 верхнесилезский басс. 10 днепровский басс. 11 басс. Комэнешти 12 креканский басс. 13 североморский басс. ВЫВОД: В недрах региона имеются мно-гие виды минерального сырья, однако эти многочисленные и разнообразные месторождения не обеспечивают потребности региона в энергоносителях и ме-таллических рудах. Поэтому Европейская эконо-мика в большей степени за-висит от их импорта. 13.

Слайд 5 из презентации «Природные ресурсы Европы» к урокам географии на тему «Природные ресурсы»

Размеры: 960 х 720 пикселей, формат: jpg. Чтобы бесплатно скачать слайд для использования на уроке географии, щёлкните на изображении правой кнопкой мышки и нажмите «Сохранить изображение как. ». Скачать всю презентацию «Ресурсы природные.PPT» можно в zip-архиве размером 2960 КБ.

Природные ресурсы

«Ярусы леса» — Четвертый Травы. Орешник бересклет жимолость. Ярусы леса Окружающий мир 4 класс. Рябина осина ольха. Третий Кустарники. Кислица папоротник земляника. Четвертый ярус. Второй Низкорослые деревья. Второй ярус. Ярусы. Около половины территории нашей страны занимают леса. Первый ярус. Третий ярус. Липа дуб ясень.

«Природные зоны» — Животные пустынь. Животные степей. Животные широколиственных лесов. 1 — ель; 2 — пихта; 3 — лиственница; 4 — можжевельник; 5 — черника; 6 — кислица. Лесостепь. Животные саванн. Растения экваториальных лесов. 1 — полярная ива; 2 — карликовая береза; 3 — пушица; 4 — осока; 5 — дриада; 6 — мак; 7 — ягель.

«Природная зона Тундра» — Население тундры. Географическое положение. Органический мир тундры. Здесь холодно, пустынно и грандиозно, как в чертогах Снежной Королевы! Во тьме полярной ночи, тундра кажется безжизненной голой пустыней. Закрепление знаний. Климат Тундры. Снег сухой сыпучий, сдувается ветром с одних участков и скапливается в других.

«Животные Арктики» — Рыба. Поэтому зимой зона не получает … Ответь на вопросы : Хозяин ледяных арктических пустынь… Любимая добыча белого медведя. Трутся спиной медведи – Вертится Земля. Определить, как животные приспособились к жизни в полярном поясе. Белые медведи. Животное, появляющееся в северных морях летом. Арктика расположена…

«Саванны и редколесья» — В саваннах и редколесьях ярко выражены два сезона года: Животный мир. Сухой. Саванны и редколесья расположены на всех материках, кроме Антарктиды. Почвы. Саванны и редколесья расположены в экваториальном, субэкваториальном, субтропическом и тропическом климатических поясах. Австралия. Саванны и редколесья.

«Степная зона» — Сурок обыкновенный (Mormota bobac). Сор – широкая западина. Лук (Allium sp.). Основной вегетационный период очень сокращен (до 1-1,5 месяцев). Растительный мир. Видовое разнообразие значительно снижено (9-12 видов/м2). Кизильник черноплодный (Cotoneastrer melanocarpus). Внесен в Красную книгу России.

Всего в теме «Природные ресурсы» 14 презентаций

Источник

Европа

ЕВРОПА (греч. Europe, от ассир. эреб — запад; в Древней Греции так именовались территории, лежащие к западу от Эгейского м.) — часть света, западная часть материка Евразии.

Общие сведения. Площадь Европы около 10 млн. км 2 , в т.ч. на острова приходится около 730 тысяч км 2 (самые большие — Новая Земля, Земля Франца-Иосифа, Шпицберген, Исландия, Великобритания, Ирландия, Корсика, Сардиния, Сицилия, Крит), на полуострова — около 1/4 территории Европы (Скандинавский, Пиренейский, Апеннинский, Балканский, Кольский и др.). Население около 700 млн. человек (1980). Крайние материковые точки Европы: на севере — мыс Нордкин, 71°08′ северной широты; на юге — мыс Марроки, 36°00′ северной широты; на западе — мыс Рока, 9°31′ западной долготы; на востоке — восточное подножие Полярного Урала близ Байдарацкой губы, 67°20′ восточной долготы Европы омывается морями Атлантического и Северного Ледовитого океана: на севере и северо-западе — Карским, Баренцевым, Белым и Норвежским; на западе — Балтийским и Северным; на юге — Средиземным, Мраморным, Чёрным и Азовским, на востоке и юго-востоке граница с Азией чаще всего проводится по восточному подножию Урала, по реке Эмба до Каспийского моря , реки Кума и Маныч до устья Дона.

В Европе принято (с физико-географической точки зрения) выделять Восточную Европу (большей частью Европейскую территорию СССР) и Западную Европу (главным образом зарубежную Европу), которая, в свою очередь, делится на Северную, Центральную, и Южную Европу. Свыше 1/2 территории Европы занимает СССР (восточной Европы), остальную часть — Австрия, Албания, Андорра, Бельгия, Болгария, Ватикан, Великобритания, Венгрия, ГДР, Гибралтар, Греция, Дания, Зап. Берлин, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Монако, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Сан-Марино, часть Турции, ФРГ, Финляндия, Франция, Чехословакия, Швейцария, Швеция, Югославия.

Реклама

Современная политическая карта зарубежной Европы сложилась в результате коренных социально-политических изменений, вызванных победой Великой Октябрьской социалистической революции в России, разгромом во 2-й мировой войне 1939-45 фашистских держав и победой народно-демократических и социалистических революций в ряде стран зарубежной Европы. В результате на территории Европы образовались две группы стран с принципиально различными социально-экономическими системами: социалистической (т.н. восточно-европейские страны), в которую наряду с СССР входят Болгария, Венгрия, ГДР, Польша, Румыния, Чехословакия, Югославия, Албания, и капиталистической (западно-европейской), в которую входят остальные страны.

Природа. В рельефе Европы преобладают низменные равнины и возвышенности; горы занимают 17% территории Европы. Наиболее ровный рельеф — в восточной Европе, где расположена обширная восточно-Европейская (Русская) равнина, юго-восточная часть которой (Прикаспийская низменность) находится ниже уровня моря. В Западной Европе, где равнины и горы занимают примерно одинаковую площадь, основные равнины — Среднеевропейская , Среднедунайская, Нижнедунайская, Парижский бассейн, Паданская. Для Северной , Западной и Центральной Европы и полуостровов Северной и Южной Европы характерны низкогорья и среднегорья. Среди них выделяется большое число древних массивов; Армориканский, Центральный Французский, Чешский и др. Наиболее значительные горы — Альпы (высота до 4807 м, г. Монблан), Карпаты, Пиренеи, Скандинавские, Апеннины, горы Балканского полуострова. Вдоль восточной границы Европы протягивается Урал. К Европе нередко относят Кавказ. Действующие вулканы — в основном в Средиземноморье и Исландии, где с проявлениями современного вулканизма связана активная деятельность гейзеров.

Климат преимущественно умеренный, на западе — океанический, с мягкой зимой и прохладным летом, на востоке — континентальный, со снежной морозной зимой и жарким или тёплым летом. Северный районы и арктические острова имеют суровый субарктический и арктический климат. В Южной Европе — средиземноморский климат, с мягкой влажной зимой и жарким летом. Средняя температура января от -24° С на арктических островах до +12° С на юге, июня соответственно на западе до 29° С. Осадков в год выпадает от 1500-2000 мм (местами — больше) в горах, до 200 мм и менее на Прикаспийской низменности; засушливость климата в целом возрастает с северо-запада на юго-восток. На большей части территории Европы осадки преимущественно в тёплое полугодие, в Средиземноморье — главным образом зимой. Площадь оледенения свыше 116 тысяч км 2 , основные центры оледенения — острова Арктики, Исландия, Скандинавские горы, Альпы.

На равнинах Европы преобладают реки со спокойным течением, среди них — Волга (самая большая в Европе), Днепр, Дон, Печора, Северная Двина, Дунай, Висла, Одра, Эльба, Рейн, Сена, Луара, Рона, Тахо, По. Все эти реки судоходны, некоторые соединены каналами, многие используются в гидроэнергетических целях. В Фенноскандии преобладают короткие порожистые реки со слабо разработанными долинами, имеющими озеровидные расширения, в горных районах реки обладают большим падением, имеются водопады. Крупные озёра Европы — Ладожское, Онежское, Венерн, Чудское, Балатон, Женевское.

Растительный и животный мир Европы относится к Голарктическому царству. На островах Северного Ледовитого океана развиты арктические пустыни, на материке с севера на юг сменяются тундры, лесотундры, леса (таёжные, смешанные и широколиственные), лесостепи, степи; в Южной Европе — субтропические средиземноморские леса и кустарники, на юго-востоке — полупустыни. В наиболее высоких горных системах (Альпы, Карпаты и некоторые др.) — высотная поясность с последовательной сменой снизу вверх горных лесов, лугов и ландшафтов нивального пояса. На значительной территории преобладают культурные ландшафты. Многочисленны заповедники, национальные парки и другие охраняемые территории.

Геологическое строение и металлогения. Древнее ядро Европейского континента — Восточно-Европейская платформа, занимающая его северные и восточные части, с фундаментом архейско-раннепротерозойского возраста (см. карту).

На северо-западе на платформу надвинуты Скандинавские каледониды, на северо-востоке — байкалиды полуостровов Рыбачьего и Среднего, полуострова Канин и Тиманского кряжа; на востоке через Предуральский передовой прогиб она граничит с Уральской складчатой системой, на юго-востоке — с её Южно-Эмбенской ветвью; на юге граница с погребёнными герцинидами и байкалидами проходит в широтном направлении от крайней северной части Каспийского моря до Молдавии, а затем резко поворачивает на северо-западе вдоль т.н. линии Тейсейра-Торнквиста (Балто-Подольского линеамента) параллельно фронту Карпат, а затем в направлении польского Поморья. Её положение между Поморьем и южным окончанием Скандинавских каледонид остаётся спорным; условно граница проводится через южную Швецию (Сконе) и касательно к юго-западному побережью Норвегии или в западно-северо-западном направлении через основание полуострова Ютландия с включением в платформу территории Дании.

Кристаллический фундамент платформы выступает на поверхность в Балтийском щите, Украинском кристаллическом щите и залегает выше уровня моря в сводах Белорусской и Воронежской антеклиз. Наиболее древний, раннеархейский; комплекс фундамента представлен формацией т.н. серых гнейсов тоналитового состава.

Древний, заведомо архейский, возраст имеют также зоны развития глубокометаморфизованных пород — гранулитов и т.н. зеленокаменные пояса, сложенные слабометаморфизованными основными, отчасти средними и кислыми вулканитами, протягивающиеся на щитах и установленные также в фундаменте Русской плиты. В конце архея почти вся площадь будущей платформы оказалась консолидированной, она обладала корой континентального типа, но в начале протерозоя испытала дробление с заложением подвижных зон — протогеосинклинальных систем. Архейские глыбы между этими протогеосинклиналями, а также структуры Кольского полуострова, включая Беломорский пояс, в раннем протерозое подверглись значительной тектоно-магматической переработке. Завершилась раннепротерозойская (карельская) эра широко проявленным гранитообразованием, что привело к окончательной консолидации континентальной коры. Особенно типичны для стадии перехода к платформенным условиям крупные интрузии гранитов типа рапакиви и габброанортозитов.

Для раннего, рифейского, этапа развития платформы характерно образование большого числа Авлакогенов (грабенов, палеорифтов), составляющих системы, пересекающие платформу по диагонали, с северо-запада на юго-восток и с юго-запада на северо-восток, а также зоны периферических опусканий. Именно в это время платформа приобрела свои современные полигональные очертания. Со 2-й половины венда платформа вступила в следующий, плитный, этап своего развития. Разрез осадочного чехла обнаруживает крупную цикличность, отвечающую салаирскому, каледонскому, герцинскому и альпийскому циклам развития смежных геосинклиналей. На рубеже этих циклов на платформе произошли регрессии и некоторая перестройка структурного плана. В неогене началось её общее воздымание.

На северо-западе к древней Восточно-Европейской платформе прилегает несколько более молодая эпибайкальская Тимано-Печорская плита. На северо-востоке и юго-востоке она ограничена складчатыми системами Пай-Хоя и Полярного Урала, на северо-западе открывается, а фундамент её погружается в направлении Баренцева (Печорского) моря. Складчатый, относительно слабо метаморфизованный, но прорванный гранитоидами фундамент плиты обнажён в поднятиях Тиманского кряжа и полуострова Канина, а восточнее породы фундамента достигнуты скважинами. На крайнем северо-востоке, в Большеземельской тундре, в его составе возможно присутствие глыбы — срединного массива раннедокембрийских образований. Чехол плиты сложен преимущественно средне- и верхнепалеозойскими отложениями; значительно меньшим распространением и мощностью обладают отложения венда — раннего палеозоя и мезозой-кайнозоя. В девоне в теле плиты образовались глубокие грабены-прогибы, которые в позднем палеозое превратились в узкие линейные поднятия-валы. Локальные поднятия в пределах этих валов вмещают залежи нефти и газа, а в основании карбона Тиманского кряжа известны залежи бокситов.

С северо-запада на восточно-Европейскую платформу надвинуты тектонические покровы Скандинавских каледонид, сложенные рифтогенными образованиями верхов рифея — венда, эв- и миогеосинклинальными толщами кембро-силура; в основании наиболее внутренних покровов известны офиолиты — реликты коры Протоатлантического океана или его окраинного моря. Эти покровы испытали заметный метаморфизм; они несогласно перекрыты обломочными отложениями (молассой) девона, выполняющими отдельные грабены. К северу Скандинавские каледониды продолжаются в направлении Западного Шпицбергена, а к юго-востоку — Британских островов. Британские каледониды по строению значительно отличаются от Скандинавских, в них выделяются две основные зоны: северо-западная (северные нагорья Шотландии), метаморфическая, и юго-восточная (южные нагорья Шотландии, север Англии и Уэльс), неметаморфическая. Первая, надвинутая на северо-западе, в направлении докембрийского платформенного массива северо-западе Шотландии и Гебридских островов, сложена рифейско-вендскими и кембро-нижнеордовикскими толщами, испытавшими основные деформации, метаморфизм и гранитизацию в раннем ордовике (грампианская фаза); вторая — характеризуется постепенным ослаблением дислокаций к юго-востоку, в направлении платформенного массива Мидленда Англии, сложена породами кембро-силура, на севере подстилается офиолитами, деформирована в конце силура — начале девона. На юге Ирландии и Англии на каледониды, а восточнее — на массив Мидленда надвинута внешняя зона Среднеевропейских герцинид; на континенте северный фронт герцинид протягивается через северо-восточную Францию, Бельгию, ФРГ, ГДР в Польшу (линия Одры), скрываясь далее под альпийскими надвигами Карпат, и сопровождается на ряде участков передовыми прогибами (Франко-Бельгийский и Рурский, а также Верхнесилезский каменноугольный бассейн).

Герциниды занимают значительную площадь в пределах Средней Европы и Пиренейского полуострова. Их внешняя зона сложена мощным глинисто-сланцевым девоном и флишевым нижним карбоном и деформирована в среднем карбоне. Внешняя зона отделена узким поднятием метаморфического основания от внутреннего, разрез которой образован песчано-сланцевыми отложениями ордовика-силура, а также сланцевыми или карбонатными толщами девона — нижнего карбона. Возраст деформаций — начало и середина карбона. В Центральной зоне, протягивающейся через юг Бретани и Вандею в Центральный Французский массив, Вогезы, Шварцвальд до Чешского (Богемского) массива, на поверхность выступают породы метаморфического комплекса позднего докембрия, включающего местами низы палеозоя и вмещающего граниты средне- и позднепалеозойского возраста. Эта зона испытала первые деформации в девоне и заключительные — перед средним карбоном. Её аналогом, а первоначально, вероятно, западным продолжением служит Центрально-Иберийская зона северо-западного — юго-восточного простирания. К юго-востоку от неё развиты аналоги внешней и внутренней зон Среднеевропейских герцинид, к северо-западу, а также к югу от Центральной зоны Средней Европы наблюдается сходная последовательность зон, но уже с южным (на Пиренейском полуострове — северо-восточным) направлением смещения по надвигам. В пределах герцинид известно большое число межгорных прогибов и впадин среднего и мелкого размера, выполненных континентальными угленосными отложениями среднего и красно-цветными толщами верхнего карбона и перми с участием вулканитов.

Между юго-западным краем Восточно-Европейской древней платформы и северным фронтом герцинид, частично их перекрывая, расположена обширная и глубокая Среднеевропейская впадина (мега-синеклиза), продолжающаяся на северо-западе в Северное море, где слагающие её породы несогласно налегают и на каледониды. В пределах континента впадина обладает, видимо, разновозрастным — каледонским, байкальским, а местами, возможно, и более древним фундаментом. В своих современных контурах Среднеевропейская впадина сложилась в перми и испытала интенсивное погружение в мезозое и кайнозое. Вследствие развития среднепермской соленосной толщи, т.н. цехштейна, во впадине возникли многочисленные соляные купола. Впадина нефтегазоносна, особенно в пределах Северного моря. Менее крупные впадины, именуемые обычно бассейнами, возникшие в позднем палеозое, были наложены на внутренние участки герцинской складчатой системы. Наиболее значительны из них — Парижский и Аквитанский бассейны заключающие залежи нефти и газа.

На юге Европы герциниды перекрываются альпидами, включающими Пиренеи, Альпы, Карпаты, Балканы, а также Андалусские горы (Кордильера-Бетика), Апеннины и Динарские горы. Альпийская геосинклиналь возникла на раздробленном и перекрытом карбонатным триасом герцинском основании в процессе растяжения и раздвига континентальной коры, приведшего в конце триаса — начале юры к новообразованию бассейна с корой океанического типа, ныне выступающей в составе офиолитовых покровов. Образование последних началось в конце юры, с первыми импульсами сжатия, и продолжалось в последующие эпохи деформаций, вплоть до миоцена, а местами и позднее. В результате альпийские сооружения приобрели очень сложную шарьяжную структуру, с надвиганием в Альпах, Карпатах и Балканах, а также в Кордильере-Бетике к северу, в Апеннинах и Динаридах — Эллинидах — в сторону Адриатического моря, в Пиренеях — к северу и югу. Перед складчато-покровными сооружениями образовались передовые прогибы — Предпиренейский, Предальпийский, Предкарпатский и др., а в их тылу — тыльные и межгорные прогибы, из которых наиболее крупный — Паннонский, общий для Карпат и Динарид. Все они выполнены мощными обломочными (молассовыми) толщами олигоцен-неогенового возраста. К олигоцен-миоцену относится и образование большинства впадин, составляющих ныне Средиземное море — Алжиро-Провансской, Тирренской, Адриатической, Эгейской, поглотивших отдельные части альпийских сооружений. В это же время возникла Западно-Европейская рифтовая система, включающая Рейнский и Ронский грабены. Одновременно произошла вспышка вулканической деятельности, затронувшая не только альпийский пояс (периферия Тирренской впадины, Паннонская и Эгейская впадины), но и эпигерцинскую платформу (Центральный Французский и Чешский массивы, Рейнский и Ронский грабены и др.).

Металлогения. В соответствии с геологическим строением Европы на её территории выделяются месторождения полезных ископаемых 6 металлогенических эпох: архейской, протерозойской, байкальской, каледонской, герцинской и альпийской.

К древнейшему, архейскому, этапу принадлежат самые древние месторождения железистых кварцитов на юго-востоке Финляндии (Хухус) и на севере Норвегии, а также некоторые месторождения сульфидных медно-никелевых руд типа руд Мончетундры на Кольском полуострове (возраст около 3000 млн. лет).

Среди месторождений протерозойского этапа, сосредоточенных в породах основания Восточно-Европейской платформы, выделяются 4 группы образований: магматические месторождения хромовых руд, титано-магнетитов и апатитомагнетитов среди ультраосновных и основных пород, известных на территории Финляндии, Швеции, на Кольском полуострове; древние медно-колчеданные месторождения Финляндии среди метаморфизованных вулканических пород; слюдяные и редкометалльные гранитоидные пегматиты Скандинавии, Кольского полуострова и Карелии; крупнейшие месторождения железистых кварцитов, в т.ч. Криворожский железорудный бассейн, Курская магнитная аномалия (2300-1600 млн. лет).

Металлогения байкальского этапа Европы ограничивается несущественными гидротермальными месторождениями руд цветных металлов. Осадочный палеозойско-мезозойский чехол Восточно-Европейской платформы, осложнённый местами локальными впадинами, заключает крупные месторождения энергетических углей, нефти и газа, осадочных руд железа и марганца, ископаемых россыпей титановых минералов, местами континентальных бокситов, строительных материалов.

Каледонская металлогения Европы наиболее отчётливо проявилась в Скандинавском геосинклинально-складчатом поясе на территории Норвегии и Великобритании. На ранней стадии геосинклинального режима здесь в связи с базальтоидным вулканизмом возникли многочисленные колчеданно-полиметаллические месторождения Норвегии и Швеции. На поздней стадии в связи с гранитоидным магматизмом сформировались гидротермальные полиметаллические и золоторудные месторождения, известные, например, на территории Великобритании.

Герцинская металлогения наиболее типична для Среднеевропейских герцинид. Выделяется ранняя стадия с базальтоидным магматизмом, сопровождаемым незначительными магматическими месторождениями титаномагнетитов и крупными колчеданно-полиметаллическими месторождениями типа Рио-Тинто в Испании. На поздней стадии в связи с гранитоидным магматизмом возникли многочисленные гидротермальные месторождения руд цветных металлов. Отчётливо проявлена металлогения активизированных участков платформы в виде поясов щелочных пород с редко-металльной и апатитовой минерализацией Кольского полуострова СССР и Норвегии. Герцинскому этапу геологической истории принадлежат крупнейшие Нижнерейнско-Вестфальский и Донецкий каменноугольный бассейны.

Альпийская металлогения проявилась в пределах Кавказо-Балкано-Средиземноморского пояса. Для ранней стадии альпийского этапа характерны медно-колчеданные месторождения Кавказа, Карпат, отчасти Альп, для поздней, орогенной, стадии — скарновые и гидротермальные месторождения руд вольфрама и молибдена, золота, свинца и цинка, медно-порфировые месторождения. Среди осадочных геосинклинальных формаций альпид находятся крупные месторождения Средиземноморской бокситоносной провинции, встречаются осадочные месторождения железа и марганца.

Вдоль фронта геосинклинально-складчатых поясов каледонид, герцинид и альпид Европы располагаются передовые прогибы соответствующего возраста, вмещающие месторождения нефти, газа, солей, серы (Предкарпатский прогиб).

Полезные ископаемые зарубежной Европы. На территории зарубежной Европы имеются крупные месторождения нефти и газа, каменных и бурых углей, руд железа, марганца, хрома, бокситов, меди, цинка, олова, ртути, пирита, барита, калийных солей, магнезита и некоторых других полезных ископаемых (см. карту, см. таблицу).

Среди других континентов зарубежная Европа занимает 1-е место в мире по запасам ртутных руд, 2-е — по запасам углей, цинковых руд, пирита, барита, калийных солей, 3-е — по запасам хромовых, свинцовых и апатитовых руд, флюорита.

Энергетическое сырьё. Первое нефтяное месторождение Европы открыто в 1813 во Франции (Пешельбронн). Однако планомерные поиски нефти и газа в капиталистических странах Европы начаты в 40- 50-е гг. 20 века, когда были открыты самые крупные в наземной части континента нефтяные и газовые месторождения; Схонебек (1943) в Нидерландах, Лак (1949) и Парантис (1954) во Франции, большинство месторождений в северо-западной части ФРГ, газовые месторождения долины реки По в Италии, месторождения Джела и Рагуза на острове Сицилия (Италия). Резкий поворот в проведении поисково-разведочных работ в зарубежной Европе произошёл в 1959 после открытия одного из крупнейших в мире газовых месторождений — Гронинген (Слохтерен) в Нидерландах. Начались активные геологические поиски и разведка в акватории Северного моря, которые привели к открытию ряда крупных и крупнейших морских месторождений нефти и газа в Великобритании, Нидерландах, Норвегии и Дании. Всего в пределах зарубежной Европы известен 21 нефтегазоносный бассейн общей площадью около 2800 тысяч км.

Большая часть бассейнов связана с областями развития разновозрастных платформ (докембрийской Восточно-Европейской, байкальско-каледонской Среднеевропейской и герцинской Западно-Европейской). Общая площадь бассейнов платформенного типа 1400 тысяч км 2 . Остальные бассейны связаны с областью развития альпийских горно-складчатых сооружений и зонами их сочленения с платформами. Подавляющая часть запасов нефти и газа сконцентрирована в крупнейшем в Европе Центральноевропейском нефтегазоносном бассейне (акватория Северного моря), а также в Предкарпатско-Балканском нефтегазоносном бассейне, Аквитанском нефтегазоносном бассейне, Адриатическо-Ионическом нефтегазоносном бассейне, частично в Балтийской нефтегазоносной области. Основные продуктивные горизонты приурочены к фанерозойским отложениям.

Среди стран зарубежной Европы разведанными запасами нефти и газа обладают Австрия, Албания, Болгария, Великобритания, Венгрия, ГДР, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Румыния, Франция, ФРГ, ЧССР, Югославия. Наиболее значительны запасы в Великобритании и Норвегии. На начале 1983 в зарубежной Европе открыто 752 нефтяных и 804 газовых месторождения. Из них газовое месторождение Гронинген — гигантское, 47 месторождений (26 нефтяных и 21 газовые) относятся к категории крупных и крупнейших (запасы нефти от 50 до 500 млн. т, газа — от 50 до 500 млрд. м 3 ), остальные месторождения — средние и мелкие. Наиболее крупные месторождения в социалистических странах: нефтяные — Морени-Гура-Окницей (Румыния), Альдьё (Венгрия); газовые — Зальцведель-Пеккензен (ГДР), Пшемысль-Яксманице (Польша). Основные разведанные запасы углеводородов (свыше 80%) сконцентрированы на глубине от 1 до 3 км, в интервале 3-5 км содержится 17% запасов.

Общие запасы всех типов углей зарубежной Европы оцениваются в 873 млрд. т, достоверные — в 243 млрд. т, из них около 642 млрд. т — антрациты и каменные угли и 230 млрд. т — бурые угли (1983). Наиболее крупными запасами среди европейских стран располагают ФРГ, Великобритания, Югославия, Польша, ГДР (бурый уголь), Чехословакия, Венгрия, Болгария (бурый уголь), Румыния, Франция. Значительно меньшие запасы сосредоточены в Нидерландах, Греции (главным образом бурый уголь), Испании, Бельгии, Австрии (бурый уголь). Большая часть месторождений каменных углей связана с каменноугольными отложениями и приурочена в основном к намюрскому и вестфальскому ярусам карбона (Бельгия, Болгария, Польша, Чехословакия, Великобритания, ФРГ, Франция). Наиболее крупные каменноугольные бассейны — Нижнерейнско-Вестфальский (Рурский), Саарский, Ахенский, Крефельдский (ФРГ), Южно-Уэльский, Йоркширский, Южно- и Северо-Шотландский (Великобритания), Лотарингский, Нор-Па-де-Кале (Франция), Верхнесилезский, Люблинский (Польша), Остравско-Карвинский (ЧССР), Добруджанский и др. (НРБ), Шпицберген (Норвегия). Месторождения Астурийского каменноугольного бассейна (Испания) приурочены к отложениям верхнекарбонового возраста. Как исключение встречаются незначительные угольные месторождения в пермских и юрских образованиях (Франция, Великобритания). Мощность отдельных угольных пластов — от 1 до 3 м; суммарные мощности достигают 84 м (ФРГ). Качество углей преимущественно хорошее, они отличаются высокой теплотворной способностью; это — битуминозные угли, антрациты, коксующиеся угли (Великобритания, ФРГ). В Лотарингском угольном бассейне (Франция) угли в основном жирные, длинно-пламенные. Угли Астурийского бассейна преимущественно газовые (содержание летучих компонентов до 45%), близкие по составу угли добываются на месторождениях Бельгии и Нидерландов. Известны крупные бассейны и месторождения бурых углей и лигнитов эоцен-плиоценового возраста: Магдебургский, Среднегерманский, Нижнелаузицкий (ГДР), Северо-Чешский и Соколовский (ЧССР), Восточно-Марицкий (НРБ), Мунтения, Комэнешти (СРР), Креканский и Колубарский (СФРЮ), Нижнерейнский (ФРГ), Птолемаис, Мегалополис (Греция), бассейны Кёфлах-Фойтсберг (Австрия). Качество углей различное.

Месторождения урановых руд принадлежат к различным промышленно-генетическим типам. Многочисленны гидротермальные месторождения жильного или прожилково-вкрапленного типа в гранитах. К ним принадлежит часть месторождений Франции (Лимузен, Морван, Форез, Шардон и др.), Испании (Ла-Вирхен, Монастерио, Альбаррана, Эсперанса и др.), некоторые месторождения ГДР, Чехословакии и Югославии. Руды таких месторождений содержат U от 0,14% до первых процентов. Некоторые месторождения залегают в верхнепалеозойских кристаллических горных породах. Часть запасов сосредоточена в стратиформных осадочных и осадочно-инфильтрационных месторождениях, залегающих в пермских песчаниках (Ле-Брюжо, Ле-Буа-Нуар, Лодев во Франции). Большое значение имеют месторождения в метаморфических породах, обогащенных углистым материалом (например, Сьюдад-Родриго в провинции Саламанка в Испании с содержанием в рудах до 0,15% U). Особое положение занимают месторождения в чёрных сланцах (до 0,10% U) — Ранстад и др. (Швеция). Незначительные по запасам месторождения урана с содержанием 0,1-0,5% U выявлены также в Италии (Прайт), Португалии (Уржейрика и др.), ФРГ (Менценшвандт), Швейцарии (Эмме-Ифлис), Великобритании (Мейнленд).

Руды чёрных металлов. Основные запасы железных руд заключены в апатито-магнетитовых месторождениях, приуроченных к докембрийским кристаллическим породам, —

Источник