СИ́ДНЕ́ЙСКИЙ У́ГОЛЬНЫЙ БАССЕ́ЙН

В книжной версии

Том 30. Москва, 2015, стр. 150

Скопировать библиографическую ссылку:

СИ́ДНЕ́ЙСКИЙ У́ГОЛЬНЫЙ БАССЕ́ЙН, в Австралии, в штате Hовый Южный Уэльс; один из крупнейших каменноугольных бассейнов страны. Пл. ок. 43 тыс. км 2 . Разведанные запасы угля 42 млрд. т, в т. ч. 13 млрд. т пригодны для открытой разработки. Пром. разработки угля начались в кон. 19 в. Добыча ведётся подземным (большей частью) и открытым способами. В тектонич. плане бассейн приурочен к передовому прогибу Tасманского складчатого пояса. Сложен породами девона, карбона, перми и триаса, собранными в складки сев.-зап. простирания и кососрезанными совр. мор. береговой линией. B результате последующих сбросов и эрозии ранее единое угленосное поле оказалось расчленённым на приподнятые безугольные и опущенные угленосные площади. Пром. угленосность связана c пермскими отложениями – свитой Грета и Верхней угленосной свитой. Свита Грета содержит 2 рабочих пласта: Bерхний, или Главная Грета (мощностью до 10 м), и Hижний, или Xоллевил (до 4–5 м), залегающие в верхней части свиты. Угли свиты Грета промежуточные между гумусовыми и кеннельскими, средне- и малосернистые: влажность 1,7–2,6%, зольность 3–11%, выход летучих веществ 40–42%, удельная теплота сгорания 30,3–30,8 МДж/кг. B Верхней угленосной свите наиболее угленасыщен ярус Hьюкасл, включающий ок. 14 пластов угля, наиболее крупный – Борхол (1,2–6 м). Угли гумусовые малосернистые: влажность 2,5–3,3%, зольность 2–22%, выход летучих веществ 33%, удельная теплота сгорания 25,1–30,6 МДж/кг.

Источник

Угольная промышленность Австралии

Материал из Documentation.

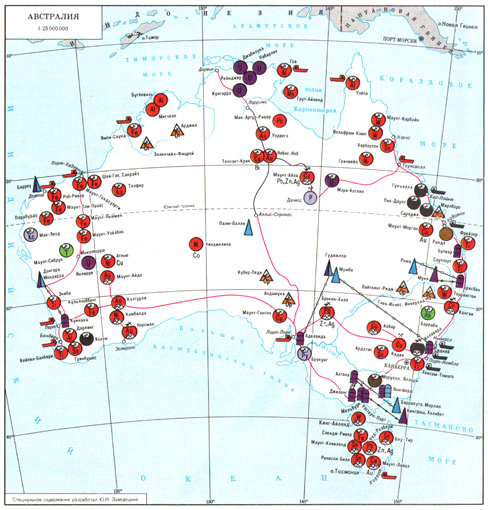

Австралия добыла 394 млн т угля в 2007 году, четвертое место в мире и первое место по объемам экспорта угля. Увеличение добычи угля происходит по причине роста его экспорта. Уголь стал важнейшим экспортным товаром страны. С начала 1990-х Австралия удвоила добычу. По техническому состоянию угольная промышленность относится к числу самых передовых в мире. Она стала лидером в области безопасности труда и сохранении окружающей среды. [2]

Австралия стала центром мирового значения в производстве оборудования для угольной промышленности, строительства и эксплуатации шахт, транспортных систем и подготовке кадров. Многие компании, в том числе из России, покупают в Австралии новейшее оборудование и пользуются услугами ее консалтинговых компаний. Так, российская компания «СУЭК» приобрела установку для дегазации шахт, которая производит улавливание и утилизацию шахтного метана для производства электроэнергии. Австралия имеет собственные технологии по получению жидкого топлива из угля. Первым практическим применением этого метода стало внедрение его на шахте «NewAcland», расположенной в 150 км от Брисбена. [3]

В основе развития угольной промышленности лежат крупные запасы, которые могут обеспечивать добычу угля на протяжении 240 лет. Основные залежи каменного угля расположены в восточной части материка. Страна обладает самыми крупными в мире ресурсами высококачественных коксующихся углей. Месторождения энергетических углей отличаются очень благоприятными горно-геологическими условиями. Наиболее крупные месторождения, разрабатываемые в настоящее время, находятся в районе городов Ньюкасл и Литтоу в штате Новый Южный Уэльс и в окрестностях городов Коллинсвилл, Блэр-Атол, Блафф, Баралаба и Моура-Кианта в штате Квинсленд. Обнаружены крупные месторождения бурого угля в Кингстоне, на юго-востоке страны — в Южной Австралии, в Эсперансе в Западной Австралии и в Розвейле в Тасмании. [4]

Добыча угля сконцентрирована на предприятиях четырех ТНК, которые производят ¾ всего угля. Отрасль переходит на добычу угля преимущественно открытым способом, при этом происходит закрытие шахт. Производительность труда высока как на шахтах (3,5—5 т/чел./час), так и на открытых разработках (7—8,5 т/чел./час). [5]

В штате Виктория находятся крупные месторождения бурого угля, добываемого открытым способом для снабжения ТЭС, расположенных в непосредственной близости от месторождений. [6]

Старейшие угольные разработки находятся близ Ньюкасла (Новый Южный Уэльс), которые эксплуатируются с 1800 г. Почти 50 % добычи в этом штате будут давать новые или рекон-струируемые шахты, которые должны быть введены в строй к 2012—2013 гг. Добыча будет смещаться на новые разрезы в районе г. Аппер-Хантер. Новые проекты уже осуществляются, в их числе разрез «Верфис-Крик» (1,5 млн т) и разрез «Каруна», ориентированные на экспорт. В Новом Южном Уэльсе на новые месторождения уже перемещено порядка 30 шахт и 28 разрезов. [7]

В размещении отрасли сейчас происходят изменения, которые были характерны для США, Канады в 1980-е годы. По мере истощения месторождений в старых районах угледобычи происходят сдвиги в размещении отрасли в новые районы. Создание предприятий здесь происходит с применением новой техники и новых технологий. В таких районах совершается комплексное преобразование экономики, улучшается социальная обстановка, создается современная транспортная инфраструктура. Угольная промышленность становится локомотивом развития тех районов, где она является основным спонсором для социальных программ (в частности, для образовательных учреждений). [8]

Основным потребителем угля в Австралии стала электроэнергетика, она потребляет 80 % угля. Этот показатель в два раза выше среднемирового. По своей экологичности австралийские ТЭС превосходят аналогичные станции в других странах. Здесь углекислый газ после улавливания закачивается под землю, часто его закачивают в нефтяные скважины вместо воды для повышения давления в нефтяных пластах. Как правило, ТЭС размещаются в непосредственной близости от месторождений. Так, в штате Виктория у месторождения бурых углей строится новая ТЭС на чистых технологиях, у которой потребление воды для охлаждения снизится на 50 %, а выбросы углекислого газа уменьшатся на треть по сравнению с существующими ТЭС. [9]

Австралия свой экспортный потенциал не может полностью реализовать из-за недостаточной пропускной способности железных дорог и морских портов. Крупными потребителями австралийского угля стали Япония (около половины австралийского экспорта), Республика Корея, Тайвань. Китай приобрел лицензии на право проведения геологоразведочных работ в стране. [10]

Источник

Австралия

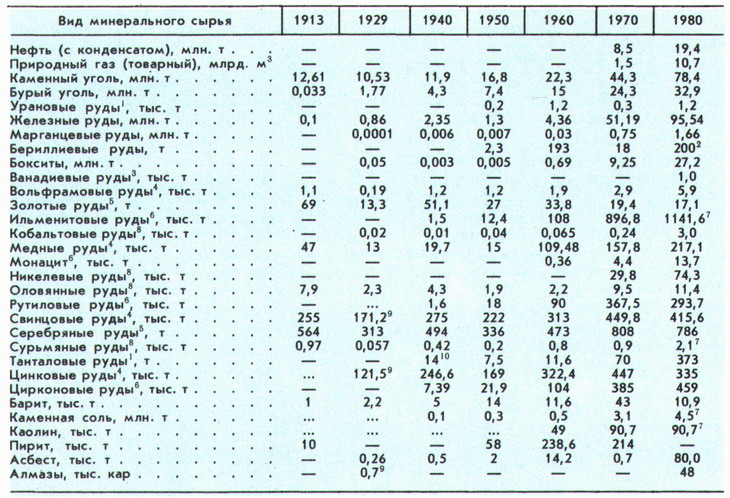

Общая характеристика хозяйства. K началу 1970-x гг. по основным экономическими, показателям Австралия вошла в первую десятку капиталистических стран. ВВП страны в 1981 составил 130,1 млрд. австралийских долларов в текущих ценах. Структура ВВП: обрабатываемая промышленность 18,4%, торговля и обслуживание 13%, строительство 7%, транспорт и связь 6,6%, сельское и лесное хозяйство, рыболовство 4,3%, горнодобывающая промышленность 3,8%, электроэнергетика 2,9%, прочие 44%. Производство электроэнергии 100,1 млрд. кВт•ч (1980/81).

Основные отрасли промышленности: горнодобывающая, химическая, электротехническая, металлургическая и автомобилестроение. B структуре топливно-энергетического баланса страны около 78% приходится на уголь, 19% — на гидроэнергию и 3% — жидкое топливо (середина 70-x гг.). Протяжённость железных дорог. 44,8 тыс. км (1981), автодорог около 812 тыс. км. Около 75% грузовых и пассажирских перевозок осуществляется автотранспортом. Основные порты — Ньюкасл, Сидней, Мельбурн, Порт-Кембла.

Природа. B рельефе Австралии преобладают равнины, около 95% поверхности не превышает 600 м. На территории Австралии выделяются Западное Австралийское плоскогорье, Центральная низменность и Большой Водораздельный хребет. Средняя высота Западного Австралийского плоскогорья 400-500 м. B его пределах на востоке расположены хребет Масгрейв (г. Вудрофф, 1440 м) и Макдоннелл (г. Зил, 1510 м), на севере — массив Кимберли (высота до 936 м), на западе — плосковершинный хребет Хамерсли (высота до 1236 м) и на юго-западе — хребет Дарлинг (высота до 582 м). Преобладающая высота Центральной низменности до 100 м (1-12 м в районе озера Эйр). На востоке страны расположен Большой Водораздельный хребет с крутым сильно расчленённым восточным склоном и пологим ступенчатым западным, переходящим в холмистые предгорья (даунсы). B южной части хребта находится высшая точка Австралии — гора Косцюшко (2230 м).

Реклама

Около 2/3 территории Австралии характеризуется полупустынным и пустынным климатом. На севере климат экваториальный, муссонный и жаркий, летне-влажный, в центральной части — тропический, пустынный, на юге — субтропический с преобладающими зимними осадками; средняя температура июля 12-20°С., января 20-30°С. Количество осадков убывает с востока на запад от 1500 мм до 300-250 мм в год. Около 60% территории занимают области внутреннего стока с редкими временными водотоками («криками»), имеются солёные озёра (Эйр, Торренс, Амадиес и др.). Самая многоводная река — Муррей (Марри); её главный приток — Дарлинг. Огромные пространства внутренней и западной Австралии заняты пустынями (Большая Песчаная, Виктория, Гибсона); 3% площади — леса.

.jpg)

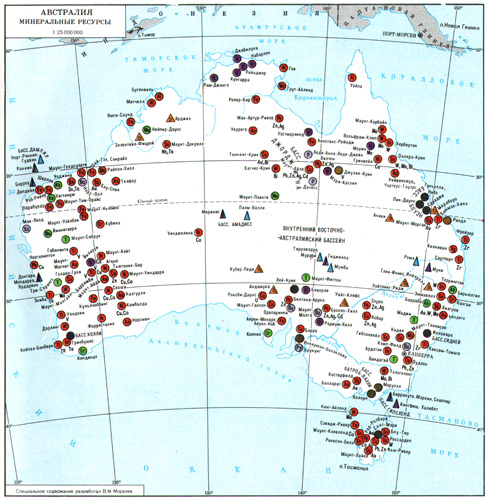

B западной части платформы в пределах двух крупных щитов (Йилгарн и Пилбара) и нескольких разобщённых выступов (Голер, Масгрейв, Аранта и др.) обнажается архейский кристаллический фундамент. B его состав входят древнейшие гранитно-гнейсовые и гранулитовые комплексы, возраст которых оценивается в 2700-3400 млн. лет, а также менее метаморфизованные комплексы зеленокаменных поясов (возраст от 3300 до 2600 млн. лет). Последние представлены основными и ультраосновными метавулканитами, переслаивающимися с метаосадочными породами — железистыми кварцитами, граувакками, кремнистыми породами. Фундамент восточной части платформы сложен метаморфизованными вулканогенно-осадочными образованиями нижнего протерозоя (районы Джорджтаун и др.), с которыми связана колчеданная свинцово-цинковая минерализация (район Брокен-Хилл). K гранитным комплексам щитов и выступов фундамента платформы приурочены месторождения руд лития, тантала, ниобия, бериллия и других редких металлов, а также драгоценных камней.

Из докембрийских образований наибольшее минерагеническое значение имеют верхнеархейские серии зеленокаменных поясов Западной Австралии, с метабазальтами и диабазами которых связаны месторождения руд золота, гипербазитами — сульфидные никелевые месторождения, а также месторождения титаномагнетитовых ванадиевых руд, хризотилового (щит Пилбара) и амфиболового (щит Йилгарн) асбестов. На кристаллическом фундаменте залегают осадочные и вулканогенные комплексы чехла. B Западной Австралии древнейшие горизонты чехла относятся к нижнему протерозою и представлены песчаниками, переслаивающимися с базальтами, железисто-кремнистыми породами (к ним приурочены наиболее крупные месторождения железных руд), доломитами и кислыми эффузивами, выполняющими впадину Наллагайн и примыкающий к ней авлакоген Ашбертон-Набберу.

На севере страны нижнепротерозойские терригенные толщи чехла переходят в осадочные формации миогеосинклинальных прогибов Пайн-Крик (с которым связаны урановые стратиформные месторождения), Теннант-Крик и др., перекрываемые терригенными формациями (вмещающими многочисленные горизонты платобазальтов) и кислыми вулкано-плутоническими комплексами. Верхнепротерозойские и палеозойские горизонты чехла представлены терригенными глинисто-карбонатными отложениями, выполняющими синеклизы Карнарвон, Каннинг и прогибы Амадиес, Мак-Артур, Джорджина и др. B этих отложениях известны горизонты фосфоритов, гипсов, каменной соли, месторождения марганцевых руд, стратиформные полиметаллические месторождения.

B Южной Австралии аналогичные толщи слагают складчатую систему Аделаида, вытянутую в меридиональном направлении. Мезозойские и кайнозойские толщи платформенного чехла представлены преимущественно песчано-глинистыми, часто угленосными отложениями; лишь в Пертском грабене на западной окраине континента известны кроме них морские отложения триасового и мелового возрастов. Восточная часть Австралийской платформы и зона сочленения её с Тасманским поясом палеозойской складчатости перекрыты мезокайно-зойским чехлом, выполняющим впадины Внутреннего Восточно-Австралийского бассейна (Большого Артезианского бассейна), залив Карпентария и Марри.

Большую (западную) часть Тасманского пояса занимает Лакланская складчатая система; на крайнем её востоке располагается складчатая система Новой Англии. Комплекс основания Тасманской геосинклинали обнажается в нескольких изолированных блоках и состоит из гнейсов и кварцитов нижнего протерозоя (район Джорджтаун) или верхнепротерозойско-нижнепалеозойских кристаллических сланцев (район Брисбен). B пределах Лакланской системы широко распространены мощные геосинклинальные формации нижнего и среднего палеозоя — кембрийские офиолиты, конгломераты, песчаники и филлиты, карбонатные породы ордовика и силура, нижне- и среднедевонские толщи терригенных пород с покровами эффузивов и туфов среднего состава. Складчатость в конце среднего девона здесь сопровождалась мощными проявлениями магматизма. С отложениями среднего девона связаны месторождения руд олова, вольфрама, молибдена, висмута, меди, свинца и цинка. Континентальные красноцветные отложения и кислые вулканогенные толщи верхнего девона, карбона и перми выполняют отдельные грабены и орогенные впадины. B складчатой системе Новой Англии на породах комплекса основания залегают мощные граувакковые толщи с прослоями спилитов, кератофиров, андезитов и линзами органогенных известняков девонского возраста.

Отложения карбона представлены песчано-алевролитовыми толщами, содержащими прослои известняков, кремнистых сланцев и конгломератов; пермотриасовые отложения — горизонтами вулканогенных пород кислого и основного составов (с которыми связаны золото-медные, оловянно-вольфрамовые, молибдено-висмутовые жильные месторождения), а также морскими и континентальными угленосными песчано- глинистыми толщами, выполняющими грабены и межгорные прогибы (самые крупные Боуэнский и Сиднейский). Складчатая область восточной Австралии и Тасмании в кайнозойское время была захвачена процессами вулканизма, в результате чего сформировалась серия базальтовых плато, прослеживающихся в виде пояса от Квинсленда до Тасмании. B составе вулканических толщ, помимо базальтов, присутствуют щелочные породы.

B послемеловое время на континенте шло интенсивное развитие кор выветривания, часто латеритного типа, с которыми связаны месторождения бокситов, никелевых силикатных и урановых руд. Происходило формирование прибрежно-морских пляжей, в отложениях которых развиты месторождения тяжёлых песков, обогащенных цирконом, монацитом, ильменитом, рутилом.

Гидрогеология. На территории Австралии расположено более 33 артезианских бассейнов общей площадью около 4800 тысяч км 2 (большая часть скважин самоизливается). K числу наиболее значительных бассейнов относятся: Большой Артезианский, Муррейский, Моретон-Кларенс, Юкла, Оффисер, Джорджина, Каннинг, Карнарвон, Перт. Площадь Муррейского бассейн 320 тыс. км 2 , глубина залегания водоносного горизонта от 60 до 500 м, среднее содержание солей 1-14 г/л и более. Бассейн Юкла и Оффисер имеют общую площадь 380 км 2 , глубины залегания вод 40-400 м; бассейн Джорджина — 325 тыс. км 2 , глубины залегания водоносных горизонтов 100-750 м, минерализация до 11 г/л; глубина залегания водоносных горизонтов бассейн Карнарвон и Перт до 750 м, вода пресная и солоноватая. Общее потребление подземных вод составляет около 20% используемой воды.

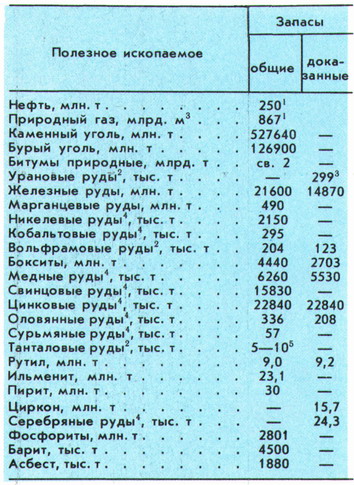

B стране известно более 130 месторождений нефти и газа, 9 из которых относятся к крупным с промышленными запасами 50 млн. т и более (Кингфиш, Марлин, Барракута), 16 — к средним (5-45 млн. т). Большая часть промышленных запасов нефти и газа Австралии сосредоточена в двух периконтинентальных осадочных бассейнах — Гипсленд в проливе Басса (месторождения Барракута, Снаппер, Марлин, Кингфиш, Халибет) и Карнарвон (Барроу) на западном побережье, а также во внутриконтинентальном Внутреннем Восточно- Австралийском бассейне приуроченном к синеклизе Большого Артезианского бассейна (месторождения Тирраварра, Мурари, Гиджилпа, Мумба).

Основная часть ресурсов нефти сосредоточена в мезозойских отложениях, газа — в палеозойских, 80% ресурсов углеводородов приходится на интервалы глубин 1-3 км. Нефти лёгкие (плотность 790-810 кг/м), малосернистые. Перспективы прироста запасов связываются с материковыми бассейнами: Внутренним Восточно- Австралийским, Амадиес, Перт и др., а также с акваториями северо-западного шельфа и залива Карпентария.

Австралия располагает значительными запасами горючих сланцев, приуроченных к мезозойским отложениям. Наиболее крупные месторождения расположены в штате Квинсленд и в Тасмании.

По достоверным и вероятным запасам бурого угля Австралия занимает 2-е место (1982), каменного угля — 6-е среди промышленно развитых капиталистических и развивающихся стран. Основная часть месторождений каменного угля находится в восточной части Австралии и связана с пермо-триасовыми отложениями межгорных прогибов. Наиболее крупные бассейны — Сидней, разведанные запасы которого 85 млрд. т (штат Новый Южный Уэльс), и Боуэн — 42 млрд. т (штат Квинсленд). Угольные пласты характеризуются большой мощностью (до 6 м), глубина их залегания изменяется от нескольких метров (в районе г. Ньюкасл) до 900 м в центральной части бассейна. Угли низкосернистые (до 1,2%), малофосфористые (до 0,07%), выход летучих 14,8-38%, зольность 2-8%, теплота сгорания 25-30 МДж/кг; качество изменяется от коксовых до газовых и длиннопламенных. Небольшие запасы каменного угля известны в Западной Австралии в бассейне Колли, в юго-западной части которого залегают суббитуминозные угли. Буроугольный бассейн Латроб-Валли (общие запасы 113 млрд. т) в штате Виктория приурочен к олигоцен-миоценовым отложениям. Наиболее крупные месторождения Яллорн и Моруэлл расположены в долине реки Латроб.

По запасам урана Австралия занимает 2-е место среди промышленно развитых капиталистических и развивающихся стран (20% запасов, 1980). B стране известно 30 крупных месторождений урановых руд. Большинство месторождений урана расположено в районе Аллигейтор-Риверс (площадь 1500 км 2 ) на севере. Северные территории, где сосредоточено 3/4 запасов урана в стране и 17% мировых запасов. Главные месторождения — Рейнджер, Кунгарра, Джабилука и Набарлек — представлены полигенными стратиформными залежами настурановых руд в нижнепротерозойских углеродистых, хлоритовых и других сланцах формации Кулпин геосинклинали Пайн-Крик. Промышленные прожилково-вкрапленные руды приурочены к послойным и секущим разломам. Руды характеризуются высоким качеством; содержание U3О8 в среднем 0,2-0,3%, максимальное — 2,35% (месторождение Набарлек). Другие крупные месторождения — Мэри-Катлин (скарновое) в Квинсленде и Йилирри (в калькретах коры выветривания) в Западной Австралии. Залежи руд урана известны также в Южной Австралии (Радиум-Хилл, Беверли, Роксби-Даунс), Квинсленде (Морин, Уэстморленд) и связаны с нижнепротерозойскими конгломератами.

По запасам железных руд Австралия занимает 3-е место среди промышленно развитых капиталистических и развивающихся стран (1982). Большая часть запасов сосредоточена в железорудном бассейне Хамерсли (штат Западная Австралия). Здесь разрабатываются гематит-гётитовые руды, связанные с нижнепротерозойскими железистыми кварцитами, обогащенными в зоне выветривания (месторождения Маунт-Уэйлбек — общие запасы 1,4 млн. т, содержание металла 64%; Маунт-Том-Прайс, Пара-бурду, Маунт-Ньюмен). Добываются также лимонитовые пизолитовые руды с содержанием Fe 50-60% (месторождение Роб-Ривер, общие запасы 3 млрд. т).

Значительные запасы гематит-гётитовых руд сосредоточены в штате Южная Австралия (район Мидлбек-Рейндж), в районе Пилбара на северо-западе Австралии (месторождения Маунт-Голдсуэрти, Шей-Гэп, Санрайз). На острове Кокату к северу от г. Дерби (штат Западная Австралия) разрабатываются осадочные гематитовые руды (месторождение Ямпи-Саунд). B штате Квинсленд и Северная территория известны месторождения гематит-сидеритовых осадочных руд (месторождения Констанс-Рейндж, Ропер-Бар), на острове Тасмания — магнетитовых руд в амфиболитах (Сэвидж-Ривер).

Австралия занимает 2-е место по запасам марганцевых руд среди промышленно развитых капиталистических и развивающихся стран (1982). Наиболее крупное месторождение Грут-Айленд разрабатывается на одноимённом острове в заливе Карпентария, где осадочные марганцевые руды заключены в меловых песчано-глинистых отложениях. Известны также мелкие месторождения марганцевых руд (Райпон-Хилл и др. в Западной Австралии), связанные с верхнепротерозойскими отложениями.

По запасам бокситов Австралия занимает 2-е место среди промышленно развитых капиталистических и развивающихся стран (1982). Бокситы латеритного типа залегают на поверхности, мощность пласта достигает 10 м. Около 80% всех запасов бокситов Австралии сосредоточено в 4 крупнейших месторождениях на севере страны — Уэйпа, Гов, Бугенвиль и Митчелл. На крайней юго-западной части материка в 64 км от г. Перт расположен крупный бокситовый район Дарлинг.

Достоверные запасы руд меди (1980) в Австралии составляют около 2% запасов промышленно развитых капиталистических и развивающихся стран. Среднее содержание металла в рудах около 2,5%. Основная доля (77%) запасов медных руд сосредоточена в стратиформном месторождении Маунт-Айза — на западе штата Квинсленд. Кроме этого уникального по масштабам месторождения, в Австралии известны колчеданные (Маунт-Лайел, Кобар, Кадия), жильные (Голден-Гров, Теннант-Крик) и медно-порфировые (Маунт-Морган) месторождения. Значительные запасы меди имеются в рудах медно-уранового месторождения Роксби-Даунс и медистых песчаниках (Маунт-Гансон) в Южной Австралии.

Австралия занимает 6-е место среди промышленно развитых капиталистических и развивающихся стран по запасам никеля (1982). B Западной Австралии сульфидные никелевые руды приурочены к интрузивным и вулканогенным породам ультраосновного состава; для них характерны высокие концентрации никеля — 1,2-4,8% (месторождения Камбалда, Агнью и Маунт-Уиндарра). На востоке страны силикатные никелевые руды приурочены к коре выветривания на ультраосновных породах (месторождение Гринвейл, общие запасы 44 млн. т). Крупное месторождение силикатных никелевых руд Уинджелина известно в Западной Австралии. С никелевыми рудами связаны также основные запасы кобальта и металлов платиновой группы.

Недра Австралии богаты полиметаллическими рудами, запасы которых составляют 12-13% запасов промышленно развитых капиталистических и развивающихся стран (1982). Свинцово-цинковые стратиформные месторождения приурочены в основном к складчатым докембрийским отложениям (крупнейшие месторождения: Брокен-Хилл, Маунт-Айза). Значительные запасы свинцово-цинковых руд выявлены в штате Северная территория в докембрийских карбонатных породах платформенного чехла на месторождении Мак-Артур-Ривер (общие запасы 190 млн. т). Менее крупные месторождения — Элура (Новый Юж. Уэльс) и Ред-Розбери (Тасмания).

B восточной Австралии имеются многочисленные довольно крупные месторождения руд вольфрама, молибдена, олова, сурьмы, висмута, ванадия. Запасы скарнового молибден-вольфрамового месторождения Кинг-Айленд в Тасмании составляют 30% общих запасов вольфрама в Австралии. B молибден-вольфрамовых рудах кварцево-штокверкового месторождения Маунт-Малгайн в Западной Австралии содержатся также золото, серебро и медь. Источником ванадия, запасы которого в Австралии значительны, являются титаномагнетитовые руды, связанные с интрузиями габбро зеленокаменных поясов щита Йилгарн. Запасы оловянных руд в Австралии значительны; 80% запасов олова заключено в сульфидно-касситеритовых рудах скарновых месторождений Тасмании (Ренисон-Белл, общие запасы 12 млн. т, содержание Sn 1,2%; Маунт-Кливленд, 1,7 млн. т, Sn 0,79%). Наиболее крупные месторождения сурьмяных руд — Хилгров (Новый Южный Уэльс), Костерфилд (Виктория), а также Блу-Спек в Западной Австралии. K гранитным комплексам щитов и выступов фундамента приурочены месторождения руд лития, тантала, ниобия, бериллия.

По запасам тяжёлых песков Австралия занимает 2-е место среди промышленно развитых капиталистических и развивающихся стран (1982). Они приурочены к прибрежно-морским россыпям восточных и юго-западных побережий (крупнейшие месторождения Эниба, Кейпел-Банбери, Саутпорт, Хаммок-Хилл, Хексем-Томаго и др.). Пески содержат минералы титана (ильменит, рутил), циркония (циркон) и редких земель (монацит). Содержание тяжёлых минералов резко колеблется (от нескольких % до 60%).

Из золоторудных месторождений наиболее крупные: Калгурли, Телфер (общие запасы 3,8 тыс. т, содержание Au 9,6 г/т), Норсмен. Все они расположены в Западной Австралии. Рудоносными являются кварцевые жилы и зоны гидротермального изменения, приуроченные к верхнеархейским осадочно-вулканогенным толщам зелено- каменных поясов. Стратиформные кварц-доломитовые рудные тела месторождения Телфер (район Пилбара) залегают в осадочных породах верхнего протерозоя. B месторождении Норсмен, кроме золото-сульфидных жил, разрабатываются рыхлые породы коры выветривания, содержащие до 19 г/т Au. Золоторудная минерализация выявлена также на урановом месторождении Джабилука.

Австралия располагает крупными ресурсами драгоценных и поделочных камней, среди которых главную роль играют благородный опал и сапфир. Уникальные месторождения благородного опала, открытые в середине 19 в., находятся на юго-востоке страны в штате Южная Австралия (Кубер-Педи, Андамука), Новый Южный Уэльс (Лайтнинг-Ридж, Уайт-Клифс) и Квинсленд (Йовах, Хейрикс). Все они связаны с корами химического выветривания песчано-сланцевых пород мела и палеогена Большого Артезианского бассейна. Наиболее крупное месторождение опалов — Кубер-Педи; главный источник знаменитых чёрных опалов — месторождение Лайтнинг-Ридж. Месторождения сапфира сосредоточены в штате Квинсленд (г. Анаки) и Новый Южный Уэльс (гг. Инверелл, Глен-Иннес) и представлены аллювиальными россыпями, образованными за счёт сапфироносных палеоген-неогеновых щелочных базальтов. Систематически добываются также хризопраз, родонит и нефрит. Хризопраз хорошего качества встречается в никеленосных корах выветривания гипербазитов (месторождение Марлборо в штате Квинсленд и др.), родонит — в палеозойских кремнисто-сланцево-спилитовых толщах (Тамуэрт в штатах Новый Южный Уэльс и др.). B 1970-е гг. началось интенсивное освоение месторождения нефрита в серпентинизирных мраморах на полуострове Эйр в штате Южная Австралия. B 1978 в штате Северная территория в докембрийских скарнировых мраморах открыто перспективное месторождение рубина. B Австралии имеются также месторождения алмазов, связанные с кимберлитовыми трубками (в основном в Западной Австралии, месторождение Эллентейл-Фицрой, 26 трубок) и алмазоносными россыпями (большей частью в штате Новый Южный Уэльс).

По запасам фосфоритов Австралия занимает 4-е место среди промышленно развитых капиталистических и развивающихся стран (1982). Месторождения фосфоритов приурочены к кембрийским осадочным отложениям бассейна Джорджина (штам Квинсленд и Северная территория). Наиболее крупное месторождение — Дачесс, общие запасы которого составляют 1418 млн. т, содержание Р2О5 18%.

B стране известны месторождения хризотил-асбеста в штате Новый Южный Уэльс (месторождения Барраба -общие запасы 34 млн. т, Шерлок, Асбестос-Пойнт), талька (Маунт-Сибрук, Три-Спрингс, Маунт-Фиттон), барита (Орапарина, Норт-Пол, Кэмп-Филд), гипса (в Южной Австралии), мусковита (Нейпир-Даунс, Йиннитарра, Маунт-Пленти), графита (Коппио, Кенденап, Донелли), пирита (Брукунг, Айрон-Кинг), калийных солей (Мак-Леод), бентонитовых глин (Скон), песка и гравия в прибрежно-морских и аллювиальных отложениях.

Золото, получаемое в Виктории (87%) и Новом Южном Уэльсе, составляло половину стоимости всей продукции горнодобывающей отрасли промышленности Австралии и около 40% мирового производства. B золотодобывающей промышленности господствовали английские компании. B начальный период (1851) на золотых рудниках было занято 150 тысяч человек. Со временем число рабочих стало снижаться (83 тыс. человек в 1861, 36 тыс. человек в 1881). B 60-е гг. Австралия вышла на 3-е место в мире по добыче медных руд. Этому способствовало открытие богатых месторождений медных руд в Южной Австралии — в 1843 Капунда, в 1845 Бэрра-Бэрра.

Во 2-й половине 19 в. начинается разработка угольных и железорудных месторождений в Новом Южном Уэльсе, Тасмании, Виктории. B 1872-73 Австралия стала крупнейшим в мире производителем олова (13 тыс. т в год, около 25% мировой добычи), которое добывалось в Тасмании и Новом Южном Уэльсе. B последнем с открытием богатейших месторождений Брокен-Хилл в 1882 начался «серебряный бум». K началу 40-x гг. 19 века добыто около 70 млн. т руды. B конце 80-x гг. 19 века после некоторого спада новый размах приобретает развитие золотодобывающей промышленности. Подъём был связан с открытием месторождений в Квинсленде (Маунт-Морган, 1882) и Западной Австралии (Кимберли, 1885, и особенно богатого — Калгурли, 1892-93).

B середине 90-x гг. в Лондоне было около 300 компаний по эксплуатации золотых месторождений Австралии. Максимальный объём добычи приходится на 1903-04 (до 56700 кг в год). За период с 1901 по 1911 золото Австралии составило 18,3% мировой добычи (около 50% добыто в Западной Австралии). K началу 20 века (по примеру золотодобывающих предприятий Новой Зеландии) на рудниках стали применяться черпаковые драги, драги с песковым элеваторным насосом; началась переработка песков с использованием флотации и цианирования. Это позволило приступить к вторичной отработке старых отвалов. B 10-е гг. 20 века начался интенсивный рост добычи бурого угля в Виктории (с 3 тыс. т в 1913 до 2,6 млн. т в 1933).

Горнодобывающая промышленность страны имеет экспортную направленность: из 14 основных видов минерального сырья, добываемых в стране, 10 вывозятся на 70%. Доля минерального сырья в стоимости экспорта выросла с 10% в 50-е гг. до 25% в 1970 и 37% в 1980. Из общей стоимости экспорта продукции горнодобывающей промышленности в 1980 приходилось (%): на каменный уголь 24, железную руду, окатыши, чугун и сталь 22,5, бокситы и глинозём 14, медь, свинец, цинк 13, никель 4,5, нефть и газ 5,5, рутил, циркон, ильменит 3,5. Австралийское минеральное сырьё экспортируется более чем в 100 стран. B 1979 больше 50% его стоимости приходилось на Японию, 10% на США, 20% на страны ЕЭС., в т.ч. 8% на Великобританию. При этом в Японию вывозилось около 80% всей экспортируемой железной руды, 75% угля, более 50% меди и бокситов, свыше 40% цинка. На США приходилось 33% экспорта ильменита и рутила, 15% свинца; на страны ЕЭС — 63% свинца, около 50% бокситов, 40% меди, 35% ильменита и рутила.

Горнодобывающая промышленность страны развивается быстрыми темпами: за 1968-78 капиталовложения в отрасль составили 11,2 млрд. австралийских долларов, в 1979-80 — 1 млрд. австралийских долларов в год. K 1990 намечается ввести в эксплуатацию 45 горных предприятий. Общие затраты на реализацию этих проектов оцениваются в 10 млрд. долларов, в т.ч. на добычу нефти и газа 3,1 млрд., угольную промышленность 2,9 млрд., алюминиевую 1,9 млрд., урановую 1,1 млрд. долларов. Перспективы развития горнодобывающей промышленности Австралии и экспорта продукции этой отрасли оцениваются как весьма благоприятные. По прогнозам к 2000 экспорт угля возрастёт до 185 млн. т, железной руды до 188 млн. т, бокситов до 14 млн. т, глинозёма до 13 млн. т, алюминия до 2 млн. т, меди до 600 тыс. т, свинца до 500 тыс. т, цинка до 640 тыс. т.

Источник