- Скорость кровотока

- Типы скорости кровотока

- Важность и острота проблемы

- Перспективный помощник

- Как происходит измерение скорости кровотока в сосудах?

- Для чего проводят измерение скорости движения крови?

- Для чего проводят измерение скорости кровотока в сосудах ногтевого ложа?

- Кровоток ускорен по всем бассейнами

- Кровоток ускорен по всем бассейнами

- Допплеросонография периферических сосудов. Часть II (опыт применения УЗИ сканеров фирмы «Медисон» в скрининговых исследованиях)

- Результаты исследования сосудов в норме

- Результаты исследования сосудов при патологии

- Острая артериальная непроходимость

- Хронические артериальные стенозы и окклюзии

- Допплерографические критерии окклюзии артерий брахицефальной системы

- Допплерографические критерии окклюзий артерий нижних конечностей

- Заболевания периферических вен

- Посттромботическая болезнь

- Рисунки

Скорость кровотока

Скорость кровотока — это скорость передвижения элементов крови по кровеносному руслу за определенную единицу времени. В практике специалисты выделяют линейную скорость и объемную скорость кровотока.

Один из главных параметров, характеризующий функциональность кровеносной системы организма. Этот показатель зависит от частоты сокращений сердечной мышцы, количества и качественного состава крови, величины сосудов, артериального давления, возраста и генетических особенностей организма.

Типы скорости кровотока

Линейная скорость- расстояние, проходимое частицей крови по сосуду за определенный период времени. Оно напрямую зависит от суммы площадей поперечного сечения сосудов, составляющих данный участок сосудистого русла.

Следовательно, аорта- самый узкий участок кровеносной системы и в ней самая высокая скорость кровотока, достигающая 0,6 м/с. Самым «широким» местом являются капилляры, т. к. их общая площадь в 500 раз больше площади аорты, скорость кровотока в них 0,5 мм/с. , что обеспечивает прекрасный обмен веществ между капиллярной стенкой и тканями.

Объемная скорость кровотока — общее количество крови поступающей через поперечное сечение сосуда за определенный промежуток времени.

Данный вид скорости определяется:

- разностью давления на противоположных концах сосуда ,которая формируется артериальным и венозным давлением;

- сопротивлением сосудов току крови, зависящим от диаметра сосуда, его длины, вязкости крови.

Важность и острота проблемы

Определение такого важного параметра , как скорость кровотока крайне важно для исследования гемодинамики конкретного участка сосудистого русла либо определенного органа. При изменении его можно говорить о наличие патологических сужении на протяжении сосуда, препятствий току крови (пристеночные тромбы, атеросклеротические бляшки),повышенной вязкости крови.

В настоящее время неинвазивная, объективная оценка кровотока по сосудам разного калибра является самой актуальной задачей современной ангиологии. От успеха в ее решении зависит успех ранней диагностики таких сосудистых заболеваний, как диабетическая микроангиопатия, синдром Рейно, различных окклюзий и стенозов сосудов.

Перспективный помощник

Самым перспективным и безопасным является определение скорости кровотока УЗ-методом, построенным на эффекте Доплера.

Одним из последних представителей УЗ доплеровских аппаратов является Допплер- аппарат, выпускаемый компанией Минимакс ,зарекомендовавший себя на рынке как надежный, качественный и долгосрочный помощник в определении сосудистой патологии.

Как происходит измерение скорости кровотока в сосудах?

Измерение скорости кровотока в сосудах производится с применением различных методик. Одной из самых точных и достоверных результатов даёт измерение, произведённое с помощью метода ультразвуковой доплеровской флоуметрии аппаратом Минимакс-Допплер. Данные, полученные при использовании оборудования Минимакс, являются основой для оценки состояния обследуемого и учитывается при определении диагноза.

Для чего проводят измерение скорости движения крови?

Измерение скорости кровотока имеет важно для диагностической медицины. Благодаря анализу данных, полученных в результате измерений можно определить:

- состояние сосудов, показатель вязкости крови;

- уровень снабжения кровью мозга и других органов;

- сопротивление движению в обоих кругах кровообращения;

- уровень микроциркуляции;

- состояние коронарных сосудов;

- степень сердечной недостаточности.

Скорость кровотока в сосудах, артериях и капиллярах не является постоянной и одинаковой величиной: самая большая скорость — в аорте, самая маленькая — внутри микрокапилляров.

Для чего проводят измерение скорости кровотока в сосудах ногтевого ложа?

Скорость кровотока в сосудах ногтевого ложа — один из наглядных показателей качества микроциркуляции крови в организме человека. Сосуды ногтевого ложа имеют малое поперечное сечение и состоят не только из капилляров, а также из микроскопических артериол.

При проблемах, связанных с кровеносной системой, эти капилляры и артериолы страдают первыми. Конечно, судить о состоянии всей системы только лишь на основании исследования кровообращения в области ногтевого ложа нельзя, но стоит обратить внимание, если движение крови в этой области является слишком низким или высоким.

В медицине для получения наиболее достоверных сведений проводят измерения параметров кровообращения на больших участках кровообращения.

Источник

Кровоток ускорен по всем бассейнами

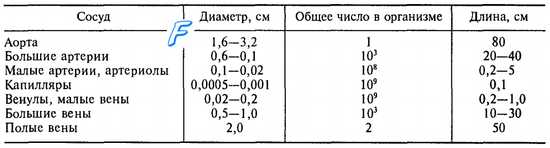

Отличительной особенностью характеристики сердечно-сосудистой системы на современном этапе является требование выражать все составляющие ее параметры количественно. Геометрические (табл. 9.1) и гидродинамические (табл. 9.2) характеристики системы кровообращения свидетельствуют о том, что аорта представляет собой трубку диаметром 1,6—3,2 см с площадью поперечного сечения 2,0—3,5 см2, постепенно разветвляющуюся на 109 капилляров, площадь поперечного сечения каждого из которых равна 5 • 10

Радиус усредненного капилляра может составлять 3 мкм, длина — около 750 мкм (хотя диапазон реальных значений довольно велик). Площадь поверхности стенки каждого усредненного капилляра равна 15 000 мкм2, а площадь поперечного сечения — 30 мкм2. Поскольку доказано, что обмен происходит и в посткапиллярных венулах, можно допускать, что общая обменная поверхность мельчайшего сосуда большого круга составляет 25 000 мкм2. Общее число функционирующих капилляров у человека массой 70 кг должно быть порядка 40 000 млн., тогда общая обменная площадь поверхности капилляров должна составлять около 1000 м2.

Таблица 9.1. Геометрические характеристики сосудистого русла большого круга крово обращения

В сосудах различают скорость кровотока объемную и линейную.

Объемная скорость кровотока — количество крови, протекающее через поперечное сечение сосуда в единицу времени. Объемная скорость кровотока через сосуд прямо пропорциональна давлению крови в нем и обратно пропорциональна сопротивлению току крови в этом сосуде.

Линейная скорость кровотока отражает скорость продвижения частиц крови вдоль сосуда и равна объемной скорости, деленной на площадь сечения кровеносного сосуда. Линейная скорость различна для частиц крови, продвигающихся в центре потока и у сосудистой стенки. В центре сосуда линейная скорость максимальна, а около стенки сосуда она минимальна в связи с тем, что здесь особенно велико трение частиц крови о стенку.

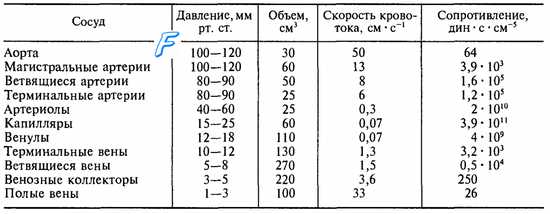

Таблица 9.2. Гидродинамические характеристики сосудистого русла большого круга кровообращения

Под сердечным выбросом понимают количество крови, выбрасываемой сердцем в сосуды в единицу времени.

Исходя из величины сердечного выброса в покое и средней скорости кровотока в капилляре (см. табл. 9.2) подсчитано, что площадь поперечного сечения капиллярного ложа должна в 700 раз превышать площадь поперечного сечения аорты. В покое функционирует только 25—35 % капилляров и общая площадь их обменной поверхности составляет 250—350 м2.

Источник

Кровоток ускорен по всем бассейнами

Давление и скорость кровотока в системе кровообращения уменьшаются от аорты до венул (см. табл. 9.2), а кровеносные сосуды становятся все более мелкими и многочисленными. В капиллярах скорость кровотока замедляется наиболее выраженно, что благоприятствует отдаче кровью веществ тканям. Для венозного отдела характерны низкий уровень давления и более медленная по сравнению с артериальным руслом скорость кровотока.

Таблица 9.2. Гидродинамические характеристики сосудистого русла большого круга кровообращения

Сопоставление величин давления, кровотока и сопротивления сосудов в различных отделах сосудистого русла (табл. 9.2) свидетельствует о том, что внутрисосудистое давление от аорты до полых вен резко снижается, а объем крови в венозном русле, наоборот, возрастает. Следовательно, артериальное русло характеризуется высоким давлением и сравнительно небольшим объемом крови, а венозное — большим объемом крови и низким давлением.

Считается, что в венозном русле содержится 75—80 % крови, а в артериальном — 15—17 % и в капиллярах — около 5 % (в диапазоне 3—10 %).

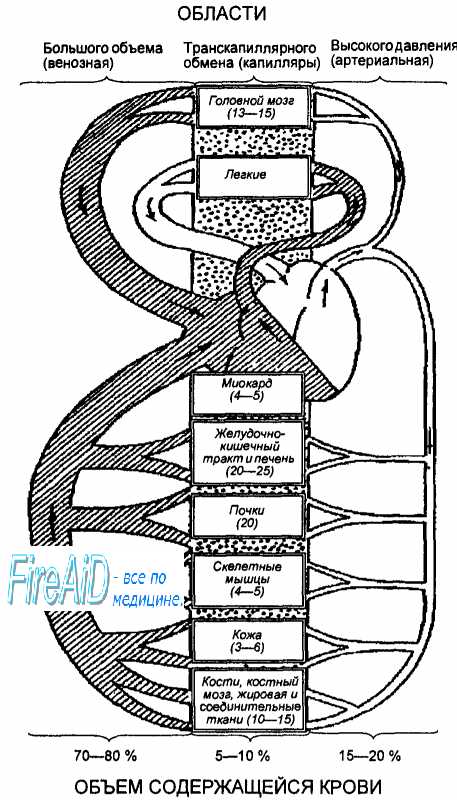

Цифры в скобках — величина кровотока в покое (в % к минутному объему), цифры внизу рисунка — содержание крови (в % к общему объему).

Артериальная часть сердечно-сосудистой системы (светлая часть схемы) содержит всего 15—20 % общего объема крови и характеризуется высоким (относительно остальных отделов системы) давлением. В центре схемы находится область транскапиллярного обмена, т. е. капиллярных (обменных) сосудов, для обеспечения оптимальной функции которых служит, в основном, сердечно-сосудистая система. При этом в виде точек обозначено большое число капилляров в организме и огромная площадь их возможной поверхности во время функционирования органа или ткани, хотя цифры внизу указывают на сравнительно небольшой объем содержащейся в них крови в условиях покоя. Наибольшее количество крови содержится в области большого объема, которая обозначена штриховкой. Эта область содержит в 3—4 раза больше крови, чем область высокого давления, в связи с чем и площадь, обозначенная на схеме штриховкой, больше площади светлой части схемы.

Исходя из этого в функциональной схеме сердечно-сосудистой системы (рис. 9.1) выделены 3 области: высокого давления, транскапиллярного обмена и большого объема.

При функциональном единстве, согласованности и взаимообусловленности подразделов сердечно-сосудистой системы и характеризующих их параметров в ней условно выделяют три уровня:

а) системная гемодинамика — обеспечивающая процессы циркуляции крови (кругооборота) в системе;

б) органное кровообращение — кровоснабжение органов и тканей в зависимости от их функциональной потребности;

в) микрогемодинамика (микроциркуляция) — обеспечение транскапиллярного обмена, т. е. нутритивной (питательной) функции сосудов.

Источник

Допплеросонография периферических сосудов. Часть II (опыт применения УЗИ сканеров фирмы «Медисон» в скрининговых исследованиях)

В I части этой статьи (начало в пред. номере) были изложены основные методические подходы к исследованию периферических сосудов, обозначены основные количественные допплеросонографические параметры кровотока, перечислены и продемонстрированы типы потоков. Во II части работы на основе собственных данных и литературных источников приведены основные количественные показатели кровотока в различных сосудах в норме и при патологии.

Результаты исследования сосудов в норме

В норме контур стенок сосудов четкий, ровный, просвет эхонегативный. Ход магистральных артерий прямолинейный. Толщина комплекса интима-медиа не превышает 1 мм (по данным некоторых авторов — 1,1 мм). При допплерографии любых артерий в норме выявляется ламинарный кровоток (рис. 1).

Признак ламинарного кровотока — наличие «спектрального окна». Следует отметить, что при недостаточно точно скорригированном угле между лучом и потоком крови «спектральное окно» может отсутствовать и при ламинарном кровотоке. При допплерографии артерий шеи получается спектр, характерный для этих сосудов. При исследовании артерий конечностей выявляется магистральный тип кровотока. В норме стенки вен тонкие, стенка, прилежащая к артерии, может не визуализироваться. В просвете вен посторонних включений не определяется, в венах нижних конечностей визуализируются клапаны в виде тонких структур, колеблющихся в такт с дыханием. Кровоток в венах фазный, отмечается синхронизация его с фазами дыхательного цикла (рис. 2, 3). При проведении дыхательной пробы на бедренной вене и при проведении компрессионных проб на подколенной вене не должна регистрироваться ретроградная волна продолжительностью более 1,5 сек. Далее приведены показатели кровотока в различных сосудах у здоровых лиц (табл. 1-6). Стандартные доступы при допплеро-сонографии периферических сосудов показаны на рис. 4.

Результаты исследования сосудов при патологии

Острая артериальная непроходимость

Эмболии. На сканограмме эмбол выглядит как плотная округлая структура. Просвет артерии выше и ниже эмбола однородный, эхонегативный, не содержит дополнительных включений. При оценке пульсации выявляется увеличение ее амплитуды проксимальнее эмболии и ее отсутствие дистальнее эмболии. При допплерографии ниже эмбола определяется измененный магистральный кровоток либо кровоток не выявляется.

Тромбозы. В просвете артерии визуализируется неоднородная эхоструктура, ориентированная вдоль сосуда. Стенки пораженной артерии как правило уплотнены, имеют повышенную эхогенность. При допплерографии выявляется магистральный измененный или коллатеральный кровоток ниже места окклюзии.

Хронические артериальные стенозы и окклюзии

Атеросклеротическое поражение артерии. Стенки сосуда, пораженного атеросклеротическим процессом, уплотнены, имеют повышенную эхогенность, неровный внутренний контур. При значительном стенозе (60%) ниже места поражения на допплерограмме регистрируется магистральный измененный тип кровотока. При стенозе появляется турбулентный поток. Выделяют следующие степени стеноза в зависимости от формы спектра при регистрации допплерограммы над ним:

- 55-60% — на спектрограмме — заполнение спектрального окна, максимальная скорость не изменена или повышена;

- 60-75% — заполнение спектрального окна, повышение максимальной скорости, расширение контура огибающей;

- 75-90% — заполнение спектрального окна, уплощение профиля скоростей, нарастание ЛСК. Возможен реверсивный поток;

- 80-90% — спектр приближается к прямоугольной форме. «Стенотическая стена»;

- > 90% — спектр приближается к прямоугольной форме. Возможно снижение ЛСК.

При окклюзии атероматозными массами в просвете пораженного сосуда выявляются яркие, однородные массы, контур сливается с окружающими тканями. На допплерограмме ниже уровня поражения выявляется коллатеральный тип кровотока.

Аневризмы выявляются при сканировании вдоль сосуда. Различие в диаметре расширенного участка более чем в 2 раза (хотя бы на 5 мм) по сравнению с проксимальным и дистальным отделами артерии дает основание для установления аневризматического расширения.

Допплерографические критерии окклюзии артерий брахицефальной системы

Стеноз внутренней сонной артерии. При каротидной допплерографии при одностороннем поражении выявляется значительная асимметрия кровотока за счет снижения его со стороны поражения. При стенозах выявляется повышение скорости Vmax за счет турбулентности потока.

Окклюзия общей сонной артерии. При каротидной допплерографии выявляется отсутствие кровотока в ОСА и ВСА на стороне поражения.

Стеноз позвоночной артерии. При одностороннем поражении выявляется асимметрия скорости кровотока более 30%, при двустороннем поражении — снижение скорости кровотока ниже 2-10 см/сек.

Окклюзия позвоночной артерии. Отсутствие кровотока в месте локации.

Допплерографические критерии окклюзий артерий нижних конечностей

При допплерографической оценке состояния артерий нижних конечностей анализируют допплерограммы, полученные в четырех стандартных точках (проекция скарповского треугольника, на 1 поперечный палец медиальнее середины пупартовой связки подколенная ямка между медиальной лодыжкой и ахилловым сухожилием на тыле стопы по линии между 1 и 2 пальцами) и индексы регионального давления (верхняя треть бедра, нижняя треть бедра, верхняя треть голени, нижняя треть голени).

Окклюзия терминального отдела аорты. Во всех стандартных точках на обеих конечностях регистрируется кровоток коллатерального типа.

Окклюзия наружной подвздошной артерии. В стандартных точках на стороне поражения регистрируется коллатеральный кровоток.

Окклюзия бедренной артерии в сочетании с поражением глубокой артерии бедра. В первой стандартной точке на стороне поражения регистрируется магистральный кровоток, в остальных — коллатеральный.

Окклюзия подколенной артерии — в первой точке кровоток магистральный, в остальных — коллатеральный, при этом РИД на первой и второй манжетах не изменен, на остальных — резко снижен (см. рис. 4).

При поражении артерий голени кровоток не изменен в первой и второй стандартных точках, в третьей и четвертой точках -коллатеральный. РИД не изменен на первой-третьей манжетах и резко снижается на четвертой.

Заболевания периферических вен

Острый окклюзивный тромбоз. В просвете вены определяются мелкие плотные, однородные образования, заполняющие весь ее просвет. Интенсивность отражения различных участков вены однородная. При флотирующем тромбе вен нижних конечностей в просвете вены — яркое, плотное образование, вокруг которого остается свободный участок просвета вены. Верхушка тромба имеет большую отражательную способность, совершает колебательные движения. На уровне верхушки тромба вена расширяется в диаметре.

Клапаны в пораженной вене не определяются. Над верхушкой тромба регистрируется ускоренный турбулентный кровоток.

Клапанная недостаточность вен нижних конечностей. При проведении проб (проба Вальсальвы при исследовании бедренных вен и большой подкожной вены, компрессионная проба при исследовании подколенных вен) выявляется баллонообразное расширение вены ниже клапана, при допплерографии регистрируется ретроградная волна кровотока. Гемодинамически значимой считается ретроградная волна длительностью более 1,5 сек (см. рис. 5-8). С практической точки зрения была разработана классификация гемодинамической значимости ретроградного кровотока и соответствующей ему клапанной недостаточности глубоких вен нижних конечностей (табл. 7).

Посттромботическая болезнь

При сканировании сосуда, находящегося в стадии реканализации, выявляется утолщение стенки вены до 3 мм, контур ее неровный, просвет неоднородный. При проведении проб наблюдается расширение сосуда в 2 — 3 раза. При допплерографии отмечается монофазный кровоток (рис. 9). При проведении проб выявляется ретроградная волна крови.

Методом допплеросонографии нами было обследовано 734 пациента в возрасте от 15 до 65 лет (ср. возраст 27,5 лет). При клиническом исследовании по специальной схеме выявлены признаки сосудистой патологии у 118 (16%) человек. При проведении скринингового УЗ-исследования у 490 (67%) впервые была обнаружена патология периферических сосудов, из них у 146 (19%) — подлежащая динамическому наблюдению, а у 16 (2%) человек — требующая дополнительного обследования в ангиологической клинике.

Рисунки

Рис. 1. Продольное сканирование артерии. Магистральный тип кровотока.

Источник