- Кровоток ускорен по всем бассейнам

- Скорость кровотока

- Типы скорости кровотока

- Важность и острота проблемы

- Перспективный помощник

- Как происходит измерение скорости кровотока в сосудах?

- Для чего проводят измерение скорости движения крови?

- Для чего проводят измерение скорости кровотока в сосудах ногтевого ложа?

- Допплеросонография периферических сосудов. Часть I (опыт применения УЗИ сканеров фирмы «Медисон» в скрининговых исследованиях)

- Введение

- Технология УЗИ сосудов

- Количественные допплеросонографические параметры артериального кровотока

- Качественная оценка допплеровского спектра

- Исследование сосудов шеи

- Исследование сосудов верхних конечностей

Кровоток ускорен по всем бассейнам

Скорость кровотока по средней мозговой артерии (СМА) контрлатеральной стороны мозга при функциональной мышечной пробе должна возрастать [2, 5, 10, 11]. Такой прирост объясняли увеличением минутного объёма сердечного выброса, повышением уровня системного артериального давления, а также накоплением в крови углекислоты. Действительно, при увеличении физической нагрузки скорость кровотока по СМА становилась выше на 25-30 %, однако в дальнейшем, при превышении максимального вентиляционного порога, начинала снижаться [1, 8, 10].

С помощью метода позитронно-эмиссионного анализа показано так же стимулирующее влияние на активность мозговых структур при воздействии на ткани конечностей болевого фактора [3, 9, 12, 13]. Установлено, что при болевом воздействии на контрлатеральную конечность у обследуемых 18-35 лет реакцию увеличения скорости кровотока по СМА на 40-50 % можно в значительной степени нивелировать при применении анестетиков [6, 7], что подтверждает рефлекторный механизм наблюдающегося ускорения мозгового кровотока. У пожилых людей уменьшение скорости мозгового кровотока рассматривают как причину возрастного ограничения скорости локомоций и связывают с падением чувствительности сосудов головного мозга к углекислоте [12].

Ещё сложнее найти взаимосвязь показателей скорости мозгового кровотока и интеллектуальных способностей пожилых людей. Не менее интересен вопрос о наличии такой взаимосвязи у людей с ограниченными физическими возможностями, а также у работников физического труда и спортсменов.

Количественный анализ реакции мозговых артерий на дополнительную работу мышц во время лечения больных важен для определения возможности их ранней мобилизации, определения объема двигательной активности, перевода стационарных пациентов на амбулаторный режим лечения. Практическое значение реакции сосудов мозга при функциональной пробе в травматологии связано с рекомендацией автора метода лечения больных применять функциональное нагружение оперированной конечности с первых дней после остеосинтеза [4].

Целью настоящего исследования явилась проверка гипотезы о причине возрастного снижения скорости кровотока по СМА, возникающего как условие сохранения резерва функциональной адаптации сосудистого русла, необходимого для поддержания механизма ауторегуляции мозгового кровотока и работоспособности человека.

Материалы и методы исследования

Исследование скорости кровотока по СМА проводилось с помощью метода ультразвуковой допплеровской флоуметрии с датчиком с несущей частотой 2 МГц. При этом у больных после записи скорости мозгового кровотока в покое повторно выполняли записи при сжимании эластического эспандера правой и затем левой кистью. Для оценки работоспособности обследуемых, снижающейся у пациентов под влиянием болевого фактора, использовали психо-физиологический тест SF-36.

Обследованы 30 больных с отставанием в росте одной из нижних конечностей на величины от 2 до 15 см в возрасте от 5 до 62 лет. Исследования выполнены до и в процессе оперативного удлинения сегментов конечности по методу Илизарова. Контрольную группу составили 30 практически здоровых людей 18-60 лет.

Результаты исследования и их обсуждение

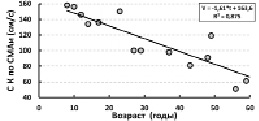

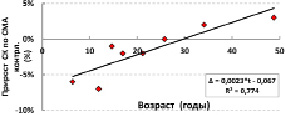

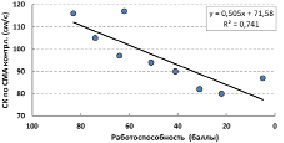

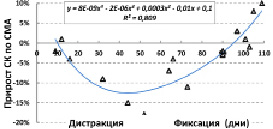

У здоровых людей с увеличением возраста (t, годы) наблюдалось снижение скорости кровотока по СМА: V = 102 – 0,48*t; R² = 0,350. Ещё более быстро происходило возрастное снижение скорости кровотока по СМА у больных с ортопедической патологией (рис. 1). Выявлено возрастное увеличение степени прироста скорости кровотока по СМА при проведении функциональной мышечной пробы (рис. 2). Следовательно, чем меньше абсолютные значения скорости кровотока, тем больше её прирост. В таком случае, возрастное снижение показателя обусловлено необходимостью сохранения резервов функциональной адаптации сосудистого русла для осуществления ауторегуляции мозгового кровотока при изменениях потребностей тканей в кислороде.

Рис. 1. Возрастная динамика скорости кровотока по СМА контрлатеральной стороны мозга у больных с отставанием одной из конечностей в продольных размерах

Рис. 2. Возрастная динамика изменения скорости кровотока по СМА при проведении функциональной мышечной пробы

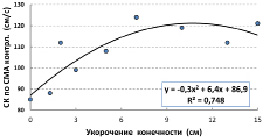

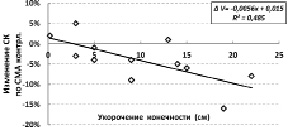

У больных с отставанием в продольном росте одной из конечностей соотношение величин скорости мозгового кровотока на контрлатеральной и ипсилатеральной сторонах зависел от тяжести заболевания. По мере увеличения тяжести патологии скорость кровотока по СМА контрлатеральной стороны возрастала (рис. 3). При этом с увеличением тяжести патологии изменение показателя скорости кровотока становились все меньше (рис. 4), то есть имелась обратная взаимосвязь величин скорости кровотока по СМА и прироста показателя при проведении функциональной мышечной пробы:

?V = – 0,0039*v + 0,38; R² = 0,739.

Рис. 3. Скорость кровотока по СМА контрлатеральной стороны от величины укорочения конечности

Рис. 4. Зависимость изменения СК по СМА контрлатеральной стороны при проведении мышечной пробы от величины укорочения конечности

Рис. 5. Влияние снижения работоспособности под действием болевого фактора на скорость кровотока по СМА контрлатеральной стороны

В процессе оперативного удлинения конечности при приобретенной патологии скорость кровотока по СМА контрлатеральной стороны не увеличивалась, а при врожденной снижалась со 113 ± 3 до 94 ± 5 см/с (p ≤ 0,01). Снижение показателя было тем более выражено, чем ниже была работоспособность, которую лимитировало действие болевого фактора (рис. 5).

В этих условиях на протяжении лечения наблюдались отрицательные значения изменения показателя мозгового кровотока при выполнении функциональной мышечной пробы (рис. 6).

Рис. 6. Динамика изменений скорости кровотока по СМА контрлатеральной стороны в процессе лечения больных

Следовательно, в условиях действия болевого фактора даже при снижении абсолютных значений скорости по СМА реакция на дополнительную соматическую афферентацию не приводило к ускорению кровоснабжения мозга. Работоспособность пациентов оказывалась существенно сниженной.

Выводы

1. Выявленное возрастное снижение скорости кровотока по средним мозговым артериям у здоровых людей и у пациентов с патологией опорно-двигательного аппарата является необходимым условием сохранения ауторегуляции мозгового кровотока.

2. При оперативном удлинении конечности, несмотря на снижение абсолютных значений скорости мозгового кровотока, не произошло сохранение резерва функционального резерва адаптации сосудистого русла мозга, выявляемого при функциональной пробе, работоспособность пациентов оказалась сниженной.

Источник

Скорость кровотока

Скорость кровотока — это скорость передвижения элементов крови по кровеносному руслу за определенную единицу времени. В практике специалисты выделяют линейную скорость и объемную скорость кровотока.

Один из главных параметров, характеризующий функциональность кровеносной системы организма. Этот показатель зависит от частоты сокращений сердечной мышцы, количества и качественного состава крови, величины сосудов, артериального давления, возраста и генетических особенностей организма.

Типы скорости кровотока

Линейная скорость- расстояние, проходимое частицей крови по сосуду за определенный период времени. Оно напрямую зависит от суммы площадей поперечного сечения сосудов, составляющих данный участок сосудистого русла.

Следовательно, аорта- самый узкий участок кровеносной системы и в ней самая высокая скорость кровотока, достигающая 0,6 м/с. Самым «широким» местом являются капилляры, т. к. их общая площадь в 500 раз больше площади аорты, скорость кровотока в них 0,5 мм/с. , что обеспечивает прекрасный обмен веществ между капиллярной стенкой и тканями.

Объемная скорость кровотока — общее количество крови поступающей через поперечное сечение сосуда за определенный промежуток времени.

Данный вид скорости определяется:

- разностью давления на противоположных концах сосуда ,которая формируется артериальным и венозным давлением;

- сопротивлением сосудов току крови, зависящим от диаметра сосуда, его длины, вязкости крови.

Важность и острота проблемы

Определение такого важного параметра , как скорость кровотока крайне важно для исследования гемодинамики конкретного участка сосудистого русла либо определенного органа. При изменении его можно говорить о наличие патологических сужении на протяжении сосуда, препятствий току крови (пристеночные тромбы, атеросклеротические бляшки),повышенной вязкости крови.

В настоящее время неинвазивная, объективная оценка кровотока по сосудам разного калибра является самой актуальной задачей современной ангиологии. От успеха в ее решении зависит успех ранней диагностики таких сосудистых заболеваний, как диабетическая микроангиопатия, синдром Рейно, различных окклюзий и стенозов сосудов.

Перспективный помощник

Самым перспективным и безопасным является определение скорости кровотока УЗ-методом, построенным на эффекте Доплера.

Одним из последних представителей УЗ доплеровских аппаратов является Допплер- аппарат, выпускаемый компанией Минимакс ,зарекомендовавший себя на рынке как надежный, качественный и долгосрочный помощник в определении сосудистой патологии.

Как происходит измерение скорости кровотока в сосудах?

Измерение скорости кровотока в сосудах производится с применением различных методик. Одной из самых точных и достоверных результатов даёт измерение, произведённое с помощью метода ультразвуковой доплеровской флоуметрии аппаратом Минимакс-Допплер. Данные, полученные при использовании оборудования Минимакс, являются основой для оценки состояния обследуемого и учитывается при определении диагноза.

Для чего проводят измерение скорости движения крови?

Измерение скорости кровотока имеет важно для диагностической медицины. Благодаря анализу данных, полученных в результате измерений можно определить:

- состояние сосудов, показатель вязкости крови;

- уровень снабжения кровью мозга и других органов;

- сопротивление движению в обоих кругах кровообращения;

- уровень микроциркуляции;

- состояние коронарных сосудов;

- степень сердечной недостаточности.

Скорость кровотока в сосудах, артериях и капиллярах не является постоянной и одинаковой величиной: самая большая скорость — в аорте, самая маленькая — внутри микрокапилляров.

Для чего проводят измерение скорости кровотока в сосудах ногтевого ложа?

Скорость кровотока в сосудах ногтевого ложа — один из наглядных показателей качества микроциркуляции крови в организме человека. Сосуды ногтевого ложа имеют малое поперечное сечение и состоят не только из капилляров, а также из микроскопических артериол.

При проблемах, связанных с кровеносной системой, эти капилляры и артериолы страдают первыми. Конечно, судить о состоянии всей системы только лишь на основании исследования кровообращения в области ногтевого ложа нельзя, но стоит обратить внимание, если движение крови в этой области является слишком низким или высоким.

В медицине для получения наиболее достоверных сведений проводят измерения параметров кровообращения на больших участках кровообращения.

Источник

Допплеросонография периферических сосудов. Часть I (опыт применения УЗИ сканеров фирмы «Медисон» в скрининговых исследованиях)

Введение

В современной функциональной диагностике для исследования сосудов все шире применяются ультразвуковые методики. Это связано с ее относительно низкой стоимостью, простотой, неинвазивностью и безопасностью исследования для больного при достаточно высокой информативности по сравнению с традиционными рентген-ангиографическими методиками. Последние модели ультразвуковых сканеров фирмы MEDISON позволяют провести высококачественное обследование сосудов, с успехом диагностировать уровень и протяженность окклюзирующих поражений, выявлять аневризмы, деформации, гипо- и аплазии, шунты, клапанную недостаточность вен и другую патологию сосудов.

Для проведения сосудистых исследований необходим УЗ-сканер, работающий в дуплексном и триплексном режимах, набор датчиков (таблица 1) и пакет программ для сосудистых исследований.

| Исследуемая область | Тип датчика | Рабочая частота, МГц | Примечание |

|---|---|---|---|

| Сосуды шеи | Линейный (38 мм) | 5,0-7,5 — 10,0 | Наклон луча Коррекция угла |

| Дуга аорты, подключичные сосуды | Секторный (либо небольшой конвексный) | 3,5 | Коррекция угла |

| Плечевые, бедренные сосуды | Линейный | 4,0-5,0 — 7,50 | Наклон луча Коррекция угла |

| Сосуды предплечья | Линейный | 5,0-7,5 — 10,0 | Наклон луча Коррекция угла |

Исследования, приведенные в данном материале, проведены на ультразвуковом сканере SA-8800 «Digital GAIA» (фирма «Medison» Ю. Корея) во время скрининга среди пациентов, направленных на УЗ-обследование других органов.

Технология УЗИ сосудов

Датчик устанавливают в типичной области прохождения исследуемого сосуда (рис. 1).

Рис. 1. Стандартные доступы при допплеросонографии периферических сосудов. Уровни наложения компрессионных манжет при измерении регионального САД.

1 — дуга аорты;

2, 3 — сосуды шеи: ОСА, ВСА, НСА, ПА, ЯВ;

4 — подключичная артерия;

5 — сосуды плеча: плечевая артерия и вена;

6 — сосуды предплечья;

7 — сосуды бедра: ОБА, ПБА, ГБА, соответствующие вены;

8 — подколенные артерия и вена;

9 — задняя б/берцовая артерия;

10 — тыльная артерия стопы.

Для уточнения топографии сосудов проводят сканирование в плоскости, перпендикулярной анатомическому ходу сосуда. При поперечном сканировании определяют взаиморасположение сосудов, их диаметр, толщину и плотность стенок, состояние периваскулярных тканей. Воспользовавшись функцией и обведя внутренний контур сосуда, получают площадь его эффективного поперечного сечения. Далее производят поперечное сканирование вдоль исследуемого сегмента сосуда для поиска участков стенозирования. При выявлении стенозов используют программу для получения расчетного показателя стеноза. Затем проводят продольное сканирование сосуда, оценивая его ход, диаметр, внутренний контур и плотность стенок, их эластичность, активность пульсации (с использованием М-режима), состояние просвета сосуда. Измеряют толщину комплекса интима-медиа (по дальней стенке). Проводят допплеровское исследование в нескольких участках, перемещая датчик вдоль плоскости сканирования и осматривая возможно больший участок сосуда.

Оптимальной является следующая схема допплеровского исследования сосудов:

- цветное допплеровское картирование на основании анализа направления (ЦДК) или энергии потока (ЦДКЭ) для поиска участков с аномальным кровотоком;

- допплеросонография сосуда в импульсном режиме (D), позволяющая оценивать скорость и направление потока в исследуемом объеме крови;

- допплеросонография сосуда в постоянно волновом режиме для исследования высокоскоростных потоков.

Если УЗ-исследование проводится линейным датчиком, а ось сосуда проходит почти перпендикулярно поверхности, используют функцию наклона допплеровского луча, позволяющую наклонить допплеровский фронт на 15-30 градусов относительно поверхности. Затем, используя функцию , совмещают указатель угла с истинным ходом сосуда, получают устойчивый спектр, устанавливают масштаб изображения ( , ) и положение нулевой линии ( , ). Принято при исследовании артерий основной спектр располагать выше базовой линии, а при исследовании вен — ниже. Ряд авторов рекомендует для всех сосудов, включая вены, располагать вверху антеградный спектр, внизу — ретроградный. Функция меняет местами положительную и отрицательную полуоси на оси ординат (скоростей) и таким образом изменяет направление спектра на экране в противоположную сторону. Выбранная скорость временной развертки должна быть достаточной для наблюдения 2-3 комплексов на экране.

Расчет скоростных характеристик потоков в режиме импульсной допплерографии возможен при скорости потока не более 1-1,5 м/сек (Nyquist limit). Для получения более точного представления о распределении скоростей необходимо установить контрольный объем не менее 2/3 просвета исследуемого сосуда. Используются программы при исследовании сосудов конечностей и при исследовании сосудов шеи. Работая в программе, отмечают название соответствующего сосуда, фиксируют значения максимальной систолической и минимальной диастолической скоростей, после чего производят обводку одного комплекса. После проведения всех этих измерений можно получить отчет, включающий значения V max, V min, V mean, PI, RI для всех обследованных сосудов.

Количественные допплеросонографические параметры артериального кровотока

2 D% stenosis — %STA = (Stenosis Area/ Blood Vessel Area ) * 100%. Характеризует реальное уменьшение площади гемодинамически эффективного сечения сосуда в результате стенозирования, выраженное в процентах.

V max — максимальная систолическая (или пиковая) скорость — реальная максимальная линейная скорость кровотока вдоль оси сосуда, выраженная в мм/с, см/с или м/с.

V min — минимальная диастолическая линейная скорость кровотока вдоль сосуда.

V mean — скоростной интеграл под кривой, огибающей спектр кровотока в сосуде.

RI (Resistivity Index, индекс Пурсело) — индекс сосудистого сопротивления. RI = (V systolic — V diastolic)/V systolic. Отражает состояние сопротивления кровотоку дистальнее места измерения.

PI (Pulsatility Index, индекс Гослинга) — индекс пульсации, косвенно отражает состояние сопротивления кровотоку PI = (V systolic — V diastolic)/V mean. Является более чувствительным показателем, чем RI, так как в расчетах используется V mean, которая раньше реагирует на изменение просвета и тонуса сосуда, чем V systolic.

PI, RI важно использовать вместе, т.к. они отражают разные свойства кровотока в артерии. Использование лишь одного из них без учета другого может быть причиной диагностических ошибок.

Качественная оценка допплеровского спектра

Выделяют ламинарный, турбулентный и смешанный типы потока.

Ламинарный тип — нормальный вариант кровотока в сосудах. Признаком ламинарного кровотока является наличие «спектрального окна» на допплерограмме при оптимальном угле между направлением УЗ-луча и осью потока (рис. 2а). Если этот угол достаточно велик, то «спектральное окно» может «закрыться» даже при ламинарном типе кровотока.

Турбулентный тип кровотока характерен для мест стеноза или неполных окклюзий сосуда и характеризуется отсутствием «спектрального окна» на допплерограмме. При ЦДК выявляется мозаичность окрашивания, в связи с движением частиц в разных направлениях.

Смешанный тип кровотока может в норме определяться в местах физиологических сужений сосуда, бифуркациях артерий. Характеризуется наличием небольших зон турбулентности при ламинарном потоке. При ЦДК выявляется точечная мозаичность потока в области бифуркации или сужения.

В периферических артериях конечностей выделяют также следующие типы кровотока на основании анализа огибающей кривой допплеровского спектра.

Магистральный тип — нормальный вариант кровотока в магистральных артериях конечностей. Он характеризуется наличием на допплерограмме трехфазной кривой, состоящей из двух антеградных и одного ретроградного пика. Первый пик кривой — систолический антеградный, высокоамплитудный, остроконечный. Второй пик — небольшой ретроградный (ток крови в диастолу до закрытия аортального клапана). Третий пик — небольшой антеградный (отражение крови от створок аортального клапана). Надо отметить, что магистральный тип кровотока может сохраняться и при гемодинамически незначимых стенозах магистральных артерий (рис. 2а, 4).

Магистральный измененный тип кровотока — регистрируется ниже места стеноза или неполной окклюзии. Первый систолический пик изменен, достаточной амплитуды, расширен, более пологий. Ретроградный пик может быть очень слабо выражен. Второй антеградный пик отсутствует (рис. 2б).

Коллатеральный тип кровотока также регистрируется ниже места окклюзии. Он проявляется близкой к монофазной кривой со значительным изменением систолического и отсутствием ретроградного и второго антеградного пиков (рис. 2в).

Рис. 2. Типы кровотока: а — магистральный, б — магистральный измененный, в — коллатеральный.

Отличие допплерограмм сосудов головы и шеи от допплерограмм. конечностей заключается в том, что диастолическая фаза на допплерограммах артерий брахицефальной системы никогда не бывает ниже 0 (т.е. не опускается ниже Base line). Это связано с особенностями кровоснабжения головного мозга. При этом на допплерограммах сосудов системы внутренней сонной артерии диастолическая фаза выше, а системы наружной сонной артерии — ниже (рис. 3).

Рис. 3. Отличие огибающих допплерограмм НСА (а) и ВСА (б).

Рис. 4. Варианты магистрального типа кровотока в артерии. Продольное сканирование. ЦДК. Допплерография в импульсном режиме.

Исследование сосудов шеи

Датчик устанавливают поочередно на каждой стороне шеи в области грудино-ключично-сосцевидной мышцы в проекции общей сонной артерии. При этом визуализируются общие сонные артерии, их бифуркации, внутренние яремные вены. Оценивают контур артерий, их внутренний просвет, измеряют и сравнивают диаметр с обеих сторон на одном уровне. Чтобы отличить внутреннюю сонную артерию (ВСА) от наружной (НСА), используют следующие признаки:

- внутренняя сонная артерия имеет больший диаметр, чем наружная;

- начальный отдел ВСА лежит латеральнее НСА;

- НСА на шее дает ветви, может иметь «рассыпной» тип строения, у ВСА на шее ветвей нет;

- на доппплерограмме НСА определяются острый систолический пик и низко расположенная диастолическая составляющая (рис. 3а), на допплерограмме, полученной с ВСА, определяются широкий систолический пик и высокая диастолическая составляющая (рис. 3б). Для контроля проводится проба D.Russel. После получения допплеровского спектра с лоцируемой артерии проводится кратковременная компрессия поверхностной височной артерии (непосредственно перед козелком уха) на стороне исследования. При локации НСА на допплерограмме появятся дополнительные пики, при локации ВСА форма кривой не изменится.

При исследовании позвоночных артерий датчик ставят под углом 90° к горизонтальной оси, либо непосредственно над поперечными отростками в горизонтальной плоскости.

По программе Carotid рассчитывают Vmax (Vpeak), Vmin (Ved), Vmean (TAV), PI, RI. Сравнивают показатели, полученные с противоположных сторон.

Исследование сосудов верхних конечностей

Положение пациента — на спине. Голова несколько откидывается назад, под лопатки подкладывается небольшой валик. Исследование дуги аорты и начальных отделов подключичных артерий проводится при супрастернальном положении датчика (см. рис. 1). Визуализируют дугу аорты, начальные отделы левой подключичной артерии. Из надключичного доступа осматривают подключичные артерии. Сравнивают показатели, полученные слева и справа для выявления асимметрии. При выявлении окклюзий или стенозов подключичной артерии до отхождения позвоночных (1 сегмент) проводят пробу с реактивной гиперемией для выявления синдрома «обкрадывания». Для этого проводят компрессию плечевой артерии пневматической манжеткой в течение 3 минут. В конце компрессии измеряют скорость кровотока в позвоночной артерии и резко спускают воздух из манжетки. Усиление кровотока по позвоночной артерии свидетельствует о поражении в подключичной артерии и ретроградном кровотоке в позвоночной артерии. Если усиления кровотока не происходит, кровоток в позвоночной артерии антеградный и окклюзии подключичной артерии нет. Для исследования подкрыльцовой артерии руку на стороне исследования отводят к наружи и ротируют. Сканирующая поверхность датчика устанавливается в одкрыльцовую ямку и наклоняется вниз. Сравнивают показатели с обеих сторон. Исследование плечевой артерии проводится при расположении датчика в медиальной борозде плеча (см. рис. 1). Измеряют систолическое АД. Накладывают манжету тонометра на плечо, получают допплеровский спектр с плечевой артерии ниже манжеты. Измеряют АД. Критерий систолического АД — появление допплеровского спектра при допплерографии. Сравнивают показатели, полученные с противоположных сторон.

Вычисляют показатель несимметричности: ПН = АД сист. dext. — АД сист. sin. [мм. рт. ст.]. В норме -20 = 1. РИД, полученный на уровне 4 манжеты, называют лодыжечным индексом давления (ЛИД).

Исследование вен нижних конечностей. Проводится одновременно с исследованием одноименных артерий либо как самостоятельное исследование.

Исследование бедренной вены проводится в положении больного на спине с несколько разведенными и ротированными кнаружи ногами. Датчик устанавливается в области паховой складки параллельно ей. Получают поперечный срез бедренного пучка, находят бедренную вену, которая располагается медиальнее одноименной артерии. Оценивают контур стенок вены, просвет ее, записывают допплерограмму. Развернув датчик, получают продольный срез вены. Проводят сканирование вдоль вены, оценивают контур стенок, просвет сосуда, наличие клапанов. Записывают допплерограмму. Оценивают форму кривой, ее синхронизацию с дыханием. Проводят дыхательную пробу: глубокий вдох, на задержке дыхания с натуживанием в течение 5 секунд. Определяют функцию клапанного аппарата: наличие расширения вены во время выполнения пробы ниже уровня клапана и ретроградной волны. При выявлении ретроградной волны измеряют ее продолжительность и максимальную скорость. Проводят исследование глубокой вены бедра по аналогичной методике, установив при допплерографии контрольный объем за клапан вены.

Исследование подколенных вен проводится в положении больного на животе. Для усиления самостоятельного кровотока по вене и облегчения получения допплерограммы пациенту предлагают опереться выпрямленными большими пальцами стоп в кушетку. Датчик устанавливают в области подколенной ямки. Проводят поперечное сканирование для определения топографических взаимоотношений сосудов. Записывают допплерограмму и оценивают форму кривой. Если кровоток в вене слабый, проводят компрессию голени, при этом выявляется усиление кровотока по вене. При продольном сканировании сосуда обращают внимание на контур стенок, просвет сосуда, наличие клапанов (обычно можно выявить 1-2 клапана) (рис. 5).

Рис. 5. Исследование кровотока в вене с использованием ЦДК и допплерографии в импульсном режиме.

Проводят пробу с проксимальной компрессией для выявления ретроградной волны. После получения устойчивого спектра сдавливают нижнюю треть бедра на 5 секунд для выявления ретроградного тока. Исследование подкожных вен проводится высокочастотным (7,5-10,0 МГц) датчиком по вышеописанной схеме, предварительно установив датчик в проекции этих вен. Важно проводить сканирование через «гелевую подушку», удерживая датчик над кожей, так как даже небольшого давления на эти вены достаточно для того, чтобы редуцировать в них кровоток.

Источник