Неприятные последствия после уколов. Что делать?

«Шишки», покраснения, гематомы. Как с этим бороться?

Если место после укола горячее на ощупь, покраснело и наблюдается отек, то сразу нужно идти к хирургу. Если этого нет, есть только уплотнение, то можно такую проблему решить и дома.

* Йодная сетка.

Наносить йод ватной палочкой квадратиками по нескольку раз на день.

* Капустный лист.

Лист белокочанной капусты насечь ножом или размять и приложить к месту уплотнения. Чтобы данная процедура стала более эффективной, то лист нужно смазать медом.

* Медовая лепешка.

По 1 ст. ложки меда, сливочного масла и 1 желток. Смешиваете и добавляете муку, чтобы получилось некрутое тесто. На ночь приложить кусочек из этого теста, сверху закрыть целлофаном. Использовать несколько дней подряд, до полного рассасывания.

* Компрессы.

Водку смешать с аптечным димексидом 1:1. Одну часть смеси развести четырьмя частями воды. Место укола смазать кремом или вазелином, приложить компресс на ночь.

* Мази.

Для любителей аптечного ассортимента — мази с гепарином или троксевазином.

Чем лечить эти самые «шишки», лучше их избегать. По правилам инъекцию нужно проводить медленно, чтобы лекарство равномерно распределилось по месту укола.

Также если шишка после укола вызывает у вас подозрения или не исчезает по прошествии нескольких дней, обязательно обратитесь к терапевту. Записаться можно по телефону 8(8453)95-16-16 или на сайте www.scanira.com

Принимаем к оплате

Сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями ч. 2 ст. 437 Гражданского кодекса РФ. Чтобы получить подробную информацию о стоимости услуг, обращайтесь, пожалуйста, к администраторам центра.

Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистами ЛДЦ «СКАНИРА».

Источник

Кровь фонтаном при уколе

Тромбоэмболии. Возникают при попадании в вену сгустков различной величины, которые могут образоваться в переливаемой крови, эритроцитной массе или разноситься током крови из тромбированных сосудов пациента. Клинически характеризуются появлением симптомов легочного инфаркта. Через некоторое время после трансфузии у больного возникают боли в груди, кровохарканье, лихорадка. Если большой сгусток закупоривает легочную артерию или ее ветвь, наблюдается картина воздушной эмболии. Чаще всего причиной тромбоэмболии является неудачная пункция сосуда, неправильная техника заготовки и хранения крови и ее компонентов. Последние две причины реже способствуют возникновению тромбоэмболии, так как сгустки не могут пройти через иглу. При закупорке иглы следует немедленно прекратить трансфузию и удалить иглу. В качестве терапии применяют стрептазы (стрептодеказа, урокиназа) — активаторы фибринолиза. Их вводят через катетер в легочную артерию для местного воздействия на тромб. Также назначают гепарин внутривенно (24 000—35 000 ЕД в сутки), сердечно-сосудистые и болеутоляющие препараты.

Тромбофлебит. Возникает при многократных пункциях, при длительных вливаниях (более 7—12 ч), при неудачной пункции вены с ее проколом и образованием гематомы, при пункции тромбированного сосуда. Характеризуется уплотнением по ходу вены. Главное правило профилактики этого осложнения — соблюдение асептики при пункции вены.

Обработка места пункции. Оперирующий должен обработать руки (достаточно мытья с мылом), надеть халат, маску, перчатки. Если волосы на теле больного не закрывают доступа к вене, их можно не сбривать. Вначале кожу в месте пункции обрабатывают мьшом или детергентом, растворенным в воде, затем антисептическим препаратом. Далее место обрабатывают спиртовым раствором йода (1—2 %-ным) с последующей обработкой 70 %-ным этиловым спиртом. Кожу очищают, начиная от места пункции, и обрабатывают по направлению от места венепункции круговыми движениями.

При пунктировании глубоких вен применяют местную анестезию (1 %-ный раствор лидокаина вводится в кожу и подкожную клетчатку).

В экстремальных ситуациях оперирующий должен действовать по обстоятельствам в соответствии с реальными возможностями соблюдения стерильности.

Существует несколько приемов, позволяющих облегчить ход венепункции:

1. Наложение жгута способствует лучшему контурированию вен. При этом должна сохраняться артериальная пульсация. Применяется при венепункции поверхностных вен руки, подмышечной ямки.

2. Положение Тренделенбурга — больной лежит на столе, руки вытянуты вдоль туловища, головной конец стола опущен на 15—25°. Это увеличивает венозный приток, облегчает попадание крови в шприц даже при минимальной аспирации и уменьшает опасность воздушной эмболии. Используется при пункции и последующей катетеризации подключичной вены, внутренней яремной вены.

3. Сдавливание вены пальцем выше места пункции для дополнительного контурирования вены. Применяется при доступах к наружной яремной вене.

4. Применение пробы Вальсальвы — больного просят выдохнуть призакрытой голосовой щели, а если проводится управляемое дыхание, производят задержку дыхания на вдохе. Это увеличивает наполнение вены, уменьшает опасность пневмоторакса. Используется при пункции и катетеризации внутренней яремной вены.

Венепункция проводится иглой, отсоединенной от системы. Пункция включает в себя прокол кожи над веной и прокол ее стенки с введением иглы в просвет сосуда (приблизительно 1/2 длины иглы). После поступления из просвета иглы капель крови можно отсоединять канюлю от системы или проводить катетеризацию. При получении проб крови достаточно, чтобы только часть среза иглы находилась в вене и обеспечивала вытекание крови. При внутривенных инъекциях это недопустимо, так как через оставшийся вне просвета сосуда срез иглы вводимый раствор попадет в окружающие ткани. Поэтому при попадании кончика иглы в вену шприц прижимают к коже, что при правильном нахождении среза иглы (повернут вверх) делает безопасным продвижение ее внутрь сосуда, не опасаясь его перфорации.

Если пункция вены произведена с целью вливания каких-либо медикаментозных жидкостей, правильность попадания иглы в сосуд проверяют потягиванием поршня шприца к себе. При правильном попадании иглы струя крови свободно потечет в шприц. Перед пункцией вены следует убедиться, нет ли в шприце с набранным лекарством пузырьков воздуха. Для этого устанавливают шприц строго вертикально иглой вверх и выпускают через иглу воздух и небольшую часть вводимого раствора. При введении лекарства шприц должен быть постоянно прижат к коже, чтобы кончик иглы находился близко к ней. В этом случае попадание раствора под кожу можно сразу заметить.

Источник

Кровь фонтаном при уколе

Кровоизлияния и кровоподтеки давно считаются привычными исходами различных медицинских процедур [2,7]. Особенно часто они наблюдаются при внутривенных инъекциях [3,6]. Несмотря на то, что в местах кровоизлияний и кровоподтеков кожа и подкожно-жировая клетчатка на неделю теряет нормальную окраску, структуру, а иногда и функцию, официальная медицина до сих пор не признает эту патологию самостоятельным заболеванием [5]. Более того, медицинские работники не описывают в медицинских документах состояние кожи пациентов в местах инъекций лекарственных средств, не фиксируют наличие кровоподтеков, динамику состояния кожи и других мягких тканей в области кровоподтеков и не указывают причину появления этих изменений [3,5,7]. Даже при патологоанатомическом исследовании пациентов, смерть которых наступила после многочисленных инъекций лекарственных средств, сегодня прозектора не описывают состояние кожи и других мягких тканей в местах инъекций, не исследуют постинъекционные кровоизлияния и кровоподтеки в них и не выясняют их роль в наступлении смерти [1,8].

Поэтому на сегодняшний день отсутствуют и стандарт лечения кровоподтеков и специальные лекарственные средства, предназначенные для лечения кожи и других мягких тканей в области кровоподтеков [4, 5].

В то же время, в судебной медицине кровоподтеки традиционно рассматриваются как бесспорные следы травм и повреждений мягких тканей [1,8].

Цель исследования – исследовать взаимосвязь между кровоподтеком и локальным воспалением кожи при механических повреждениях.

Материалы и методы исследования

В клинических условиях проведено исследование динамики цвета и локальной температуры кожи после внутрикожных, подкожных и внутривенных инъекций растворов лекарственных средств у взрослых пациентов и искусственных кровоизлияний и кровоподтеках у 2-х здоровых добровольцев. С помощью фото и видеосъемки в видимом и в инфракрасном спектрах излучения тканей проведено исследование динамики цвета и локальной температуры кожи в местах кровоизлияний, кровоподтеков и закрытых повреждений мягких тканей. Температура регистрировалась с помощью тепловизора марки Thermo Tracer TH9100XX (NEC, USA) в диапазоне температур +25 – +36°C по общепринятой методике [9,10]. Мониторинг цвета и температуры кожи проводился у них в области оголенного предплечья, бедра и спины. Все исследования на живых людях были проведены внутри помещений при рассеянном искусственном освещении и температуре воздуха +25°С.

Проведено 3 серии наблюдений. Первая серия наблюдений включала 60 пациентов (40 мужчин и 20 женщин терапевтического отделения и 20 родильниц родильного дома), у которых кровоподтеки возникали случайно после выполнения плановых внутривенных, подкожных и внутрикожных инъекций в области предплечий. Вторая серия наблюдений включала двух взрослых здоровых добровольцев в возрасте 21 и 24 лет и одного взрослого пациента в возрасте 52 лет, находящегося 2 часа в состоянии комы вследствие повреждений внутренних органов, несовместимых с жизнью. Кровоподтеки в этой серии вызывались путем внутрикожных инъекций по 0,1 мл их собственной венозной крови. Третья серия наблюдений включала двух добровольцев, которым в коже предплечий производились щипки кожи пальцами рук. При этом кожа прищипывалась пальцами рук в 4-х местах на расстоянии около 8 см друг от друга вплоть до кровоизлияния и появления яркого красного цвета из-за пропитывания кожи добровольцев кровью.

Статистическая обработка результатов была проведена с помощью программы BIOSTAT по общепринятой методике.

Результаты исследования и их обсуждение

Полученные результаты выявили наличие существенной разницы в динамике цвета и температуры кожи при кровоподтеках, вызванных пропитыванием кожи кровью до и после значительного повреждения мягких тканей. Показано, что при госпитальном лечении пациентов терапевтических отделений и родильных домов в городе Ижевске врачи ежедневно назначают пациентам в виде инъекций до 30 растворов лекарственных средств, многие из которых вводятся 3 раза в день. Подсчитано, что из всех лекарств, назначаемых врачами, 79 % лекарств вводится путем внутривенных инъекций и около 19 % – путем внутримышечных инъекций. Установлено, что в первый день госпитального лечения кожа пациентов в традиционных местах инъекций выглядит здоровой до первой инъекции у 97 % пациентов, а к концу госпитального лечения выглядит поврежденной у 100 % пациентов. При этом в местах инъекций на коже появляются участки воспалений и кровоподтеков различной величины и количества, вызванные проколами инъекционными иглами и различными колото-инфильтративными повреждениями кожи и подкожно-жировой клетчатки. Причем в день выписки пациентов из лечебных учреждений после госпитального лечения кровоподтеки в местах инъекций встречаются практически у каждого второго пациента.

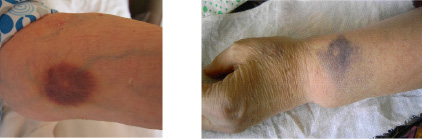

Установлено, что кровоподтеки у пациентов возникают чаще всего из-за проколов кровеносных сосудов, возникающих при введении в них инъекционных игл и внутрисосудистых катетеров. При этом выявленные нами постинъекционные кровоподтеки являлись по сути дела синяками в 2/3 случаев, поскольку кожа в их области имела синий или темно-вишневый цвет (рис. 1).

Рис. 1. Цвет кожи в предплечьях пациенток через 5 часов (1) и 5 дней (2) после внутривенных инъекций лекарственных средств

При исследовании динамики цвета и температуры кожи в области кровоподтеков у добровольцев и у одного пациента, находящегося в коме, удалось установить следующее. Оказалось, что в области кровоподтеков, вызванных инъекционным введением в кожу или под кожу венозной крови или кровоизлиянием из подкожной вены при прокалывании ее инъекционной иглой, кожа приобретает синий цвет, но ее температура остается нормальной.

С другой стороны, при исследовании у добровольцев динамики цвета и температуры кожи в области кровоподтеков, вызванных значительным повреждением мягких тканей, удалось установить, что кожа приобретает ярко красный цвет и нагревается.

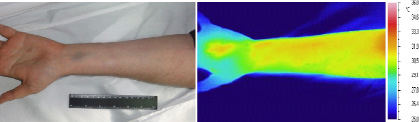

В частности, в результате исследования динамики цвета и температуры кожи у добровольцев установлено, что на месте кровоизлияний, вызванных проколами подкожных вен и внутрикожными инъекциями собственной венозной крови, кожа тут же приобретает синий цвет. Однако температура кожи в области кровоподтека остается нормальной и достоверно не отличается от температуры соседних участков, в которых кожа сохраняет естественный нормальный цвет (рис. 2).

Рис. 2. Предплечье добровольца через 10 минут после внутрикожной инъекции 0,5 мл его венозной крови в видимом (1) и в инфракрасном (2) диапазоне спектра излучения тканей

Иными словами, пропитывание кожи венозной кровью ведет к формированию «холодный» кровоподтек синего цвета. Кожа в области такого синяка с первых минут имеет синий цвет и сохраняет обычную температуру.

Аналогичные данные получены нами у добровольцев и у одного пациента после внутрикожных и подкожных инъекций их собственной венозной крови. Указанные исследования были проведены у добровольцев в области предплечий, а у пациента – в области бедра. Полученные нами данные показали, что синяки обычно имеют округлую форму и быстро увеличиваются в своих размерах. В частности, через 10 минут после инъекционного прокола вены в области предплечья синяки представляли собой пятна в форме эллипсов, расположенных своими длинными осями параллельно оси предплечья. При этом пятна синяков имели максимальную длину 9,2 ± 0,4 см и ширину 8,3 ± 0,2 см (Р ≤ 0,05, n = 5). Через 10 минут после внутрикожных инъекций 0,5 мл крови в области предплечья участки кожи синего цвета также имели форму эллипсов, расположенных параллельно оси предплечья, с максимальным значением длины 10,7 ± 0,5 см и ширины 9,7 ± 0,4 см (Р ≤ 0,05, n = 5).

Через 10 минут после 4-х внутрикожных инъекций по 0,1 мл венозной крови в бедро у пациента, находящегося в коме, кровоподтеки также имели синий цвет. Однако синяки имели форму кругов с величиной диаметра 0,9 ± 0,01 см (Р ≤ 0,05, n = 4). Причем, кожа в области всех этих кровоподтеков сохраняла обычную температуру с первой минуты и вплоть до полного исчезновения синяков.

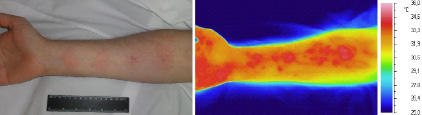

Совершенно иная динамика температуры оказалась при кровоподтеках, вызванных существенным механическим повреждением кожи и подкожно-жировой клетчатки. Кожа в области кровоподтеков, образованных щипками, теряла естественную окраску и приобретала ярко красный цвет. Кроме этого, температура кожи в области кровоподтека повышалась. В частности, через 2 и 5 минут после прищипывания кожи пальцами рук температура кожи в центре кровоподтеков превышала температуру кожи в здоровых участков на 1,23 ± 0,07°С и 3,65 ± 0,10°С (Р ≤ 005, n = 8) соответственно. Затем температура в зонах локальной гипертермии оставалась на этом уровне без существенных изменений в течение 30–60 минут (рис. 3).

Однако выраженная локальная гипертермия сохранялась в области закрытых повреждений мягких тканей недолго. Через 60 минут температура в области кровоподтеков, вызванных щипками кожи начинала медленно уменьшаться, приближаясь к нормальным значениям через 2 часа.

Другими словами, после внутрикожных инъекций или излияний в кожу венозной крови из проколотых вен появлялись синяки, поэтому казалось, что в области предплечья имеются ушибы мягких тканей. на глаз были четко видны кровоподтеки синего или темно-вишневого цвета и казалось, что они являются следствием повреждений кожи, подкожно-жировой клетчатки и других мягких тканей, поскольку кровоподтеки традиционно считаются в народе доказательством травм. Однако изображение этих участков на экране тепловизора показывало обратное, а именно – отсутствие участков локальной гипертермии

Рис. 3. Вид предплечья добровольца через 45 минут после прищипывания кожи пальцами рук в 4-х местах в видимом (1) и инфракрасном диапазонах спектра излучения тканей (2)

Парадоксально, но – факт. Наши результаты доказывают, что наличие кровоподтека не является однозначным диагностическим симптомом повреждения мягких тканей и критерием размера, выраженности и даже наличия их «ушиба твердым тупым предметом». Более того, кровоподтек (как и кровоизлияние) не относится к симптомам локального воспаления. Иными словами, кровоподтек и локальное воспаление – это два совершенно самостоятельных и независящих друг от друга процесса. Симптомами воспаления являются локальная гиперемия, гипертермия, припухлость, болезненность и нарушение функции воспаленного участка ткани. Поэтому отсутствие локальной гипертермии в области кровоподтека, вызванного инъекцией венозной крови, доказывает отсутствие симптомов раздражения, локального воспаления и, следовательно, отсутствие повреждения мягких тканей.

Следовательно, собственная венозная кровь является безопасным средством для внутрикожных инъекций. Инъекции собственной венозной крови внутрь кожи и под кожу не оказывают местное раздражающее действие.

Таким образом, безболезненные, плоские, синие и «холодные» постинъекционные кровоподтеки с нормальной функцией кожи в них НЕ ЯВЛЯЮТСЯ симптомами воспаления, а значит, не являются проявлениями СЕКРЕТНОЙ БОЛЕЗНИ КОЖИ. Именно поэтому пациенты, имеющие такие постинъекционные кровоподтеки в местах инъекций, не проявляют жалобы на боль, припухлость, покраснение, гипертермию и нарушение функции кожи в местах инъекций (не путать с наличием постинъекцинных воспалений, «инфильтратов» и абсцессов !). Наличие таких кровоподтеков в местах инъекций является неизбежным следствием проколов и ранений кровеносных сосудов и вытекания из них крови, которая, как следует из наших данных, НЕ ОБЛАДАЕТ МЕСТНЫМ РАЗДРАЖАЮЩИМ ДЕЙСТВИЕМ ! Бог создал кровь безопасной для наших тканей, поэтому пропитывание их нашей собственной кровью – это не преступление, а благо. Скорее всего, такие кровоподтеки – это проявление гипер-защитной реакции нашего организма на ранения. Но истинное их значение предстоит еще изучить.

Выражаю благодарность профессору РАЕ Касаткину Антону Александровичу и студентам Ижевской государственной медицинской академии Черновой Лейсан Вячеславовне, Фишеру Евгению Леонидовичу и Насырову Марату Ринатовичу за помощь в проведении научных исследований.

Источник