- Петровский док в Кронштадте: описание, история и интересные факты

- Немного о городе

- Петровский док в Кронштадте: история

- Строительство

- Канал

- Дальнейшая судьба дока

- Открытие канала

- Петровский док в Кронштадте: описание

- Будет ли подводный музей?

- Петровский док в Кронштадте — грандиозный проект Петра I. Как попасть в док

- Как попасть в Петровский док в Кронштадте

- Доковый канал Петра Великого

- Крест-канал Петровского дока

- Схема и принцип работы Петровского дока в Кронштадте

- Макаровский мост в Кронштадте

- Доковый бассейн

- Гранитные чудеса Петровского дока

- Насосная станция Петровского дока

- Система Петровского дока на карте Кронштадта

Петровский док в Кронштадте: описание, история и интересные факты

Город-крепость, который был заложен Петром Великим, является символом морской славы России. Долгое время он был закрыт для посещений. Попасть сюда можно было только по спецпропускам. Прошло уже более двадцати лет (1996 г.) с тех пор, как город открыли для туристов. Но и сегодня каждое посещение Кронштадта овеяно некой таинственностью.

В городе множество уникальных памятников, которые заслуживают внимания туристов, но сегодня мы с вами отправимся в Петровский док в Кронштадте. Это уникальное сооружение, которое и сегодня таит в себе множество загадок даже для современных исследователей.

Немного о городе

Кронштадт находится на Финском заливе, на равном удалении от северного и южного берега. От Петербурга его отделяет около двадцати двух километров по воде. По объездной дороге почти в два раза больше. Город-порт включает в себя остров Котлин, несколько мелких островков Финского залива, дамбу — комплекс сооружений который построен против наводнений. Он протянулся на многие километры. По нему и проходит кольцевая дорога, связывающая два берега залива.

Кронштадт сегодня входит в состав Санкт-Петербурга и имеет с ним схожесть: влажный климат, чистый балтийский воздух, великолепные дворцы, крепости, пристани и храмы. Из этого города в кругосветное путешествие отправились более сорока экспедиций, моряки Кронштадта совершили пятьдесят шесть географических открытий.

Петровский док в Кронштадте: история

Начало XVIII века ознаменовалось войной со Швецией, одержать победу в которой без сильного флота было практически невозможно. В Кронштадт и Санкт-Петербург приходили иностранные корабли. Необходимость в их ремонте заставила Петра I задуматься о строительстве специального сооружения в Кронштадте. Петровский док стал настоящим прорывом в строительстве.

Петру I был необходим док, в который можно было бы заводить крупное судно, а еще лучше несколько, быстро откачивать воду, проводить ремонтные работы, а после этого снова ставить на воду судно. Император не хотел строить такое сооружение по европейскому образу, поскольку аналоги имели существенный недостаток: после захода корабля слив воды происходил слишком медленно — больше месяца.

Петру Великому эту проблему решить удалось: по его собственному проекту вода из дока перетекала в бассейн, расположенный на уровень ниже всего за один день. Было принято решение воплотить эту новаторскую идею в Кронштадте. Петровский док строился долгих 33 года, за это время сменились четыре правителя.

Строительство

В 1719 году было начато сооружение Петровского дока в Кронштадте. Канал начали сооружать от соборной церкви Андрея Первозванного. В строительных работах были задействованы солдаты из Пярну, Москвы, Выборга. Чтобы местное население не отлынивало от тяжелых работ, работников распределяли по батальонам.

Канал

За первый год было запланировано прорыть канал длиной в 180 саженей, 15 саженей в ширину и 2 сажени в глубину. На этих работах было занято около трех тысяч человек. Но материалов и людей не хватало, и строительство затягивалось. Тогда к императору обратился комиссар П. Н. Крекшин. Он просил доверить ему сооружение канала, предлагая его углубить до 4,5 саженей и расширить до 16.

Срок сдачи канала планировался на май 1721 года. Крекшин в случае срыва графика работ отвечал не только за все затраченные деньги, но и рисковал потерять все свое движимое и недвижимое имущество. При сооружении канала возникали непредвиденные трудности: необходимо было переносить многие строения зачастую при вмешательстве императора. Тем не менее к 1722 году канал был прорыт, и к этому времени велись работы по укреплению его стен. На этом завершилась Петровская эпоха дока в Кронштадте.

Дальнейшая судьба дока

К сожалению, Петр I не увидел своего детища. Его строительство еще шло в 1724-1725 годах. После смерти императора строительные работы велись довольно вяло, но полностью не прекращались. В 1732 году была сформирована комиссия, которую возглавил генерал-майор Люберас, для осмотра канала. Генерал предложил углубить и расширить Петровский док в Кронштадте, чтобы еще ускорить слив воды из доков. Его идея была поддержана и работы были начаты.

Стены канала обрабатывали тесанным камнем. Но, строительство, которое И. фон Люберас планировал завершить за три года, растянулось еще на пятнадцать лет.

Открытие канала

Открыли канал в конце июля 1752 года. На торжественном мероприятии присутствовала императрица Елизавета Петровна. Она лично запустила шлюзовые механизмы. Тройной салют грянул из 1331 орудий, стоящей в гаванях эскадры. Генерал-майор из рук императрицы получил орден Св. Андрея Первозванного.

В 1774 году на берегу Петровского дока в Кронштадте приступили к установке первой в России паровой машины для откачки воды, которая была доставлена из Шотландии. Монтаж продлился почти два года. После ввода этой чудо-машины в эксплуатацию появилась возможность осушать доковый бассейн за девять дней. Но что особенно интересно — это срок службы этого устройства. Паровая установка верой и правдой служила более 75 лет.

Петровский док в Кронштадте: описание

Уникальный, как сказали бы в наше время, инновационный для своего времени сухой док протянулся на два с лишним километра. Длина ремонтного канала составляет почти четыреста метров, ширина — около тридцати метров, а глубина — около двенадцати. Когда-то док мог принимать до пяти кораблей одновременно, что являлось предметом зависти многих европейских судостроителей.

Удивительно ровная кладка стен за триста лет прекрасно сохранилась, хотя нельзя не признать, что воздействие на нее воды было колоссальным. Сохранился до наших дней и центральный механизм дока — шесть двойных шлюзовых ворот. Интересно, что система удержания и спуска воды, которая была установлена в 1747 году, нормально работала даже в начале 2000-х. Бассейн Петровского дока в Кронштадте и сегодня является украшением города, а вот доковые сооружения, к сожалению, находятся в плачевном состоянии, хотя вид имеют довольно внушительный.

Специалисты утверждают, что металл, чтобы жить, должен работать. А гермозатворы Петровских доков в последний раз открывали десять лет назад. Проработавшие до этого без малого сто лет механизмы, пришли в негодность. Через канал, который предназначен для входа в док, переброшен разводной мост, Петровской эпохи, а в начале его высится деревянный маяк.

Обратите внимание на рельсы подкрановых путей — это остатки работавших здесь когда-то кранов. Их демонтировали совсем недавно (2011) по указу губернатора. Тогда же городские власти обещали приступить благоустройству территории и, превратить заброшенный Петровский док в Кронштадте в музей. Пока же туристы могут осмотреть сооружение лишь снаружи.

Будет ли подводный музей?

Петровский док необходимо срочно спасать. С этим соглашаются и реставраторы, и историки, и городская администрация. Когда появилось предложение сделать в старинных сооружениях подводный музей, оно поначалу показалось фантастикой. Для этого необходимо отреставрировать гранитные стены, восстановить механизмы, заполнить док водой и создать имитацию морского дна.

Проект имеет и важную научную составляющую: сейчас специалисты знают о двухстах кораблях всех эпох, останки которых покоятся на балтийском дне. Никто не знает, как они поведут себя во время подводной очистки и консервации, поскольку подобного опыта еще нет в мире.

Планируется накрыть док стеклянным куполом, вдоль стен и по дну проложить прозрачные галереи: посетители будут иметь возможность постоять в десятке метров от уникальных экспонатов. В одном из каналов должна появиться настоящая верфь Петровской эпохи, в которой будут изучать и осваивать старинные технологии.

Пока эти грандиозные планы не осуществлены, тем не менее прогулка по Кронштадту к Петровскому доку доставит вам удовольствие.

Источник

Петровский док в Кронштадте — грандиозный проект Петра I. Как попасть в док

Петровский док в Кронштадте – уникальное гидротехническое сооружение петровской эпохи. Прочитав множество интересных статей о Петровском доке, мы захотели увидеть всё своими глазами. Мы ещё не знали, что осмотр Петровского дока растянется по времени на 1 год и для этого потребуются 3 поездки в Кронштадт. Мы также не знали насколько интересным и захватывающим будет изучение этого объекта.

Как попасть в Петровский док в Кронштадте

Итак, 2016 год. В один из последних августовских деньков мы прибыли в Кронштадт. Зная, что территория дока находится под охраной, мной было принято решение оставить юного исследователя и слабую половину нашей команды на городском пляже Кронштадта, а самому пробраться в Петровский док на разведку. Разведка началась с канала имени Петра Великого. Именно по нему корабли заходили в Петровский док на ремонт. С правой стороны от канала виден Задний створный маяк Кронштадского рейда.

Главные ворота Петровского дока, которые показывают тысячам туристов приезжающим в Кронштадт. А то, что скрывается за ними смотреть нельзя! Перед нашим рассказом проведём небольшой исторический экскурс. 8 мая 1719 года императором Петром I, был издан указ о строительстве дока с сопутствующей гидротехнической системой. Согласно официальной истории, в грандиозном строительстве дока принимали участие около 3000 человек – солдаты, крестьяне и каторжники, вооружённые лопатами, кирками и ломами. Однако, к своему сожалению, Пётр I так и не увидел результата своей технической мысли. А после смерти императора в 1725 г. работы по строительству были практически свёрнуты.

В 1732 году при императрице Елизавете Петровне была сформирована комиссия во главе с генералом Иоганном Люберасом фон Потт, для ревизии строительства дока. Последним был предложен ряд конструктивных решений (углубление и расширение докового бассейна) для скорейшего удаления воды из дока. С приходом к власти императрицы Елизаветы Петровны работы по строительству Петровского дока получили мощный импульс. Себя императрица считала продолжателем дела Петра I, и для неё было делом чести закончить начатое отцом строительство. В 1752 году, под грянувший из 1331 орудия салют, Елизавета Петровна самолично открыла для пуска воды шлюзовые механизмы, ознаменовав завершение строительства Петровского дока.

На информационном щите у ворот Петровского дока в виде креста нарисована часть гидротехнической системы дока. Правда, с первого взгляда это сложно понять.

Готовясь к поездке в Кронштадт, мы потратили не один час времени, чтобы найти ответ на вопрос как попасть в Петровский док. Открытые настежь кованые ворота в сад Попова – наш проходной билет к залазу в Петровский док. Жёлтое здание слева – дом Б.К. Миниха, фаворита императрицы Анны Иоановны. Позднее в этом здании жили такие великие флотоводцы как Ф.Ф. Беллинсгаузен, С.О. Макаров, Ф.П. Литке, а также знаменитый подводник А.И. Маринеско.

Кованая решётка украшена якорем и мечом. Это и понятно, ведь эта территория относилась к дому, где жили великие русские флотоводцы.

Не раз мы сталкивались с тем, что изучая какой-то вопрос невольно открываешь для себя ещё что-то новое. Вот и тут, пробираясь через полузаброшенный сад к залазу в Петровский док, я обнаружил памятник изобретателю радио Александру Степановичу Попову. Резонный вопрос: что тут делает памятник Попову?

Как оказалось, именно в этом крошечном домике, в абсолютной близости от Петровского дока, инженер А.С. Попов проводил в апреле – мае 1895 года испытания первого в мире радиоприёмника. Вот так открытие! Осмотрев домик, двигаюсь дальше. На фотографии, с правой стороны, за листвой деревьев проглядывают контуры небольшого строения. За этим строением поворачиваю налево и продираюсь через паутину теплотрасс и колючей проволоки. И вот…

Я в Петровском доке! Потрясающий постапокалиптический пейзаж! Грандиозное инженерное сооружение 384 метра длиной, 34 метра шириной и 10 метров глубиной полностью заросшее деревьями и кустами. Док выглядел как декорация к фильму о конце света.

Да, такой пейзаж нельзя показывать туристам. Не поймут! На заднем плане здание действующей военной части.

Продвигаюсь к главным воротам Петровского дока, которые фотографировал полчаса назад. Однако любование творением Петра I прервал резкий окрик мужика в камуфляже, вынырнувшего из кустов на противоположной стороне дока.

– Эй, быстро покинуть территорию!

– Здравствуйте, можно, мне сделать несколько фотографий?

– Я тебе, … , … , … , сказал покинуть … , … , … территорию.

– Сейчас, сделаю только пару фотографий.

– …. , … . Вася,… ,… , держи его на своей стороне!

Крикнул мужик в рацию и побежал к лестнице.

Разворот на 180 градусов и неспешное отступление. Жаль, что в лёгкой сумятице я не догадался сфотографировать своего загонщика.

Вскоре, неспешное отступление превратилось в спешное. В этих зарослях непросто было найти место залаза. Напоследок фотография швартовного кнехта из чугунной пушки.

Небольшое замешательство – по гранитной лестнице бежать или деревянной? Через несколько мгновений, протиснувшись через теплотрассы и ободрав руки о колючую проволоку удалось уйти от погони.

Доковый канал Петра Великого

Прошло 10 месяцев… Май 2017 года. Не изученный Петровский док мешал спокойно спать по ночам. Очередная поездка в Кронштадт началась по старому маршруту – доковый канал Петра Великого…

Видно, что Задний створный маяк Кронштадского рейда находится на реставрации, а рядом с ним расположилась экспозиция мин, торпед, палубных орудий… К сожалению, подойти ближе не представляется возможным – всё это находится на закрытой территории.

Палубное орудие на берегу Петровского канала.

Вспоминая прошлогодние заросли, обратили внимание на какую-то пустоту за воротами Петровского дока.

В этот раз штурмовать теплотрассы мы не стали, а направились к дому № 5А по улице Коммунистическая. В настоящее время, здание находится на реконструкции.

Припарковав автомобиль, мы проходим через арку во двор здания.

Юный исследователь попутно изучает принцип работы бетономешалки.

Крест-канал Петровского дока

Дорожка от здания прямиком вывела нас к Крест- каналу Петровского дока. Потрясающее зрелище… Масштабность строения просто завораживает. В центре находится сливная горловина. Более подробно мы расскажем об этом во 2 части прогулки по Петровскому доку.

Отсюда видно, что на доковых воротах даже сохранились доски.

Охраняемая часть Петровского дока (та самая, где меня год назад недружелюбно встретили ребята из ЧОПа). С нашего места к ней не подойти – проход преграждает бетонный забор с колючей проволокой.

Юный исследователь также восхищён масштабностью строительства 3-х вековой давности.

Массивные доковые ворота…

Крайне удивительно, что ворота избежали участи быть попилеными на металл!

От деревянной облицовки ворот остались только крепёжные болты.

Рядом с воротами находятся остатки ржавого разводного моста через канал.

Часть моста можно было откатить влево или вправо по металлическому рельсу.

Во 2 части прогулки по Петровскому доку мы расскажем, какое применение нашла для разводного моста современная молодёжь.

Невозможно оторвать взгляд от многотонных гранитных конструкций…

На заднем плане, за деревьями, видны золотые купола Морского Никольского собора.

Площадка открытия вентилей запорных клапанов для слива воды в Доковый бассейн.

Масштабно, грандиозно…и от этого ещё сильней возникает желание спуститься вниз. Решение приходит сразу ‒ покупка верёвочной лестницы и спуск в док с площадки открытия запорных клапанов. Значит, сюда нам ещё предстоит вернуться!

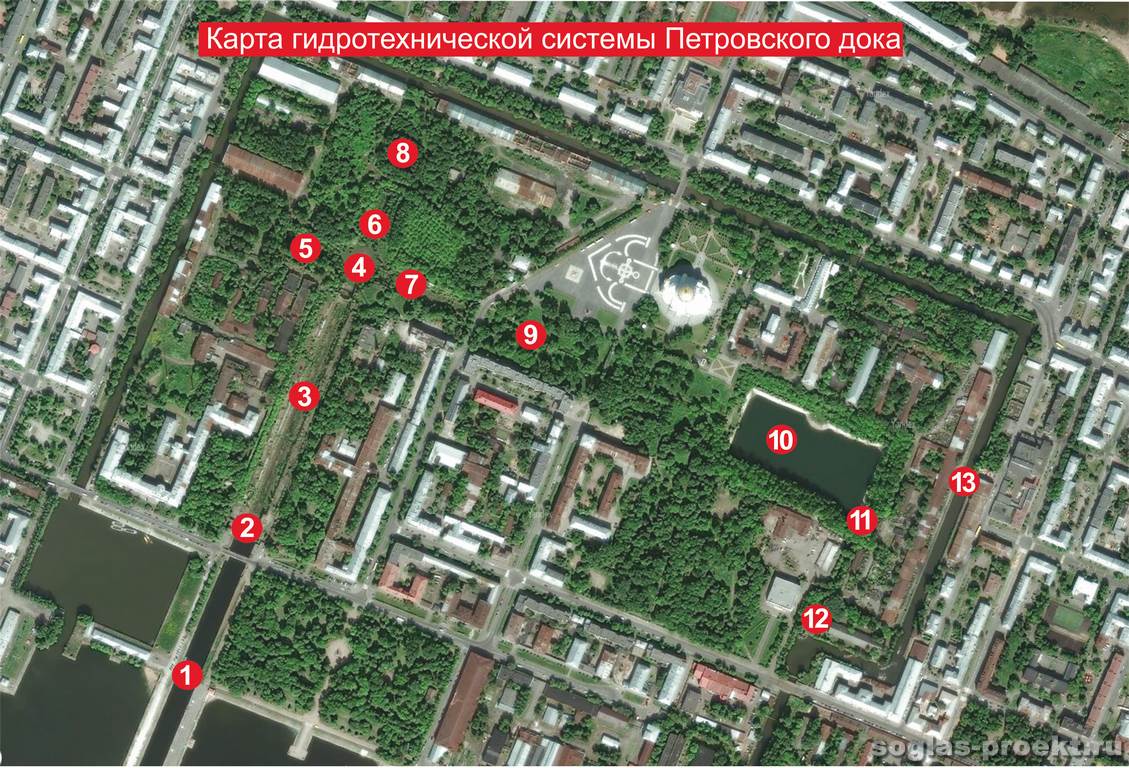

Схема и принцип работы Петровского дока в Кронштадте

А теперь небольшой рассказ о принципе действия Петровского дока. По тем временам это было инновационное гидротехническое сооружение. В начале 18 века в Европе существовали доки для ремонта кораблей, однако, непосредственно к ремонту судна можно было приступать не раньше чем через 3-4 недели. Именно столько времени требовалось, чтобы осушить док. Петра I такая ситуация не устраивала! Согласно официальной истории Пётр Iсамолично спроектировал Петровский док, который осушался за несколько часов! Основная идея императора была разместить ниже уровня дна дока сливной резервуар (доковый бассейн), в который вода сливалась бы самотёком благодаря наклонной поверхности. А из докового бассейна воду можно было неспешно откачать насосом с ветряным двигателем. Всё гениальное – просто! Когда только успевал всё это делать наш неутомимый император?

Для иллюстрации работы доковой системы мы нарисовали карту.

Обозначения на карте:

1 Петровский канал или канал Петра I, по каналу в док заходили корабли

2 Ворота Петровского дока

3 Основная доковая камера, где ремонтировались корабли (находится под охраной)

4 Поворотная площадка – место для разворота кораблей

5 Малая доковая камера

6 Малая доковая камера

7 Доковая камера, с которой осуществлялся спуск воды

8 Резервуар неизвестного назначения

9 Петровский овраг

10 Доковый бассейн

11 Насосная станция

12 Место слива воды в Обводной канал

13 Обводной канал

Макаровский мост в Кронштадте

Дальнейший осмотр системы сброса воды из дока привёл нас к Макаровскому мосту.

С Макаровского моста открывается отличный вид на Петровский овраг, по которому вода из дока самотёком текла в доковый бассейн.

Идём по дорожке вдоль Петровского оврага… Поймали себя на мысли, что в Кронштадте много всего «петровского»: Петровский канал, Петровский док, Петровский овраг…

А с левой стороны золотом переливается на солнце Морской Никольский Собор.

Русло оврага чистят от грязи.

Плотина перед Доковым бассейном с оградкой в соответствующей стилистике.

Доковый бассейн

А вот и огромный Доковый бассейн…

Стены бассейна, сложенные из камней, напоминают пчелиные соты.

Вдруг, наше внимание привлекла немногочисленная туристическая группа. В хорошем темпе, перейдя плотину, туристы уверенно свернули на тропинку вдоль правого берега бассейна. В надежде увидеть что-то интересное мы пристроились в хвост колонны.

Гранитные чудеса Петровского дока

Нашему удивлению не было предела, когда мы внезапно вышли к интереснейшему историческому артефакту – полигональной гранитной кладке. Безусловно, мы видели в интернете фотографии этой гранитной стены, но честно говоря, увидеть её было полной неожиданностью для нас!

Удивительная гранитная кладка с высочайшим уровнем обработки гранитных блоков. О этой стене, более подробно, мы расскажем в фотоочерке «Гранитные чудеса Кронштадта».

Вид на Морской собор, который великолепен абсолютно со всех ракурсов.

Насосная станция Петровского дока

Здание насосной станции. Вода насосами поднималась из Докового бассейна и по отводному каналу сбрасывалась уже в Обводной канал, опоясывающий центр Кронштадта.

Остатки балконов насосной станции.

Поднимаемся по лестнице наверх…

Не перестаём восхищаться, что даже сугубо утилитарные постройки того времени были красивы и не лишены изыска.

Юный исследователь в процессе изучения насосной станции.

Непростая дорога домой…

По пути мы обнаружили одноглазое дерево пожирающее камень.

Обводной канал. Именно сюда откачивалась вода из Докового бассейна.

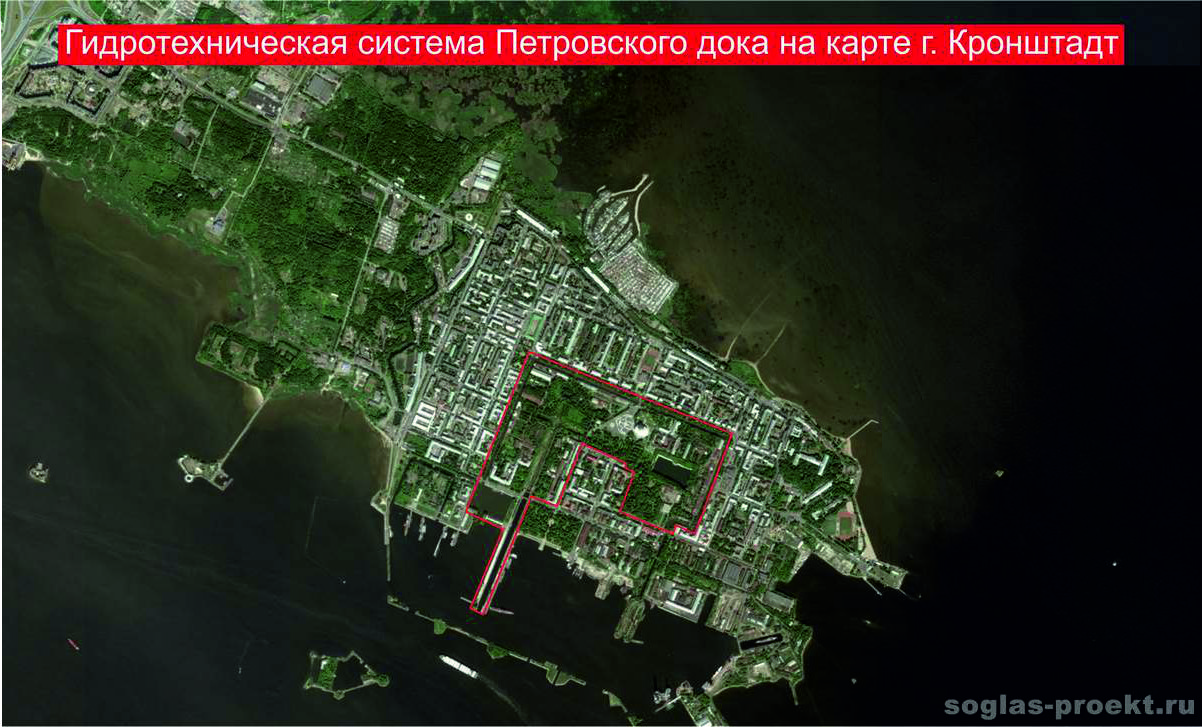

Система Петровского дока на карте Кронштадта

И напоследок, хочется сказать несколько слов о масштабности творения Петра I. На карте Кронштадта мы обозначили линией границы строений относящихся к Петровскому доку.. Вот что у нас получилось.

А теперь посмотрим на занимаемую доком площадь.

Получается, что около 50% площади Кронштадта занимает Петровский док с гидротехнической системой! Масштабы дока потрясают! Возможно, Пётр I так и планировал сделать город – док!

Ну чтож, теперь вы знаете о Петровском доке всё. Или почти всё. Продолжение во 2 части.

Источник