- Кольский бассейн железных руд

- Самые крупные месторождения железной руды в России

- Месторождения железной руды в России

- Курская магнитная аномалия

- Бакчарское месторождение

- Оленегорское месторождение

- Ковдорское месторождение

- Костомукшское месторождение

- Республика Хакасия

- Качканарские месторождения

- Бакальские месторождения

Кольский бассейн железных руд

Высший Совет Народного Хозяйства. Н.Т.О. ТРУДЫ Северной Научно-Промысловой Экспедиции. Выпуск 4-й. ПЕТРОГРАД. Вторая Государственная Типография. Галерная. 1. 1920 г.

Месторождение железной руды в районе Кольского залива

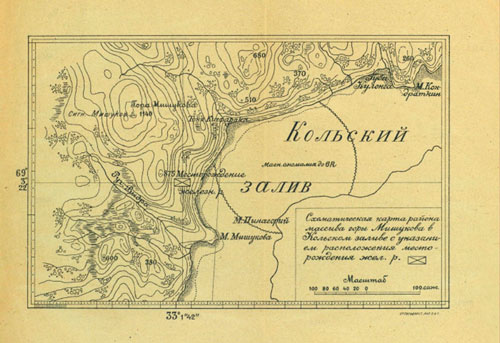

Кольский залив распадается по своим морфологическим особенностям на три части или колена: северное, среднее и южное. Первое колено от устья до острова Шурупова и губы Средней идет почти прямо на юг на протяжении 9-ти миль при ширине от 2 до 2 1 /4 миль; второе колено, от губы Средней до мысов Мишукова и Пинагория, направляется к юго-западу другой, обращенной выпуклостью к югу; длина его 13 миль и ширина от 600 саженей[4] до 2-х миль; здесь, у мыса Великого находится и самое узкое место губы; третье колено, подобно первому, идет, с небольшими, однако, извилинами, к Югу на протяжении 9-ти миль и имеет ширину от 400 до 800 сажен; в последнем колене самое узкое место у Абрам-Пахты. На всем этом протяжении берега Кольского фиорда сопровождаются тремя ясно выраженными террасами высотою около 40—, 28— и 10 метров и береговой платформой, которая отчетливо выступает по всему побережью во время отлива (возвышение прилива квадратурное не меньше 4-х футов и сизигийное не более 13-ти футов). Горные вершины, окаймляющие побережье Кольского залива, достигают от 800 до 1000 фут. высоты над уровнем моря; лишь гора Мишукова, расположенная на рубеже среднего и южного колен Кольского залива, рельефно выделяется на общем фоне округлых и неправильно раскинутых гор береговой полосы, сложенных почти исключительно из гнейсов, гнейсогранитов и гранитов. В части берега Кольского залива, между последним пунктом и мысом того же имени и тоней Киефарака с одной стороны и мысом Пинагория с другой — резко вырисовываются выходы более молодых эфузивных пород (диабазов и др.), обусловливающие, собой форму береговой полосы, а также излом колена залива при переходе от южного направления на северо-восточное в его средней части. Здесь же мы находим следы интенсивных дислокационных изменений.

Схематическая карта района горы Мишукова в Кольском заливе с указанием расположения месторождения жел. р.

Пpи прохождении судов в этой части залива моряками отмечалось неправильное действие компаса; так, у мыса Пинагория компас уклоняется до 3-х румбов и более к западу 1 , что дало повод высказать мнение 2 о нахождении магнитной руды в горах Кольского залива и на дне его, — мнение, которое соответствовало и взгляду И. П. Толмачева.

При исследовании массива горы и мыса Пинагория возможно было установить лишь развитие гнейсогранитов и жил диабаза и диорита, а также наличность значительных орогенических процессов, обусловивших сложное изогнутие и разрыв с образованием тектонитов среди гнейсогранита. Простирание этих нарушений — с северо-запада на юго-восток; магнитных аномалий мне не удалось обнаружить при помощи горного компаса и тем самым установить выходы железной руды на дневную поверхность. Совершенно обратное произошло при исследовании массива горы Мишукова, особенно той части ее, которая спускается на северо-восток к Кольскому заливу между мысом Мишукова и тоней Киефарака, где магнитная стрелка компаса стала явно укло[5]няться на запад, пока у обнажения гнейсогранита, над третьей береговой террасой, приблизительно на высоте 50 метров над ypовнем моря, стрелка компаса резко повернула на запад, и в обнажении возможно было установить, магнитную руду, анализ которой привожу ниже.

К выходу руды легче всего подойти со стороны Кольского залива; для этого нужно объехать мыс Мишукова и повернуть к северо-западу по направлению к первому береговому выступу, сглаженному прибоем и выделяющемуся своим черным цветом, благодаря развитию диабаза. Не доходя шагов около ста до последнего места, оставляя его справа, следует подняться прямо на запад, минуя все три террасы. При подъеме с берега приходится проходить среди кустарника березы и ивы, но, пройдя третью террасу, мы вступаем в зону хвойного леса; на первом выступе и обрыве рельефно выделяется группа сосен, стволы которых достигают до 4-5 вершков в диаметре у основания, где при прохождении вдоль утесов южного склона над третьей береговой террасой (40 метров над уровнем моря) с компасом в руках следует искать выхода магнитной руды. Залежь этой руды, мощностью до 8-ми метров, резко выделяется среди правильных округлых форм гнейсогранитов, благодаря смежной с ней жиле молочнобелого кварца до 2-х метров толщиною, заключающей темные кристаллы турмалина. Залежь руды падает на северо-восток под углом 85—90°. Обнажение достигает в вертикальном направлении 10 метров, а в горизонтальном месторождение руды по выходам прослеживается на протяжений около 100 метров. Насколько эти измерения являются постоянными, трудно сказать в виду невозможности производства минувшим летом ни магнитометрической съемки месторождения, ни хотя бы расчистки обнажений. Жила меньшей мощности (2 метра) наблюдалась в некотором отдалении. Определение запасов руды явилось бы возможным лишь по производстве детального геологического исследования, до заключения которого было бы преждевременным говорить о возможном промышленном значении рассматриваемого месторождения руды.

Оно находится в 8-ми морских милях от железнодорожной станции Мурманск. Подход к нему со стороны моря — берег удобный, приглубый, но каменистый. Ситуация месторождения позволяет удобно разбить необходимые постройки на береговых террасах и в широкой соседней долине. Здесь же имеются ручьи с пресной водой, а также недалеко водопады р. Лавны, которые возможно было бы использовать. Насколько мне известно, запасы белого угля этой реки не определены.

Сложившиеся обстоятельства, не зависевшие от исследователя, не дали никакой возможности доставить собранные коллекции в Петроград и произвести здесь надлежащие исследования горных пород, кроме небольших рудных образцов. Поэтому возможно, что сделанные на месте предвари[6]тельные определения не окажутся точными. Вероятно, например, что тонкозернистые породы, названные роговиковыми и кажущиеся таковыми вследствие обильного содержания кварца, заслуживают иного определения.

Рудоносной породой, по любезному микроскопическому исследованию горного инженера геолога Л. И. Свитальского, является амфиболовый сланец с большим содержанием кварца и равномерным распределением магнитного железняка. В состав породы, кроме этих минералов (кварца и магнетита), входят амфибол и хлоритовый минерал 3 .

Как уже сказано, руда обнажается в виде двух залежей, из которых одна достигает 8 метров толщины, а другая 2 метров: они разделены гнейсо-гранитами и роговиковыми породами при чем наблюдается характерное их чередование. Для установления порядка чередования рудоносных толщ мною был снят ряд профилей, из которых привожу (по памяти) следующий:

1) гнейсогранит с компактным роговиком, падающим почти отвесно на восток,

2) слои амфиболового сланца в 8 метров мощности с содержанием магнитного железняка,

3) слои тех же сланцев в 0,20 метров — с меньшим содержанием руды,

4) жила кварца молочно-белого цвета с включением кристаллов турмалина, мощностью в 2 метра,

5) чередование слоистых или компактных роговиковидных пород,

6) гнейсогранит с жилоподобнымн включениями роговиковых пород,

7) диабаз и диорит.

Химический анализ образца кольской руды при удельном весе всего в 3,402, произведенный в химической лаборатории Горного Института, показал следующий ее состав:

SiO 2 . 50,75%

FeO . 23,26%

Fe 2 O 3 . 22,06%

Аl 2 О 3 . 0,47%

MnO . 0,25%

CaO . 1,29%

MgO . 1,57% [7]

Na 2 O . 0,95%

K 2 O . следы

TiO 2 . следы

Содержание металлического железа . 33,51%

Магнетит в виде октаэдров и зерен распределен равномерно в массе сланцев.

Из вышеизложенного видно, что месторождение магнетита в Кольском заливе обнаруженное мною в 1918 году и состоящее, как выше отмечено, из двух рудных залежей в 8 и 2 м. толщиною, является недостаточно исследованным. Необходимо детальное геологическое изучение, выяснение тектоники, подробное исследование контактов, детальная съемка при предварительных разведочных работах путем расчистки обнажений, раскопок и т. под. несложных приемов. Сравнение с Киркенесской рудой и минеральный состав Кольской рудоносной породы свидетельствуют о возможном успешном применении магнитного обогащения, а указанные выше местные условия дают надежду на дешевое его техническое оборудование. Наконец, не исключается возможность нахождения новых рудных залежей, между прочим, и по направлению к Печенгскому заливу.

Примечание. В упомянутом в начале этой статьи сообщении профессора А. А. Полканова в Петроградском Обществе Естествоиспытателей месторождения залежей магнитной руды точно указаны не были. Из отчета же о деятельности Геологического Комитета за 1917 год можно думать, что наблюдавшиеся А. А. Полкановым месторождения у мыса «Пинагорьего» на восточном и западном берегах залива являются теми же, которые автор исследовал в 1918 г., но обстоятельство это не было известно автору, так как упомянутый отчет, помещенный в № 1 Известий Геологического Комитета за 1918 г., напечатан лишь в 1919 году.

1) Морозов, Н. Лоция Мурманского берега Северного Ледовитого океана Спб., 1901, стр. 379.

2) Деплоранский. Отчет о командировке на Крейсере «Джигит» в Ледовитый океан в 1895 году.

3) Как Н.В. Светальскому, так и С. И. Миронову автор считает долгом выразить глубокую благодарность.

Источник

Самые крупные месторождения железной руды в России

Железная руда является основным сырьем для металлургической промышленности всего мира. Ее рынок в той или иной степени оказывает влияние на экономику разных государств. Сегодня добыча железорудных ресурсов ведется более чем в 50 странах, в числе которых находится и Российская Федерация. Она уверенно держит свои позиции в постоянной пятерке мировых лидеров. Вместе они поставляют на мировой рынок до 80% этого сырья.

Месторождения железной руды в России

По территории Российского государства железорудные ресурсы раскинуты неравномерно. Больше половины всех запасов принадлежат к докембрийским осадочным рудам. Они представлены красными, бурыми, магнитными железняками разного качества. И только 12% из них руды высокого качества, где содержание железа составляет не менее 60%. Стоит заметить, что Российское государство по запасам железной руды уступает только Бразилии. Но при этом отечественные месторождения по сравнению с зарубежными (Австралия, Индия, Бразилия) имеют более низкое качество руд и сложные геологические условия их разработки.

Крупные месторождения железной руды в России расположены в Центральном федеральном округе. На его долю приходится около 55% всей добычи сырья. Достаточно значимые месторождения разведанных запасов есть в Карелии и Мурманской области, их добыча составляет 18%. Гусевогорское месторождение Свердловской области дает почти 16% железных руд. Ведутся также разработки Куранахского и Гаринского месторождений в Амурской области, Кимканского и Костеньгинского месторождений в Еврейской АО и другие.

Курская магнитная аномалия

Возглавляют список месторождений железной руды в России карьеры Курской магнитной аномалии (КМА). Площадь ее бассейна составляет более 160 тыс. км 2 и включает территории Орловской, Белгородской, Курской, а также Воронежской областей. По запасам железа, которые исчисляется миллиардами тонн, это самый крупный бассейн мира. На сегодняшний день разведано более 30 млрд тонн богатой железной руды. Ее основная масса представлена магнетитовыми кварцитами с содержанием железа свыше 40%.

Руды КМА определяются многокомпонентной текстурой. Глубина их залегания варьируется от 30 до 650 метров. Промышленная добыча преимущественно проводится в Курской и Белгородской области, где сосредоточена значительная доля запасов руды (месторождение Стойленское, Михайловское, Лебединское и Яковлевское).

Бакчарское месторождение

Бакчарское месторождение – это наиболее исследованная часть Западно-Сибирского железорудного бассейна. Оно было открыто в 1960-е годы при разведке нефтяных залежей в Томской области и на сегодня является одним из крупнейших месторождений железной руды в России. На территории наблюдается четыре рудных пласта, которые местами сливаются в единую залежь. Образования железной руды в основном располагаются на глубине от 190 метров, но к северу погружение доходит и до 300 метров. Содержание железа в рудах местами достигает 57%. В обогащенной руде объем железа существенно прибавляет и доходит до 97%. Площадь Бакчарского месторождения составляет 16 тыс. км 2 .

Характерной особенностью богатого месторождения является присутствие попутных компонентов кобальта, титана, хрома и ванадия, что еще значительней повышает ценность руд. По предварительным оценкам геологического исследования, прогнозируемые запасы Бакчарского месторождения исчисляются почти в 110 млрд тонн. Надо отметить, что рудные горизонты этого участка сильно обводнены и это вызывает сложности в эксплуатации месторождения.

Оленегорское месторождение

К самым крупным месторождениям железной руды в России относят и Оленегорское месторождение в Мурманской области, которое было открыто в 1932 году. Большая часть его сырьевой базы представлена железистыми кварцитами, основными минералами в которых выступают магнетит и гематит. Наличие железа в среднем составляет 31%. Руда залегает почти к самой поверхности, но рудное тело уходит на глубину более 800 метров с протяженностью 32 км. Руды этого месторождения относятся к легкообогатимым, они имеют минимальное содержание вредных примесей, что позволяет получить металл высокого качества.

По последним оценкам, запасы Оленегорского месторождения Кольского полуострова составляют 700 млн тонн железной руды. Наличие таких значительных запасов содержится в очень глубоких горизонтах, что создает необходимость в дополнительной разведке недр.

Ковдорское месторождение

В силу своей геологической истории Кольский полуостров обладает значительными залежами полезных ископаемых и вносит свой существенный вклад в экономику России. Основные месторождения железных руд в этом регионе стали разрабатывать с 1962 года, хотя открыты они были еще в довоенное время. Ковдорское железорудное месторождение является одним из крупнейших хранилищ в государстве коллекционного сырья. Здесь представлены редкие уникальные минералы, которые больше нигде не встречаются.

Ковдорские залежи разрабатываются с 1962 года, их запасы насчитывают около 650 млн тонн магнетитовых руд. Ширина рудного тела составляет 100-800 метров, а протяженность тянется более километра. Кладовые месторождения были разведаны до глубины 800 метров. Содержание железа в среднем составляет 28-30%. Помимо магнетитового концентрата из руды извлекают бадделеитовый и апатитовый концентраты.

Костомукшское месторождение

Еще одним важным регионом, где находятся месторождения железной руды в России, является Карелия. Здесь наличествует 26 месторождений и около 70 железорудных проявлений самых разных рудных формаций. Более практическое значение имеют формации железистых кварцитов, которые неплохо развиты в Западно-Карельской минерагенической зоне. Пальма первенства принадлежит Костомукшскому месторождению, которое считается самым крупным на Северо-Западе России. Запасы его руды насчитывают свыше одного млрд тонн со средним содержанием железа 32%.

Толща железистых кварцитов Костомукшского месторождения протянута полосой в 15,6 км. Она включает две залежи на глубине до 40 метров – основную и переслаивания. В основной залежи содержится до 70% всех запасов месторождения. Доминирующим рудным минералом выступает магнетит, из вредных примесей присутствует фосфор и сера. Руды Костомукшского месторождения легкообогатимые.

Также не стоит оставлять без внимания следующие железорудные месторождения: Корпангское (400 млн тонн утвержденных запасов), Пудожгорское (прогнозные ресурсы оцениваются в 302 млн тонн) и Койкарское (запасы оценены почти в 3200 тыс. тонн).

Республика Хакасия

В Хакасии располагаются одни из самых старейших месторождений железной руды в России. Ее база представлена Тейско-Балыксинским, Абакано-Анзасским и Верхнеабаканским районами.

Абагасские залежи руды на участке Кузнецкого Алатау и Минусинской котловины были обнаружены в 1933 году, но к их разработке приступили лишь 50 лет спустя. Доминирующим минералом здесь выступает магнетит, второстепенные роли отводятся пириту, гематиту и мушкетовиту. Балансовые запасы сырья насчитывают более 73 млн тонн.

Вблизи города Абаза располагается Абаканское железорудное месторождение. Его залежи представлены легкообогатимыми скарново-магнетитовыми рудами. Балансовые запасы содержат 145 млн тонн руды , средний объем железа составляет 42-45%. Месторождение было изучено до 1300 метров глубины.

Качканарские месторождения

Группа железорудных кладовых в Свердловской области известна достаточно давно, но серьезную разведку стали производить только в 30-е годы прошлого века. Она объединяет два основных месторождения: Гусевогорское и Качканарское. Залежи рудных минералов представлены магнетитом и содержат преимущественно примеси титана и ванадия. Они залегают на большой глубине и имеют очень сложную разработку.

Качканарские месторождения принадлежат к самым крупным месторождениям железной руды в России, им принадлежит 70% от добываемых руд Урала. Прогнозируемые ресурсы составляют более 12 млрд тонн руды, а разведанные запасы насчитывают 7 млрд тонн с объемом железа 16%. При обогащении руды объем железа в полученном концентрате доходит до 61%.

Бакальские месторождения

Бакальская группа железорудных залежей размещена в Саткинском районе Челябинской области. Она сосредоточена на площади в 150 км 2 и насчитывает 24 месторождения, каждое из которых располагает несколькими рудными телами. На месторождениях выделяют два типа разновидности руд: сидеритовые (с содержанием железа32 %) и бурые железняки (с содержанием железа более 50%). В разведанных и оцененных запасах лидирующая роль отводится сидеритовым рудам. Основными минералами этих месторождений являются пистомезит и сидероплезит.

На Бакальском рудном поле в эксплуатации находятся следующие карьеры: Петлинский, Центральный, Новобакальский, Сосновский, Сидеритовый, Шульдинский. Суммарный запас руды составляет один миллиард тонн. По качеству руд и по количеству железа в них Бакальское месторождение входит в число лучших месторождений железной руды в России.

Следует заметить, что железорудный промысел — один из немногих сегментов российской промышленности, который чувствует себя наиболее уверенно даже в условиях кризиса. На государственном балансе учитывается 173 железорудных месторождения. Их балансовые запасы, при сегодняшнем темпе добычи, смогут обеспечить черную металлургию более чем на 200 лет вперед.

Источник