Характеристики бассейна и реки

В практических инженерных гидрологических расчетах используются эмпирические формулы с расчетными параметрами гидрографических и морфометрических, геологических, климатических показателей реки, речного бассейна.

1. Гидрографические характеристики в свою очередь определяется тремя показателями: длиной реки, коэффициентом извилистости реки и густотой речной сети.

Длина реки L — это расстояние от истока до её устья. Длина рек определяется по крупномасштабным картам циркулем или курвиметром в прямом и обратном направлении и вычисляется по формуле:

L = ак ± (а 1 ·

где ак — средний отчет по шкале курвиметра, см;

а 1 — раствор циркуля в масштабе карты, мм;

Коэффициент извилистости реки

Густота речной сети

Густота речной сети является показателем развития поверхностного стока территории.

2. Морфометрические характеристики реки и речного бассейна состоят из таких показателей как площадь водосбора, длина бассейна, средняя ширина бассейна, средняя высота речного бассейна, уклон реки, коэффициенты озерности, заболоченности, залесенности, живое сечение реки.

Площадь водосбора F (км 2 ) – это часть земной поверхности, включая толщу почво-грунтов, откуда вода поступает к водному объекту. Измерение площадей водосборов выполняют по топографическим картам планиметром или наметкой, предварительно проводится линия водоразделов. Бассейн реки включает в себя поверхностный и подземный водосборы. Водораздельная линия проходит по наиболее высоким точкам и отделяет склоны, с которых вода скатывается в соседние реки. Формы речных бассейнов многообразны, но чаще имеют грушевидную форму.

Длина бассейна L (км) – расстояние по прямой от устья (замыкающего створа реки) до наиболее удаленной точки водораздельной линии.

Средняя ширина бассейна Bср=

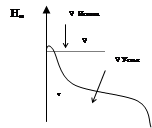

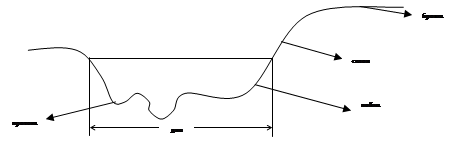

Средняя высота речного бассейна Hср. вычисляется по формулам:

где fn — частные площади водосбора, заключенные между горизонталями;

hn — средние высоты между горизонталями;

F — общая площадь водосбора.

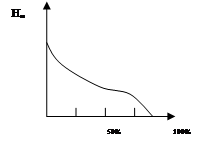

Среднюю высоту бассейна можно определить по гипсографической кривой, которая характеризует нарастание площади водосбора по высотным зонам.

|

|

|

Уклон реки i — это отношения падения уровней воды на расстояние между переломными точками, или разница между отметками высот истока и устья реки. Уклон реки вычисляется по формуле: i =

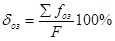

Коэффициент озерности:

Коэффициент заболоченности:

Коэффициент залесенности:

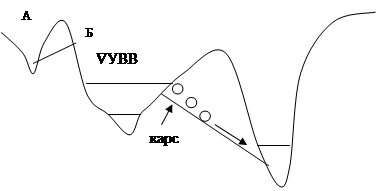

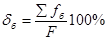

Речная долина — это ложбинообразное углубление в земной коре, состоящее из склонов, бровки, дна, русла, поймы.

|

Живое сечение русла реки плюс площадь мертвого пространства дает полную площадь водного сечения реки. Живое сечение реки характеризуется его площадью, шириной, средней глубиной, смоченным периметром и гидравлическим радиусом.

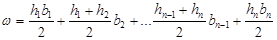

Площадь живого сечения реки вычисляется при данном уровне воды, как сумма площадей трапеций и треугольников (у урезов) по формуле:

Ширина сечения В определяется расстоянием между урезами воды по поперечному профилю русла.

Средняя глубина потока равна частному от деления площади главного сечения на ширину:

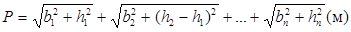

Смоченный периметр P – длина линии дна между урезами берегов по профилю:

Гидравлический радиус – частное от деления площади водного сечения w на смоченный периметр P. Он близок к средней глубине потока.

3. Геологические характеристики водосборного бассейна – т.е. состав горных пород, формы залегания, наличие карстов и т.д., оказывают существенное влияние на режим речного стока.

4. К климатическим характеристикам речного бассейна в первую очередь относится географическое положение бассейна (Заполярье или тропики), гидрографическое положение (горы, степь) вертикальная зональность, экспозиция склонов и положение бассейна к основному фронту движения воздушных масс (см. Приложение 13). От выше перечисленных факторов зависит количественное значение метеорологических элементов:

— температура и влажность воздуха;

— атмосферные осадки, испарения с водной поверхности, испарения с суши, трансформация растительности, характер подстилающей поверхности.

Существует пять способов расчета основных метеорологических элементов — X, E, t 0 C.

1. Измерение среднего слоя осадков на водосборе

среднеарифметический

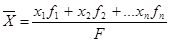

2. Способ изогиет – строятся линии равных количеств осадков:

где х1, х2, xn – полусуммы количества осадков соседних изогиет;

f1, fn – частные площади, заключенные между изогиетами.

3. Испарения с поверхности речного бассейна состоят из испарения с водной поверхности, испарения с суши и транспирации. Расчеты выполняются по нормативным документам.

4. При наличии наблюдений расчет количества испарений с водоемов выполняется по формуле:

где e0 – среднее значение упругости водяного пара, вычисленное по температуре поверхности водоема;

e200 – средняя упругость водяного пара (абсолютная влажность воздуха) на высоте 200 см. над поверхностью водоема;

И200 – средняя скорость ветра на высоте 200 см над водоемом;

n – число суток в расчетном интервале времени.

5. Средняя температура воздуха рассчитывается по формуле:

В «Рекомендациях по расчету испарения с поверхности суши, Л.: Гидрометиздат, 1976г.» подробно излагаются методики расчетов, приведены графики расчета испарения от средней температуры воздуха и по различным периодам года.

Количественными характеристиками стока являются:

1. Расход Q м 3 /сек; сток в ед. времени – сток в секунду; сток средний за сутки, декаду, месяц, год, и за несколько лет.

2. Норма стока

3. Модуль стока М есть частное от деления расхода воды Q м 3 /сек за какой либо период наблюдений на площадь бассейна F км 2

1000 вводится для перевода м 3 в литры. Модуль стока дает представление о водности данной реки в сравнении с водностью других рек.

4. Объем стока W м 3 или км 3 . Объем среднего многолетнего стока вычисляется по формуле:

а) через расход W0=Q0 31,536 10 6 (м 3 /год);

где 31,536 10 6 = число секунд в году (86400 365)

б) через модуль

в) через слой стока W0 = h0F×10 3 (м 3 /год)

5. Слой стока — высота слоя воды в мм, которая получится при распределении среднего многолетнего объема стока по площади бассейна:

через модуль стока:

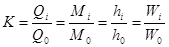

6. Модульный коэффициент K – отвлеченное число, представляющее собой отношение значения стока за какой либо период времени к норме стока:

7. Коэффициент стока h представляет собой отвлеченную величину, выражающую отношение слоя стока h к слою осадков Х за этот же период, т.е.

где h — показывает, какая доля осадков стекает с бассейна.

Дата добавления: 2014-07-23 ; просмотров: 2087 ; Нарушение авторских прав

Источник

Симметрия и асимметрия речных бассейнов постановка задачи александр н павлов россия санкт-петербург октябрь 1 7 2010

СИММЕТРИЯ И АСИММЕТРИЯ РЕЧНЫХ БАССЕЙНОВ. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ.

Александр Н. Павлов

Октябрь 1 7 , 2010

… вещество перестало играть

главенствующую роль. Эта роль

перешла к принципам симметрии.

С. Вайнберг [2004]

Симметрия – одно из коренных свойств мироздания. Это уравновешенность, сбалансированность, связь систем и миров. Симметрию как идею можно сформулировать следующим образом:

Любой объект обладает различными свойствами, в которых он может быть описан (параметризирован).

С каждым из параметров или группой параметров может быть совершена какая-то операция: перемещение, отражение, поворот и т.д. и т.п.

Если после выбранной операции получают тождественный результат, т.е. объект не отличается от своего первоначального вида, говорят, что в этих параметрах по отношению к данной операции объект симметричен.

Из такого понимания симметрии вытекает два простых следствия:

Можно выбрать любые параметры, характеризующие объект, и подбирать для них операции, которые бы дали тождественный результат.

Можно задаться операциями и подбирать параметры, в которых также будет получен тождественный результат.

Иными словами, нет вещей не симметричных. Всё симметрично, но в определенных характеристиках при соответствующих преобразованиях.

Однако симметрия реальных объектов лишь похожа на симметрию теоретических образов. Стратегический замысел здесь ясен: принципиальная недостижимость равновесия в природе, равновесия как символа всеобщей смерти, неподвижности и конца. Тактических же приёмов для обеспечения недостижимости смерти , по-видимому, бесчисленно много.

Например, в кристаллах геометрический образ заложен генетически в особенностях строения их кристаллической решетки. Так в галите ионы натрия и хлора организуются по вершинам куба и никак иначе. Что же искажает этот природный замысел? Во-первых, наличие примесей. Во-вторых, сложность движения вещества к центрам кристаллизации и различные эффекты на формирующихся поверхностях кристаллов. И третье, — дисимметрия .

У разных авторов этот термин записывается по разному: дисимметрия и диссимметрия. Первая форма записи подчёркивает двойственную природу явления — взаимодействие симметрии среды и объекта. Вторая — ту дисгармонию, которая этой двойственностью создается.

Если симметрия — это фундаментальное свойство мира, то дисимметрия может быть квалифицирована как вселенский механизм гарантирующий принципиальную недостижимость симметрии с помощью самой же симметрии. Именно он формирует «почти симметрию».

Базовая интерпретация дисимметрии состоит в следующем:

Любой объект развивается в определенной среде.

И объект и среда обладают некоторой первородной симметрией, под которой понимается некий идеальный образец, некий эталон, некое задуманное клише.

В объекте развиваются только те внешние формы симметрии, которые совпадают с элементами симметрии среды, в конкретном их проявлении — для потока, вихря, покоя и т.д.

Формы, не совпадающие с элементами симметрии среды, не развиваются и остаются как невостребованный потенциал.

При снятии внешних ограничений невостребованные элементы начинают развиваться. В этом и состоит смысл известного выражения Пьера Кюри – дисимметрия творит явления .

Асимметрия – это отсутствие симметрии. Для поверхности Земли такая неуравновешенность проявляется в известных географических гомологиях [Павлов, 2006]:

Антиподальность материков и океанов.

Различная «водность» северного и южного полушарий.

Клиновидная форма материков.

Попарное соединение материков и их S-образная форма.

Различная изрезанность океанических побережий.

Наличие горных параллелей и меридианов.

Эти гомологии позволили разработать систему теоретических кругов и центров, которые некоторым образом формализовали натурные данные.

Я напомнил эти морфологические особенности устройства поверхности Земли, чтобы обратить внимание на геометрический характер параметров и принципы их сравнения на основе планетарной геодезической сети.

Можно ожидать, что глобальна асимметрия планеты как общая структурная закономерность должна проявляться и в устройстве различных морфометрических деталей, в частности в геометрии речных бассейнов.

Симметрия и асимметрия сосуществуют. Их связь отражает фундаментальную двойственность устройства Мира. [Беляев, 2007]. Без их единства (неразделимости и неслиянности [Павлов, 2007, 2009] Мир не мог бы существовать и развиваться.

Стат истический закон Фёдорова-Грота

Веществу с простым химическим составом присуща высокая симметрия его кристаллов.

С усложнением химического состава кристаллического вещества его симметрия, как правило, становится ниже.

С этим законом согласуются современные взгляды на процессы развития Земли [Павлов, 1987, 2006]. Можно ожидать, что такие тенденции проявляются и в развитии речных бассейнов.

Речной бассейн – это водосборная площадь реки с её притоками. В соответствии с современными представлениями [Мильков, 1984 и др.] русло реки со всеми прилегающими территориями, с которых оно собирает воду (поверхностную и подземную) образует сложную ландшафтную структуру. Она получила название – бассейновая парагенетическая система. Эти три слова отражают идею целостности речного бассейна, проявляющуюся в генетическом единстве составляющих её элементов (через их взаимодействие).

Понятие симметрии эту сущность и составляет. Поэтому, естественный путь изучения симметрии и асимметрии является параметрическим. Разумеется, что среди множества параметров главными будут те, которые традиционно характеризуют речной бассейн, могут быть измерены или вычислены по натурным данным.

Среди них я бы выделил следующие:

Площади (горизонтальная проекция) – F, км 2 .

Средние уклоны – I, град.

Числа фрактальности (мера самоподобия) – D.

Средние высоты – Z, м

Амплитуда высот – А z .

Средний многолетний сток – Q.

Средний минимальный сток – Q min .

Средний максимальный сток – Q max.

Соответствующие модули стока – М, М min , М max .

Соответствующие коэффициенты стока – К, К min ,К max .

Соответствующие многолетние гидрографы – G, G min , G max .

В качестве операции сравнения (как меры симметрии) можно использовать отношения этих параметров ( С ), условно правых к левым, считая за границу раздела русло основной реки. Например, для площадей С F = F пр /F л . Очевидно, значения С =1 означает симметричность речного бассейна по данному параметру. В случае, когда С ≠1, бассейн по рассматриваемому параметру асимметричен. Мера асимметричности выражается числом. По различным параметрам она будет различной, что позволит обсуждать причины асимметрии.

Внешние проявления симметрии и асимметрии речных бассейнов.

У Грегори [1972] сформулирована важная, хотя, на первый взгляд, и очевидная истина:

Мы верим в то, что видим, и видим то, во что верим .

Общие положения, которые были только что приведены, отражают нашу веру в принципы симметрии и асимметрии. Рассматривая с этой верой географические карты речных бассейнов, мы обращаем внимание на их асимметричное или почти симметричное строение относительно главного русла. Такое внешнее впечатление полезно закрепить на нескольких примерах.

Бассейн реки Кубань.

Характеристика водного стока

Бассейн Кубани является частью Азово-Кубанского артезианского бассейн. Представление о его границах, гидрологических особенностях и геологическом строении складывались постепенно на протяжении всей истории изучения Северо-Западного Предкавказья. В.И. Клименко [1987] дополнил и развил их на основании материалов почти 4000 скважин, колодцев и источников, которые к этому времени были изучены многочисленными геологическими организациями, проводившими работы в этом регионе (см. рис. 1 и 2).

Рис. 1. Схема геоморфологических элементов и гидрографической сети Азово-Кубанского артезианского бассейна

1 – высокогорная часть Северо-Западного Кавказа; 2 – предгорья Северо-Западного Кавказа; 3 –Закубанская наклонная равнина; 4 – Прикубанская степная равнина; 5 –Сиавропольская возвышенность; 6 –Таманский полуостров; 7 – Правобережье Дона; 8 – Придонская ранина; 9 – западное окончание Ергеней; 10 – граница артезианского бассейна; 11 – граница геоморфологического района.

Из первого рисунка видно, что с правого борта бассейна р. Кубань (Прикубанской степной равнины) не фиксируется ни одного притока (в рассматриваемом масштабе). В работе П.М. Лурье, В.Д. Панова и Ю.Ю. Ткаченко [2005] этот факт подтверждается, правда с небольшим замечанием:

… с правой стороны в Кубань впадает только несколько незначительных притоков, берущих начало с западного склона Ставропольской возвышенности (с.143).

Это обстоятельство позволяет все поверхностные стоковые характеристики правого борта бассейна Кубани оценить как практически нулевые. Соответственно, коэффициент С , принятый нами как мера симметрии, получит нулевые значения ( С =0). Таким образом, речь может идти о предельной асимметрии по речному стоку.

Второй рисунок позволяет говорить, что по подземному питанию бассейн Кубани такой резкой асимметрией, навряд ли, обладает.

Рис. 2.Меридиональный гидрогеологический разрез Азово-Кубанского прогиба.

Q – современные и четвертичные отложения; N 2 ap + N 2 k – апшеронские и кульницкие; N 2 km – киммерийские; N 2 p – понтические; N 1 m – мэотические; N 1 s – сарматские; N 1 kg + N 1 k – караганские и конские; Pg 3 mkp – майкопские отложения (обозначение палеогена дано стратиграфической номенклатуре 1964 г.) 1 – пьезометрический уровень; 2 – стратиграфические границы; 3 – суглинок; 4 –галечник; 5 – песок; 6 – глина.

Оценка инфильтрационного питания была проведена В.И. Клименко на основании воднобалансовых расчётов по 23 участкам для южных и северных областей (рис.3). Для северной области карта отражает закономерности формирования и распределения глубокого подземного стока для комплекса палеогеновых и неогеновых отложений, которые представлены в пределах Азово-Кубанского артезианского бассейнв.

Интересующая нас Южная область в геологическом отношении является более сложной, поскольку помимо палеоген-неогеновых отложений там выходят на поверхность и отложения более древних пород – мезозойский и даже палеозойский комплексы (см. табл.1).

Среднее многолетнее атмосферное питание крупных водоносных комплексов

Южной области Азово-Кубанского артезианского бассейна

Источник