ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Определение морфометрических характеристик бассейна реки

ЗАДАНИЕ

1. Определить площадь бассейна реки

2. Определить длину бассейна, наибольшую ширину и среднюю ширину бассейна, коэффициент асимметрии бассейна, коэффициент развития длины водораздельной линии бассейна

3. Определить площади бассейнов притоков 1 порядка и межприточных участков

4. Определить густоту речной сети

5. Построить идограмму реки

6. Построить график нарастания площади бассейна по длине реки

7. Построить круговой график распределения площади бассейна реки

8. Полученные результаты занести в таблицы

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Речные бассейны отличаются друг от друга размерами и формой. Морфометрические характеристики бассейнов определяются по топографическим картам, на которых выделены водосборные площади реки.

К основным морфометрическим характеристикам речного бассейна относятся: площадь, длина, наибольшая и средняя ширина, коэффициент асимметрии бассейна, коэффициент развития длины водораздельной линии бассейна, густота речной сети (табл. 1).

Площадь бассейна F (км 2 ). Для определения площади бассейна реки используется метод измерения палеткой или графический метод.

Палетка представляет собой сетку квадратов (обычно со сторонами 2 мм), нанесенных на прозрачной целлулоидной пластинке или восковке.

Для вычисления площади палетку накладывают на контур бассейна и подсчитывают количество целых квадратов. Площади неполных квадратов оценивают на глаз. Общая площадь бассейна равна произведению площади квадрата на их число.

При графическом методе вся площадь бассейна разбивается на правильные геометрические фигуры: треугольники, трапеции, прямоугольники. Затем измеряются элементы каждой фигуры и вычисляются их площади, после чего суммированием подсчитывается общая площадь бассейна.

Длина бассейна L (км)—расстояние по прямой от устья реки до наиболее отдаленной точки бассейна.

Наибольшая ширина бассейна В (км) — проводится перпендикулярно длине его в наиболее широком месте.

Средняя ширина бассейна Вср (км) — определяется путем деления площади бассейна на его длину, т. е. Bcp = F/L. Иногда определяют отдельно среднюю ширину левой Вл = Fл/L и правой Вп = Fп/L частей бассейна.

Коэффициент асимметрии бассейна а. Главная река может занимать симметричное положение (посреди бассейна) или боковое, т. е. подходить к одному из водоразделов.

Обычно положение главной реки бывает асимметрично. Мерой асимметрии является коэффициент, определяемый по формуле

где Fл — площадь левобережной части бассейна в км 2 ; Fп — площадь правобережной части бассейна в км 2 .

Конфигурация речного бассейна. Речные бассейны в большинстве случаев имеют грушевидную форму и характеризуются сужением в верховьях и низовьях и расширением в средней части. Конфигурация бассейна характеризуется коэффициентом развития длины водораздельной линии бассейна r, представляющим собой отношение длины водораздельной линии S к длине окружности круга S’, площадь которого равна площади бассейна, т. е.

r = S/S’ = S/2

Очевидно, что чем больше форма речного бассейна отличается от формы круга, тем больше значение коэффициента r. В качестве числовой характеристики формы речного бассейна может быть использовано отношение средней ширины водосбора к длине реки Вср/ L.

Отношение средней ширины водосбора к длине реки

| Характеристика формы водосбора | Площадь водосбора, км 3 | |||

| Щирокий (округлый) Обычный (грушевидный) Узкий (вытянутый) | 0,85 0,40 0,20 | 0,65 0,30 0,15 | 0,55 0,26 0,13 | 0,50 0,24 0,12 |

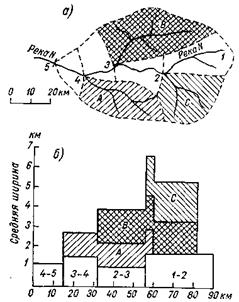

Ширина водосборной площади реки не остается постоянной, она изменяется по длине реки. Изменение ширины водосбора сказывается на количестве притекающей воды к руслу реки на различных участках, если на водосбор равномерно по его площади поступает вода, например от снеготаяния или дождя. Изменение ширины водосбора по длине реки может быть представлено в форме графика (идограммы). При построении этого графика (рис. 1) совмещают по оси абсцисс длины всех притоков с длиной основного водотока и откладывают последовательно на оси ординат средние ширины частных площадей водосбора.

Исходные данные для построения графика получают следующим образом. На плане водосбора (рис. 1а) выделяют бассейны более или менее крупных притоков и участки, где сток непосредственно поступает в основную реку, и для каждого из них по данным о длине и площади определяют средние ширины.

Затем по оси абсцисс откладывают в масштабе гидрографическую длину реки. Вдоль этой линии, как показано на рис. 1б, вначале откладывают частные ширины так называемых бесприточных участков основного водотока 1-2, 2-3, 3-4, 4-5, а затем ширины водосборов притоков А, В, С; частная ширина первого притока А отложена вправо на протяжении … км от точки, находящейся на расстоянии … км по оси абсцисс от устья; эта частная ширина в соответствии с длиной притока А расположилась над шириной участков 3-4, 2-3, 1-2. Частная ширина второго притока В отложена от точки, находящейся на расстоянии … км по оси абсцисс; эта ширина отложена над суммарной шириной участков 2—3 и над шириной участка 1—2 и т. д. (табл. 2). В результате получаем график, позволяющий судить об изменении ширины бассейна по длине реки. Это построение иногда называют графиком единичных ширин.

В результате получаем график, позволяющий судить об изменении ширины бассейна по длине реки. Это построение иногда называют графиком единичных ширин.

ширины водосбора по длине реки

Густота речной сети D, образованной постоянными потоками, распределяется по поверхности суши неравномерно и характеризует степень изрезанности реками данной территории.

Определение густоты речной сети производят несколькими способами.

1. Подсчитывается суммарная длина в километрах всех рек, находящихся на данной площади, и делится на величину этой площади в квадратных километрах, т. е.

Это отношение дает коэффициент густоты речной сети. Рассмотренный способ рекомендуется применять в тех случаях, когда речная сеть равномерна на данной площади, а также для небольших площадей.

2. Исследуемая площадь на карте крупного масштаба делится на квадраты со стороной 2 км и сумма длин всех рек каждого квадрата делится на его площадь — 4 км 2 . Этот метод дает подробную характеристику густоты речной сети для различных частей исследуемой площади. Распределение речной сети на данной территории может быть представлено линиями равной густоты — изоденсами.

Определенные тем или иным способом характеристики густоты речной сети являются в некоторой мере условными, так как зависят от масштаба карт, по которым они определялись.

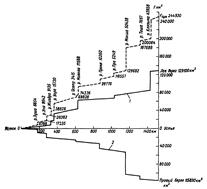

График нарастания площади бассейна реки характеризует постепенное увеличение (нарастание) площади бассейна реки по длине от истока к устью (рис. 2).

Для построения этого графика на топографической карте проводят водораздельные линии бассейнов притоков главной реки, определяют площади бассейна притоков, межприточных участков и расстояния от устья главной реки до мест впадения притоков и составляют таблицу (табл. 3) изменения площадей по длине реки для правого и левого берегов. На основании данных таблицы строят график, на котором откладывают по горизонтальной оси длину главной реки в масштабе, а по вертикальной — площади межприточных участков и площади бассейнов притоков в местах впадения их в главную реку.

Наклонные линии графика показывают постепенное нарастание площадей межприточных участков главной реки. В местах впадения притоков в главную реку проводят в масштабе отрезки вертикальных линий, показывающие увеличение площадей бассейна за счет площади бассейна притока.

Обычно графики нарастания площади речного бассейна строят отдельно для левого и правого берегов реки. Суммарный график строят последовательным суммированием площадей ординат графиков нарастания левой и правой части бассейна.

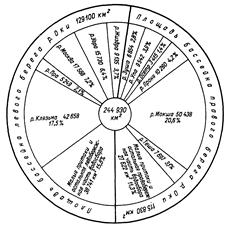

Круговой график распределения площади бассейна реки. Дополнительно к графику нарастания площади речного бассейна строят круговой график бассейна — диаграмму, которая характеризует распределение всей площади бассейна между ее притоками и межприточными участками, т. е. дает относительные (в процентах от общей площади бассейна) размеры площадей притоков и межприточных участков правого и левого берегов (табл. 4).

Произведя определение водосборной площади главной реки и ее притоков, полученные данные обобщаются в виде графиков, дающих наглядное представление о распределении площади бассейна в зависимости от увеличения длины реки. Для этой цели удобно предварительно выразить площади отдельных частных бассейнов в процентах от всей площади. Одним из способов графического изображения распределения общей площади водосбора реки между ее притоками и является круговой график водосбора (рис. 2).На этом графике общая площадь водосбора выражается в виде круга, а площади отдельных притоков в соответствующем масштабе в виде секторов.

Морфометрические характеристики бассейна реки

| Характеристика речного бассейна | Значение |

| Площадь бассейна F (км 2 ) | |

| Длина бассейна L (км) | |

| Наибольшая ширина бассейна В (км) | |

| Средняя ширина бассейна Вср (км) | |

| Коэффициент асимметрии бассейна а | |

| Коэффициентом развития длины водораздельной линии бассейна r | |

| Форма речного бассейна | |

| Коэффициент густоты речной сети D |

Исходные данные для построения графика изменения ширины водосбора по длине реки

| Название частных бассейнов | Расстояние от устья, км | Протяжение участка, км | Площади бассейнов, км 2 | Ширина на участках, км |

| 1-2 С 2-3 В 3-4 А 4-5 и т.д. |

Данные к построению графика нарастания площади бассейна реки

| Участок | Расстояние от устья, км | Площадь, км 2 |

| F | ΣF | |

| Правый берег | ||

| Межприточный участок … Приток … Межприточный участок … Приток … и т.д…. | ||

| Левый берег | ||

| Межприточный участок … Приток … Межприточный участок … Приток … и т.д…. |

Данные к построению кругового графика распределения площади бассейна реки

Источник

Задачи гидрологии в деле рационального использования и охраны водных ресурсов.

Важность решения гидрологических задач можно демонстрировать на следующем примере.

В бассейне Азовского моря, основными речными системами являются Дон и Кубань, изъятие воды составляет примерно треть от среднего многолетнего стока. Площадь орошения на Дону достигли 1.2 млн.га, а на Кубани 700 тыс.га, из которых 200 тыс. здесь занимают рисовые севообороты. Регулирование стока Цимлянским водохранилищем в интересах энергетики и водного транспорта привело к практическому прекращению половодий и иссушению пойменных земель на Нижнем Дону, подорвало естественное воспроизводство рыбного стада Азовского моря. Аналогичная ситуация сложилась и в бассейне р. Кубани. Все это требует оценки реакции региональных экосистем на изменения естественного водного режима реки.

На современном этапе развития к числу важнейших задач гидрологии в области водоустройства страны следует отнести следующие.

1. Восстановление и модернизация сети наблюдательных станций, обеспечивающих получение информации о режиме вод, в первую очередь — в створах, где наблюдения велись длительное время.

2. пересмотра современных представлений о параметрах стока в масштабах всей гидрографической сети.

3. Оценка изменения гидрологических условий в результате антропогенных воздействий на режим и качество природных вод.

4. Разработка методики определения допустимых воздействий на режим основных речных бассейнов страны.

5. Обоснование стратегии охраны качества природных вод.

6. Обобщение данных о гидрофизическом режиме водных объектов, который претерпел изменения под влиянием хозяйственной деятельности.

7. Составление обосновывающих материалов по составу первоочередных объектов и мероприятий, имеющих своей целью водообеспечение страны, предупреждение вредного воздействия вод и охраны их от загрязнения и истощения.

Отметим значение гидрологии для обороны и проведения военных действий.

На суше водные объекты являются естественными рубежами. При проведении военных операций необходимо знание глубин и режима рек для строительства мостов, организации переправ; в зимний период, когда большинство наших рек покрывается ледяным покровом знание его толщины и прочности приобретает исключительное значение при форсировании рек. Оборона и проведение военных операций на море требуют хороших знаний глубин, режима течений, волнений, колебаний уровней, прозрачности и плотности морской воды.

Водные ресурсы и водный баланс земного шара и страны. В земном шаре непрерывно происходит обмен влагой между гидро- , атмо -, и литосферой, состоящий: из испарения, переноса водяного пара и его конденсации в атмосфере, выпадения осадков и образования стока. Это называется влагооборот земного шара.

Различают несколько видов влагооборота в природе (рис. 1)

1. Большой (или мировой) влагооборот водяного пара, испарившийся с поверхности океанов, переносится ветрами на материки, выпадает в виде атмосферных осадков и возвращается в океан со стоком.

2. Малый (или океанический) влагооборот — водяной пар , испарившийся с поверхности океанов, выпадает в виде атмосферных осадков в океан.

3. Внутриконтинентальный влагооборот — вода, испарившаяся с поверхности суши, вновь выпадает на сушу в виде атмосферных осадков.

Под влиянием солнечной радиации с поверхности океанов, морей, рек, озер и других водоемов, с поверхности ледников, снежного покрова и льда, почвы и растительности ежегодно в среднем испаряются огромные массы воды — 577 тыс. км 3 .

Основным источником поступления воды в атмосферу является испарение с поверхности океанов и морей и составляют 505 тыс. км 3 . Остальные 72 тыс. км 3 в атмосферу поступают с суши. Большая часть этой влаги в размере 458 тыс. км 3 , выпадает в виде атмосферных осадков непосредственно на поверхность океанов и морей. Меньшая часть этой влаги — 47 тыс. км 3 , переносится воздушными потоками на континенты и острова и затрачивается на формирование рек, озер, болот, ледников и грунтовых вод и создает условия для существования и развития природной среды и деятельности человека.

Рис. 1.1. Схема круговорота воды в природе. I — осадки, 2 — водопроницаемые породы, 3 — слабопроницаемые породы, 4 — непроницаемые породы, 5 — источник, 6— направление движения воды и водяных паров,

Такой же объем воды (47 тыс. км 3 ) ежегодно возвращается в океан с поверхностными (45 тыс. км 3 ) и грунтовыми (2 тыс. км 3 ) водами.

Соотношение прихода и расхода воды с учетом изменения ее запасов за выбранное время для рассматриваемого объекта называют водным балансом.

Для составления водного баланса земного шара принимаем следующие обозначения:

Еo, Еc, Еб — соответственно испарение в среднем за год с поверхности Мирового океана, периферийных областей суши и бессточных областей суши; Ез- испарение с поверхности земного шара.

Хо , Хс,. Хб, Хк — соответственно среднюю годовую сумму атмосферных осадков, выпадающих на поверхность океана, периферийных и бессточных областей и на континент; Хз- годовую сумму осадков для всего Земного шара; Ус — средний суммарный годовой сток с суши; U, У E — соответственно суммарное испарение, речной сток и подземные воды континента.

При принятых обозначениях водный баланс земного шара примет следующий вид:

| для малого круговорота влаги в пределах океана | |

| Eo = Xo + Ус | (1) |

| для большого круговорота влаги | |

| Ес + Ус =Хс | (2) |

| для бессточных областей | |

| Еб = Хб | (3) |

| для континента | |

| Х = У + U + E | (4) |

Следует отметить, что суммарные осадки на континент (Х) — включают в себя осадки, выпадающие за счет влаги, принесенной с океана и сопредельных территорий, осадки, образующиеся за счет местного испарения и конденсация влаги.

Очевидно, что для всего земного шара в целом справедливо равенство

| Ез =Ео + Ес + Еб = Хо + Хс + Хб | (5) |

| или | |

| Ез =Хз | (6) |

Таким образом , количество воды , испаряющейся с поверхности океанов, морей и суши, равно количеству осадков, выпадающих на эти поверхности.

Ресурсы речного стока Российской Федерации составляют:

1) Формирующиеся в пределах РФ — 4021 км 3 /год,

2) Поступающие из сопредельных районов — 220,8 км 3 /год,

3) Суммарные — 4242 км 3 /год.

Отметим, что большая часть речного стока (80%) формируется в малонаселенных северных и северо-восточных районах страны и поступает в основном в бассейны Северного Ледовитого и Тихого океанов. Так например, ресурсы речного стокаСибири и Дальнего Востока, с учетом поступающих из сопредельных районов, составляют 3443 км 3 /год.

Речная система, речной бассейн и их характеристики.

Водосбор реки, и вся толща почво-грунтов, с которой вода поступает в реку, называется речнымбассейном. Совокупность рек, сливающихся вместе и выносящих свои воды в виде общего потока, называется речной системой.Бассейн реки состоит из поверхностного и подземного водосборов.Участок земной поверхности, с которого стекают воды в отдельную реку или в речную систему, представляет поверхностный водосбор. Подземный водосбор— толща грунтов, из которой вода поступает в реки, озер и водохранилища. Следовательно, различают поверхностный и подземный (грунтовый. почвенный) сток. Границы подземного водосбора определить трудно. Граница поверхностного водосбора фиксируется достаточно точно водораздельной линией по карте с горизонталями.Водораздельная линияречного бассейна представляет замкнутый контур, определяющий смежные водосборы. На практике за площадь бассейна реки принимаетсяплощадь поверхностного водосбора.

Каждая река и ее бассейн могут быть охарактеризованы количественными показателями — гидрографическими характеристиками.К ним относятся длина реки и ее притоков, строение гидрографической сети, ее густота, площадь водосбора, уклоны реки и водосбора, их высотное положение и др.

Длина реки— это расстояние в километрах от устья до истока. Для ее определения пользуются крупномасштабными картами.

Бассейны рек нередко отличаются асимметрией, что имеет большое значение для формирования водного режима рек. Характеристикой асимметрии бассейна служит коэффициент асимметрии Ка,определяемый по формуле

где fл ,fп, F — соответственно площадь левобережной, правобережной части бассейна и всего речного бассейна.

Большой интерес представляетсредний уклон бассейна iср, который может быть вычислен по формуле

где h — разность отметок соседних горизонталей на гипсометрической карте;

Источник