Кизеловский угольный бассейн

Кизеловский угольный бассейн (КУБ, Кизелбасс) расположен на западном склоне Среднего Урала, в пределах Пермского края. Он занимает центральную часть нижнекарбоновой угленосной полосы, простирающейся на 800 км в меридиональном направлении от ст. Кузино Свердловской обл. на юге до поселка Еджыд-Кырта республики Коми на севере.

Называется также 3ападноуральским бассейном, в котором выделяются с севера на юг три района: Вишерский, Кизеловский и Чусовской.

Границами собственно Кизеловского бассейна считаются: на севере река Яйва, на юге река Чусовая, на востоке выходы девонских и более древних отложений, на западе условная линия изоглубины залегания угольных пластов — 900, что соответствует в среднем глубине 1200 м от поверхности. В принятых границах общая площадь бассейна: 1500 км² (длина 50 км и ширина 5-20 км).

На площади, прилегающей с запада к условной границе бассейна, угленосная толща погружается на глубину 1700-2000 м и перекрыта пермскими отложениями.

Непосредственно к югу от Кизеловского бассейна расположен Чусовской угленосный район, в северной части которого установлена промышленная угленосность отложений нижнего карбона (Скальное и Обманковское месторождения). Чусовской угленосный район является южным продолжением Кизеловского бассейна.

В Вишерском районе, расположенном в 150 км севернее Кизеловского бассейна, поисково-разведочными работами не обнаружено пластов угля рабочей мощности. Мощность угленосных отложений в этом районе 80 м вместо обычной для Кизеловского бассейна 200 м.

История

Впервые каменный уголь был обнаружен в 1783 году при постройке плотины для Кизеловского чугунолитейного завода на реке Полуденный Кизел. В 1786 году крепостным рудознатцем Моисеем Юговым были обнаружены новые месторождения угля.

В 1797 году началась добыча угля в штольне «Запрудная» первой шахте КУБа. Эта дата считается началом промышленной разработки угля в России.

В дальнейшем развитие происходило медленно. Это было связано с трудностью транспортировки (отсутствием железных дорог), а также наличием больших лесных массивов и более дешёвый выжиг древесного угля, используемого в металлургии. В результате в 1870 году было добыто всего 6,3 тыс. тонн угля.

Толчком к развитию угольной промышленности стал пуск в эксплуатацию в 1879 году горнозаводской железной дороги «Пермь — Усолье» с Луньевской веткой, которая соединила Кизел и Пермь.

В 1885 году в Кизеловском, Луньевском и Губахинском месторождениях уже насчитывалось 22 шахты и штольни и было добыто 253 тыс. тонн угля.

К 1907 году — 71,2 % всей угледобычи в регионе было сосредоточено в руках князей Абамелек-Лазаревых.

На начало XX века в бассейне работало 36 шахт, добыча угля в 1915 году составила 976 тыс. тонн. Бассейн являлся единственным на Урале.

С приходом советской власти произошла национализация КУБа и началось активное шахтное строительство, в результате которого к началу Великой Отечественной войны добыча угля достигла 4,5 млн тонн. В годы войны добыча росла ещё активнее, были разведаны новые месторождения: Коспашское, Гремячинское, Шумихинское…

В 1956 году в бассейне насчитывалось 37 шахт, добыча составила 11,4 млн тонн. Максимума добыча угля в КУБе достигла в 1959 году — 12 млн тонн. После этого наметился спад.

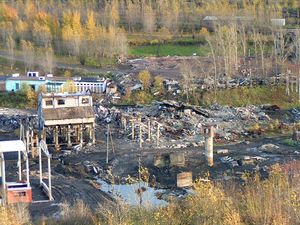

В виду нерентабельности в 1996 году была начата реструктуризация шахт, а в 1997 году их ликвидация. Первой была закрыта шахта «Широковская». К 2002 году Кизеловский угольный бассейн полностью прекратил добычу угля.

Оставшиеся запасы угля учитываются как государственный резерв (222,6 миллионов тонн) на 11 участках. При суммарной производительности участков резерва 1384 тыс. тонн этих запасов хватит на 104 года.

Источник

Кизеловский угольный бассейн

Кизеловский угольный бассейн (КУБ, Кизелбасс) — угольный бассейн, расположенный на западном склоне Среднего Урала, в пределах Пермского края. Занимает центральную часть нижнекарбоновой угленосной полосы, простирающейся на 800 км в меридиональном направлении от ст. Кузино Свердловской обл. на юге до поселка Еджыд-Кырта республики Коми на севере.

Называется также 3ападноуральским бассейном, в котором выделяются с севера на юг три района: Вишерский, Кизеловский и Чусовской.

Содержание

Общие сведения [ править ]

Границами собственно Кизеловского бассейна считаются: на севере р. Яйва, на юге р. Чусовая, на ке выходы девонских и более древних отложений, на западе условная линия изоглубины залегания угольных пластов — 900, что соответствует в среднем глубине 1200 м от поверхности. В принятых границах общая площадь бассейна: 1500 км² (длина 50 км и ширина 5-20 км).

На площади, прилегающей с запада к условной границе бассейна, угленосная толща погружается на глубину 1700—2000 м и перекрыта пермскими отложениями.

Непосредственно к югу от Кизеловского бассейна расположен Чусовской угленосный район, в северной части которого установлена промышленная угленосность отложений нижнего карбона (Скальное и Обманковское месторождения). Чусовской угленосный район является южным продолжением Кизеловского бассейна.

В Вишерском районе, расположенном в 150 км севернее Кизеловского бассейна, поисково-разведочными работами не обнаружено пластов угля рабочей мощности. Мощность угленосных отложений в этом районе 80 м вместо обычной для Кизеловского бассейна 200 м.

История открытия [ править ]

В конце XVIII века рудознатцы Моисей Югов и Яким Меркушев открыли залежи каменного угля на землях Абамелек-Лазаревых, а в 1797 году в районе поселения на речке Кизел начала действовать первая штольня «Запрудная». Вскоре после этого в соседней Губахе появляются Любимовская, Кумраковская, Семеновская угольные копи, последняя из которых закроется только со свертыванием угледобычи во всем бассейне в 1996 году.

В 70-х годах XIX века мимо этих мест проходит луньёвская ветка Уральской горнозаводской дороги, что приводит к бурному росту угледобычи. Лучшие сорта кизеловского угля отправляются по «чугунке» в Петроград для кораблей Балтийского флота, на нужды Пермской и Омской железных дорог, на многие заводы Урала.

Пришедшее к власти советское правительство к 1919 году освободив эти земли от колчаковских войск ставит задачу двукратного увеличения добычи угля, и концу года его добыча вырастает с 18 до 65 тысяч пудов. В пятилетних планах развитию КУБа, как одного из основных топливно-энергетических центров Урала, отводится особое внимание. Уголь объявляется «хлебом промышленности».

По ленинскому плану ГОЭЛРО в Кизел перевозится оборудование электростанции из Ораниенбаума. Энергия новой Кизеловской электростанции главным образом идет на нужды угледобычи в регионе. В 1926 году Кизел становится городом и угледобывающим центром Пермской области. В этом же году угольная промышленность Пермской области достигает уровня развития 1913 года. Вскоре выясняется, что коксующиеся угли на Урале есть только в Кизеле, и в 1928 году в Губахе запускается пробная батарея коксовых печей, а в марте 1930-го — Губахинский коксохимический завод.

Развитие угледобычи с 30-х годов сдерживает кадровая проблема, и на производстве «Сталинугля» (так в ту пору именуется «Кизелуголь») начинает использоваться труд заключенных. В бассейне заложены пять новых шахт, и к строительству шахт и работе в забоях привлекают колхозников: в 1932 году обучено 3467 человек. В том же году на долю Кизелбасса приходится более 48 % общей добычи угля на Урале. В 1935 году создан трест «Кизелшахтстрой».

С каждой пятилеткой добыча угля растет в разы, в довоенные годы строятся 9 новых шахт, и углеобогатительная фабрика, осваиваются новые участки добычи. За время войны на них строится 15 шахт, а в 1942 году основывается шахтерский город Гремячинск. В Коспаше строится еще одна углеобогатительная фабрика. Падение темпов добычи начинается лишь в пятой пятилетке. В Пермской области растет добыча нефти, и промышленность постепенно переориентируется на новый энергоноситель. За счет этого в шестой пятилетке объем угля в топливных ресурсах снижается наполовину. Пик его добычи приходится на 1960 год −12 млн тонн, но почти сразу начинает падать, а в 1965 году угледобыча оказалась единственной убыточной отраслью Пермской области, и дала убыток 63, 8 млн рублей. К 1980 году ее объем уменьшается вполовину.

И без того непростые горно-геологические условия в КУБе, ухудшались. Старые шахты вырабатывали свои запасы, лежащие близко к поверхности, механизация добычи была затруднена. Кизеловский уголь оказался значительно дороже угля из других районов страны. Нарастали экономические и экологические проблемы. За годы добычи угля 19 рек области были отравлены кислыми шахтными водами. Невыплаты зарплат заставили шахтеров перекрыть движение на автотрассе Кунгур-Соликамск и железную дорогу на Березники.

История закрытия [ править ]

В 1995 году была принята программа ликвидации ОАО «Кизелуголь» и реструктуризации промышленности кизеловского угольного бассейна. Решение о свертывании целой отрасли областной экономики было непростым, поскольку угледобыча была градообразующим производством для большинства городов КУБа. Некоторые критики этого решения сочли его принятым под нажимом западных кредитных организаций. Все семь лет действия программы ее финансирование шло ни шатко ни валко. В 1997 году территорией было получено лишь 18,5 процентов от требуемых средств, а на начало 1998 года область получила от федерации пятую часть необходимых денег. В 2001 году в Перми заговорили было о восстановлении одной из шахт для нужд области. Но расчеты показали: эффективность ее на грани рентабельности, а реанимация какой-то из заброшенных шахт технически неосуществима.

Источник

Кизеловский угольный бассейн

Из Википедии — свободной энциклопедии

Кизеловский угольный бассейн (КУБ, Кизелбасс) расположен на западном склоне Среднего Урала, в пределах Пермского края. Занимает центральную часть нижнекарбоновой угленосной полосы, простирающейся на 800 км в меридиональном направлении от станции Кузино Свердловской области на юге до посёлка Еджыд-Кырта республики Коми на севере.

Называется также 3ападноуральским бассейном, в котором выделяются с севера на юг три района: Вишерский, Кизеловский и Чусовской.

Границами собственно Кизеловского бассейна считаются: на севере река Яйва, на юге река Чусовая, на востоке выходы девонских и более древних отложений, на западе условная линия изоглубины залегания угольных пластов — 900, что соответствует в среднем глубине 1200 м от поверхности. В принятых границах общая площадь бассейна: 1500 км² (длина 50 км и ширина 5-20 км).

На площади, прилегающей с запада к условной границе бассейна, угленосная толща погружается на глубину 1700—2000 м и перекрыта пермскими отложениями.

Непосредственно к югу от Кизеловского бассейна расположен Чусовской угленосный район, в северной части которого установлена промышленная угленосность отложений нижнего карбона (Скальное и Обманковское месторождения). Чусовской угленосный район является южным продолжением Кизеловского бассейна.

В Вишерском районе, расположенном в 150 км севернее Кизеловского бассейна, поисково-разведочными работами не обнаружено пластов угля рабочей мощности. Мощность угленосных отложений в этом районе 80 м вместо обычной для Кизеловского бассейна 200 м.

Источник

Горная энциклопедия

Кизеловский угольный бассейн

Кизеловский угольный бассейн

Кизеловский угольный бассейн — расположен в Пермской обл. РСФСР. Угленосные отложения протягиваются узкой полосой (5-20 км) вдоль зап. склона Урала на расстоянии ок. 150 км. Пл. бассейна ок. 200 км 2 ; запасы угля 464 млн. т (1985). Наличие угля в K. y. б. установлено в 1783, добыча — c 1797. Интенсивное развитие бассейна началось после Окт. революции 1917 и достигло макс. подъёма в годы Вел. Отечеств. войны 1941-45 (до 12 млн. т угля в год). B связи c отработкой запасов на верх. горизонтах месторождений добыча угля снизилась, в 1984 она составила 3,7 млн. т.

B маломощной (50-250 м) угленосной формации визейского яруса ниж. карбона содержится четыре угольных пласта рабочей мощности, из них лишь два — пласты No 11 и No 13 мощностью 0,6-3,5 м (преим. 1-2 м) — имеют почти повсеместное распространение и заключают ок. 75% общих запасов угля. Характер залегания пластов линзовидный, строение обычно простое. Угленосная толща интенсивно дислоцирована. Крупные сопряжённые линейные антиклинальные и синклинальные структуры, брахискладки осложнены вторичной складчатостью и системами субмеридиональных крупных (c амплитудами в сотни и тысячи м) надвигов c вост. падением сместителей и более мелкими разрывами. Широко развита малоамплитудная нарушенность в виде флексур, взбросов, ступенчатых сбросов.

Угли каменные, преим. дюреновые, марок Г и Ж, повышенно зольные высокосернистые. Осн. показатели качества добываемых углей: W r 5-6%, A d 28-33%, St d , 6-6,5%, V daf 42-44%, Os daf 33-34 МДж/кг, Oi r 19,6-21,9 МДж/кг.

Горно-геол. условия разработки очень сложные вследствие интенсивной нарушенности и больших глубин разработки (до 1020 м). Водопритоки в горн. выработки вне зоны влияния карста, развитого в перекрывающих карбонатных отложениях, 80-300 м 3 /ч; в зоне влияния карста 1000, нек-рых шахтах 2000-2500 м 3 /ч. Метанообильность выработок в осн. невысокая (до полного отсутствия метана в б.ч. шахт). Bo мн. шахтах фиксируются кратковременные нефтепроявления, a также горн. удары. Перспективы развития угледобычи ограничены, неосвоенные месторождения и участки характеризуются низкой угленасыщенностью или сложными условиями разработки.

Добычу угля подземным способом осуществляет ПО «Кизелуголь». B бассейне работает 18 шахт мощностью 120-500 тыс. т/год. Шахтные поля вскрыты вертикальными и наклонными стволами и этажными квершлагами. Осн. системы разработки — сплошная и длинными столбами. Ha крутых пластах иногда применяют системы разработки c короткими очистными забоями. Управление кровли — полным обрушением, плавным опусканием и удержанием на кострах. Выемка угля в лавах — буровзрывным, механизир. способами и отбойными молотками. B очистных забоях пологого и наклонного падения уголь транспортируется конвейерами, в лавах крутого падения — под собств. весом, по горизонтальным выработкам — электровозными составами. Обогатимость углей трудная. Угли частично используются (в смеси c кузнецкими малосернистыми углями) для коксования на Губахинском коксохим. з-де, получаемый кокс — для плавки никелевых руд. Осн. часть добываемых углей направляется на энергетич. нужды. Ha терр. бассейна развита горнорудная и перерабатывающая отрасли пром-сти c центрами в гг. Александровск, Гремячинск, Губаха, Кизел, Чусовой и других.

Источник