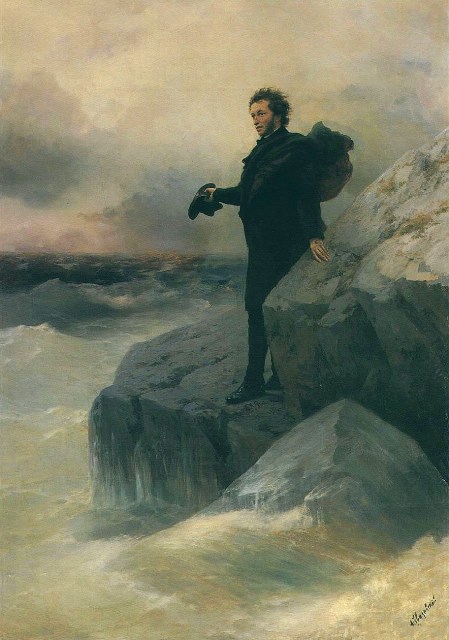

«Прощание Пушкина с морем», Иван Константинович Айвазовский

В картине «Прощание Пушкина с морем» великого мариниста Ивана Константиновича Айвазовского гармонично слились образы моря и поэта. Художник написал картину на огромном холсте, чтобы показать все величие и красоту черного моря.

Иван Константинович изобразил прощание Пушкина с его любимой стихией, добавив в пейзаж драматизма в виде бури. Неудивительно, что Айвазовский воодушевился написать это полотно. Ведь поэт и художник разделяли любовь к одной и той же природной стихии.

Но у картины есть и другой автор. Живописец восхищался Пушкиным и его творчеством, знал его лично. Он не мог и представить произведение без так любимого им поэта. Айвазовский писал изумительные пейзажи, но не был силен в портретах. Репин помог ему с тонкой высокой фигурой Пушкина, которая также добавила драматизма работе.

Применяя минимальную палитру цветов, Иван Константинович не только передал ощущение бури, но и наделил картину эмоциональной нагрузкой — бушующее море одновременно устрашает и восхищает. Своей техникой мазка он с удивительной точностью изобразил совершенно разные текстуры: скалы, небо с тучами, море с бурными волнами и даже ветер. Идеально и композиционное решение: поэт в центре, выделяется на фоне бунтующей природы.

Но Пушкин спокоен, так как сливается со стихией. Они — единое целое. Он бесстрашно опирается о глыбу, устремив грустный и нежный взгляд вдаль любимого моря, будто говоря «Прощай». Волны так и норовят подобраться к его ногам, но великий поэт остается безмятежен. Создается впечатление, что у вдохновленного Пушкина рождаются новые строки или может он читает морю свои стихи?

Гладя на картину, понимаешь, что больше Александр Сергеевич, к сожалению, никогда не вернется сюда, а порывистый ветер и бурлящая вода манят его остаться.

Источник

Пушкин в творчестве Айвазовского: два гения в вопросах и ответах

Что значил Пушкин для Айвазовского , как повлиял на его творчество и при чем здесь Репин? Ищем глубинные связи между двумя гениями и Пушкина на картинах Айвазовского — иногда для этого требуется увеличительное стекло.

Айвазовский был знаком с Пушкиным?

Да. И это знакомство очень похоже на то , как на лицейском экзамене в 1815-м году Державин , на пороге смерти , благословил юного Пушкина.

В сентябре 1836-го на выставку в Академию художество заглянул Пушкин , где ему представили 19-летнего Айвазовского — как одного из талантливейших академистов. А уже в феврале 1837-го Пушкина не станет.

Эта встреча запала Айвазовскому в душу. Через 60 лет , в 1896-м в письме он вспоминал ее в подробностях:

— В настоящее время так много говорят о Пушкине и так немного остаётся из тех лиц , которые знали лично солнце русской поэзии , великого поэта , что мне всё хоте-лось написать несколько слов из своих воспоминаний о нём. Вот они: в 1836 году , до смерти за три месяца , именно в сентябре , приехал в Академию с супругой Натальей Николаевной на нашу сентябрьскую выставку Александр Сергеевич Пушкин. Узнав , что Пушкин на выставке , в Античной галерее , мы , ученики Академии и молодые художники , побежали туда и окружили его. Он под руку с женою стоял перед картиной Лебедева, даровитого пейзажиста. Пушкин восхищался ею.

Наш инспектор Академии Крутов , который его сопровождал , искал между всеми Лебедева , чтобы представить Пушкину , но Лебедева не было , а увидев меня , взял за руку и представил меня Пушкину , как получившего тогда золотую медаль ( я оканчивал Академию). Пушкин очень ласково меня встретил , спросил , где мои картины. Я указал их Пушкину; как теперь помню , их было две: «Облака с ораниенбаумского берега моря» и другая — «Группа чухонцев на берегу Финского залива». Узнав , что я крымский уроженец , великий поэт спросил меня , из какого города , и если я так давно уже здесь , то не тоскую ли я по родине и не болею ли на севере. Тогда я хорошо его рассмотрел и даже помню , в чём была прелестная Наталья Николаевна.

На красавице супруге поэта было платье чёрного бархата , корсаж с переплетёнными чёрными тесёмками и настоящими кружевами , а на голове большая палевая соломенная шляпа с большим страусовым пером , на руках же длинные белые перчатки. Мы , все ученики проводили дорогих гостей до подъезда.

С тех пор и без того любимый мною поэт сделался предметом моих дум , вдохновения и длинных бесед и расспросов о нём…

А еще причина этой любви , конечно , в том , что Пушкин бывал в Крыму , зарифмовал в его честь несколько строк , а 16 августа 1820 года заглянул даже в Феодосию — родной город Айвазовского.

Источник

И. К. Айвазовский и И. Е. Репин

Oдна из лучших картин на пушкинскую тему — «Прощание Пушкина с морем», над которой И. К. Айвазовский работал в содружестве с И. Е. Репиным. (Репин писал в этой картине фигуру Пушкина, Айвазовский — пейзажный фон), создана в год пятидесятилетия со дня гибели А. С. Пушкина.

Прощание с морем связано с отъездом Пушкина из Одессы, где он прожил год, в новую ссылку — в Михайловское.

Прощай, свободная стихия!

В последний раз передо мной

Ты катишь волны голубые

И блещешь гордою красой.

Как друга ропот заунывный,

Как зов его в прощальный час,

Твой грустный шум, твой шум призывный

Услышал я в последний раз.

Моей души предел желанный!

Как часто по брегам твоим

Бродил я тихий и туманный,

Заветным умыслом томим!

Как я любил твои отзывы,

Глухие звуки, бездны глас,

И тишину в вечерний час,

И своенравные порывы!

Смиренный парус рыбарей,

Твоею прихотью хранимый,

Скользит отважно средь зыбей:

Но ты взыграл, неодолимый,—

И стая тонет кораблей.

Не удалось навек оставить

Мне скучный, неподвижный брег,

Тебя восторгами поздравить

И по хребтам твоим направить

Мой поэтический побег.

На одной из академических выставок в Санкт-Петербурге (1836) встретились два художника — художник пера и художник кисти. Знакомство с Александром Сергеевичем Пушкиным произвело неизгладимое впечатление на молодого Айвазовского. «С тех пор и без того любимый мною поэт сделался предметом моих дум, вдохновения и длинных бесед и рассказов о нем», — вспоминал художник.

Пушкин с большим одобрением отозвался о работах талантливого студента Академии художеств.

Айвазовский всю жизнь преклонялся перед талантом величайшего русского поэта, посвятив ему целый цикл картин. В них он соединил поэзию моря с образом поэта.

Клыкастый месяц вылез на востоке

Меж соснами и костяками скал.

Здесь он стоял, здесь рвался плащ широкий,

Здесь Байрона он нараспев читал.

Здесь в дымном, голубином оперенье

И ночь, и море стлалось перед ним…

(Эдуард Багрицкий)

© 2003 — 2022 Музеи Мира. О художниках и картинах — все права защищены, перепечатка статей запрещена

Источник

Прощание Пушкина с морем -Айвазовский, Репин

В 1836 году на одной из выставок в Санкт-Петербурге юный художник Айвазовский познакомился с мастером пера Александром Сергеевичем Пушкиным. Айвазовский всегда уважал творчество поэта и восхищался его талантом, а после личной встречи он стал вдохновением для художника. В 1880 году Айвазовский даже создал целый цикл работ, которые он посвятил Пушкину.

Картину «Прощание Пушкина с морем» (1887г.)

И. Айвазовский написал в год пятидесятилетия со дня смерти поэта, вместе с

И. Репиным.

(Репин работал над фигурой поэта, а Айвазовский над пейзажем).

«22 июля, Феодосия. Вчера я ездил в Шах- мамай, именье Айвазовского, за 25 верст от Феодосии. Именье роскошное, несколько сказочное; такие имения, вероятно, можно видеть в Персии. Сам Айвазовский, бодрый старик лет 75, представляет из себя помесь добродушного армяшки с заевшимся архиереем; полон собственного достоинства, руки имеет мягкие и подает их по-генеральски. Недалек, но натура сложная и достойная внимания. В себе одном он совмещает и генерала, и архиерея, и художника, и армянина, и наивного деда, и Отелло. Знаком с султанами, шахами и эмирами. Писал вместе с Глинкой «Руслана и Людмилу». Был приятелем Пушкина, но Пушкина не читал.

В своей жизни он не прочел ни одной книги. Когда ему предлагают читать, он говорит: «Зачем мне читать, если у меня есть свои мнения?» «

Ах, как шумит волн непокорность…

А он не с морем, стоя твердо на скале, –

Чем больше битой этой бездной, тем сильней

В неё влюбленной сердцем каменным, безкровной

Душой прощается! Не с той и, что наречь

Столпом гранитным; что, и лежа, выше роста

Лишь персти – «Солнца восходящего», так просто

Творит из слов что вязь, умеющую течь.

И – он оперся о скалу ту, как о «Речь»!

Он не прощается ни с воздухом и Крыма;

Ни со «стихиею свободной» в крыльев взмах –

В движеньи вечном! – в немость рыб, в соль на устах,

В девятый вал бросках ли вод неумолимых,

Лишь пред одной снимают шляпу что с главы,

Забыв о гордости, столь чувственных в ненастьи:

Пред моря высшего угодницей безстрастной –

Звездой холодной светозарной в лик луны.

О воля-вольная… Свобода, но – стихий!

И – семя брошенное ими – не в столице! –

Уж пробивается: не в грёзах о юнице –

О море! – «прихотью хранящем рыбарей

Смиренный парус, всё скользящий средь зыбей,

Но потопляющем и стаи кораблей», —

Притих не вьюнош там, но – муж… К сему – поздней

Срифмует траур и по Байрону – с гробницей,

Где угасал «властитель дум» – Наполеон…

Год не пройдет, о коем скажет так сам он:

«Мятежной вольности наследник и убийца».

Там…. Там! – «в пустыни молчаливы, морем полн»,

Он перенес уж «скалы те, и говор волн»,

И – «Солнце Русской» – жив! – «поэзии».

Жив – цел и! –

Коварно будучи простреленным: стоит…

Да высоко так! На вершину ту – взойти б? –

Усердьем только Царскосельского Лицея,

Без дара Божия.

Стоит – не лицеист! –

Хоть от «Француза» что-то есть…. Несходство это

С тем, что сияет даже в черном на холсте –

Илья вновь Репин подчеркнет*….

Другой! – на свет

Рожден здесь морем и художником-поэтом, —

Еще мальчонкой что, как в самом лучшем сне,

Увидел смуглого, курчавого, младого

С «глазами огненными»…. Оник помнил долго

Ту, в Феодосии, картину встречи с тем,

Во чьи стихи влюблен был с самого уж детства,

И – те глаза его горящие… И вдруг

Судьба чрез годы – или сам Санкт-Петербург? –

Свел вновь художников пера и кисти вместе

Уже на выставке Ивана.

Айвазовский,

Спустя полвека с той дуэли роковой,

Увековечил море Чёрное, волной

Что разбивается у ног – о грудь утёса,

Не захлестнувши всё ж величием своим

Пучины грозной, мрачной, горькой – Человека,

Что обнажил пред ней главу, не споря с ветром, —

Не в голове…. Лишь капюшон сорвал тот.

И –

На стыке вод и рун небесных мутно-серых

Зарозовела даль едва…. И – вот он миг! –

Певцом свободы, но – иной! – певец стоит,

И море, пеной голубея чуть, в то верит.

Он наслаждается бушующей стихией,

Соленым брызгам подставляя лоб – чело!

Не тяжелы и веки туч над ним. И в нем –

Готов ответ на сердца стуки неглухие,

И дверь открыта в нем для истинной Любви! –

Но он того еще и сам не понимает …

И не прощался с морем он тогда! – то тайно

Прощался с ним, со старым, гений уж внутри.

Прощались – с новым: Керчь, Юрзуф, Неаполь Скифский,

Алупка, Ялта, Феодосия, молчком –

Бахчисарай с «фонтаном слёз», на коем он,

Уж собираясь в путь обратный свой не близкий,

На плитах мраморных – на память о себе ль. –

Оставил розы две: в цвет облака и крови.

Не он прощался…. – С ним прощались горы,

Сады, долины и брега Тавриды всей

Со вдохновенной тишиной и вечерами

Ее роскошными, в раю как искони,

С её «полуднями любимыми» во дни

Той ссылки южной трёх недель, но – в бархат! – ставших

В недолгой жизни его чем-то главным.

Даже

Прощалось море с Сашей в теплую слезу! –

Оно-то знало: не вернется, хоть «зову

И жду его»…

Он уезжал. С ним ехал дальше

«Кавказский пленник», недописанный в «краю

Священном»; ехал и Онегин, в час тот – скрытно…

Из Симферополя он, налысо обритый,

Вез под татарской тюбетейкой весь Юрзуф

Через Одессу, Кишинев…

И вся Россия

Глазами Пушкина увидела тот Крым

Уж на бумаге, и зачитывалась им!

А Александр Сергеич с небом, морем синим

Тем не расстался – до конца! – под хлада сень

Везя душой себя другого, духом, телом,

Излиться б словом в виноград – в ту осень спелый –

Златым пером, бы впасть и в холст сей кисти велей….

Там с ним прощалась лже-свобода – бо созрел он! –

На младость павшая романтикой, как тень.

Там, на скале, прощался с ним

Вчерашний день.

*Стихотворение «К морю» («Прощай свободная стихия») Пушкин написал в 1824 г. перед отъездом из Одессы в новую ссылку – в Михайловское.

*В своей работе «Недвижный страж дремал на царственном пороге», написанной тоже в 1824 году,

как и «К морю», — Наполеон представлен как «мятежной вольности наследником и убийцей».

* «Пушкин на лицейском экзамене в Царском Селе 8 января 1815 года» — картина Репина И.Е.1911 год.

*Уже в ноябре 1836 г. Пушкин писал крымскому жителю Н.Б.Голицыну: «Как я завидую вашему прекрасному крымскому климату; письмо ваше разбудило во мне множество воспоминаний всякого рода. Там колыбель моего Онегина и вы, конечно, узнали некоторых лиц. Вы обещаете перевод в стихах моего Бахчисарайского фонтана. Уверен, что он вам удастся. «

Beethoven — Sonata Claro de Luna (60 Minutos) — M;sica Cl;sica Piano para Estudiar y Concentrarse

Источник