АРА́ЛЬСКОЕ МО́РЕ

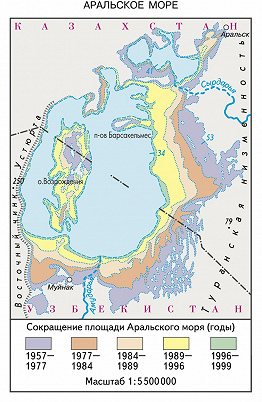

АРА́ЛЬСКОЕ МО́РЕ , Арал (тюрк. «арал» – остров; первоначальное название местности при устье р. Амударья, а затем и всего озера), крупный бессточный солёный водоём, имеющий характерные морские и озёрные черты, на Туранской низменности, в Казахстане и Узбекистане. Впадина Аральского моря образовалась в результате прогиба земной коры в верхнем плиоцене. Его возраст ок. 140 тыс. лет. Очертания менялись весьма значительно в результате климатических флуктуаций, хозяйственной деятельности в его бассейне, миграции русел основных впадающих в море рек – Сырдарьи и, особенно, Амударьи. В четвертичное время Амударья оканчивала своё течение попеременно то в Сарыкамышской впадине, не достигая Арала, то в Аральской котловине. Соответственно, Арал то мелел, то увеличивал свои размеры. За последние 4–6 тыс. лет амплитуда колебаний моря составила более 20 м. Большая средневековая регрессия произошла 400–800 лет назад, когда уровень упал до отметки 31 м. На обмелевшем дне Аральского моря найдены остатки зарослей саксаула, древних поселений, мавзолея Кердери. В сер. 20 в. уровень моря был относительно стабильным (незначительные колебания около отметки 53 м). Аральское море было четвёртым по размерам акватории озером в мире. При этом уровне площадь составляла 66,6 тыс. км 2 , объём 1068 км 3 , максимальная длина 428 км, ширина 235 км, наибольшая глубина 69 м (при средней глубине 16 м и преобладающих глубинах 20–25 м), средняя солёность воды 10–12‰. Вода Аральского моря отличалась высокой прозрачностью, особенно в его центральной и западной частях, вдали от устьев Амударьи и Сырдарьи, воде которых свойственна повышенная мутность. Цвет воды в центре моря был синим, а у берегов – зеленоватым. Вода характеризовалась щелочной реакцией – водородный показатель pH составлял 8,2–8,4. В химическом составе воды преобладали сульфат и карбонат при относительном небольшом количестве ионов хлора. Воде было свойственно невысокое содержание основных биогенных элементов, и по уровню трофности водоём характеризовался как мезотрофный. В Аральском море до сер. 20 в. обитало ок. 20 видов рыб (шип, лещ, сазан, плотва, судак и др.). В 1950–60-е гг. было вселено ещё 13 видов рыб. В море насчитывалось более тысячи островов, крупнейшие из которых – Кокарал, Барсакельмес, Лазарева, Возрождения. На юге располагался Акпеткинский архипелаг, представляющий собой подтопленные морскими водами песчаные дюны пустыни Кызылкум. Северный берег местами высокий, местами низкий, был изрезан заливами, восточный – низменный, песчаный с большим количеством малых островов и заливов, южный – низменный, занятый дельтой Амударьи, западный образован обрывом (чинком) плато Устюрт высотой до 250 м. Климат континентальный. Средняя температура воздуха летом 24–26 °С, зимой от –7 до –13,5 °С. Температура воды поверхностного слоя летом 28–30 °С. Зимой обычно замерзала северо-восточная и северная части моря. Приходную часть водного баланса (64–65 км 3 /год) составлял главным образом (ок. 90%) речной сток Амударьи и Сырдарьи. На долю атмосферных осадков и небольшого притока подземных вод приходилось несколько более 10%. Сток Амударьи составлял в среднем 44–46 км 3 /год, Сырдарьи – ок. 10 км 3 /год.

Источник

Стало известно, когда и как образовалось Аральское море

Анализ минеральных отложений и микрофауны показал, что современное Аральское море образовалось в конце последнего ледникового периода — 17,6 тысяч лет назад. Совместное исследование ученых из Тайваньского университета, Университета Аризоны и новосибирского Института геологии и минералогии им. В. С. Соболева СО РАН опубликовал научный журнал Quaternary Science Reviews.

Катастрофическое высыхание Арала во второй половине 20 века вызвало огромный международный интерес и обеспокоенность. Предпринимается множество попыток выяснить геологические, гидрологические и климатологические факторы, которые привели к почти полному исчезновению водоема. Ведь до начала обмеления в середине прошлого века озеро было четвертым по величине в мире.

Еще в 2009 году исследователи сделали несколько скважин на месте бывшего острова Барсакельмес. К тому времени Южная часть водоема уже 2 года как высохла и остров превратился в урочище посреди пустыни.

Анализ показал, что основным источником воды для водоема 17,6 тысяч лет назад стала талая вода с ледников Тянь-Шаня, Памира и Терскей-Алатау. Вода устремилась по руслам рек Сырдарья и Амударья в бассейн Аральского моря и постепенно заполнила котловину. Причем мелкие и микроскопические водные организмы с раковинами – микрофауна – обитали в озере с момента его образования.

До 15,3 тысяч лет назад происходило активное формирование и заполнение озера, но затем приток талых вод сократился. Из-за этого соленость озера очень сильно повысилась, а уровень воды опустился. Пик этого процесса произошел 14 тысяч лет назад. Тогда водоем тоже очень обмелел, но затем уровень воды снова поднялся. Поэтому ученые считают, что надежда на восстановление Арала по-прежнему есть.

«Сейчас озеро высохло более чем на девяносто процентов, но это, как показывает наше исследование, не первый такой период в его истории. За последние две тысячи лет Аральское море дважды мелело, и деятельность человека не имеет отношения к этому феномену», – рассказывают сотрудники Института геологии и минералогии имени Соболева СО РАН.

Напомним, Аральское море было бессточным соленым озером, расположенным на границе Узбекистана и Казахстана. До 60-х годов прошлого века оно было четвертым по величине в мире, но после этого начало стремительно мелеть. К 90-м годам оно превратилось в два отдельных озера, а в 2014 году от Арала осталось лишь менее 10% площади.

Источник