Природа Мира

Северный Ледовитый океан отличается от всех других океанов планеты. Среди них он имеет наименьшую площадь, равную 14,75 млн кв. км, и наименьшую глубину (5527 м). Он омывает только два материка – Евразию и Северную Америку, а значительная часть поверхности океана покрыта льдами. У водоема нет крайней восточной и крайней западной точки, так как именно в его водах расположен Северный Полюс.

Читайте также:

Океан крайне мало используется в хозяйственной деятельности. В основном здесь ловят рыбу, а также иногда перевозят грузы по Северному Морскому пути (Россия) и Северо-Западному проходу (Канада). Из-за глобального потепления постепенно тают льды Арктики, поэтому условия для судоходства становятся более благоприятными.

Шельф Северного Ледовитого океана содержит огромные запасы нефти и газа. Их величина оценивается в 25% от общемировых запасов. Однако их освоение связано с большими финансовыми затратами и экологическими трудностями.

В составе океана выделяют 11 морей. Северный Ледовитый океан – единственный, площадь которого более чем наполовину (около 70%) принадлежит входящим в него морям.

Баренцево море

До 1853 года его именовали Мурманским морем посамому крупному порту на побережье моря. Нынешнее название дано в честь Виллема Баренца – голландского мореплавателя XVI века, исследовавшего Арктику. Площадь поверхности водоема превышает 1,42 млн кв. км, а максимальная глубина доходит до 600 м. Баренцево море омывает норвежский и российский берега. Координаты его географического центра – 71° с.ш. и 41° в.д.

Карское море

Получило свое название в 1736 году от одной из рек (Кара), впадающей в это море. До этого использовался термин Нярзомский. Естественными границами водоема являются архипелаги Новая Земля и Северная Земля, Земля Франца-Иосифа, а также полуострова Ямал и Таймыр. Площадь поверхности оценивается в 893 тыс кв. км, глубина в среднем составляет 75 м, достигая максимального значения в 620 м. Центр моря имеет координаты 74°49’55” с.ш. и 71°18’43” в.д.

Море Лаптевых

Западная граница водоема проходит по побережью архипелага Северная Земля, а с восточного направления он ограничен Новосибирскими островами. Площадь моря составляет 672 тыс кв. км. Средняя глубина равна 540 м, а максимальная — 3385 м. Центр водоема расположен в точке с координатами 76°16’07” с.ш. и 125°38’23” в.д.

Восточно-сибирское море

Расположено к востоку от Новосибирских островов. Крайняя восточная точка – побережье острова Врангеля. Водоем имеет площадь в 944 тыс кв. км и среднюю глубину, равную 66 м. Максимальная глубина моря составляет 915 м. На карте мира его можно найти по координатам 72° с. ш. и 164° в. д. Ранее использовались названия Колымское и Индигирское море. Нынешнее наименование было присвоено лишь в 1935 году.

Чукотское море

Омывает северные побережья Чукотки и Аляски. Центр водоема имеет координаты 69°41′19″ с. ш. и 171°27′19″ з. д. Площадь поверхности воды составляет около 595 тыс кв. км. Максимальная глубина моря равна 1256 м, а средняя оценивается в 71 м. На юге море соединено с Беринговым морем, то есть с водами Тихого океана, через Берингов пролив. По Чукотскому морю проходит часть морской границы России и США, а также линия смены дат.

Море Бофорта

Восточнее Чукотского моря располагается море Бофорта (74°18′26″ с. ш. и 137°01′17″ з. д.) Оно омывает штат Аляска, а также территорию Канады. Площадь его поверхности составляет 476 тыс кв км. Максимальное расстояние от водной глади до дна равно 4683 м, а средняя глубина акватории оценивается в 1004 м. Море носит имя адмирала Френсиса Бофорта.

Море Линкольна

Расположено севернее островов Гренландия и Элсмир (83°36′49″ с. ш. и 55°19′38″ з. д.). Естественными границами акватории являются два мыса – Колумбия и Морис-Джесуп. Море было открыто в 1871 году американцами, которые пытались дойти до Северного полюса. Они присвоили водоему имя Авраама Линкольна. Площадь водной поверхности равна 38 тыс кв. км. Глубина акватории доходит до 592 м, а ее среднее значение равно 289 м.

Гренландское море

Границы этого моря проходят по побережью 4 островов:

Площадь акватории оценивается в 1,2 млн кв. км. Глубина водоема в среднем равна 1444 м, а ее максимальное значение составляет 5527 м. На мировой карте найти море можно по координатам его центральной части: 76°13′37″ с. ш. и 2°06′34″ з. д.

Норвежское море

Спорным является вопрос о том, к какому океану отнести это море. В российских источниках его считают частью Северного Ледовитого океана, в то время как в большинстве западных стран полагают, что оно входит в состав Атлантического океана. Общая площадь водной поверхности оценивается в 1,4 млн кв. км. Средняя глубина акватории составляет 1700 м, а максимальное ее значение равно 3970 м. Географический центр водоема имеет координаты 67°52′32″ с. ш. и 1°03′17″ в. д.

Белое море

Одно из внутренних морей России. На его побережье расположены такие российские города, как Архангельск и Беломорск. Условно считают, что центр водоема имеет координаты 65° с. ш. и 36° в. д. Площадь акватории составляет почти 91 тыс кв. км. Глубина с среднем равна 67 м и достигает максимального значения, равного 343 м. Ранее море носило другое имя – Соловецкое.

Море Баффина

Этот водоем зажат между юго-западным побережьем Гренландии и северным берегом острова Баффинова Земля. Географический центр расположен в точке с координатами 73° с. ш. и 68° з. д. Площадь водной поверхности равна 689 тыс кв. км. Средняя глубина акватории оценивается в 861 м, в то время как максимальная равна 2136 м.

Источник

AllGeo-Info

Моря Северного Ледовитого океана

В данной статье представлен список морей, принадлежащих бассейну Северного Ледовитого океана: Гренландское море, море Бофорта, море Лаптевых, Баренцево море, Норвежское море, Восточно-Сибирское море, Чукотское море, Карское море, Белое море, море Баффина.

Предлагаю рассмотрение морей Северного Ледовитого океана начать с 180 меридиана, двигаясь в направлении с Востока на Запад.

Тогда первым на очереди будет:

Восточно-Сибирское море.

Поскольку данное море и большинство последующих омывает берега только России, стоит указать субъекты, которые захватывают омываемые берега. К их списку можно отнести: Республика Саха (административный центр — Якутск), Чукотский автономный округ (адм. ц. — Анадырь).

Площадь — 945 тыс. км², средняя глубина — 66 м, а наибольшая — 358 м.

Море Лаптевых.

Из Восточно-Сибирского моря в море Лаптевых ведут два пролива: пролив Санникова и пролив Дмитрия Лаптева. Два этих моря отделяются друг от друга Новосибирскими о-вами. Морем Лаптевых омывается Красноярский край (адм. ц. — Красноярск) и республика Саха (адм. ц. — Якутия).

Площадь — 672 тыс. км², средняя глубина — 540 м, максимальная — 3385 м.

Пролив Вилькицкого ведет из моря Лаптевых в:

Карское море.

Карское море с востока отгораживается о-вами Северная Земля, а с запада о-вами Новая земля. Омывает Красноярский край (адм. ц. — Красноярск), Ямало-Ненецкий (адм. ц. — Нарьян-Мар).

Площадь — 893 тыс. км², средняя глубина колеблется в районе 70 м, наибольшая глубина составляет 620 м.

О-ва Новая Земля отделяет от Карского моря Баренцево море, в которое можно попасть через пролив Карские Ворота двигаясь с востока на запад.

Баренцево море.

Площадь — 1424 тыс. км², средняя глубина — 222 м, а наибольшая — 600 м.

Омывает берега Ненецкого автономного округа (адм. ц. — Нарьян-Мар) и Мурманская область (адм. ц. — Мурманск).

Белое море.

Белое море уходит вглубь материка, отгораживаемое от Баренцева Кольским п-вом. Омывает Мурманскую область (адм. ц. — Мурманск), республику Карелию (адм. ц. — Петрозаводск), Ненецкий автономный округ (адм. ц. — Нарьян-Мар), входящий в состав Архангельской области, которую море также омывает.

Площадь — 90,8 тыс. км², средняя глубина — 67 м, наибольшая — 343 м.

Западнее, мимо островов Шпицберген, располагается:

Гренландское море.

Оно омывает берега о. Гренландии с запада, также о-ва Шпицберген с востока.

Площадь — 1205 тыс км², средняя глубина — 1444 м, наибольшая — 5527 м.

Норвежская море.

Омывает Исландию с запада и Норвегию с востока. Площадь составляет 1,4 млн км², средняя глубина колеблется в районе 1700 м, а максимальная была зафиксирована на отметке в 3970 м.

Море Баффина.

Море Баффина расположено среди многочисленного числа островов. С востока и северо-востока море омывает берега о. Гренландия, с юго-запада — о. Бафинова Земля, с северо-запада Канадский Арктический архипелаг.

Площадь — 689 тыс. км², средняя глубина — 861 м, наибольшая — 2136 м.

Море Бофорта.

С востока море Бофорта ограничивает Канадский Арктический архипелаг, с юга Канада и США.

Площадь — 476 тыс. км², средняя глубина -1004 м, наибольшая — 4683 м.

Завершающим является море также омывающее Российскую Федерацию:

Чукотское море.

Море омывает Чукотский автономный округ (адм. ц. — Анадырь). О. Врангеля отделяет Чукотское море от Восточно-Сибирского моря, но эти два моря соединяются проливом Лонга.

Моря, принадлежащие бассейну Северного Ледовитого океана, в основном покрыты льдами, которые опресняют их.

Источник

Моря Северного Ледовитого океана

МОРЯ, ОМЫВАЮЩИЕ ТЕРРИТОРИЮ РОССИИ

Двенадцать морей трех океанов омывают берега России. И лишь одно море — Каспийское — принадлежит к внутреннему бессточному бассейну Евразии. Моря расположены на четырех литосферных плитах (Евразиатской, Северо-Американской, Охотоморской и Амурской) в разных широтах и климатических поясах, различаются происхождением, геологическим строением, размерами морских котловин и формами рельефа дна, а также температурами и соленостью морских вод, биологической продуктивностью и другими природными особенностями.

Моря Северного Ледовитого океана — Баренцево, Белое, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское — омывают территорию России с севера. Все эти моря окраинные; лишь Белое» море является внутренним. Моря Северного Ледовитого океана отделены друг от друга и от Центрального полярного бассейна архипелагами островов, островами (Шпицберген, Земля Франца-Иосифа, Новая Земля, Северная Земля, о. Врангеля и др.). Там, где нет четкой границы, ее проводят условно. Все моря расположены на шельфе материка и поэтому мелководны. Лишь северная часть моря Лаптевых занимает окраину глубоководной котловины Нансена. Морское дно здесь опускается до 3385 м. За счет этого средняя глубина моря Лаптевых составляет 533 м, что делает его самым глубоководным из морей Северного Ледовитого океана. На втором месте по глубинам —Баренцево море (средняя глубина 222 м, максимальная — 600 м). Самые мелководные — Восточно-Сибирское (средняя глубина 54 м) и Чукотское (71 м) моря. Дно этих морей ровное. Наибольшей пересеченностью отличается рельеф дна Баренцева и Карского морей (табл. 1).

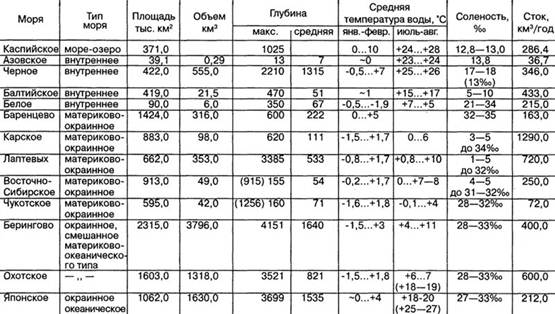

Таблица 1. Моря, омывающие территорию России

Общая площадь морей Северного Ледовитого океана, примыкающих к побережью нашей страны, составляет более 4,5 млн км 2 , а объем морских вод — 864 тыс. км 2 . Средняя глубина всех морей — 185м.

Все моря Северного Ледовитого океана открытые. Между ними и центральными частями океана существует свободный водообмен. Через широкий и глубокий пролив между Скандинавским полуостровом и Шпицбергеном в Баренцево море вливаются теплые воды Северо-Атлантического течения, которое ежегодно приносит примерно 74 тыс. км 2 атлантических вод*. На севере Норвежского моря это течение делится на две мощные струи — Шпицбергенскую и Нордкапскую. На северо-востоке Баренцева моря теплые и соленые (34,7-34,9‰) атлантические воды опускаются под более холодные, но менее соленые, а потому менее плотные местные арктические воды.

На востоке бассейн Северного Ледовитого океана соединен с Тихим океаном узким (86 км) и мелководным (42 м) Беринговым проливом, поэтому воздействие Тихого океана значительно меньше, чем Атлантического. Небольшая глубина пролива затрудняет обмен глубинных вод. В Чукотское море из Тихого океана поступает около 30 тыс. км 2 поверхностных вод.

Для морей Северного Ледовитого океана характерен большой сток с материка (около 70% территории России относится к бассейну этого океана). Реки приносят сюда 2735 км 2 воды. Такой большой приток речных вод резко снижает соленость морей и обусловливает возникновение течений с юга на север. Отклоняющая сила Кориолиса обусловливает перемещение поверхностных вод с запада на восток вдоль материкового побережья и компенсационное течение в обратном направлении в северных районах.

Летом теплая речная вода способствует таянию морских льдов, а осенью и зимой, опресняя морскую воду, ускоряет образование прочных льдов.

Моря Северного Ледовитого океана расположены в основном между 70 и 80° с.ш. за исключением Белого моря, которое пересекает Северный полярный крут. Все это — заполярные моря. Сурова их природа.

На климат морей Северного Ледовитого океана решающее воздействие оказывает их положение в высоких широтах, в меньшей мере — взаимодействие океана с сушей. Годовая суммарная радиация в Баренцевом море составляет 20 ккал/см 2 , в море Лаптевых на той же широте — 10 ккал/см 2 в год, а в Чукотском — 15 ккал/см 2 в год. Уменьшение суммарной радиации к востоку обусловлено увеличением альбедо в связи с повышением ледовитости морей.

В течение длительной полярной ночи происходит глубокое выхолаживание приполярных районов, особенно в восточной части Арктики, и образуется область повышенного давления — Арктический максимум. В районе Восточно-Сибирского моря он соединяется с северо-восточным отрогом Азиатского максимума. На формирование климата арктических морей оказывают влияние также Исландский и Алеутский минимумы.

Над обширными пространствами арктических морей в зависимости от расположения и степени выраженности центров действия атмосферы складываются определенные синоптические условия.

Зимой для западных районов характерна циклоническая деятельность, смягчающая морозы. По ложбине пониженного давления, проходящей над Баренцевым морем, до Карского моря из Северной Атлантики продвигаются циклоны. С ними связана неустойчивая, очень ветреная, пасмурная погода на акватории западных морей. В восточных районах циклоническая деятельность связана с Алеутским минимумом, но развита слабее. Увеличением повторяемости циклонических погод обусловлено повышение зимних температур. Над центральными морями (Лаптевых и Восточно-Сибирским) господствует антициклональная малооблачная погода со штилями или очень слабыми ветрами.

В целом наблюдается изменение температурных условий зимы при движении с запада на восток. Над акваторией Баренцева моря средняя температура января изменяется от -5°С на юго-западе до -15°С на северо-востоке; от -20 над акваторией Карского моря до -30°С — в районе моря Лаптевых, западной части Восточно-Сибирского моря, а над акваторией Чукотского моря температура несколько повышается — до -28. -25°С. В районе Северного полюса средняя температура января составляет -40. -45°С. Таким образом, для арктических морей свойственны большие различия в характере холодного сезона.

Летом главную роль в формировании климата играет непрерывный поток солнечной радиации, поступающей в течение полярного дня. Летние циклоны не так глубоки и быстро заполняются, поэтому их роль в формировании климата меньше, чем зимой. Основное количество солнечной радиации расходуется на таяние снега и льда, поэтому температурный фон низок. Средняя температура июля у северной границы морей около 0°С, а у материкового побережья +4 — +5°C. Лишь у берегов Баренцева моря средняя температура возрастает до + 8 — +9°С, а над акваторией Белого моря достигает +9 — +10°С. Следовательно, летом различия в климате морей Северного Ледовитого океана сглаживаются.

Наиболее яркой отличительной особенностью северных морей является круглогодичное присутствие льдов во всех арктических морях. Большая часть Северного Ледовитого океана круглый год скована льдами. Зимой только западная часть Баренцева моря остается свободной ото льда.

У берегов зимой образуется молодой неподвижный лед, прикрепленный к берегу. Это — береговой припай. Наибольшей ширины (нескольких сотен километров) он достигает в самом мелководном Восточно-Сибирском море. За полосой припая находятся заприпайные полыньи. Они из года в год образуются в одних и тех же местах, поэтому даже получили собственные названия по тем географическим объектам, близ которых расположены (Чешская, Печорская, Западно-Новоземельская, Амдерминская, Янская, Обь-Енисейская, Западно-Североземельская и т.д.). За ними находятся дрейфующие многолетние льды —арктический пак (паковые льды). Он состоит из крупных льдин, разделенных трещинами, иногда полыньями. Средняя толщина многолетних льдов 2,5-3 м и более. Поверхность пакового льда ровная или волнистая, но иногда ее нарушают торосы — беспорядочные ледяные нагромождения высотой до 5-10 м, образующиеся в результате столкновения льдин при сжатии. Особенно обильны торосы в окраинной части паковых льдов. Иногда близ границ паковых льдов и молодых однолетних льдов встречаются торосы высотой до 20 м.

Кроме морского льда, в полярных морях встречаются мощные глыбы материкового льда — айсберги, оторвавшиеся от ледниковых покровов, опускающихся к поверхности моря у берегов Земли Франца-Иосифа, Новой Земли и Северной Земли.

Летом площадь льдов в арктических морях сокращается, однако кромка их даже в августе не выходит за пределы окраинных морей. В северные их части из центральных районов полярного бассейна даже летом простираются отроги океанических ледяных массивов (Шпицбергенский, Карский, Таймырский, Айонский, Чукотский). Локальные массивы дрейфующих и припайных льдов сохраняются в окраинных морях, за исключением Баренцева, на протяжении всего лета.

Восточно-Гренландское течение ежегодно выносит из Северного Ледовитого океана в Атлантику до 8-10 тыс. км 2 льда.

Ледовый режим в арктических морях меняется от года к году, поэтому условия навигации одного года не похожи на другой. В последние десятилетия наблюдается улучшение ледовых условий в связи с общим потеплением климата Арктики.

Положение в высоких широтах, недостаток солнечного тепла обусловили слабое нагревание вод арктических морей. Летом температура вод у кромки льда приближается к нулю, а к побережью материка повышается до +4 — +6°С, в юго-западной части Баренцева моря — до + 8 — +9°С, а в Белом море даже до +9 — +10°C. Зимой средняя температура на большей части акватории близка к температуре замерзания, т.е. -1,2. -1,8°С. В западной части Баренцева моря температура воды в январе —феврале составляет + 4 — +5°С.

Соленость морских вод понижается от северных окраин морей к южным. В северо-западной части Арктического бассейна соленость морской воды 34-35‰, в северных и северо-восточных районах — 32-33‰, а близ устьев крупных рек снижается до 3-5‰. Поэтому среди обитателей морей, большая часть которых представлена арктическими формами, в прибрежных водах распространены солоновато-водные и пресноводные формы.

Суровые климатические условия северных морей, полярная ночь и ледяной покров на их акваториях неблагоприятны для развития фито- и зоопланктона, поэтому общая биологическая продуктивность морей невелика. Относительно невелико и видовое разнообразие организмов, обитающих в этих морях. Вслед за изменением суровости природы морей с запада на восток в этом же направлении сокращается число обитателей морей. Так, ихтиофауна Баренцева моря насчитывает 114 видов, Карского — 54 вида, а моря Лаптевых — 37 видов. Сокращается и видовое разнообразие донной фауны от 1800 видов в Баренцевом море до 500 видов в море Лаптевых, но в Чукотском море несколько увеличивается видовое разнообразие животных за счет снижения суровости благодаря проникновению сюда из

Тихого океана теплых вод. Изменяется и видовой состав обитателей. Среди промысловых рыб в Баренцевом море преобладают треска, пикша, палтус, морской окунь, сельдь, восточнее распространены лососевые (нельма — в центральных морях и семга — в Чукотском), сиговые (омуль, муксун, ряпушка) и корюшковые. В Чукотском море к обычным арктическим видам присоединяются тихоокеанские бореальные виды.

По морям Северного Ледовитого океана проходит Северный морской путь, связавший Мурманск и Архангельск с Владивостоком. Северный морской путь соединяет не только северо-западные и восточные районы России, но и устья судоходных рек Сибири. Он обеспечивает ежегодные перевозки грузов для хозяйственного развития Севера и использования богатейших ресурсов этих районов нашей страны.

* См.: Добровольский А.Д., Залогин Б.С. Моря СССР. — М., 1982. — С. 89.

На обширном пространстве России очень разнообразны климатические условия. Значительные изменения в суммарной радиации, температуре воздуха и увлажнении происходят в направлении с севера на юг и с запада на восток. Существенные изменения климата с высотой наблюдаются в горных областях, особенно – на Алтае, в Саянах, на Кавказе. Эти факторы находят отражение в климатическом районировании России.

Наибольшее признание получила схема климатического районирования Алисова Б.П., в основу которой положена циркуляция атмосферы (циклоническая деятельность и перенос тёплых и холодных воздушных масс) и особенности радиационного режима.

По господствующим типам воздушных масс выделяются климатические пояса; в их пределах — климатические области. Границы климатических поясов и областей проведены по различиям в почвенно-растительном покрове, который является индикатором изменения климатических условий. Россия расположена в трёх климатических поясах: арктическом, субарктическом и умеренном. При этом количественные показатели климата в пределах одного пояса могут изменяться от одной климатической области к другой. Это приводит к зональным сменам климатических условий. Особенно велики зональные различия в умеренном поясе — от климата тайги до климата пустынь.

Арктический пояс. Сибирское побережье Северного Ледовитого океана и его острова, за исключением южного острова Новой Земли, островов Вайгача, Колгуева и других в южной части Баренцева моря.

Субарктический пояс. Расположен за полярным кругом в пределах Восточно-Европейской равнины и Западной Сибири, на Северо-Востоке простирается до 60° с.ш. К нему относятся и острова южной части Баренцева моря.

Умеренно-континентальный климат характерен для европейской части России и крайнего северо-запада умеренного пояса в пределах Западной Сибири.

Континентальный климат — в большей части Западной Сибири и крайнего юго-востока Восточно-Европейской равнины (полупустыни и пустыни Прикаспия).

Резко континентальный климат — в умеренном поясе Средней Сибири. Муссонный климат наблюдается на восточной окраине России.

В горах формируются особые (горные) климаты, которые отличаются от климатов соседних равнин. Климатические условия в горах изменяются на коротких расстояниях, поэтому разнообразие местных климатов очень велико. Здесь в непосредственной близости могут встречаться климаты, которые на равнинах удалены друг от друга на сотни километров.

Источник