Какие реки аральского бассейна

Водные ресурсы региона Аральского моря состоят из восполнимых поверхностных и подземных вод, а также из возвратных вод от антропогенного пользования (сбросные и дренажные воды). В бассейне Аральского моря находятся два крупных речных бассейна: Сырдарья на севере и Амударья на юге. Между этими основными реками расположена река Зерафшан, бывший приток Амударьи.

Формирование поверхностного стока

Одной из особенностей региона является разделение его территории на три основные зоны поверхностного стока:

а) зона формирования стока (область питания в горных областях);

б) зона транзита и рассеяния стока;

в) дельтовые зоны.

Как правило, в зоне формирования стока нет существенных антропогенных изменений, но из-за строительства крупных плотин и водохранилищ на границе этой зоны режим стока в низовьях сильно меняется. В зоне транзита и рассеяния сток и весь гидрологический цикл меняются в результате взаимодействия между реками и территорией. Это взаимодействие характеризуется забором воды из рек для орошаемых площадей и сбросом возвратного стока с солями и сельхозхимикатами в реки.

Сырдарья — вторая по водности и первая по длине река Центральной Азии. От истоков Нарына ее длина составляет 3019 км, а площадь бассейна 219 тыс. км 2 . Истоки Сырдарьи лежат в Центральном (Внутреннем) Тянь-Шане. После слияния Нарына с Карадарьей реку называют Сырдарьей. Питание реки ледниковое и снеговое, с преобладанием последнего. Для водного режима характерно весенне-летнее половодье, которое начинается с апреля. Наибольший сток приходится на июнь. Около 75,2% стока Сырдарьи формируется на территории Кыргызской республики. Затем Сырдарья пересекает Узбекистан и Таджикистан и впадает в Аральское море на территории Казахстана. Около 15,2% стока Сырдарьи формируется на территории Узбекистана, 6,9% в Казахстане и 2,7% в Таджикистане.

Амударья является крупнейшей рекой Центральной Азии. Ее длина от истоков Пянджа составляет 2540 км, а площадь бассейна 309 тыс. км 2 . После слияния Пянджа с Вахшем реку называют Амударьей. В среднем течении в Амударью впадают три крупных правых притока (Кафирниган, Сурхандарья и Шерабад) и один левый приток (Кундуз). Далее до Аральского моря она не получает ни одного притока. Питание реки в основном составляют талые воды, поэтому максимальные расходы наблюдаются летом, а наименьшие — в январе-феврале. Такое внутригодовое распределение стока весьма благоприятно для использования вод реки на орошение. Протекая по равнине, от Керки до Нукуса, Амударья теряет большую часть своего стока на испарение, инфильтрацию и орошение. По мутности Амударья занимает первое место в Центральной Азии и одно из первых мест в мире. Основной сток Амударьи формируется на территории Таджикистана (около 74%). Затем река протекает вдоль границы Афганистана с Узбекистаном, пересекает Туркменистан и вновь возвращается в Узбекистан и впадает в Аральское море. Около 13,9% стока Амударьи формируется на территории Афганистана и Ирана и 8,5% на территории Узбекистана.

Общий среднегодовой сток всех рек в бассейн Аральского моря составляет 116 км 3 . Этот объем включает 79,4 км 3 стока Амударьи и 36,6 км 3 стока Сырдарьи. Согласно вероятностному распределению стока, 5% (многоводный год) и 95% (засушливый год), для Амударьи годовой сток изменяется от 109,9 до 58,6 км 3 и для Сырдарьи соответственно от 51,1 до 23,6 км 3 .

Поверхностные водные ресурсы бассейна Аральского моря (среднегодовой сток, км 3 /год)

Источник

Какие реки аральского бассейна

Водные ресурсы региона Аральского моря состоят из восполнимых поверхностных и подземных вод, а также из возвратных вод от антропогенного пользования (сбросные и дренажные воды). В бассейне Аральского моря находятся два крупных речных бассейна: Сырдарья на севере и Амударья на юге. Между этими основными реками расположена река Зерафшан, бывший приток Амударьи.

Формирование поверхностного стока

Одной из особенностей региона является разделение его территории на три основные зоны поверхностного стока:

а) зона формирования стока (область питания в горных областях);

б) зона транзита и рассеяния стока;

в) дельтовые зоны.

Как правило, в зоне формирования стока нет существенных антропогенных изменений, но из-за строительства крупных плотин и водохранилищ на границе этой зоны режим стока в низовьях сильно меняется. В зоне транзита и рассеяния сток и весь гидрологический цикл меняются в результате взаимодействия между реками и территорией. Это взаимодействие характеризуется забором воды из рек для орошаемых площадей и сбросом возвратного стока с солями и сельхозхимикатами в реки.

Сырдарья — вторая по водности и первая по длине река Центральной Азии. От истоков Нарына ее длина составляет 3019 км, а площадь бассейна 219 тыс. км 2 . Истоки Сырдарьи лежат в Центральном (Внутреннем) Тянь-Шане. После слияния Нарына с Карадарьей реку называют Сырдарьей. Питание реки ледниковое и снеговое, с преобладанием последнего. Для водного режима характерно весенне-летнее половодье, которое начинается с апреля. Наибольший сток приходится на июнь. Около 75,2% стока Сырдарьи формируется на территории Кыргызской республики. Затем Сырдарья пересекает Узбекистан и Таджикистан и впадает в Аральское море на территории Казахстана. Около 15,2% стока Сырдарьи формируется на территории Узбекистана, 6,9% в Казахстане и 2,7% в Таджикистане.

Амударья является крупнейшей рекой Центральной Азии. Ее длина от истоков Пянджа составляет 2540 км, а площадь бассейна 309 тыс. км 2 . После слияния Пянджа с Вахшем реку называют Амударьей. В среднем течении в Амударью впадают три крупных правых притока (Кафирниган, Сурхандарья и Шерабад) и один левый приток (Кундуз). Далее до Аральского моря она не получает ни одного притока. Питание реки в основном составляют талые воды, поэтому максимальные расходы наблюдаются летом, а наименьшие — в январе-феврале. Такое внутригодовое распределение стока весьма благоприятно для использования вод реки на орошение. Протекая по равнине, от Керки до Нукуса, Амударья теряет большую часть своего стока на испарение, инфильтрацию и орошение. По мутности Амударья занимает первое место в Центральной Азии и одно из первых мест в мире. Основной сток Амударьи формируется на территории Таджикистана (около 74%). Затем река протекает вдоль границы Афганистана с Узбекистаном, пересекает Туркменистан и вновь возвращается в Узбекистан и впадает в Аральское море. Около 13,9% стока Амударьи формируется на территории Афганистана и Ирана и 8,5% на территории Узбекистана.

Общий среднегодовой сток всех рек в бассейн Аральского моря составляет 116 км 3 . Этот объем включает 79,4 км 3 стока Амударьи и 36,6 км 3 стока Сырдарьи. Согласно вероятностному распределению стока, 5% (многоводный год) и 95% (засушливый год), для Амударьи годовой сток изменяется от 109,9 до 58,6 км 3 и для Сырдарьи соответственно от 51,1 до 23,6 км 3 .

Поверхностные водные ресурсы бассейна Аральского моря (среднегодовой сток, км 3 /год)

Источник

Арал судоходный и сухопутный

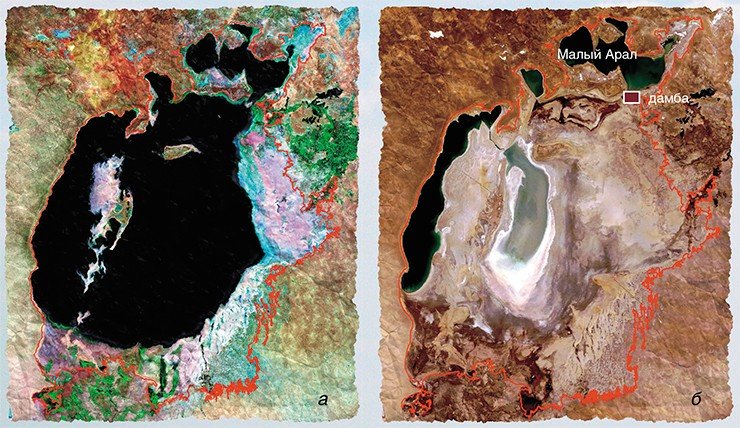

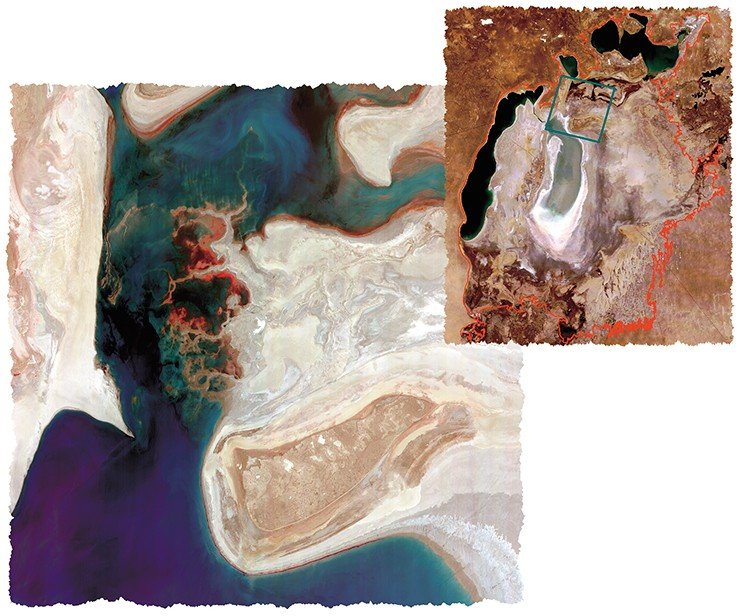

Всего полстолетия назад Арал считался четвертым по площади внутриконтинентальным водоемом планеты. Его теплые солоноватые воды были полны жизни. Но уже в 1960-х из-за неумеренного изъятия воды для нужд орошаемого земледелия из рек Сырдарья и Амударья, питающих Арал, началось его быстрое обмеление. К началу нынешнего века площадь озера, разделившегося на части, уменьшилась в четыре раза, а его объем – в десять раз. Обмеление на этом не закончилось: Арал продолжает медленно умирать на наших глазах. Однако изучение истории Аральского моря ясно показывает, что оно и?в прошлом далеко не всегда было полноводным

Арал недаром назвали морем: не так давно это был один из крупнейших в мире замкнутых солоноватоводных водоемов. Расположенный в центре среднеазиатских пустынь, Арал был настоящим благословением для огромного засушливого региона. Богатый рыбный промысел, развитое животноводство, а местами и орошаемое земледелие кормили население казахских и каракалпакских поселков и города Аральска.

Сегодня Арал и окружающие его территории всемирно известны как место серьезной экологической ката-строфы, вызванной вмешательством человека. Резкое возрастание солености воды (с 10 до 160 г/л к 2004 г.) вызвало настоящий коллапс экосистемы. Обнажившееся дно стало источником пыльных бурь, переносящих, наряду с пылью и песком, соль и попавшие некогда в озеро вредные вещества, такие как пестициды. Экологическая катастрофа прямо или косвенно отразилась практически на всех государствах Центральной Азии; она затронула значительные территории Казахстана и Узбекистана, а отголоски пыльных бурь докатываются и до юга Западной Сибири.

Мониторинг аральского кризиса, начатый еще советскими исследователями, в последние два десятилетия был продолжен международными коллективами ученых.

Быль о «Синем море»

Название «Аральское море» впервые появилось в 1697 г. на карте талантливого сибирского картографа С. У. Ремезова «Чертеж земли всей безводной и малопроходной каменной степи». Слово «арал» на тюркских языках означает остров. Судя по историческим трактатам хивинского хана Абулгази, жившего в первой половине XVII в., его сначала использовали для обозначения места, где р. Амударья впадала в озеро.

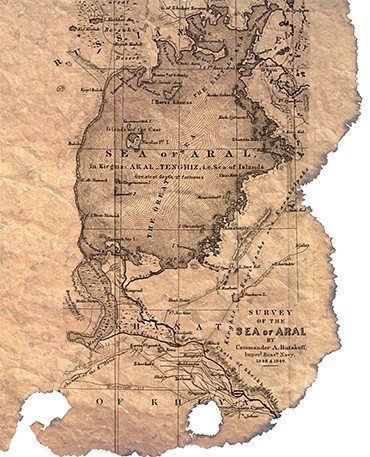

Научные исследования Арала были начаты в конце XVIII в. русскими офицерами, предпринимавшими экспедиции в рамках государственной политики колонизации Средней Азии. Экспедицией капитана А. И. Бутакова была составлена первая инструментальная карта Аральского моря. Именно эта карта определила наше представление об Арале как огромном и полноводном.

Почти таким же Арал предстает и на очень точной лоцманской карте, изданной Управлением гидрографической службы ВМФ в 1962 г. Отраженный в лоции средний многолетний уровень Аральского моря – на 53 м выше уровня мирового океана – стал стандартом для XX в. Но всегда ли Арал был таким полноводным?

То, что Арал очень изменчив, люди обнаружили уже давно. Еще в средневековых арабских летописях встречаются упоминания об обмелении озера и изменении стока питающих его рек – Амударьи и Сырдарьи. Однако серьезное изучение прошлого Аральского моря началось только в начале ХХ в. работами известного российского востоковеда В. В. Бартольда и академика-энциклопедиста Л. С. Берга. Детальные исследования позднеплейстоценовой и голоценовой истории Арала велись с 1937 г. до распада Советского Союза специалистами Хорезмской археолого-этнографической экспедиции.

Схема изменений уровня обводненности Арала за последние 6 тыс. лет, созданная к концу 1990-х гг., опиралась в основном на геолого-геоморфологические и археологические данные. С помощью радиоуглеродного метода было датировано не более 10 «точек» донных отложений на карте.

Новый раунд исследований с использованием современных технологий начался с проекта ИНТАС – независимой Международной ассоциации, созданной для сохранения и поддержания научного потенциала стран СНГ через развитие кооперации со странами Западной Европы. Наиболее важным результатом проекта «Арал № 00—1030» (2002—2005 гг.) стала запись природных изменений и колебаний уровня Арала за последние 2 тыс. лет, полученная путем изучения кернов донных отложений.

Что же мы можем рассказать сегодня об этой, пусть и небольшой, но наиболее ясной части истории Аральского моря?

Мавзолеи на морском дне

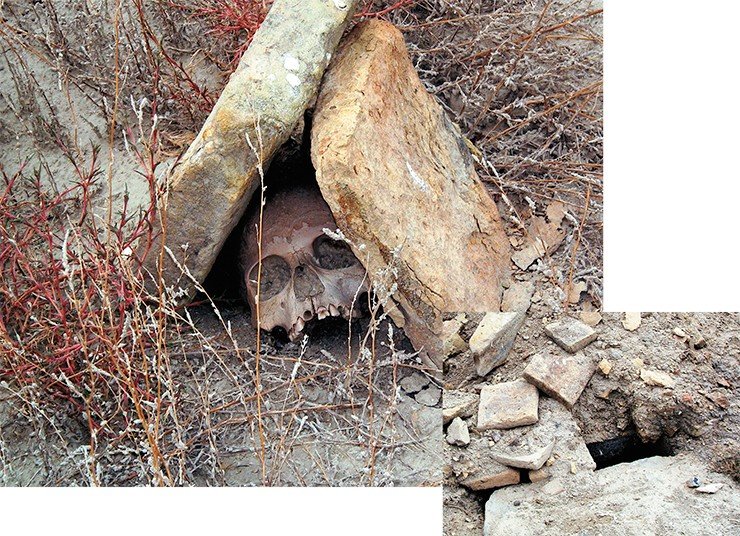

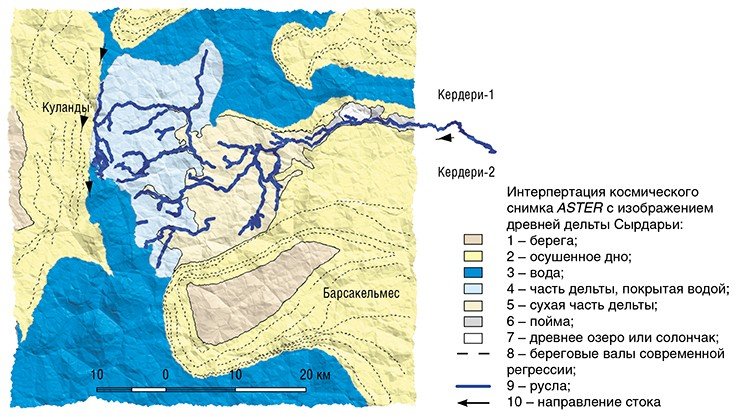

На сухом ныне дне Аральского моря, недалеко от бывшего о. Барсакельмес на северном побережье, экспедиции Кызылординского государственного университета (Казахстан) обнаружили развалины средневековых поселений. Группы памятников, названные Кердери-1 и Кердери-2, относятся к XIV в. Они отстоят от береговой линии 1960 г. на 60 км, и в максимум последней трансгрессии находились на глубине около 20 м.

Как же жил человек среди этой плоской соленой равнины? Если судить по обилию костей домашних животных, керамических черепков, обломков бронзовых изделий и каменных жерновов, разбросанных на площади в несколько гектаров, а также по некрополям, расположенным по соседству, это были постоянные поселения. Скорее всего, поселения возникали вдоль караванных путей, проложенных по высохшему дну моря. Но откуда их жители брали воду? Ведь вода Арала, так же как и грунтовая вода, безусловно, была слишком соленой.

На основании сведений древних летописей считалось, что средневековая Сырдарья не достигала моря, теряясь в песках. Однако, анализируя недавние космические снимки сухого дна Арала, мы обнаружили древнее русло Сырдарьи. Оказалось, что река подходила к берегу Арала километров на тридцать южнее, чем сейчас, и на протяжении ста километров текла по его дну. Таким образом, благодаря наличию пресной воды люди смогли заселить эти безжизненные пространства.

В чем была причина средневековой регрессии? На понижение уровня могли повлять как природные, так и антропогенные факторы. Во-первых, именно на XIV в. пришлась смена климатических эпох: средневековый климатический оптимум закончился и наступил малый ледниковый период. Возможно, именно тогда началось сокращение речного стока из-за консервации атмосферных осадков в ледниках Памира и Тянь-Шаня.

Вместе с тем на обмеление Арала в это время повлиял и человек. Известно, что из-за нашествия Чингисхана в 1221—1222 гг. ирригационные системы Южного Приаралья пришли в запустение; в частности, разрушилась земляная дамба у древнего города Ургенч, направлявшая воды Амударьи в сторону Арала. Значительная часть воды стала уходить в Сарыкамышскую впадину. Дамба, по-видимому, больше не восстанавливалась, а Ургенч был окончательно стерт с лица земли Тамерланом в 1388 г.

Именно такое состояние стока Амударьи застал в середине XVI в. английский купец Антоний Дженкинсон. А хивинский хан Абулгази указал, что поворот вод Амударьи обратно в сторону Арала произошел за 30 лет до его рождения, т. е. примерно в 1573 г. Уже к концу XVI в. Аральское море вновь стало полноводным. В уже упомянутой «Книге, глаголемой Большой Чертеж» указывалось, что по Синему морю плыть (с запада на восток) 250 верст.

Таким образом, можно утверждать, что фаза понижения уровня Арала и его последующего наполнения длилась около 300 лет (конец XIII–конец XVI вв.). При этом этап самого низкого уровня Арала, относимый по археологическим данным к XIV в., длился достаточно долго — более ста лет.

Признаки колебаний уровня Арала обнаружились и на его южном побережье. Примерно в 70 км к югу от береговой линии 1960 г. под уступом плато Устюрт расположена замкнутая котловина Караумбет (ныне соляное месторождение). В нее длительное время впадал Лаудан – рукав Амударьи, питавший водой некогда цветущий оазис. Судя по археологическим данным, люди жили здесь в I—V и XII—XIV вв. Вдоль реки располагался поселок с богатыми усадьбами – последний перед безводным Устюртом «форпост» для караванов, двигавшихся по этому ответвлению Шелкового пути.

Поселение примечательно тем, что вся местность и развалины домов густо покрыты раковинами Cerastoderma – типичного аральского моллюска. Значит, это поселение в прошлом заливалось морем. Действительно, на карте Бутакова показан залив Айбугир, или Лаудан, который заходил и в котловину Караумбет. Верхняя часть донных отложений в котловине, соответствующих Айбугирскому заливу, имеет радиоуглеродный возраст около 300 лет. На основе современных уточненных данных можно предположить, что последний максимум обводненности Арала пришелся примерно на 1740 г.

Арал, поверенный цифрами

Таким образом, благодаря результатам исследований прошлых лет мы имеем надежную запись колебаний уровня Арала для последних 2 тыс. лет и менее обоснованную – до 6 тыс. лет. Однако наши знания о более далеком прошлом Арала очень приблизительны. К тому же даже имеющиеся данные далеко не всегда позволяют количественно, а не только качественно, оценить динамику изменений обводненности.

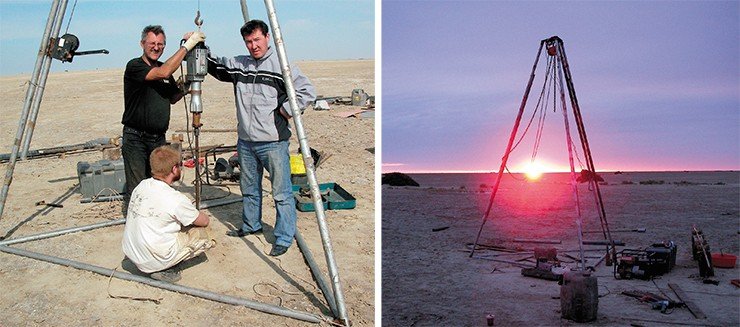

Поэтому в 2008 г. стартовал международный проект «История Аральского моря за последние 10 000 лет: природный и антропогенный компоненты», поддержанный Российским фондом фундаментальных исследований и Американским фондом гражданского развития (CRDF). В проекте участвуют ученые из Института геологии и минералогии и Института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН (Россия), а также исследователи из американского Университета Аризоны и Кызылординского государственного университета.

Идея нового проекта проста – выявить последовательность трансгрессий и регрессий Арала и оценить их масштабы путем построения геологических разрезов от берега к его центру по данным бурения.

Дело в том, что трансгрессивные и регрессивные отложения хорошо распознаются. Регрессиям, как правило, отвечают слои, обогащенные раковинами моллюсков, причем глубокие регрессии отмечены соленосными толщами – эвапоритами и дельтовыми песками. Изучив распределение слоев по разрезам скважин, можно с уверенностью судить о том, насколько большим или маленьким был Арал в ту или иную эпоху, а восстановив древние береговые линии, оценить запасы воды. Отсюда уже рукой подать до реконструкции палеоклимата.

Большая роль в проекте отводится работам по радиоуглеродному датированию на ускорительном масс-спектрометре (AMS) из Университета Аризоны. Эта установка позволяет определять возраст отложений по небольшим образцам углеродсодержащего вещества – раковине моллюска, сотне створок остракод – мелких ракообразных или раковинок фораминифер – «гигантских» одноклеточных организмов. Вклад американских партнеров в проект весьма значителен, учитывая, что стоимость одного анализа в коммерческих лабораториях составляет 550—600 американских долларов (в проекте предполагается сделать не менее 100 датировок). Стоит заметить, что в России и странах постсоветского пространства такой аппаратуры пока, к сожалению, нет – первая подобная установка в настоящее время создается в Новосибирском научном центре.

Как известно, состояние Арала зависит от питающих его рек –Амударьи и Сырдарьи. Эти реки неоднократно меняли направление стока, неся свои воды то в Аральское, то в Каспийское моря (Амударья), а то и просто в пустыню. Эти изменения были связаны как с естественными блужданиями русел по речным дельтам, так и с деятельностью человека.

В новом проекте предполагается создать хронологию изменений древних русел Амударьи и Сырдарьи, чтобы выяснить связь между колебаниями уровня Арала и распределением речного стока, а также попытаться отделить природный фактор этого процесса от антропогенного. Ведь чтобы планировать будущее, да к тому же будущее моря, нужно хорошо усвоить уроки прошлого.

Берг Л. Аральское море. СПб., 1908, 580 с.

Рубанов И. В., Ишниязов Д. П., Баскакова М. А., Чистяков П. А. Геология Аральского моря. Ташкент: Фан, 1987. 247 с.

Севастьянов Д. В. (ред.). История озер Севан, Иссык-Куль, Балхаш, Зайсан и Арал. Л.: Наука, 1991.

Boomer I., Aladin N., Plotnikov I., Whatley R. The palaeolimnology of the Aral Sea: a review. // Quaternary Science Reviews. 2000. V. 19. P. 259—1278.

Boomer I., Wunnemann B., Mackay A. W., et al. Advances in understanding the late Holocene history of the Aral Sea region. // Quaternary International. 2008. V. 194. №1—2. P. 79—90.

Oberhansli H., Boroffka N., Sorrel Ph., and Krivonogov S. Climate variability during the past 2,000 years and past economic and irrigation activities in the Aral Sea basin. // Irrigation and Drainage Systems. // 2007. V. 21. P. 167—183.

В публикации использованы фото автора

Источник