П.З.17 Измерение длины реки и площади бассейна реки по карте

П.З.16 Деформации речного русла

Цель: изучить схемы деформаций русловых образований формирующих микро-, мезо- и макроформы.

1. На примерах формирования донных гряд, перекатов и излучин рассмотреть деформации русловых образований.

Характерные русловые образования:

· микроформы – донные гряды;

· мезоформы – остров, осередок, перекат, плес;

· макроформы – староречье (старица), рукав.

1. Микроформы речного русла

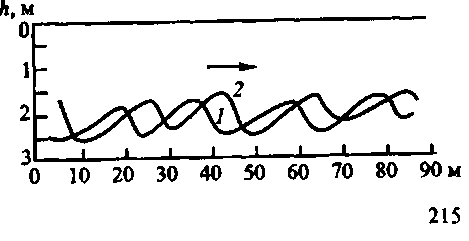

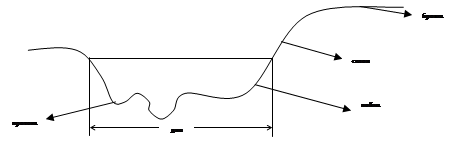

Наносы в донных грядах перемещаются слоем по верхнему склону и скатываются по низовому склону в подвалье гряды. Здесь частицы наносов могут быть захоронены надвигающейся грядой и вновь придут в движение лишь после смещения гряды на всю ее полную длину (рис.1).

| Рис. 1 Донные гряды на дне реки |

2. Мезоформы речного русла и их изменения

Наиболее типичным видом мезоформы речного русла является крупная русловая гряда — перекат (рис. 2). Перекаты вместе с расположенными между ними понижениями дна — плесами образуют на реках системы «плес — перекат».

Перекаты по своему строению бывают трех видов:

а) нормальные — перекаты с хорошо выраженным подвальем, но без резкого искривления фарватера (рис.2а);

б) перекошенные (сдвинутые) — перекаты с резким искривлением фарватера (рис.2б);

в) перевалы—перекаты с плавными и небольшими изменениями отметок дна без резко выраженного подвалья.

| а) б) |

| Рис. 2. Схемы перекатов: а—нормального; б— перекошенного; 1,2— верхняя и нижняя плесовые лощины; 3,4— верхний (правобережный) и нижний (левобережный) побочни переката, 5— корыто; 6— гребень; 7— подвалье переката; 8— затонская часть нижней плесовой лощины; 9 — линия наибольших глубин |

Перекат представляет собой крупную русловую гряду, пересекающую русло под углом 20—30°. Верхний по течению склон гряды более пологий, низовой откос (подвалье переката) — более крутой. Наиболее мелкие части гряды — прибрежные отмели — носят название побочней. Наиболее глубокая часть переката между смежными плесовыми лощинами называется корытом переката. Через нее и проходят линия наибольших глубин и фарватер. Наиболее мелководный участок фарватера над перекатом называется гребнем переката.

3. Макроформы речного русла и их изменения

| Рис. 3 Схема смещения и изменения формы излучины: 1 — участок размыва берега; 2—старица. |

Русловые деформации в извилистых (меандрирующих) руслах весьма своеобразны. Такие деформации представляют собой циклические процессы постепенного увеличения извилистости русла благодаря размыву его вогнутых берегов, развороту и смещению излучин (меандров), завершающиеся прорывом перешейка со спрямлением русла. Затем процесс развития излучин повторяется. А со временем бывший участок русла превращается в старицу.

1. Дайте определение терминам: русловые процессы, русловые образования, русловые процессы.

2. Перечислите основные характеристики периодических и направленных русловых образований.

3. Что понимают под устойчивостью речного русла?

4. Приведите примеры микро-, мезо- и макроформ деформаций русловых образований.

5. Чем коса отличается от отмели?

П.З.17 Измерение длины реки и площади бассейна реки по карте

Цель: развивать умения измерять длины рек и площадь бассейна по топографической карте.

1. Определить длину реки по топографической карте.

2. Определить площадь бассейна реки по топографической карте.

Длина реки измеряется циркулем-измерителем методом «шага» в прямом и обратном направлении, при этом длина «шага» должна составлять 2 мм.

Площадь бассейна реки измеряется методом оконтуривания бассейна, а затем вычисления произведения длины и ширины бассейна по формуле F = L*B.

1. Определение длины реки:

— ознакомиться с содержанием топографической карты;

— определить масштаб карты;

— ознакомиться с направлением течения реки (определить исток и устье);

— измерить циркулем-измерителем длину реки, протекающей по заданной территории сначала в прямом, потом в обратном направлении, перевести в км;

— занести полученные результаты в таблицу.

Таблица 1 Протяженность реки

| Река | Длина реки (км) | |

| в прямом направлении | в обратном направлении | средняя длина |

2. Вычисление площади бассейна реки по карте:

— ознакомиться с направлением течения реки (определить исток и устье);

— определить по горизонталям направление склона вокруг реки на разных точках карты;

— указать стрелками, перпендикулярными к горизонталям направления течения воды по склону;

— выяснить, из каких точек стекающая по склону вода попадает в данную реку, а из каких – не попадает;

— между выделенными по направлениям стока воды точками провести водораздельную линию, которая будет ограничивать бассейн данной реки;

— провести в пределах бассейна длину (L) и ширину (B) бассейна реки;

— измерить расстояния в прямом и обратном направлении, перевести в км;

— вычислить площадь бассейна реки по формуле: F = L*B;

— занести полученные результаты в таблицу.

Таблица 2 Площадь бассейна реки

| Река | Морфометрические характеристики реки | |

| Длина бассейна (L), км | Ширина бассейна (В), км | Площадь бассейна F, м 2 |

1. Перечислите основные морфометрические характеристики речного бассейна.

2. Дайте определение понятиям: водосбор, водораздел, водораздельная линия, речной бассейн.

Практическая работа № 18

Оползни. Сели

Цель: изучить оползни, сели, их причины, динамику развития оползневых и селевых процессов.

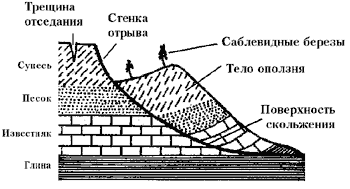

Оползень – масса горных пород, сползшая или сползающая вниз по склону или откосу под влиянием силы тяжести, гидродинамического давления, сейсмических и некоторых других факторов.

Как правило, наиболее широко оползни развиты в областях пересеченного и резкопересеченного рельефа, в горных местностях, на берегах рек, морей и водохранилищ.

Оползень в результате своей деятельности создает «оползневое тело», которое в основном имеет форму полукольца, образуя понижение в середине.

Оползшую массу называют оползневым телом, а поверхность, по которой происходит смещение оползня, называют поверхностью скольжения, или поверхностью смещения.

Рис. 1- Схема оползневого склона

Рис. 2. Морфология оползневых участков. 1 Оползневой цирк. 2 Бровка главного уступа. 3- Главный уступ. 4- Вершина оползня. 5- Внутренний уступ. 6- Тело оползня. 7-Поверхность скольжения. 8- Валы, бугры. 9- Трещины поперечные и продольные. 10 –Подошва оползня

Оползни — обычное явление в тех местностях, где активно проявляются процессы ЭРОЗИИ склонов. Они происходят в том случае, когда массы породы, слагающие склоны гор, теряют опору в результате нарушения равновесия пород, вызванного подмывом водой, ослабления прочности пород при выветривании и переувлажнении осадками и подземными водами вследствие сейсмических воздействий, а также строительной и хозяйственной деятельности, проводимой без учета геологических условий. Крупные оползни возникают чаще всего в результате сочетания нескольких таких факторов: например, на склонах гор, сложенных чередующимися водоупорными (глинистыми) и водоносными породами (песчано-гравийными или трещиноватыми известняками), особенно если эти пласты наклонены в одну сторону или пересечены трещинами, направленными по склону.

Почти такую же опасность возникновения оползней таят в себе создаваемые человеком отвалы пород вблизи шахт и карьеров.

Разрушительные оползни, движущиеся в виде беспорядочной груды обломков, называют камнепадами; если блок перемещается по некоторой ранее существовавшей поверхности как единое целое, то оползень считается обвалом; оползень в ЛЕССОВЫХ породах, поры которых заполнены воздухом, приобретает форму потока (оползень течения).

• Увеличением крутизны склона в результате подмыва водой.

• Воздействием сейсмических толчков.

• Ослаблением прочности пород вследствие изменения их физического состояния при увлажнении, набухании, разуплотнении, выветривании, нарушении их естественного сложения и т.д.

• Действием гидростатических и гидродинамических сил на породы, вызывающих развитие фильтрационных деформаций.

• Изменением напряженного состояния горных пород в зоне формирования склона и строительства откоса.

• Внешними воздействиями – загрузка склона или откоса, а также участков, прилегающих к их бровкам, микросейсмические и сейсмические колебания.

Меры защиты от оползней:Если вероятность возникновения оползней велика, то осуществляются специальные мероприятия по защите от оползней.

Они включают укрепление оползневых склонов берегов морей, рек и озер подпорными и волноотбойными стенками, набережными. Сползающие грунты укрепляют сваями, расположенными в шахматном порядке, проводят искусственное замораживание грунтов, высаживают растительность на склонах. Для стабилизации оползней в мокрых глинах проводят их предварительное осушение методами электроосмоса либо нагнетанием горячего воздуха в скважины.

Крупные оползни можно предотвратить дренажными сооружениями, перекрывающими путь поверхностным и подземным водам к оползневому материалу.

Поверхностные воды отводятся канавами, подземные — штольнями или горизонтальными скважинами.

Несмотря на дороговизну этих мероприятий, их осуществление дешевле, чем ликвидация последствий произошедшей катастрофы.

Отличие от оползней, которые происходят практически на всей территории нашей страны, селевые потоки зарождаются только в гористой местности и движутся в основном по руслам рек, либо по балкам (оврагам), имеющим в своих верховьях значительные уклоны. Селеопасные районы России – Северный Кавказ, Урал, Южная Сибирь, Курильские острова, Камчатка, Сахалин, Чукотка.

Для возникновения оползней требуется одновременно совпадения 3 условий:

— наличие на склонах селевого бассейны достаточного количества легко перемещаемых продуктов разрушения горных пород (песка, гравия, гальки, небольших камней);

— наличие значительного объема воды для смыва со склонов камней и грунта и их перемещения по руслу;

— достаточная крутизна склонов селевого бассейна и водопотока.

1. Где распространены оползни и сели?

2. Поясните морфологию оползней.

3. Назовите причины возникновения оползней.

4. Перечислите меры защиты от оползней.

5. Каковы причины возникновения селевых потоков?

Задание для самостоятельной работы.

Создать презентацию о проведенной в техниукме экологической акции, экологическом исследовании.

Программа Power Point, 10-15 слайдов.

Каждый слайд должен иметь краткий сопроводительный текст.

Должны быть указаны: цель, задачи, актуальность, экспериментальные или иные данные.

Отражение конечного результата.

Подведение итогов, заключение, намечены дальнейшие перспективы и даны практические рекомендации по использованию презентации.

Указание используемой литературы.

— Уборка на р. Елшанка

— Лес Победы – сентябрь

— Лес Победы – апрель

Фото акций представлены в группе Экологи ОНТ.

Источник

Характеристики бассейна и реки

В практических инженерных гидрологических расчетах используются эмпирические формулы с расчетными параметрами гидрографических и морфометрических, геологических, климатических показателей реки, речного бассейна.

1. Гидрографические характеристики в свою очередь определяется тремя показателями: длиной реки, коэффициентом извилистости реки и густотой речной сети.

Длина реки L — это расстояние от истока до её устья. Длина рек определяется по крупномасштабным картам циркулем или курвиметром в прямом и обратном направлении и вычисляется по формуле:

L = ак ± (а 1 ·

где ак — средний отчет по шкале курвиметра, см;

а 1 — раствор циркуля в масштабе карты, мм;

Коэффициент извилистости реки

Густота речной сети

Густота речной сети является показателем развития поверхностного стока территории.

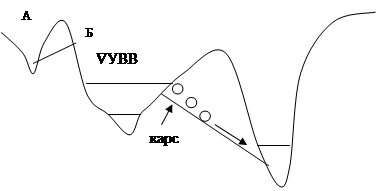

2. Морфометрические характеристики реки и речного бассейна состоят из таких показателей как площадь водосбора, длина бассейна, средняя ширина бассейна, средняя высота речного бассейна, уклон реки, коэффициенты озерности, заболоченности, залесенности, живое сечение реки.

Площадь водосбора F (км 2 ) – это часть земной поверхности, включая толщу почво-грунтов, откуда вода поступает к водному объекту. Измерение площадей водосборов выполняют по топографическим картам планиметром или наметкой, предварительно проводится линия водоразделов. Бассейн реки включает в себя поверхностный и подземный водосборы. Водораздельная линия проходит по наиболее высоким точкам и отделяет склоны, с которых вода скатывается в соседние реки. Формы речных бассейнов многообразны, но чаще имеют грушевидную форму.

Длина бассейна L (км) – расстояние по прямой от устья (замыкающего створа реки) до наиболее удаленной точки водораздельной линии.

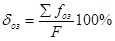

Средняя ширина бассейна Bср=

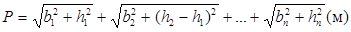

Средняя высота речного бассейна Hср. вычисляется по формулам:

где fn — частные площади водосбора, заключенные между горизонталями;

hn — средние высоты между горизонталями;

F — общая площадь водосбора.

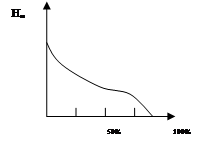

Среднюю высоту бассейна можно определить по гипсографической кривой, которая характеризует нарастание площади водосбора по высотным зонам.

|

|

|

Уклон реки i — это отношения падения уровней воды на расстояние между переломными точками, или разница между отметками высот истока и устья реки. Уклон реки вычисляется по формуле: i =

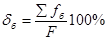

Коэффициент озерности:

Коэффициент заболоченности:

Коэффициент залесенности:

Речная долина — это ложбинообразное углубление в земной коре, состоящее из склонов, бровки, дна, русла, поймы.

|

Живое сечение русла реки плюс площадь мертвого пространства дает полную площадь водного сечения реки. Живое сечение реки характеризуется его площадью, шириной, средней глубиной, смоченным периметром и гидравлическим радиусом.

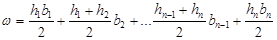

Площадь живого сечения реки вычисляется при данном уровне воды, как сумма площадей трапеций и треугольников (у урезов) по формуле:

Ширина сечения В определяется расстоянием между урезами воды по поперечному профилю русла.

Средняя глубина потока равна частному от деления площади главного сечения на ширину:

Смоченный периметр P – длина линии дна между урезами берегов по профилю:

Гидравлический радиус – частное от деления площади водного сечения w на смоченный периметр P. Он близок к средней глубине потока.

3. Геологические характеристики водосборного бассейна – т.е. состав горных пород, формы залегания, наличие карстов и т.д., оказывают существенное влияние на режим речного стока.

4. К климатическим характеристикам речного бассейна в первую очередь относится географическое положение бассейна (Заполярье или тропики), гидрографическое положение (горы, степь) вертикальная зональность, экспозиция склонов и положение бассейна к основному фронту движения воздушных масс (см. Приложение 13). От выше перечисленных факторов зависит количественное значение метеорологических элементов:

— температура и влажность воздуха;

— атмосферные осадки, испарения с водной поверхности, испарения с суши, трансформация растительности, характер подстилающей поверхности.

Существует пять способов расчета основных метеорологических элементов — X, E, t 0 C.

1. Измерение среднего слоя осадков на водосборе

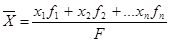

среднеарифметический

2. Способ изогиет – строятся линии равных количеств осадков:

где х1, х2, xn – полусуммы количества осадков соседних изогиет;

f1, fn – частные площади, заключенные между изогиетами.

3. Испарения с поверхности речного бассейна состоят из испарения с водной поверхности, испарения с суши и транспирации. Расчеты выполняются по нормативным документам.

4. При наличии наблюдений расчет количества испарений с водоемов выполняется по формуле:

где e0 – среднее значение упругости водяного пара, вычисленное по температуре поверхности водоема;

e200 – средняя упругость водяного пара (абсолютная влажность воздуха) на высоте 200 см. над поверхностью водоема;

И200 – средняя скорость ветра на высоте 200 см над водоемом;

n – число суток в расчетном интервале времени.

5. Средняя температура воздуха рассчитывается по формуле:

В «Рекомендациях по расчету испарения с поверхности суши, Л.: Гидрометиздат, 1976г.» подробно излагаются методики расчетов, приведены графики расчета испарения от средней температуры воздуха и по различным периодам года.

Количественными характеристиками стока являются:

1. Расход Q м 3 /сек; сток в ед. времени – сток в секунду; сток средний за сутки, декаду, месяц, год, и за несколько лет.

2. Норма стока

3. Модуль стока М есть частное от деления расхода воды Q м 3 /сек за какой либо период наблюдений на площадь бассейна F км 2

1000 вводится для перевода м 3 в литры. Модуль стока дает представление о водности данной реки в сравнении с водностью других рек.

4. Объем стока W м 3 или км 3 . Объем среднего многолетнего стока вычисляется по формуле:

а) через расход W0=Q0 31,536 10 6 (м 3 /год);

где 31,536 10 6 = число секунд в году (86400 365)

б) через модуль

в) через слой стока W0 = h0F×10 3 (м 3 /год)

5. Слой стока — высота слоя воды в мм, которая получится при распределении среднего многолетнего объема стока по площади бассейна:

через модуль стока:

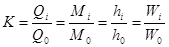

6. Модульный коэффициент K – отвлеченное число, представляющее собой отношение значения стока за какой либо период времени к норме стока:

7. Коэффициент стока h представляет собой отвлеченную величину, выражающую отношение слоя стока h к слою осадков Х за этот же период, т.е.

где h — показывает, какая доля осадков стекает с бассейна.

Дата добавления: 2014-07-23 ; просмотров: 2087 ; Нарушение авторских прав

Источник