Речной бассейн

Речно́й бассе́йн – часть земной поверхности, включающая данную речную систему и ограниченная поверхностным (орографическим) водоразделом.

Следует различать понятие бассейн и водосбор реки.

Обычно водосбор (особенно поверхностный) и бассейн реки совпадают. Однако нередки случаи и их несовпадения. Так, если в пределах речного бассейна часть территории оказывается бессточной (её называют бессточной областью), то она, оставаясь частью бассейна, в состав водосбора реки не входит. Такие случаи характерны для засушливых районов с плоским рельефом. Бессточные области в пределах речных бассейнов могут иногда достигать больших площадей; как например, в бассейнах рек Тобол и Ишим (притоков р. Иртыш, входящей в речную систему Оби). В бассейне Тобола выше г. Кустаная – 16300 км 2 (>50% площади бассейна), в бассейне Ишима выше г. Акмолинска (ныне г. Астана) – 1750 км 2 (около 24% площади бассейна).

Несовпадение границ бассейна, выделяемых по поверхностному водоразделу, и границ водосбора может быть и в тех случаях, когда поверхностный и подземный водоразделы не совпадают, т.е. когда часть подземного стока либо поступает из-за пределов данного бассейна, либо уходит за его пределы.

Основными морфометрическими характеристиками речного бассейна служат: площадь бассейна; длина бассейна, обычно определяемая как прямая, соединяющая устье реки и точку на водоразделе, прилегающую к истоку главной реки; максимальная ширина бассейна, которая определяется по прямой, перпендикулярной к длине бассейна в наиболее широкой его части; средняя ширина бассейна, вычисляемая путем деления площади бассейна на его длину; длина водораздельной линии (поверхностного водораздела).

К числу главнейших физико-географических и геологических характеристик речного бассейна относятся:

- географическое положение бассейна реки на континенте, которое может быть выражено через удалённость его границ или центра (в км) от океана, широту и долготу центра и крайних точек бассейна;

- географическая (ландшафтная) зона (зоны) или высотные пояса; важно знать, например, находится ли речной бассейн в тундре, тайге, зоне смешанных лесов, степи, пустыне и т.д.;

- геологическое строение, тектоника, физические и водные свойства подстилающих грунтов, гидрогеологические условия;

- рельеф поверхности бассейна (горы, возвышенности, низменности и распределение площади бассейна по высотам;

- климат (характер циркуляции атмосферы, режим температуры и влажности воздуха, количество и режим атмосферных осадков, испарение);

- почвенно-растительный покров, который можно охарактеризовать данными о доли площади бассейна (в %), занятой лесами и почвами того или иного типа;

- характер речной сети;

- наличие и особенности других водных объектов помимо рек – озёр, болот, ледников.

Важнейшая особенность любого речного бассейна – это степень его преобразования хозяйственной деятельностью. При этом следует различать искусственное преобразование поверхности бассейна (сведение лесов, распашка земель и другие агролесотехнические мероприятия, оросительные и осушительные мелиорации) и искусственное преобразование гидрографической сети бассейна реки и режима самих рек (регулирование стока, сооружение плотин и водохранилищ, каналов, шлюзов, осуществление других гидротехнических мероприятий в руслах рек, изъятие и переброска стока и др.).

Такие характеристики бассейна, как его озёрность, болотистость, лесистость и др., могут быть выражены количественно через соответствующие коэффициенты озёрности, болотистости, лесистости, вычисляемые как отношение (в %) площади, занятой соответственно озёрами, болотами, лесами к полной площадь бассейна.

Источник

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Определение морфометрических характеристик бассейна реки

ЗАДАНИЕ

1. Определить площадь бассейна реки

2. Определить длину бассейна, наибольшую ширину и среднюю ширину бассейна, коэффициент асимметрии бассейна, коэффициент развития длины водораздельной линии бассейна

3. Определить площади бассейнов притоков 1 порядка и межприточных участков

4. Определить густоту речной сети

5. Построить идограмму реки

6. Построить график нарастания площади бассейна по длине реки

7. Построить круговой график распределения площади бассейна реки

8. Полученные результаты занести в таблицы

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Речные бассейны отличаются друг от друга размерами и формой. Морфометрические характеристики бассейнов определяются по топографическим картам, на которых выделены водосборные площади реки.

К основным морфометрическим характеристикам речного бассейна относятся: площадь, длина, наибольшая и средняя ширина, коэффициент асимметрии бассейна, коэффициент развития длины водораздельной линии бассейна, густота речной сети (табл. 1).

Площадь бассейна F (км 2 ). Для определения площади бассейна реки используется метод измерения палеткой или графический метод.

Палетка представляет собой сетку квадратов (обычно со сторонами 2 мм), нанесенных на прозрачной целлулоидной пластинке или восковке.

Для вычисления площади палетку накладывают на контур бассейна и подсчитывают количество целых квадратов. Площади неполных квадратов оценивают на глаз. Общая площадь бассейна равна произведению площади квадрата на их число.

При графическом методе вся площадь бассейна разбивается на правильные геометрические фигуры: треугольники, трапеции, прямоугольники. Затем измеряются элементы каждой фигуры и вычисляются их площади, после чего суммированием подсчитывается общая площадь бассейна.

Длина бассейна L (км)—расстояние по прямой от устья реки до наиболее отдаленной точки бассейна.

Наибольшая ширина бассейна В (км) — проводится перпендикулярно длине его в наиболее широком месте.

Средняя ширина бассейна Вср (км) — определяется путем деления площади бассейна на его длину, т. е. Bcp = F/L. Иногда определяют отдельно среднюю ширину левой Вл = Fл/L и правой Вп = Fп/L частей бассейна.

Коэффициент асимметрии бассейна а. Главная река может занимать симметричное положение (посреди бассейна) или боковое, т. е. подходить к одному из водоразделов.

Обычно положение главной реки бывает асимметрично. Мерой асимметрии является коэффициент, определяемый по формуле

где Fл — площадь левобережной части бассейна в км 2 ; Fп — площадь правобережной части бассейна в км 2 .

Конфигурация речного бассейна. Речные бассейны в большинстве случаев имеют грушевидную форму и характеризуются сужением в верховьях и низовьях и расширением в средней части. Конфигурация бассейна характеризуется коэффициентом развития длины водораздельной линии бассейна r, представляющим собой отношение длины водораздельной линии S к длине окружности круга S’, площадь которого равна площади бассейна, т. е.

r = S/S’ = S/2

Очевидно, что чем больше форма речного бассейна отличается от формы круга, тем больше значение коэффициента r. В качестве числовой характеристики формы речного бассейна может быть использовано отношение средней ширины водосбора к длине реки Вср/ L.

Отношение средней ширины водосбора к длине реки

| Характеристика формы водосбора | Площадь водосбора, км 3 | |||

| Щирокий (округлый) Обычный (грушевидный) Узкий (вытянутый) | 0,85 0,40 0,20 | 0,65 0,30 0,15 | 0,55 0,26 0,13 | 0,50 0,24 0,12 |

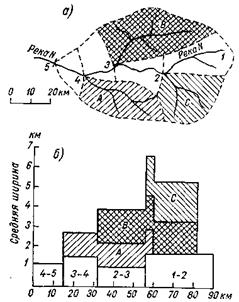

Ширина водосборной площади реки не остается постоянной, она изменяется по длине реки. Изменение ширины водосбора сказывается на количестве притекающей воды к руслу реки на различных участках, если на водосбор равномерно по его площади поступает вода, например от снеготаяния или дождя. Изменение ширины водосбора по длине реки может быть представлено в форме графика (идограммы). При построении этого графика (рис. 1) совмещают по оси абсцисс длины всех притоков с длиной основного водотока и откладывают последовательно на оси ординат средние ширины частных площадей водосбора.

Исходные данные для построения графика получают следующим образом. На плане водосбора (рис. 1а) выделяют бассейны более или менее крупных притоков и участки, где сток непосредственно поступает в основную реку, и для каждого из них по данным о длине и площади определяют средние ширины.

Затем по оси абсцисс откладывают в масштабе гидрографическую длину реки. Вдоль этой линии, как показано на рис. 1б, вначале откладывают частные ширины так называемых бесприточных участков основного водотока 1-2, 2-3, 3-4, 4-5, а затем ширины водосборов притоков А, В, С; частная ширина первого притока А отложена вправо на протяжении … км от точки, находящейся на расстоянии … км по оси абсцисс от устья; эта частная ширина в соответствии с длиной притока А расположилась над шириной участков 3-4, 2-3, 1-2. Частная ширина второго притока В отложена от точки, находящейся на расстоянии … км по оси абсцисс; эта ширина отложена над суммарной шириной участков 2—3 и над шириной участка 1—2 и т. д. (табл. 2). В результате получаем график, позволяющий судить об изменении ширины бассейна по длине реки. Это построение иногда называют графиком единичных ширин.

В результате получаем график, позволяющий судить об изменении ширины бассейна по длине реки. Это построение иногда называют графиком единичных ширин.

ширины водосбора по длине реки

Густота речной сети D, образованной постоянными потоками, распределяется по поверхности суши неравномерно и характеризует степень изрезанности реками данной территории.

Определение густоты речной сети производят несколькими способами.

1. Подсчитывается суммарная длина в километрах всех рек, находящихся на данной площади, и делится на величину этой площади в квадратных километрах, т. е.

Это отношение дает коэффициент густоты речной сети. Рассмотренный способ рекомендуется применять в тех случаях, когда речная сеть равномерна на данной площади, а также для небольших площадей.

2. Исследуемая площадь на карте крупного масштаба делится на квадраты со стороной 2 км и сумма длин всех рек каждого квадрата делится на его площадь — 4 км 2 . Этот метод дает подробную характеристику густоты речной сети для различных частей исследуемой площади. Распределение речной сети на данной территории может быть представлено линиями равной густоты — изоденсами.

Определенные тем или иным способом характеристики густоты речной сети являются в некоторой мере условными, так как зависят от масштаба карт, по которым они определялись.

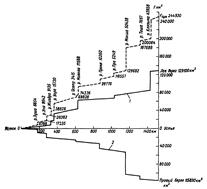

График нарастания площади бассейна реки характеризует постепенное увеличение (нарастание) площади бассейна реки по длине от истока к устью (рис. 2).

Для построения этого графика на топографической карте проводят водораздельные линии бассейнов притоков главной реки, определяют площади бассейна притоков, межприточных участков и расстояния от устья главной реки до мест впадения притоков и составляют таблицу (табл. 3) изменения площадей по длине реки для правого и левого берегов. На основании данных таблицы строят график, на котором откладывают по горизонтальной оси длину главной реки в масштабе, а по вертикальной — площади межприточных участков и площади бассейнов притоков в местах впадения их в главную реку.

Наклонные линии графика показывают постепенное нарастание площадей межприточных участков главной реки. В местах впадения притоков в главную реку проводят в масштабе отрезки вертикальных линий, показывающие увеличение площадей бассейна за счет площади бассейна притока.

Обычно графики нарастания площади речного бассейна строят отдельно для левого и правого берегов реки. Суммарный график строят последовательным суммированием площадей ординат графиков нарастания левой и правой части бассейна.

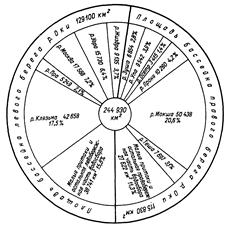

Круговой график распределения площади бассейна реки. Дополнительно к графику нарастания площади речного бассейна строят круговой график бассейна — диаграмму, которая характеризует распределение всей площади бассейна между ее притоками и межприточными участками, т. е. дает относительные (в процентах от общей площади бассейна) размеры площадей притоков и межприточных участков правого и левого берегов (табл. 4).

Произведя определение водосборной площади главной реки и ее притоков, полученные данные обобщаются в виде графиков, дающих наглядное представление о распределении площади бассейна в зависимости от увеличения длины реки. Для этой цели удобно предварительно выразить площади отдельных частных бассейнов в процентах от всей площади. Одним из способов графического изображения распределения общей площади водосбора реки между ее притоками и является круговой график водосбора (рис. 2).На этом графике общая площадь водосбора выражается в виде круга, а площади отдельных притоков в соответствующем масштабе в виде секторов.

Морфометрические характеристики бассейна реки

| Характеристика речного бассейна | Значение |

| Площадь бассейна F (км 2 ) | |

| Длина бассейна L (км) | |

| Наибольшая ширина бассейна В (км) | |

| Средняя ширина бассейна Вср (км) | |

| Коэффициент асимметрии бассейна а | |

| Коэффициентом развития длины водораздельной линии бассейна r | |

| Форма речного бассейна | |

| Коэффициент густоты речной сети D |

Исходные данные для построения графика изменения ширины водосбора по длине реки

| Название частных бассейнов | Расстояние от устья, км | Протяжение участка, км | Площади бассейнов, км 2 | Ширина на участках, км |

| 1-2 С 2-3 В 3-4 А 4-5 и т.д. |

Данные к построению графика нарастания площади бассейна реки

| Участок | Расстояние от устья, км | Площадь, км 2 |

| F | ΣF | |

| Правый берег | ||

| Межприточный участок … Приток … Межприточный участок … Приток … и т.д…. | ||

| Левый берег | ||

| Межприточный участок … Приток … Межприточный участок … Приток … и т.д…. |

Данные к построению кругового графика распределения площади бассейна реки

Источник