- Как узнать площадь бассейна реки

- Определение питания реки.

- Определение режима стока реки

- Определение качества воды.

- Определение температуры воды в реке

- Исследование на определенных участках характера русла реки

- Ознакомление с внешним видом русла реки

- Общая характеристика реки и ее и с пользование

- Характеристики бассейна и реки

Как узнать площадь бассейна реки

Для определения расхода воды в реке нужно еще определить среднюю скорость течения реки. Это можно сделать различными способами:

Для определения стока реки в зависимости от площади бассейна, высоты слоя осадков и т.д. в гидрологии применяются следующие величины:

- сток реки,

- модуль стока

- коэффициент стока.

Стоком реки называют расход воды за продолжительный период времени, например за сутки, декаду, месяц, год.

Модулем стока называют выраженное в литрах количество воды, стекающее в среднем в 1 секунду с площади бассейна реки в 1 км2:

Коэффициентом стока называют отношение стока воды в реке к количеству выпавших осадков (М) на площадь бассейна реки за одно и то же время, выраженное в процентах:

где а — коэффициент стока в процентах, Qr — величина годового стока в кубических метрах, М — годовое количество выпавших осадков в миллиметрах.

Для определения годового стока воды исследуемой реки нужно расход воды умножить на число секунд в году, т. е. на 31,5-106 сек.

Для определения модуля стока нужно знать расход воды и площадь бассейна выше створа, по которому определялся расход воды данной реки.

Площадь бассейна реки можно измерить по карте. Для этого применяют следующие способы:

- планиметрирование,

- разбивку на элементарные фигуры и вычисление их площадей;

- измерение площади посредством палетки;

- вычисление площадей по геодезическим таблицам.

Мы считаем, что учащимся легче всего будет использовать третий способ и производить измерение площади посредством палетки, т. е. прозрачной бумаги (кальки) с нанесенными на нее квадратиками (если нет кальки, то можно промаслить бумагу).

Имея карту исследуемого района в определенном масштабе, нужно изготовить палетку с квадратиками, соответствующими масштабу карты. Предварительно следует оконтурить бассейн данной реки выше определенного створа, а затем наложить на карту палетку, на которую перенести контур бассейна. Для определения площади требуется сосчитать сначала число полных квадратиков, расположенных внутри контура, а затем сложить данные квадратики, частично покрывающие бассейн данной реки. Сложив квадратики и умножив полученное число на площадь одного квадратика, узнаем площадь бассейна реки выше данного створа.

где Q — расход воды. Для перевода кубических метров в литры умножаем расход на 1000, S — площадь бассейна.

Для определения коэффициента стока реки нужно знать годовой сток реки и объем воды, выпавшей на площади данного бассейна реки. Объем воды, выпавшей на площади данного бассейна, легко определить. Для этого нужно площадь бассейна, выраженную в квадратных километрах, умножить на толщину слоя выпавших осадков (тоже в километрах).

Например, если осадков на данной площади выпало за год 600 мм, то толщина будет равна 0,0006 км и коэффициент стока будет равен

где Qp —годовой сток реки, а М — площадь бассейна; умножаем дробь на 100 для определения коэффициента стока в процентах.

Определение питания реки.

Нужно выяснить виды питания реки: грунтовое, дождевое, от таяния снега, озерное или болотное. Например, р. Клязьма имеет питание грунтовое, снеговое и дождевое, из них грунтовое питание составляет 19%, снеговое — 55% и дождевое — 26%.

Эти данные в процентах школьник сам вычислить не сможет, их придется взять из литературных источников.

Определение режима стока реки

Для характеристики режима стока реки нужно установить:

а) каким изменениям по сезонам подвергается уровень воды (река с постоянным уровнем, сильно мелеющая летом, пересыхающая, теряющая воду в понорах и исчезающая с поверхности);

б) время половодья, если оно бывает;

в) высоту воды во время половодья (если нет самостоятельных наблюдений, то по опросным сведениям);

г) продолжительность замерзания реки, если это бывает (по своим личным наблюдениям или же по сведениям, полученным путем опроса).

Определение качества воды.

Для определения качества воды нужно узнать, мутная она или прозрачная, годная для питья или нет. Прозрачность воды определяется белым диском (диск Секки) диаметром приблизительно 30 см, подведенным на размеченном лине или приделанным к размеченному шесту. Если диск опускается на лине, то внизу, под диском, прикрепляется груз, чтобы диск не сносило течением. Глубина, на которой этот диск становится невидимым, и является показателем прозрачности воды. Можно диск сделать из фанеры и окрасить его в белый цвет, но тогда груз нужно подвесить достаточно тяжелый, чтобы он вертикально опускался в воду, а сам диск сохранял горизонтальное положение; или фанерный лист можно заменить тарелкой.

Определение температуры воды в реке

Температуру воды в реке определяют родниковым термометром, как на поверхности воды, так и на разных глубинах. Держать термометр в воде нужно в течение 5 минут. Родниковый термометр можно заменить обычным ванновым термометром в деревянной оправе, но, для того чтобы он опускался в воду на разные глубины, следует привязать к нему груз.

Можно определить температуру воды в реке при помощи батометров: батометра-тахиметра и бутылочного батометра. Батометр-тахиметр состоит из гибкого резинового баллона объемом около 900 см3; в него вставлена трубочка диаметром 6 мм. Батометр-тахиметр закрепляют на штанге и опускают на разные глубины для взятия воды. Полученную воду выливают в стакан и определяют ее температуру.

Батометр-тахиметр нетрудно сделать самому школьнику. Для этого нужно купить небольшую резиновую камеру, на нее надеть и привязать резиновую трубочку диаметром 6 мм. Штангу можно заменить деревянным шестом, разделив его на сантиметры. Штангу с батометром-тахиметром нужно опускать вертикально в воду до определенной глубины, так чтобы отверстие батометра-тахиметра было направлено по течению. Опустив на определенную глубину, штангу необходимо повернуть на 180° и держать примерно 100 секунд, для того чтобы набрать воды, после чего опять повернуть штангу на 180°. Вынимать ее следует так, чтобы из батометра вода не вылилась. Перелив воду в стакан, определяют термометром температуру воды на данной глубине.

В результате турбулентности движения воды в реке температура придонного и поверхностного слоя почти одна и та же. Например, придонная температура воды 20,5°, а на поверхности 21,5°.

Полезно одновременно измерить термометром-пращом температуру воздуха и сравнить ее с температурой речной воды, записав обязательно время наблюдения. Иногда разность температуры достигает нескольких градусов. Например, в 13 часов температура воздуха 20°, температура воды в реке 18°.

Исследование на определенных участках характера русла реки

При исследовании на определенных участках характера русла реки необходимо:

а) отметить главнейшие плесы и перекаты, определить их глубины;

б) при обнаруживании порогов и водопадов определить высоту падения;

в) зарисовать и по возможности измерить острова, отмели, осередки, побочные протоки;

г) собрать сведения, в каких местах река размывает берега, и на местах, особенно сильно размываемых, определить характер размываемых пород;

д) изучить характер дельты, если исследуется приустьевой участок реки, и нанести ее на глазомерный план; посмотреть, соответствуют ли отдельные рукава изображенным на карте.

Ознакомление с внешним видом русла реки

При изучении внешнего вида русла реки следует дать его описание и сделать зарисовки разных участков русла, лучше всего возвышенных мест.

Общая характеристика реки и ее и с пользование

При общей характеристике реки нужно выяснить:

а) в какой части река является главным образом эродирующей и в какой аккумулирующей;

б) степень меандрирования.

Для определения степени меандрирования нужно узнать коэффициент извилистости, т.е. отношение длины реки на изучаемом участке к кратчайшему расстоянию между определенными пунктами исследуемой части реки; например, река А имеет длину 502 км, а кратчайшее расстояние между истоком и устьем всего 233 км, следовательно, коэффициент извилистости

где К — коэффициент извилистости, L — длина реки, l — кратчайшее расстояние между истоком и устьем, а потому

в) не производят ли отжимания реки конусы выноса, образуемые в устьях притоков реки или временных потоков.

Узнать, как используется река для судоходства и сплава леса; если река несудоходная, то выяснить почему, что служит препятствием (мелководная, порожистая, есть ли водопады); есть ли на реке плотины и другие искусственные сооружения; не используется ли река для полива; какие преобразования нужно сделать для лучшего использования реки в народном хозяйстве.

Если были сделаны фотографические снимки или рисунки разных участков русла реки, следует приложить их к описанию.

Источник

Характеристики бассейна и реки

В практических инженерных гидрологических расчетах используются эмпирические формулы с расчетными параметрами гидрографических и морфометрических, геологических, климатических показателей реки, речного бассейна.

1. Гидрографические характеристики в свою очередь определяется тремя показателями: длиной реки, коэффициентом извилистости реки и густотой речной сети.

Длина реки L — это расстояние от истока до её устья. Длина рек определяется по крупномасштабным картам циркулем или курвиметром в прямом и обратном направлении и вычисляется по формуле:

L = ак ± (а 1 ·

где ак — средний отчет по шкале курвиметра, см;

а 1 — раствор циркуля в масштабе карты, мм;

Коэффициент извилистости реки

Густота речной сети

Густота речной сети является показателем развития поверхностного стока территории.

2. Морфометрические характеристики реки и речного бассейна состоят из таких показателей как площадь водосбора, длина бассейна, средняя ширина бассейна, средняя высота речного бассейна, уклон реки, коэффициенты озерности, заболоченности, залесенности, живое сечение реки.

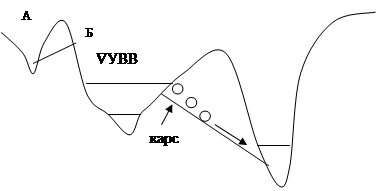

Площадь водосбора F (км 2 ) – это часть земной поверхности, включая толщу почво-грунтов, откуда вода поступает к водному объекту. Измерение площадей водосборов выполняют по топографическим картам планиметром или наметкой, предварительно проводится линия водоразделов. Бассейн реки включает в себя поверхностный и подземный водосборы. Водораздельная линия проходит по наиболее высоким точкам и отделяет склоны, с которых вода скатывается в соседние реки. Формы речных бассейнов многообразны, но чаще имеют грушевидную форму.

Длина бассейна L (км) – расстояние по прямой от устья (замыкающего створа реки) до наиболее удаленной точки водораздельной линии.

Средняя ширина бассейна Bср=

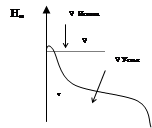

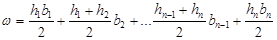

Средняя высота речного бассейна Hср. вычисляется по формулам:

где fn — частные площади водосбора, заключенные между горизонталями;

hn — средние высоты между горизонталями;

F — общая площадь водосбора.

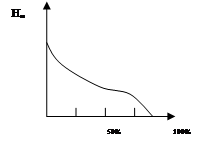

Среднюю высоту бассейна можно определить по гипсографической кривой, которая характеризует нарастание площади водосбора по высотным зонам.

|

|

|

Уклон реки i — это отношения падения уровней воды на расстояние между переломными точками, или разница между отметками высот истока и устья реки. Уклон реки вычисляется по формуле: i =

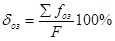

Коэффициент озерности:

Коэффициент заболоченности:

Коэффициент залесенности:

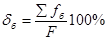

Речная долина — это ложбинообразное углубление в земной коре, состоящее из склонов, бровки, дна, русла, поймы.

|

Живое сечение русла реки плюс площадь мертвого пространства дает полную площадь водного сечения реки. Живое сечение реки характеризуется его площадью, шириной, средней глубиной, смоченным периметром и гидравлическим радиусом.

Площадь живого сечения реки вычисляется при данном уровне воды, как сумма площадей трапеций и треугольников (у урезов) по формуле:

Ширина сечения В определяется расстоянием между урезами воды по поперечному профилю русла.

Средняя глубина потока равна частному от деления площади главного сечения на ширину:

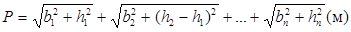

Смоченный периметр P – длина линии дна между урезами берегов по профилю:

Гидравлический радиус – частное от деления площади водного сечения w на смоченный периметр P. Он близок к средней глубине потока.

3. Геологические характеристики водосборного бассейна – т.е. состав горных пород, формы залегания, наличие карстов и т.д., оказывают существенное влияние на режим речного стока.

4. К климатическим характеристикам речного бассейна в первую очередь относится географическое положение бассейна (Заполярье или тропики), гидрографическое положение (горы, степь) вертикальная зональность, экспозиция склонов и положение бассейна к основному фронту движения воздушных масс (см. Приложение 13). От выше перечисленных факторов зависит количественное значение метеорологических элементов:

— температура и влажность воздуха;

— атмосферные осадки, испарения с водной поверхности, испарения с суши, трансформация растительности, характер подстилающей поверхности.

Существует пять способов расчета основных метеорологических элементов — X, E, t 0 C.

1. Измерение среднего слоя осадков на водосборе

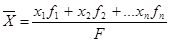

среднеарифметический

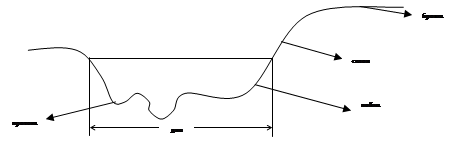

2. Способ изогиет – строятся линии равных количеств осадков:

где х1, х2, xn – полусуммы количества осадков соседних изогиет;

f1, fn – частные площади, заключенные между изогиетами.

3. Испарения с поверхности речного бассейна состоят из испарения с водной поверхности, испарения с суши и транспирации. Расчеты выполняются по нормативным документам.

4. При наличии наблюдений расчет количества испарений с водоемов выполняется по формуле:

где e0 – среднее значение упругости водяного пара, вычисленное по температуре поверхности водоема;

e200 – средняя упругость водяного пара (абсолютная влажность воздуха) на высоте 200 см. над поверхностью водоема;

И200 – средняя скорость ветра на высоте 200 см над водоемом;

n – число суток в расчетном интервале времени.

5. Средняя температура воздуха рассчитывается по формуле:

В «Рекомендациях по расчету испарения с поверхности суши, Л.: Гидрометиздат, 1976г.» подробно излагаются методики расчетов, приведены графики расчета испарения от средней температуры воздуха и по различным периодам года.

Количественными характеристиками стока являются:

1. Расход Q м 3 /сек; сток в ед. времени – сток в секунду; сток средний за сутки, декаду, месяц, год, и за несколько лет.

2. Норма стока

3. Модуль стока М есть частное от деления расхода воды Q м 3 /сек за какой либо период наблюдений на площадь бассейна F км 2

1000 вводится для перевода м 3 в литры. Модуль стока дает представление о водности данной реки в сравнении с водностью других рек.

4. Объем стока W м 3 или км 3 . Объем среднего многолетнего стока вычисляется по формуле:

а) через расход W0=Q0 31,536 10 6 (м 3 /год);

где 31,536 10 6 = число секунд в году (86400 365)

б) через модуль

в) через слой стока W0 = h0F×10 3 (м 3 /год)

5. Слой стока — высота слоя воды в мм, которая получится при распределении среднего многолетнего объема стока по площади бассейна:

через модуль стока:

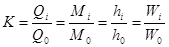

6. Модульный коэффициент K – отвлеченное число, представляющее собой отношение значения стока за какой либо период времени к норме стока:

7. Коэффициент стока h представляет собой отвлеченную величину, выражающую отношение слоя стока h к слою осадков Х за этот же период, т.е.

где h — показывает, какая доля осадков стекает с бассейна.

Дата добавления: 2014-07-23 ; просмотров: 2087 ; Нарушение авторских прав

Источник